100m走のコツ 1日で足が速くなる方法!

🔷 結論:

足が速くなるかどうかは、才能よりも「体の使い方」を知っているかどうかだよ。

姿勢と地面の使い方を少し直すだけで、タイムは動くからね。

🌟 重要ポイント(まずここを押さえる!)

- ● 理由:

遅く見える人ほど、体の力が逃げていることが多いから。 - ● 具体例:

体育の授業や運動会の練習で、同じくらい走ってるのに差が出る場面。 - ● 今日からできる対策:

姿勢と接地を意識するだけでOK。

📘 この先を読むメリット

今日から変えられる部分だけを一緒に確認して、できない理由を責めずに、どうすれば少し楽になるかを横で考えられる。

まずは「速く見える体」づくり。姿勢と接地を直すだけで秒が動く

朝の登校で校門まで走ったとき。

体育の時間に50mを測ったとき。

なんか自分だけ進んでない気がする瞬間、あるよね。

それ、脚の力が足りないわけじゃないかも。

体の使い方が少しズレてて、力が地面に伝わってないだけ。

まずは「速く走る」より「速く見える体」を作るところからいこう。

つま先より「母指球あたり」で着地してブレーキを消す

走るとき、かかとからドンって着いてない?

それ、無意識でもブレーキになりやすいんだよな。

母指球あたりで着地すると、体が前に流れやすい。

体育の校庭で走るときも、靴の裏を思い出してみて。

ペタペタじゃなく、ポンポンって感じ。

それだけで、走りが軽くなるかもしれないよ。

背中をまっすぐ。腰が折れるとスピードが逃げる

走ってる動画を見ると、背中が丸まってる人って多い。

猫背になると、体の力が前じゃなく下に落ちるんだ。

教室で椅子に座ってる姿勢、そのまま走ってない?

一回、背中をスッと立ててみて。

それだけで、脚が前に出やすくなるんだよね。

速くなるというより、無駄が減る感じ。

「太ももは上げる」より「下げる」が勝つ。地面に返す

よく「太ももを高く上げろ」って言われるよね。

でも上げることばかり考えると、走りが跳ねやすくなる。

大事なのは、上げた脚をどう下ろすか。

地面に返すイメージ。

階段を降りるときみたいに、ストンと下ろす感じ。

それができると、前に進む力が増えるよ。

つま先が落ちる人は損。足首90度で“返り”を作る

走ってる途中で、つま先がダランって下がると。

地面からの返りがもらいにくい。

足首を90度くらいで保つだけで、反発が変わる。

家の廊下で、つま先を上げたまま歩いてみて。

ちょっと疲れるけど、その感覚が走りに近い。

難しいことじゃないけど、地味に効くんだよな。

腕は飾りじゃない。腕振りで脚が勝手に回る説

走るときって、どうしても脚ばかり気にしがちだよね。

でも実は、腕の使い方で走りはかなり変わる。

体育の授業で全力ダッシュしたあと。

腕がだるくなる人は、ちゃんと使えてる証拠かも。

逆に脚だけ疲れるなら、腕がサボってる可能性がある。

ここは「頑張る」より「整える」意識でいこう。

肘はだいたい90度。肩は上げない。顔も力まない

腕を振ろうとすると、つい肩まで力が入る。

でも肩が上がると、体が固まるんだよな。

肘はだいたい90度くらいでOK。

正確じゃなくていい。

大事なのは、肩が楽かどうか。

顔もしかめないで、口を少し開けるくらいがちょうどいい。

腕は前に振るより「後ろに引く」意識で前へ進む

腕を前に前に出そうとすると、走りが詰まることがある。

意識したいのは後ろ。

肘を後ろに引く。

そうすると、不思議と体が前に出る。

教室で立ったまま、腕だけ後ろに引いてみて。

体が前に傾く感じ、あるはず。

手はグーより軽いパー。力みが消えるとピッチが上がる

走るとき、手をギュッと握ってない?

それ、知らないうちに全身を固めてる。

おすすめは、軽いパー。

紙をつまむ前くらいの力。

手の力が抜けると、腕が速く振れる。

結果的に、脚の回転も自然に上がるんだよね。

腕が体の前で交差してる人へ。左右ブレが遅さの正体

正面から見ると、腕が体の前でクロスしてる人。

けっこう多い。

それ、左右にブレてるサイン。

前じゃなく、真後ろに引くイメージを持ってみて。

廊下を歩きながらでも直せる。

ブレが減ると、同じ力でも前に進みやすくなる。

明日が本番でもやれる。10分ドリルで“跳ねる感覚”を作る

明日が体育祭。

もう時間ないじゃん、って焦るよね。

でも短距離は、筋肉を増やす競技じゃない。

感覚を呼び戻す競技なんだよ。

放課後の校庭。

家の前の少し空いた場所。

10分あれば、体はちゃんと走る準備を思い出すよ。

その場で地面を「叩く」練習。まず音を出せ

最初から走らなくていい。

その場で、片足ずつ地面を叩く。

ペタじゃなくて、パン。

音が出るくらいでちょうどいい。

体育館でも、自宅の廊下でもできる。

地面から返ってくる感覚を、まず思い出そう。

叩いた反動で足を上げる。叩く→上げるを一連にする

足を上げようと頑張らなくていい。

叩いた反動で、自然に上がるのを待つ。

ジャンプしようとするとズレる。

叩く。

返る。

上がる。

この流れがつながると、脚は軽く感じるようになる。

その場ができたら前へ進む。形が崩れたら戻る

感覚がつかめたら、少し前に進む。

三歩くらいでいい。

欲張らないでいいからね。

音が消えたら、すぐその場に戻る。

距離より、感覚を優先。

焦らないほうが、結果的に速くなるんだ。

腕振りを足と逆に合わせる。勢いが増える

右足が出たら、左腕。

左足なら、右腕。

当たり前だけど、意識するとズレてることもある。

その場で腕を合わせてみて。

脚だけより、全身で進む感じが出てくる。

勢いが一段上がるよ。

スタートだけ別競技。最初の一歩で勝負が決まる

100メートル走って、全部同じ走りだと思われがちだよね。

でも実は、スタートだけは別競技なんだよな。

「よーい」の静けさ。

周りの気配。

心臓の音。

ここで焦ると、体は固まる。

だから最初の一歩だけは、考えなくても出られる形を作っておくと安心。

合図を「聞いてから」じゃ遅い。集中の作り方を覚える

ドンって音を聞いてから動こうとすると、どうしても一瞬遅れる。

大事なのは、音を待つんじゃなくて、体を前に預けておくこと。

倒れそうな状態を作っておく。

そうすると、合図はきっかけになるだけ。

耳より先に、体が反応する感じ。

これができると、スタートは安定するよ。

一歩目は蹴るより押す。上に跳ぶとロスる

スタートで力が入ると、つい強く蹴りたくなる。

でも蹴ると、体は上に跳ねやすい。

それ、前に進んでないんだよね。

一歩目は、地面を後ろに押す。

低く、前へ。

この意識だけで、体は自然に前に出る。

前傾は“倒れそうで倒れない”がちょうどいい

前に倒れようとして、腰だけ折れる人も多い。

それだと、力が途中で逃げる。

背中はまっすぐ。

体全体を、板みたいに少し傾ける。

倒れそうだけど、足が支えてる。

この感覚が、スタートの正解に近い。

出遅れる人は「セット」で固めすぎ。動ける張りが正解

セットの姿勢で、全身ガチガチ。

それ、よくある。

でも固めすぎると、逆に動けない。

力は入れるけど、止めない。

バネみたいな張りを残す。

リラックスと集中の真ん中。

そこを作れると、スタートは変わるよ。

実は知りたい体育祭で“失速しない配分”

体育祭の本番。

前半は良かったのに、後半で一気に重くなる。

あれ、かなり心にくるよね。

でもそれは、気合が足りないからじゃない。

配分の問題。

どこで力を使うかを知ってるかどうか。

それだけで、最後の景色は変わる。

10mで出し切ると60mで電池切れ。序盤は助走の気持ち

スタート直後、全力を出したくなる。

周りも速いし、置いていかれそうで怖い。

でも最初の10mで出し切ると、体が先に疲れる。

序盤は、助走。

スピードに体を乗せる時間。

そう考えると、後半に余裕が残る。

後半はフォーム維持ゲーム。顔・肩・首の脱力が効く

50mを過ぎると、脚より上半身が大事になる。

顔がしかめっ面。

肩がすくんでる。

首が固い。

それ、全部ブレーキ。

「速くしよう」じゃなくて、「戻そう」。

顔を元に戻すだけで、フォームは意外と保てる。

ピッチが落ちたら「腕のテンポ」を先に戻す

脚が重くなると、脚だけ何とかしようとする。

でも先に直すのは腕。

テンポよく振る。

それだけで、脚がついてくることが多い。

音楽のリズムを思い出す感じ。

体全体が、また前に進み出す。

ゴール前は“粘る”より“押し続ける”。地面に預ける感覚

ラストで「粘れ」って言われるけど。

粘ろうとすると、動きが止まりやすい。

それより、地面を押し続ける。

一歩一歩、預ける感じ。

無理に伸ばさない。

止めない。

それだけで、最後までスピードは残る。

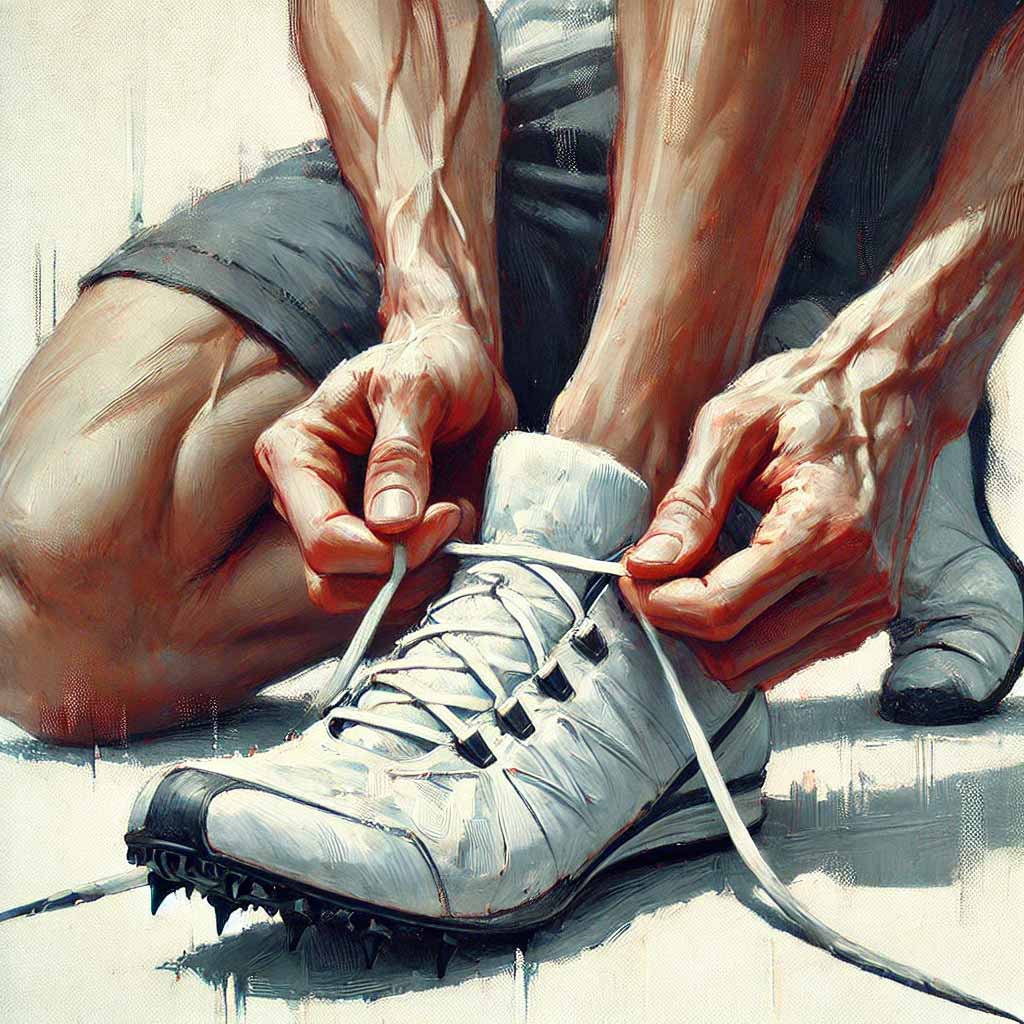

シューズ・ひも・当日の小ワザで損をしない

走り方はちゃんと意識してきた。

なのに当日、なんかうまくいかない。

それ、実力じゃなくて準備の問題かもしれない。

シューズやアップみたいな細かいところ。

正直、地味だけどね。

でもここで損をしないだけで、走りはそのまま出せる。

ここでは「失敗しない話」をしよう。

靴ひもは「中足部しっかり・足首ちょい緩め」で一体感

靴ひもを全部同じ強さで結ぶ人、多い。

でもそれだと、走ってるうちに違和感が出やすい。

足の真ん中はしっかり。

足首は少し余裕。

これだけで、足と靴が一体になる感じが出る。

締めすぎてる人ほど、接地が遅れることもあるんだよね。

滑る路面は接地を短く。大股にしないのが正義

校庭が砂っぽい日。

前日に雨が降った日。

こういう日は、大股は危ない。

滑ると、力が一気に逃げる。

接地は短く。

脚は下に返す意識。

歩幅を抑えても、スピードは意外と落ちない。

アップ不足は即タイム落ち。短距離は温度が命

短距離は、筋肉の温度が大事。

体が冷えたままだと、動きは重い。

全力ダッシュはいらない。

軽く跳ねる。

腕を振る。

少し息が上がるくらい。

そこまで持っていくだけで、走りは全然違う。

“やりすぎ裏ワザ”注意。直前に新しいことは増やさない

動画で見たコツ。

友達から聞いた裏ワザ。

本番前、試したくなるよね。

でもそれは賭け。

今日やるのは、昨日できたことだけ。

安心できる動きだけ。

それが一番、速さにつながる。

まとめ

足が速くなる方法って聞くと。

特別な才能とか、きついトレーニングを想像しがちだよね。

でも今回見てきたのは、どれも「今日の自分」を少し整える話だよ。

姿勢と接地を直す。

腕をちゃんと使う。

感覚を呼び戻す動作をやる。

スタートと配分を知っておく。

当日の準備で損をしない。

それだけで、走りはちゃんと変わる。

もし今、どうせ自分は遅いしって思ってたら?

それ、あなただけじゃない。

同じ教室にも、同じ気持ちで運動会を迎える人はたくさんいる。

全部できなくてもいい。

一つでも試せたら十分。

走り終わったあとに、前より納得できたかもって思えたら。

それはもう、ちゃんと前に進んでる証拠だよ。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません