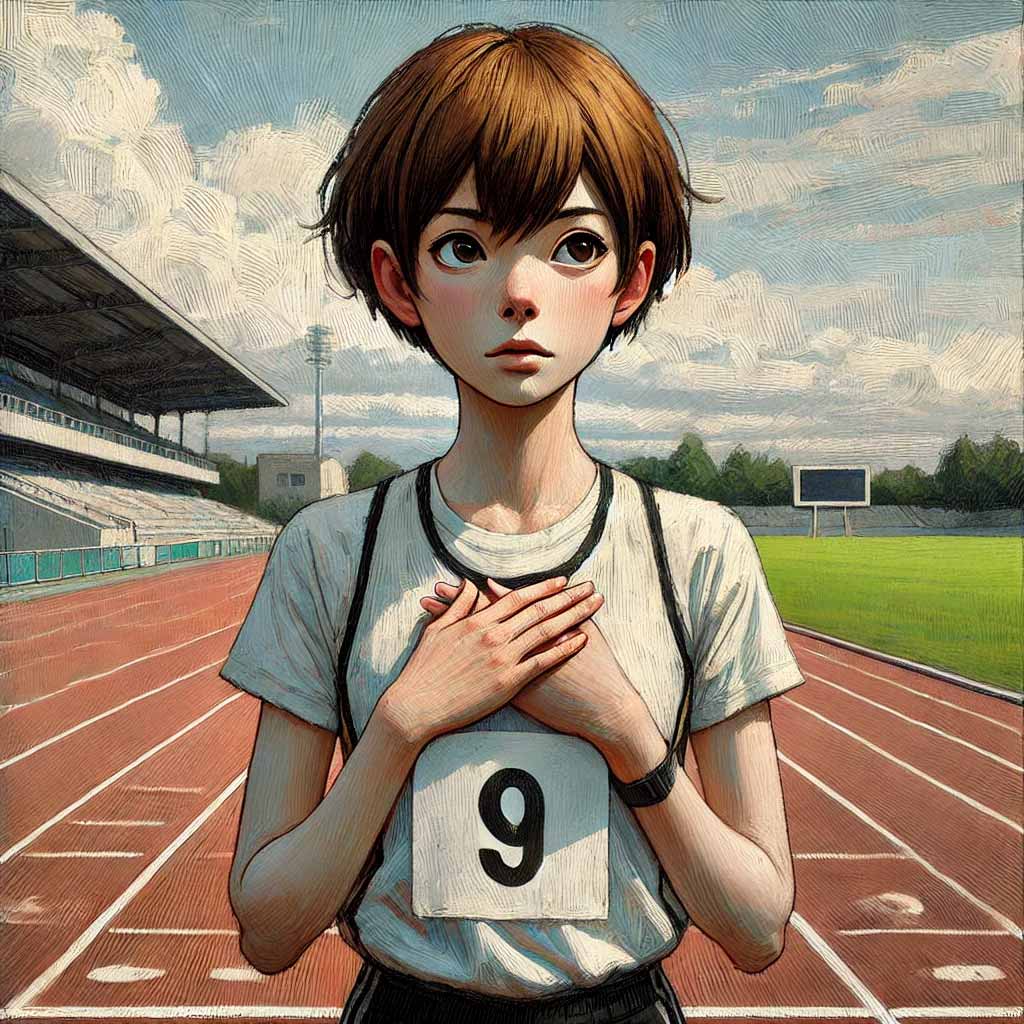

100Mで勝つメンタル!

100メートル走は“一瞬”の競技。そこで、タイムや記録を左右するのは肉体だけじゃない。

むしろ、メンタル、思考、心の持ち方が、大きな差を生むことがあるんだ。

日本人スプリンターのなかにも、強化を受ける選手は、肉体トレーニングだけでなく、メンタルトレーニングを重視している例が増えてる。

本番で実力を発揮するためには、“プレッシャーを味方にする力”や“集中をコントロールする技術”、さらには“イメージ力”や“本番前の準備”までがセットだよね。

「練習通り出せない」「緊張でつぶれそう」って悩む君にも、きっとヒントになると思う。

さあ、いっしょにメンタル強化の旅を始めよう。

プレッシャーって、実は親友かもしれない

大会前のドキドキ、注目される立場の重み、期待という名の重り……。

それらを“悪者”扱いするのはもったいない。

むしろ、プレッシャーを“親友”にできたら、本番で走るとき力強くなれる。

ここでは、怖さ・不安・失敗・本番観を味方に変えるコツを話すよ。

「怖い」じゃなくて「燃える」に変える切り替え

怖さって、体が「ヤバいかも」って信号を送ってるサインなんだ。

でも、それを“燃えるエネルギー”に変えられたら、タイムにつながる力になる。

たとえば、「緊張する」じゃなくて「戦う状態に入る」と思い直す。

その瞬間に、心拍が上がって血流が増えて、体も準備モード。

「怖さ=止まる力」じゃなく、「燃える=走る力」に転換する思考の切り替え、大事だよ。

不安を“敵”じゃなく“相談相手”にする方法

不安って無理に排除しようとすると、逆に大きくなることがある。

だから、不安と対話するイメージを持とう。

「不安さん、君は何を伝えたいの?」と自分に問いかける。

たとえば、「出遅れたらまずい」って不安が来たら、「じゃあスタート動作を丁寧にする」って答えてあげる。

不安を“敵”扱いしないで、“調整役”にするんだ。

失敗を“過ち”じゃなく“素材”だと見る目線

失敗した記録も、ミスも、全部“素材”になる視点を持とう。

コーチも選手も、過ちを否定するより「なぜこうなったか?」を材料にする。

その記録は君の“改善シート”になる。

たとえば、スタートが遅れたら、「起き上がり・重心移動・押し出し」のどこが甘かったか確かめればいい。

過ちを否定せず、次の練習に使える資源に変えるわけ。

本番を“試し場”だと思える心のクセ付け

本番って、失敗できない場、と思うとガチガチになる。

でも、「試し場」と思えたらいい。

練習でやってきたことを“試す場”、自分の強さを“発揮する場”に。

勝負を“試すゲーム”にするイメージを持つと、肩の力が抜けて走れることもあるんだ。

集中モードにワープする技術

100Mって一瞬で終わる競技だから、集中が少しでも乱れると命取り。

雑音、観客、風、隣のレーン……。

それらを“消す”集中モードへの入り口がある。

この章では、凝視訓練、自分対話、ルーティーン、呼吸感覚で“今に戻る術”を伝えるね。

一点凝視の訓練、実は遊びみたいなもの

目を一点に集中する練習、難しそうに聞こえるけど、ゲーム感覚でできる。

たとえば、部屋の天井のライト一点をじっと見続けるとか。

その時に他の視界を“無視”する意識を持つ。

段階的に時間を延ばすと、走るとき隣の選手や観客が“ぼやけて”見えるようになってくる。

それが“集中モード”への入り口になるんだ。

自分との対話──内なる声をコーチ化する

頭の中の声を、友達みたいに甘やかすんじゃなくて、“コーチ”として使おう。

たとえば、「いいぞ、その姿勢で」「落ち着けて、リズム大事」とか。

この“セルフトーク”をポジティブに設計すると、練習で使ってきた動きが本番で出やすくなる。

研究でも、セルフトークがモチベや努力感を上げる効果が示されてるよ。

ルーティーンで「迷う時間ゼロ」をつくる

迷う時間があると、その間に心が揺れる。

だから、ルーティーン(準備動作・儀式)を持つ。

スタートラインでの足の置き方、呼吸のパターン、腕振り確認……全部一定にする。

そうすると“やること”が決まってて、迷いが消える。

迷いなしで走れる状態をつくるんだ。

呼吸と身体感覚で“今、ここ”に戻る術

本番直前に心が飛びそうになるとき、呼吸と身体感覚が助けになる。

たとえば、ゆっくり深呼吸したり、足の裏で地面を意識したりする。

“ここはスタート地点”という感覚を身体で取り戻す術だよ。

それで集中が“今”に戻る。

イメージで先取り、勝利の風景を描く

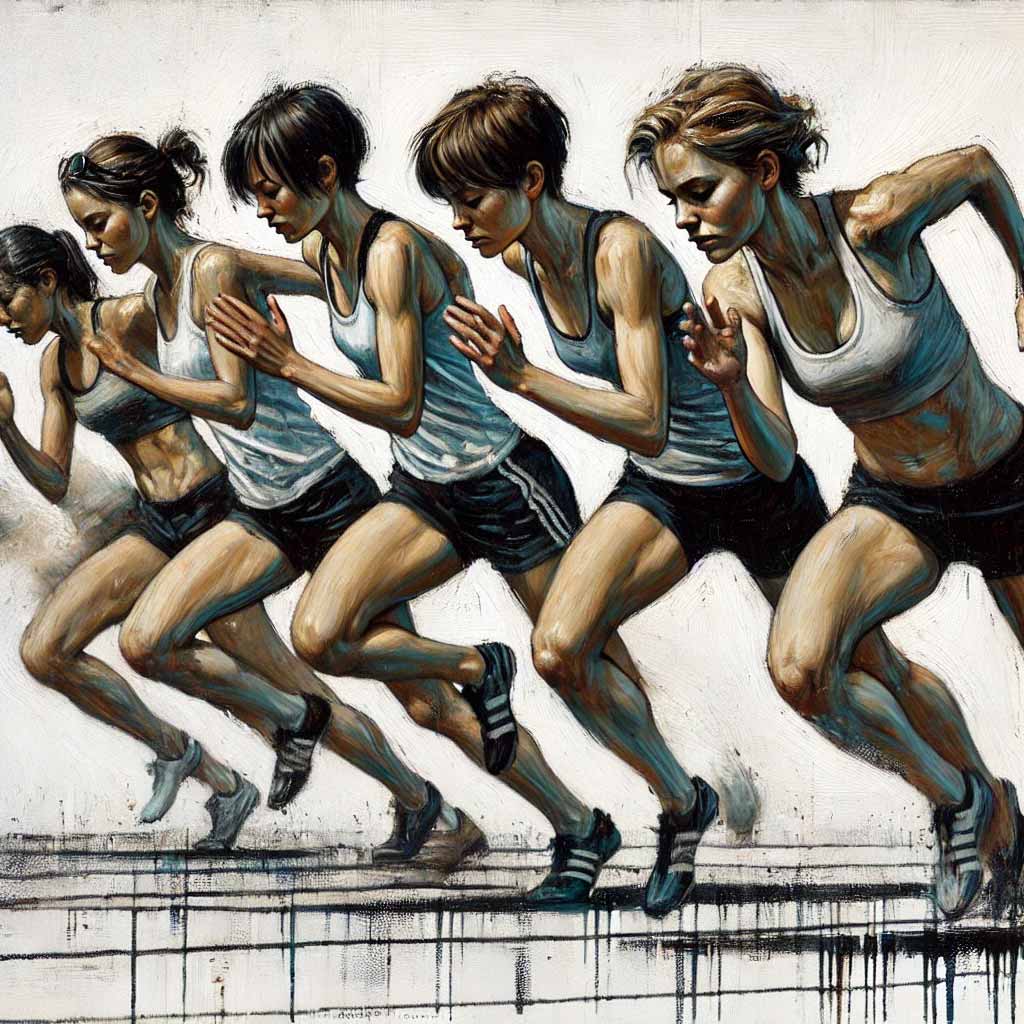

メンタルトレーニングでよく出る「イメージ」「映像化」は、100Mにもめちゃくちゃ効く。

五感を使って“勝つ映像”を先取りすることで、体と神経を準備できるんだ。

この章では、五感映像、逆演習、映像と動きのリンク、定期チェック法を伝えるよ。

五感を使って“勝ち”の絵を描くコツ

ただ「勝ちたい」じゃなく、「風を感じて、脚が鋭く動いて、地面を蹴る音まで聞こえる」って五感をフル動員してイメージする。

視覚・聴覚・触覚・匂い・感情…全部使う。

こうすることで、頭と神経が「これは現実だ」と誤認して準備するんだ。

モーターイメージとも深く関係するよ。

逆演習:失敗シーンを“抜け出す”練習

「失敗するシーン」も敢えてイメージして、そこから抜け出すパターンを頭に刻む。

たとえば、スタートで前傾過ぎてバランスを崩す、脚がもつれる…その後どう切り返すかを先に練るんだ。

こうすると、練習でのミスが“驚き”じゃなく“想定内”になって対応しやすくなる。

映像と身体をリンクさせる“体感ビジョン”

頭で描いた映像と、実際の動き感覚を結びつける訓練をする。

たとえば、試合前にイメージ走をやった後、軽く実際にステップだけやってみて、感覚と映像を近づける。

そのリンクが強くなれば、メンタル映像が実際の動きをガイドするようになる。

定期チェックと修正で、自分マップをブラッシュアップ

イメージ力って固定じゃない。

定期的に自分の“勝利イメージ”を見直す・修正することが大事。

大会や練習で感じた違和感を反映して、映像マップを更新していく。

こうして、自分だけの“勝ち筋地図”が育っていくんだ。

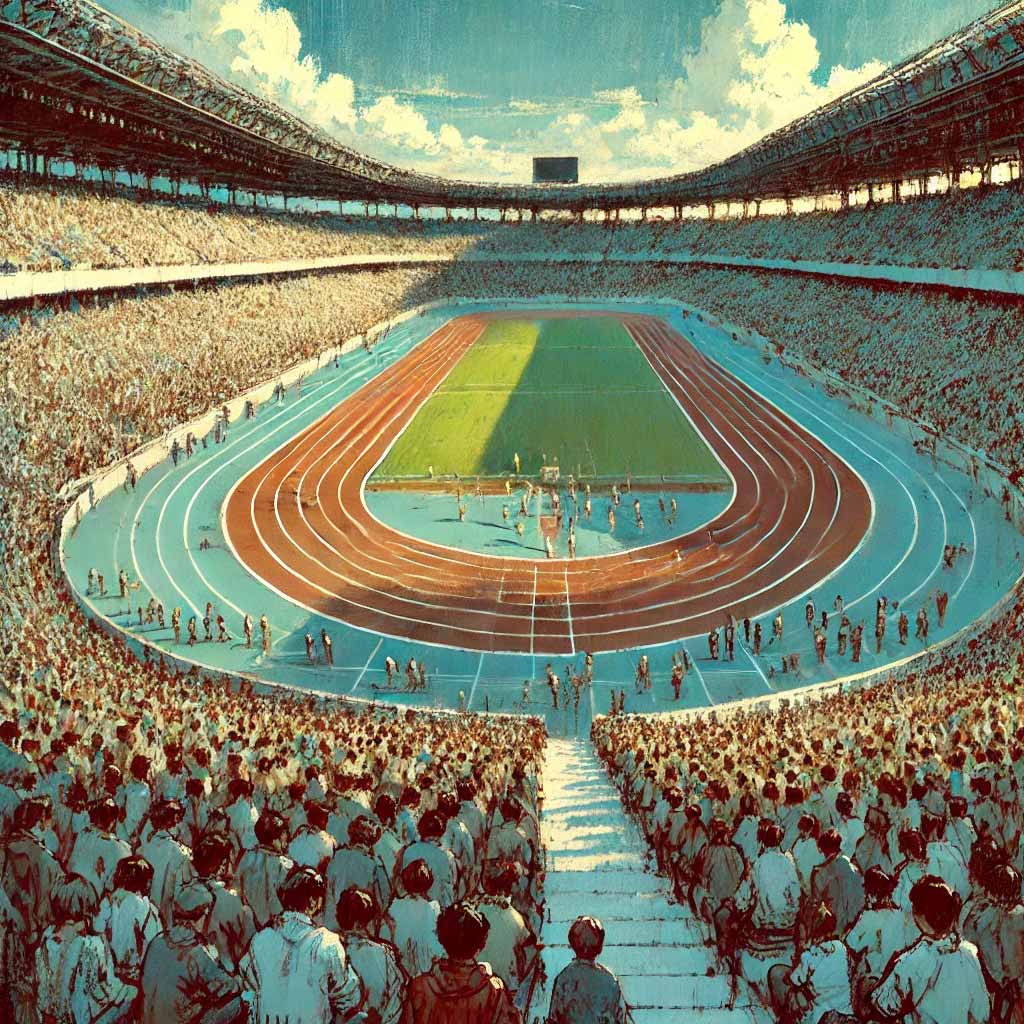

他人の目線や期待に飲まれない心の盾

観客の視線、コーチや仲間の期待、メディアの注目…。

“他人の目線”が重くのしかかることあるよね。

そんなとき、自分を守る“心の盾”の作り方を持っておきたい。

期待の分割、比較癖の断ち方、好奇心ドライブ、自分軸リセット法を話そう。

“見られてる感”を背負わずに走る術

「みんな見てる」って思うと、体も心も緊張する。

でも、“誰かが見てようが見てまいが、自分の仕事は走ること”という意識を持てたら強くなれる。

視線を意識しすぎない呪文(「ただ走る」みたいな短い言葉)を持っておこう。

見られてる感を背負わない心、盾になるよ。

期待を分割して“運べる荷物”にするメソッド

期待ってまとまって背中にのしかかると重い。

それを小さく分けて“この部分だけ負おう”という方法がある。

たとえば、「ベスト更新したい」「スタート上手くいきたい」「後半粘りたい」などに分けて扱う。

一度に全部を気にしないように荷物を分割する感覚だね。

比べグセをたおす“自分軸リセット法”

「隣の選手のタイム」や「ランキング」ばかり気にする癖、強くなるとは逆効果。

代わりに「私はこうなりたい」「今はこのトレーニングを重視する」という自分軸を持つ。

比較をやめて、自分軸をリセットする時間を意図的につくるんだ。

認められたいじゃなく、好奇心で自分を動かす

承認欲求ってしんどいよね。

でも、「誰かに認められたい」より、「自分で驚きたい、挑戦したい」って好奇心を動機にすると楽になる。

「いつもと違う動き、今日はこの走り方やってみよう」って挑戦ベースで動けば、自分が主役になる。

本番力を呼び出す“準備力”の積み重ね

本番力って、いきなり出るものじゃない。

日々の準備、直前のスイッチ、ウォームアップ、予備対応……全部が積み重なって現れるものだ。

この章では、日課ルーティーン、直前調整、ウォームアップ連動、想定外対応の設計を伝えるよ。

日課ルーティーンでぶれない基盤をつくる

毎日の練習・生活に“揺らぎにくいルーティーン”を入れる。

起床時間、食事、ストレッチ、メンタルワーク……可能な範囲で一定に。

こういう基盤が整ってると、大会直前に心も体もぶれにくくなるだろう。

直前ルーティーンで心拍・神経を整える

本番直前、心拍が上がったり神経が過敏になったりすることある。

そこで、軽い体幹運動、深呼吸、視覚切り替えなど、神経と心拍を整えるルーティーンを持つ。

この調整が“スタート直前モード”を呼び起こす。

ウォームアップ+メンタル準備の連動設計

ウォームアップは単なる体の準備じゃない。

体を動かしながら、同時にメンタル準備を設計するんだ。

たとえば、スキップ系→スタート反復→短距離ダッシュ…の流れを、心の中で成功イメージと連動させて動く。

体と心の同期が本番力を高める。

“想定外”対応を入れておくシミュレーション

レース中に風が強くなるかも、音が大きくなるかも、スタートがずれるかも……という“非日常”をシミュレーションしておく。

練習の中に「風あり」「音あり」条件を入れたり、遅いスタートから取り返す動きを入れたり。

こういう“想定外対応力”が、本番での対応力を引き出す盾になるんだ。

本番で“練習通り出ちゃわない”ギャップのワケ

過信バイアス:油断 vs 慎重

自分の実力を過信すると、対策を緩めてしまうことがある。

でも慎重すぎると力が出ない。

この“過信バイアス”のバランスを知っておくと、「いつも通り」が崩れにくくなるんだ。

練習で出せる力と、本番で出せる力を冷静に見比べよう。

緊張で筋・神経が“ロック”する現象

緊張が強いと、筋肉が固まりすぎて動きが鈍ることがある。

神経伝達もブレーキがかかる感じ。

この“ロック現象”を理解しておくと、呼吸・リラックスの技術を意識的に使えるようになる。

意識と身体感覚のズレ:動けてるのに動けてない気がする時

練習の時と、本番の時で“感覚”がズレることがある。

「動いてるはずなのに遅く感じる」なんてこと。

これを防ぐには、日常でも“動き感覚チェック”をする習慣を。

感覚と実際の動きのズレを縮めておくこと。

観客・音・風──予測不能な要素を“驚き”にしない工夫

観客の声、会場の音、風、照明……。

これらを“驚き”として受け取るか、“想定内”と捉えるかで反応が変わる。

普段の練習に“音あり・風あり”バージョンを入れておくと、本番での動揺が減るよ。

日々できるメンタル強化ルーティン(スプリント版)

朝の3分日記で頭を“勝負モード”にする

毎朝起きて、3分だけ自分の思いや目標を書き出す。

「今日の練習で何を意識するか」「昨日の気づき」「本番でこう走りたい」など。

これが頭を“勝負モード”にするスイッチになるんだ。

反射じゃんけん・逆さ言葉など“脳ストレッチ”

じゃんけん反射を使って瞬発的判断力を鍛えたり、逆さ言葉(言葉を逆に言う)ゲームをやると脳がシャキッとする。

その“脳ストレッチ”を取り入れると、集中力の切り替えが速くなるかもね。

雑念トレーニング:思考を流す“無思考タイム”

ふだんから雑念をクリアにする時間を持とう。

目を閉じて、呼吸だけを感じる。

思考を追いかけず流す。

これを訓練すると、“本番中の雑念”が減るから集中が途切れにくくなる。

日常でも“負荷”をかける場面を意図的につくる

学校生活や勉強で、ちょっとだけストレスやプレッシャーを受ける場面をつくる。

例えば、発表、テスト、短時間勝負のゲーム。

その度に「プレッシャー下で集中する」訓練になるから、競技場での耐性が鍛えられる。

調子悪い時・怪我のときのメンタル処方箋

身体疲労と心の消耗を見分ける目

肉体的な疲れと、心が消耗してるときの疲れは違う。

身体は休めば回復するけど、心は“やりがい”や“意味”で回復することもある。

まずはどっちが強いか見分けて、それに応じた対応を。

不調期の目的を“今できること”へスライド

走れないとき、「タイムを出す」目的が重すぎると苦痛になる。

だから、「フォームを整える」「感覚の再確認」など“今できること”を目的に切り替えよう。

そのスライドが心を守る。

思考のデトックス:考えすぎをクリアにする技

思考がぐるぐる回ると、メンタルが疲れる。

ノートに書き出す、話す、散歩する…などで思考を外に出す。

“デトックス”する時間を持って、頭を軽くしよう。

回復期に自己肯定感を育む“進歩ログ”法

怪我とか調子悪いとき、「今日はこれだけできた」って小さな進歩を記録するログを付けよう。

その積み重ねが、「無駄じゃなかった」感をくれる。

調子戻すまでの期間も“成長期”になりうるから。

まとめ

100Mで勝つメンタル構築法、理解できたかな?

走りの努力、練習、記録更新の追求はもちろん必要だけど、そこに「心」の使い方をプラスすることで、一段上のタイムが出る可能性が見えてくるはず。

練習通り出せないギャップ、不調期、日常のトレーニング法も含めて、メンタルは育てるものだよ。

君の走りが、観客の注目を集める“活躍”になるよう、心の強さを育てていこう。

プロフィール

1部上場の大手教育出版企業で、30年間にわたり小学生から高校生向けの情報誌の編集長を務めてきました。テキスト、イラストも自分で制作しています。

このサイトでは、思春期まっただ中の中学生と、その保護者や先生にも役立つ情報をお届けします。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません