運動音痴は嫌われる?中学生の誤解・不安・立ち回りを徹底解説!

運動音痴って嫌われるのかなと不安になることってあるよね。

体育の授業でミスをすると一気に目立ってしまう気がしてつらくなるときもあるんじゃないかな。

でも運動神経や体力は人によって発達の時期が違うから、今は苦手でもおかしくない。

ここでは運動が苦手でも嫌われずに学校生活を過ごすための考え方を具体的に紹介していくよ。

読み終えるころには気持ちが少し軽くなるはずだ。

運動音痴って嫌われるの?まず“誤解ポイント”から整理しよう

運動が苦手だと「嫌われるかもしれない」という不安が頭に浮かぶよね。

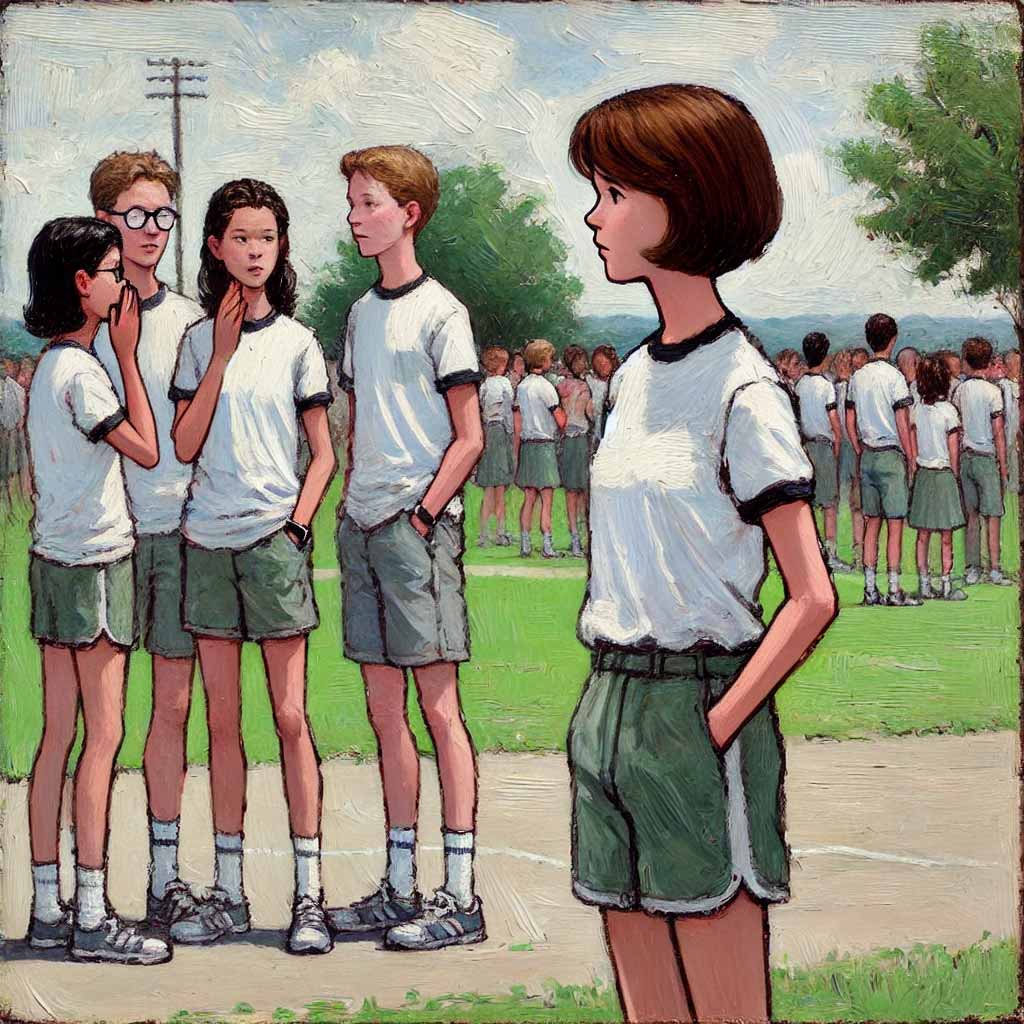

特に体育の授業はクラス全員が見ている空間だから、ちょっとしたミスでも目立つ気がして胸がざわつくこともある。

でも実は、この不安の多くは運動そのものよりも“誤解”が重なって生まれているだけなんだ。

学校という集団の中では、運動が得意かどうかが人間性までつながって見えてしまいやすい雰囲気があるんだよね。

ここでは、まずその誤解ポイントを順番に整理していくよ。

理由がわかれば、自分を責める必要がないこともはっきり見えてくるはずだよ。

「できない=やる気ない」じゃないのに、なぜ誤解されがち?

中学生の世界って「見える結果」で判断されやすいところがあるよね。

体育の授業でボールを取り損ねたり、走るのが遅かったりすると、それがそのまま性格まで評価されてしまうことがあるんだ。

でも本当は、運動が苦手な理由の多くは経験不足や発達段階の違いであって、性格とは全然関係ないよ。

たまたま小学生のころに球技に触れる時間が短かった子もいるし、緊張しやすい性格のせいで実力を出せない子もいるんだ。

それなのに「できない=やる気がない」と見られてしまうのは、体育という授業の性質上、動きがすべて目に見えるからなんだよね。

だから誤解されやすいだけで、キミの性格と“運動の得意不得意”はまったく別の話だよ。

体育の“空気”がつくる勘違いの構造

体育には独特の空気があるよね。

クラス全員が一緒に動くし、先生も見ているし、チームメイトからの期待もあるから「ミスできない」という雰囲気が育ちやすいんだ。

この空気が強いと、ほんの小さなミスでも大きく見えてしまって「オレ、足を引っ張ってるのかな」と感じやすくなる。

しかも団体競技は全員の動きがつながるから、一人の遅れやミスが目立ちやすい構造になっているんだ。

それで「運動音痴=迷惑」という誤解が生まれやすいんだけど、これは仕組みのせいであってキミのせいじゃない。

空気に流されているだけの誤解だから、必要以上に落ち込む必要はないんだよ。

グループ競技で起こりやすい“巻き込まれストレス”

バスケやバレーボール、サッカーなどの団体競技は、どうしてもチームの動きがそろっているほうがやりやすい。

だからこそ、動きが遅かったりミスをしやすいと「自分のせいでみんなに迷惑をかけてるのかな」と不安が強くなることがあるよね。

でも、それは“巻き込まれストレス”であって、キミの人間性が評価されているわけじゃない。

そもそも団体競技は得意な人と苦手な人の差が出やすいし、役割によって負担も違う。

自分の動きだけでチーム全体を左右するわけじゃないんだ。

それに、応援や声かけ、ポジションの工夫など、運動が苦手でもチームに必要とされる動きはたくさんあるよ。

中学生界隈は評価が一瞬で決まる問題

中学生って、日常のほとんどがクラス単位で動くよね。

授業も体育も部活もイベントも、毎日同じ仲間と過ごすから、評価が一瞬で定着しやすい。

でも、速く決まるということは“速く変わりやすい”という意味でもあるよ。

昨日ミスをしても、次の日にちょっとがんばればすぐ印象が変わるというのが中学生という時期の強みなんだ。

だから「下手だから嫌われる」と決めつけなくて大丈夫だよ。

評価は動くし、誤解は解けるし、関係性は改善できるんだよ。

※合わせて読みたい「運動音痴とは? 体育の時間が地獄な件」

運動音痴が「嫌われる」と感じてしまう理由のリアル

運動が苦手だと「嫌われているのかな」と感じてしまう瞬間って確かにあるよね。

体育の時間や団体競技はミスが見えやすいから、不安がどんどん大きくなることもある。

でも、その感覚は本当に「嫌われている」からではなく、周りの雰囲気や自分の心の状態が作り出していることが多いよ。

ここでは、なぜそう感じやすいのかをリアルに解説していくね。

からかわれやすい位置に置かれやすい

運動音痴って、どうしても「いじられやすい位置」に置かれやすい。

ミスが目立つから軽く突っ込まれたり、ボールを落とすと笑われたりすることもあるはずだよね。

でも、それは「キミが嫌われている」からではなく、「見えやすい出来事が起きただけ」のことがほとんどなんだ。

クラスにはいろんなタイプの子がいて、つい軽口を言ってしまう子もいる。

ただ、それを真に受けると自信が削られてしまうから、まずは「自分の価値=運動の上手さではない」としっかり切り分けておこうね。

キミの性格や人間性が原因でからかわれているわけじゃないんだよ。

本人の“自己評価の低さ”が人間関係を歪ませる

自分で「自分は下手だ」と思い込んでしまうと、必要以上に周りの言動が気になってしまうことってあるよね。

ちょっとした声かけも「怒られたのかな」と受け取ってしまったり、先生の指導がきつく感じたりすることもある。

この“自己評価の低さ”が積み重なると、人間関係の見え方までゆがんでしまうことがあるよ。

でもこれは、キミが悪いわけじゃなくて、体育の授業が評価されやすい環境にあるからなんだ。

自信を少し取り戻すだけで、周りの見え方は大きく変わるよ。

体育の失敗が記憶に残りやすい心理

体育の失敗って、本当に記憶に残りやすいよね。

転んだり、ボールを取り損ねたり、先生に注意されたりすると、「やっちゃった」という気持ちがずっと残ってしまうものなんだ。

これは心理学的にも、恥ずかしい体験や驚いた出来事は記憶に定着しやすいと言われているんだよ。

だから体育のミスが大きく感じるのは当たり前なんだ。

逆に、成功した瞬間はすぐ忘れてしまいやすいから、自分の悪いところばかりが目立ってしまうんだよね。

その積み重ねが「嫌われてるかも」という不安につながってしまうことがあるんだ。

コミュ力まで低いと勘違いされる“二重苦”

運動が苦手だと、どうしても控えめになりがちだよね。

体育の時間に後ろのほうで静かにしていたり、積極的に前に出なかったりすると、「おとなしい子」という印象が強くなることもある。

その結果、周りから「話しづらいのかな」「コミュ力が低いのかな」と勘違いされてしまうことがあるんだ。

これが“二重苦”になって、嫌われているように感じやすくなるんだよね。

でも、これはただの誤解であって、実際にはキミの性格が悪いわけでも、友達がキミを嫌っているわけでもないよ。

実際に嫌われるケースってどんなとき?リアルな境界線

「運動音痴だから嫌われる」わけではないけれど、実は“行動しだい”で周囲との関係が悪くなることもあるんだ。

逆にいえば、運動が苦手でも行動のポイントを押さえておけば、まったく嫌われないどころか、むしろ好かれることもあるよ。

ここでは、実際に嫌われやすい境界線がどこにあるのかを具体的に整理していくね。

やる気ゼロに見える行動だけはアウト

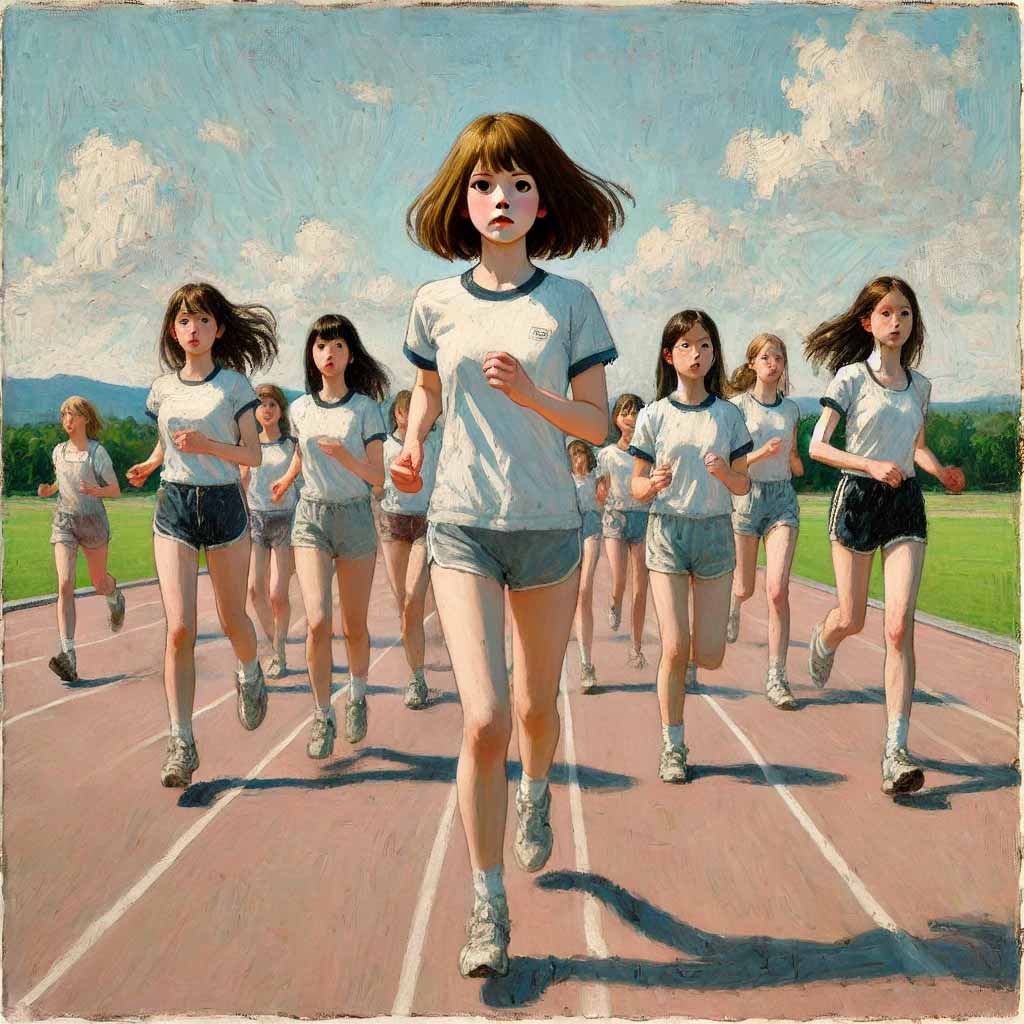

苦手でも一生懸命やっている子は、周りも「がんばってるな」と自然に応援したくなるものだよ。

でも、腕を組んで立っているだけだったり、明らかに参加する気がない態度を取ってしまうと、どんなに優しい友達でも「え…」と感じてしまうことがあるんだ。

運動が下手だから嫌われるのではなく、「やる気がゼロに見える」ことで誤解されてしまうんだよね。

苦手でも、できる範囲だけでいいから参加する姿勢があれば、それだけで周囲の印象は大きく変わるよ。

「できないのに指示だけ出す」タイプは誤解を招く

団体競技でよくあるのが、運動が苦手なのに“上から目線”に見える話し方をしてしまうケースなんだ。

例えば「そっち取ってよ」「もっと前で受けてよ」みたいな言い方をすると、無意識でも指示しているように聞こえてしまうことがあるよね。

苦手な子が言うと余計に誤解されやすくて、「できないくせに…」という印象を持たれがちなんだ。

逆に「どう動けばいいかな?」と相談する形にすると、一瞬で空気が柔らかくなるよ。

ネガティブ発言が連続すると周囲が疲れる

「私ムリ」「絶対無理だって」「またミスしちゃうし…」など、ネガティブな言葉が続くと、周りはどう返せばいいかわからなくなって疲れてしまうことがあるよ。

これは運動が苦手だからではなく、“言葉の雰囲気”で関係が悪くなってしまうだけ。

少しの弱音はいいけど、毎回だと「否定の空気」がチーム全体に広がってしまうんだよね。

だから、できないときこそ軽く笑い飛ばしたり「次こそいけるかも」と前向きな言い方に変えてみると、空気が一気に明るくなるよ。

責任を他人に押しつけると嫌われる

団体競技でミスが出たときに「いや今のそっちじゃん」みたいに責任を相手に押しつけると、一瞬で空気が悪くなるよね。

運動が得意な子でもこれは嫌われる行動だけど、苦手な子がやると余計に悪目立ちしてしまうことがあるんだ。

人間関係って“失敗した時の態度”で決まる場面が本当に多いんだよ。

自分のミスも「ごめん」と素直に受け止めれば、むしろ好印象になるし、周りも優しくなってくれるよ。

運動音痴でも“好かれる人”がやっている行動

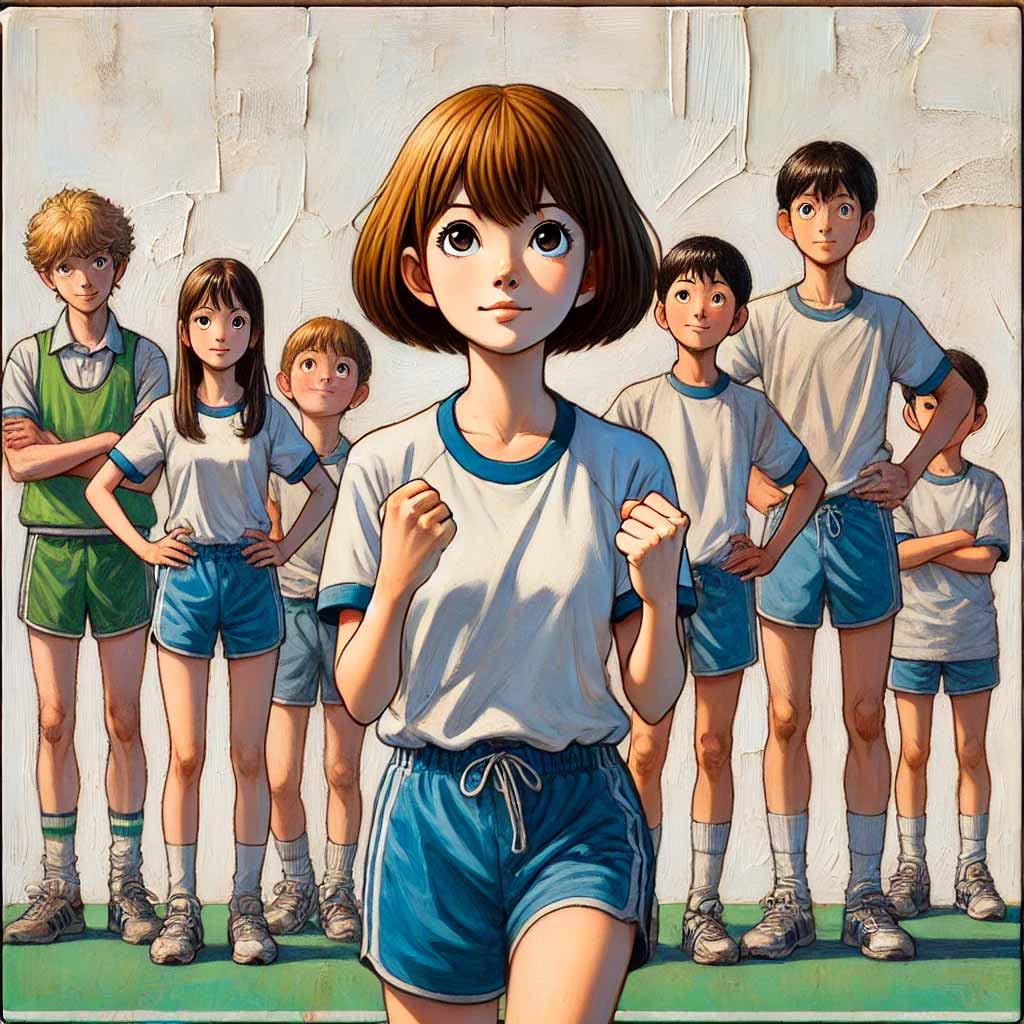

運動が苦手でも、クラスで好かれている子っているよね。

その子たちは「上手い・下手」とは別の場所でしっかり信頼をつくっているんだ。

体育が得意じゃなくても、ちょっとした行動や言葉で周りの印象は驚くほど変えられるよ。

ここでは、苦手でも好かれる子が自然とやっている“ポイント”を紹介するね。

小さな協力で場の空気を変えるテク

運動が得意じゃなくても、「ボール拾っておくね」「ライン確認しておくよ」などの小さな協力でチーム全体が助かることってたくさんあるよ。

体育の授業は全員が動くから、こうした細かいサポートができる子は本当に好かれやすいんだ。

苦手でも、無理にプレーで活躍しようとしなくて大丈夫だよ。

小さな行動が積み重なると「この子と一緒だと安心だな」という気持ちにつながるんだ。

「正直さ」と「前向きさ」がウケる理由

「私ちょっと下手だけどがんばるね」と素直に言える子は、不思議と応援されやすいよ。

運動が苦手でも前向きな姿勢があると、周りも自然と温かくなるんだ。

逆に、できるふりをしたり、強がったりするとちょっと扱いにくいと思われてしまうこともある。

だからこそ、正直さと前向きさを合わせて出せる子は強いんだよね。

苦手でもやさしく受け止めてもらえるのは、この“素直さ”が理由なんだ。

得意分野を見せると一気に評価が変わる

人って、運動だけでその子を判断しているわけじゃないんだよね。

絵がうまい、勉強が得意、歌が上手、気づかいができる、話が面白いなど、いろいろな“得意”が魅力になっていくんだ。

体育が苦手でも、ほかの場面で力を発揮すると「運動できないけどこの子すごいじゃん」と一気に評価が変わることがよくあるよ。

自分の得意分野を遠慮せずに出していこうね。

体育以外の時間こそ人間関係を決める

人間関係は体育の時間だけで決まるわけじゃないよ。

むしろ、休み時間や教室でのちょっとした会話、帰り道のやり取りなど、日常のなかで築かれることのほうが多いんだ。

体育でミスをしても、その後の態度や話し方がやわらかければ印象はすぐ戻るよ。

運動が下手でも普段の関わり方が丁寧な子は、「一緒にいて安心する」と思われやすいんだ。

中学生体育で“嫌われにくい立ち回り”をガチで解説

体育が苦手でも、立ち回りの工夫ひとつでクラスの空気はびっくりするほど変わるよ。

「下手だから何をしてもダメ」というわけじゃなくて、むしろやり方を少し変えるだけで周囲からの印象はぐっと良くなるんだ。

ここでは、種目ごとの対策からミスしたときの反応まで“ガチで役立つ立ち回り”をまとめたよ。

リレー・球技・ダンス…苦手種目ごとのサバイブ術

リレーは無理にスピードを出さず、バトン渡しの正確さを重視すると失敗しづらい。

球技は得点より「キャッチの安定」を目指すとチームが助かる。

ダンスは動きを小分けにして覚えると安心だ。

種目ごとに“最小限の役割”を押さえるだけで評価は大きく変わるんだ。

協力プレーの“最低ライン”だけ守れば十分

団体競技で大事なのは“完璧に動くこと”じゃなくて“最低ラインの協力”なんだ。

声をかける、並ぶ位置を守る、プレー中の邪魔をしない、この3つを意識するだけで「ちゃんとやってる子」という印象になるよ。

運動のレベルではなく、協力の姿勢が好かれるポイントなんだ。

失敗したときの上手なリアクション

ミスした瞬間に固まってしまうと、場の空気が重くなってしまうことがあるよね。

だからこそ「ごめん、次いくね!」と軽く笑って受け流すのが最強なんだ。

こういう反応をすると周りも「大丈夫だよ」と言いやすくなるし、チームの空気もすぐ戻るよ。

ミスよりも“反応”のほうが大事なんだよ。

「謝るタイミング」より大事な“次の一手”

ミスしたとき、謝ることはもちろん大事だけど、それ以上に大切なのは“次の動き”。

「次はどこに動けばいい?」と聞く、ボールを拾いに行く、ポジションを戻すなど、次の一手が早いほど印象は良くなるよ。

体育は流れが速いから、次の行動ができる子は“頼れる存在”として見られやすいんだ。

運動音痴は“生まれつき”?努力でどこまで変えられる?

運動が苦手だと「生まれつきなのかな」と落ち込むこともあるよね。

でも実は、運動能力の多くは後から身につく部分がとても大きいんだ。

神経の発達や動作のクセ、成長期の変化などが重なって“今の苦手さ”が見えているだけで、一生変わらないわけじゃないよ。

ここではどこまで努力で改善できるのかを、分かりやすく解説するね。

神経系の発達と「動作のクセ」ってどう関係する?

運動が得意な子は、幼いころから外遊びやスポーツをしていることが多い。

その経験の積み重ねが“動作のクセ”になって、素早い反応や自然な動きにつながるんだよ。

逆に、経験が少ない子は体の使い方に慣れていないだけで、決して能力が低いわけじゃないよ。

神経系は中学生でもどんどん発達するから、練習を重ねれば確実に変わっていくんだ。

苦手な動きを分解すると克服が速くなる話

運動が苦手に感じる理由のひとつは、“大きな動きを一気に理解しようとしてしまう”ことなんだ。

例えば逆上がりなら「蹴る」「腕で支える」「体を引き上げる」の3つに分けられるし、レシーブなら「姿勢」「腕の形」「角度」に分けられるんだよ。

小分けにして練習すれば、びっくりするほど上達が早くなる。

苦手は能力不足じゃなく、ただ“分解して学んでいなかっただけ”ということが多いんだ。

成長期の身体変化で一瞬だけ下手に見える罠

中学生は身長も筋肉も一気に変化する時期だよね。

このタイミングは体のバランスが崩れやすくて、「あれ?最近急に下手になった?」と感じることがあるんだ。

でもそれは“成長の途中”に起きる普通の現象で、悪いことじゃないよ。

体が落ち着いてくるとまた扱いやすくなるから、焦る必要はないんだ。

大人になって急に運動できるようになる例

大人になって突然運動ができるようになる人って実は結構いるんだ。

成長が落ち着いて体が安定したり、日常生活で自然に筋力がついたりして、学生のころより動きやすくなることがあるんだよ。

だから「今下手=一生下手」ではないよ。

運動は年齢とともに得意になることも普通にあるから安心してね。

友達に“運動下手をどう伝える?”角が立たない説明テンプレ

運動が苦手だと、友達にどう説明すればいいのか悩むときってあるよね。

「下手って思われたくない」「変な空気にしたくない」という気持ちがあると、余計に言葉を選んでしまうものなんだ。

でも、ちょっとした言い回しを変えるだけで相手に伝わる印象は全然違うよ。

ここでは角が立たず、むしろ“話しやすい子”だと思われる伝え方を紹介していくね。

正直に言っても嫌われない言い方

「私ちょっと運動苦手なんだよね」と軽く言うだけで十分なんだ。

深刻に言ってしまうと相手も構えてしまうけれど、軽めのトーンならむしろ素直で好感を持たれやすいよ。

「走るの遅いけど気にしないでね」とひとこと添えると、相手も気を使いすぎずに済むんだ。

素直に言える子って、それだけで“話しやすい子”として見られやすいんだよ。

自虐しすぎない自己紹介のコツ

自虐しすぎると、相手は「どうフォローすればいいの?」と困ってしまうことがあるんだよね。

「私マジで地獄レベルに下手だからさ」みたいな言い方は少し強すぎて扱いが難しい場合もある。

だから「ちょい下手だけどがんばるね」くらいの軽さがちょうどいいんだ。

前向きなニュアンスがあると相手も話しやすいし、空気も明るくなるんだよ。

上手い人に助けを頼むときの自然な台詞

「ちょっと教えてくれると助かるかも」「その動きどうやるの?」みたいにフラットに聞くと自然なんだ。

得意な子は教えるのが好きなタイプも多いから、頼られるとむしろ嬉しいと感じることもあるよ。

根本的には“素直に聞く”ことが一番の近道。

苦手を隠さずに前向きに頼る姿は、周りからするととても好印象なんだ。

バレずに断る“神回避フレーズ”

「今日ちょっと足が重くてさ」「ここだけ怖いんだよね」といった“体調や感覚”に寄せた説明は自然で角が立たないよ。

「できないから嫌だ」という言い方よりも、やわらかいクッションが効いているんだ。

また、「このポジションだけ交代してくれたら助かるかも」と具体的に伝えると、相手もわかりやすくて協力しやすいよ。

無理をしすぎないことも人間関係では大切なんだ。

運動音痴でも恋愛では全然不利じゃない理由

体育が苦手だと「恋愛でも不利なのかな」と思うことがあるかもしれないね。

でも実際はそうじゃなくて、運動が苦手なことが直接恋に影響するケースってほとんどないんだ。

むしろ“控えめで優しそう”“一緒にいて安心する”といったプラスの印象につながることもあるんだよ。

ここでは、運動音痴が恋愛にどんな影響を与えるのかを正直に解説していくね。

控えめ=優しそうに見える現象

運動が苦手な子は、体育のときに少し控えめな行動をすることが多いよね。

その“控えめさ”が「優しそう」「落ち着いている」と感じられることがあるんだ。

恋愛では“威圧感がない”“安心できる”といった雰囲気が大きな魅力になるんだよ。

得意・不得意とは別のところで、キミの空気感がプラスに働くことって本当に多いんだ。

体育ダメでも“別分野の魅力”が刺さる

好きな人が誰かを評価するとき、運動が得意かどうかだけで判断するケースはほぼないよ。

勉強ができる、絵が上手、話が面白い、気づかいができるなど、多くの魅力が恋愛につながっていくんだ。

体育が苦手だからといって恋愛に不利ということは全くなく、むしろ別の才能が強く印象づけられることがあるよ。

運動以外の得意な部分を見せることが、恋ではとても大きな武器になるんだ。

モテる人って運動だけで判断されてない

体育祭や球技大会で活躍した子が目立つのは確かなんだけど、だからといって“モテる=運動ができる”ではないよ。

実際に長く好かれる子は、話しやすさ、優しさ、雰囲気、相性など、いろんな要素が重なって選ばれているんだ。

恋愛はスポーツじゃないから、速度や得点で勝負する世界じゃないよね。

キミ自身の魅力は運動能力とはまったく別のところにあるんだよ。

体育の失敗が逆に可愛いと思われるパターン

実はこれ、本当にあるんだ。

ボールを落として照れた顔、走りながらつい笑っちゃう姿、ちょっとぎこちない動きなどは、見る人によっては“可愛い”と感じられることがあるよ。

失敗しても一生懸命な姿って、完璧なプレーよりも心を動かすことがあるんだ。

運動音痴は決してマイナスばかりじゃなくて、恋ではむしろプラスになる瞬間も多いよ。

まとめ

運動音痴だからといって嫌われるわけではないし、学校生活で不利と決まっているわけでもないよ。

体育はミスが目立ちやすい授業だから、不安や誤解が生まれやすいだけなんだ。

運動神経や体力、経験、練習量、成長期の変化など、人によって状況は本当にさまざま。

だから「苦手=迷惑」なんてことは絶対にない。

大事なのは、周りとどう関わるか、前向きにどう動けるかという“姿勢”の部分。

小さな協力をしたり、ミスしたあとに素直に反応するだけでも、クラスの空気は大きく変わるよ。

人間関係は体育のうまさで決まるわけじゃなく、日常のふとした会話や態度で育っていくもの。

苦手でも焦らなくていいし、キミにはキミのペースがあるんだよ。

がんばれ!

※合わせて読みたい「運動音痴とは? 体育の時間が地獄な件」

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません