短距離のスタートで勝てるコツ!

短距離走は「スタートダッシュ」で勝負が七割くらい決まると言っても言い過ぎじゃないよね。

運じゃなくて仕組みと方法、そして実践あるのみ。

ここではクラウチングスタートの基本から姿勢、接地、加速、ピッチ、呼吸、メンタル、トレーニングまでをまとめて、タイムを縮める現実的なコツを一気に学べるようにするよ。

100メートルでも200メートルでも原理は同じ。

地面を押す、角度を作る、タイミングを合わせる。

中学生でも今日から練習に落とし込める内容だけを厳選したから、さっそくやってみてね!

スタートは「ドンッ」じゃなくて「スッ」!基本のフォームを整えよう

勢いで飛び出すより、フォームでスムーズに前へ。

短距離走の局面で最初にやることは、地面を強く「蹴る」ではなく、体を前へ「押し出す」準備。

姿勢と位置関係が整うと速度の乗りが変わるし、スタートから加速への移行が楽になるんだ。

ブロックの位置でスタートが9割決まるってホント?

前ブロックと後ブロックの間隔は「自分の足長でおよそ1.5」から微調整が出発点。

近すぎると上へ跳びやすく、遠すぎると前へ押せない。

利き足を前に置くか後ろに置くかも選手のタイプで変わるけれど、まずはミディアム設定で試すと安定しやすいよね。

手はスタートラインの手前、両足はフットプレート、両手と少なくとも片膝が接地して準備というクラウチングスタートの基本も忘れずに。

「セット!」で固まりすぎると出遅れる理由

「セット!」でガチガチだと神経の切り替えが鈍る。

筋肉は軽く張って、でも動ける余地を残すのがコツ。

バネをためて、合図(スタート)で「スッ」と解放。

固めるより、反応のタイミングを保つ意識が必要だよね。

前傾姿勢は“倒れる寸前”がベストバランス

頭から背骨、腰のラインを一直線に保って、重心はつま先の少し前に落とすイメージ。

倒れすぎはつんのめり、浅すぎは推進力不足。

「倒れそうで倒れない」角度が加速へ橋渡しするんだ。

視線は地面の少し先、首には力を入れないよ。

利き足と後ろ足の使い分けで地面をつかめ

前足は地面を水平に押す係、後ろ足は体を前に引き出す係。

同時に全力で蹴ると力が漏れがちだから、役割分担でパワーを前に流す。

接地は足裏全体で素早く、長く踏み込みすぎない。

※合わせて読みたい「100m走のコツ 1日で足が速くなる方法!」

0.1秒早く出る人がやってる“こっそり加速テク”

同じパワーでも出し方次第で速度が変わる。

スタート直後の3〜5歩は“距離よりテンポ”。

地面反力を前へつなげるには、接地位置とピッチ、そして腕振りの同期がキーになるよ。

最初の3歩を「とにかく小さく・速く」で勝負!

大股で伸びたくなるけど、最初は小刻みで素早く。

ピッチを高く、重心真下で接地、接地時間を短く。

3歩目から徐々にストライドを伸ばして速度を積み上げると、タイミングが崩れにくいんだ。

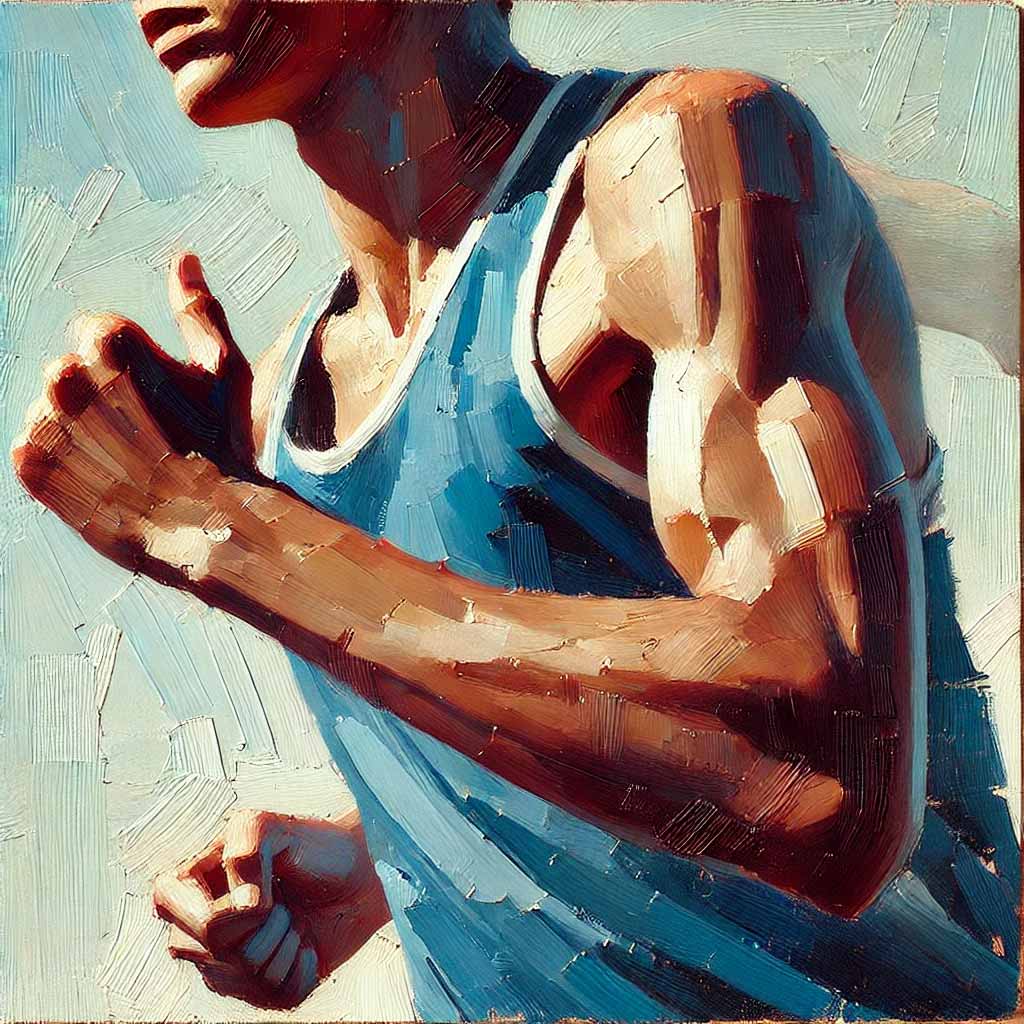

地面を“蹴る”んじゃなく“押す”感覚を覚えよう

縦に跳ぶと速度は逃げる。

地面へ水平に力を出す=押す感覚で推進力を作る。

足首の角度を保ち、体幹で一直線。

腕振りがバタバタしてるとスピード逃げるよ

腕は前後へコンパクト。

肘を横に広げない、肩は脱力、手は軽く握る程度。

脚のピッチと腕のテンポを同期させると、全身のリズムが噛み合って加速が楽になるよ。

跳ねないで走る! 上下動を封じるステップ練

上に跳ねるとタイムは落ちやすい。

低い姿勢のまま前へ“滑る”ように接地を繰り返す。

膝を前へ運んで素早く置く、これがスタート局面のコツ。

ブレない人は腰で走る! 体幹がスタートのカギ

フォームと加速の土台になるのが体幹。

腰が安定すると力の通り道がまっすぐになり、パワーが前へ運ばれる。

ブロックから5歩目まで“芯”を意識して練習しよう。

頭からカカトまで一直線、これが黄金フォーム

頭・背中・お尻・かかとを一直線。

腰が反りすぎても丸まりすぎてもダメ。

一本の棒のイメージで地面反力を逃さず受け止める。

「腰が落ちてる」って言われたときの直し方

骨盤を軽く前傾、下腹を薄く締める。

ヒップの位置を1センチ高く保つ意識で押しやすくなる。

鏡や動画で腰のラインを確認、微調整を習慣化しよう。

肩に力が入ると一気にスピード死ぬ問題

肩の力みは腕振りのブレーキ。

鎖骨の下を緩め、首長めのイメージでリラックス。

「肩は乗せるだけ」くらいがちょうどよい。

息を止めるとタイムも止まる?呼吸の秘密

緊張で息が止まると筋肉が硬くなる。

出る直前に軽く吸って、離地と同時に短く吐く。

呼吸でテンポを作ればタイミングが安定するよ。

ガチで速くなる“部活式ドリル”やってみよう

知識は走ってナンボ。

今日からできる練習メニューでスタートの質を底上げしよう。

量より質、実践で体に覚えさせるのが近道だ。

Aスキップ・ハイニーでリズム感をたたき込む

Aスキップは膝を前へ素早く、足を真下に置く練習。

ハイニーはピッチ重視で心拍と神経を温める。

20メートル×数本を丁寧に。

反応速度トレ!「ピッ」で動ける脳にする

音や光の合図で反応する神経トレーニング。

合図(スタート)→離地までの“考えない動き”を磨く。

毎日3分でも積むと反応の速さが変わるよ。

坂道ダッシュは地味に効く“スタート筋トレ”

緩い上り坂で10〜20メートルを数本。

前傾と押し出しが自然に身につくし、体幹も鍛えられる。

フォームを崩さず短く鋭く。

ペア練で自分のクセを笑い飛ばせ!

動画を撮って、お互いにチェック。

腕だけ速い、頭が出すぎ、接地遅い…などを見える化。

ツッコミ合いで修正点が明確になるから上達が速いよ。

メンタル弱者でもOK!スタートでビビらないコツ

フライングが怖い、緊張で固まるは“あるある”。

でも仕組みを知れば落ち着いて出られる。

メンタルもトレーニングの一部だよね。

「フライングしたらどうしよう」脳を静める方法

意識を「今ここ」へ戻す。

手の接地感、地面の硬さ、ブロックの角度に注意を向ける。

想像の暴走を止めれば、体は自然に反応できる。

緊張の正体は“呼吸ミス”だと知っておこう

浅い呼吸=体のブレーキ。

ゆっくり吐いて、軽く吸う。

呼吸が整うとピッチも整うし、姿勢も安定する。

本番前のルーティンで心のスイッチを入れる

アップ→ドリル→深呼吸→合図(スタート)のイメトレを毎回同じ順で。

「いつも通り」は最高の安心材料。

緊張は消えないけど、それは味方に変えられる。

「やる気スイッチ」は意外と口グセにある

「いくぞ」「スッと出る」の一言でモード切替。

言葉は脳のレバー。

自分の決め台詞を持っておこう。

速くなる人の頭の中ってこうなってる

筋肉だけじゃなく神経の配線を速くする。

左右の連動をそろえる。

疲れた日は回復を優先する。

これがスタート強者の思考回路だよ。

筋トレより“神経トレ”のほうが効くって知ってた?

反応ドリルやジャンプ系は「指令→筋肉」の伝達を速くする。

同じパワーでも出力速度が上がれば加速が変わる。

筋力と神経、両輪で攻めよう。

左右の動きをシンクロさせるドリルが地味に神

クロス動作スキップ、ツイスト、片脚バランス。

右手と左脚、左手と右脚を同時に動かす練習でブレを消す。

左右差が消えるとフォームが一気に安定するよ。

ストレッチで“速筋”が眠りから覚める瞬間

股関節、ハム、ふくらはぎを丁寧にストレッチ。

伸び縮みがスムーズだと接地も軽い。

走る前の5分ストレッチは最高の保険。

練習しすぎで“体が重い日”をどう乗り切る?

神経疲労の日は“軽めでフォーム確認”。

質を落とさず量だけ削る。

翌日に良いピッチで戻すのが上手な選手のやり方。

「あれ、出遅れた!?」を防ぐチェックリスト

原因が分かれば出遅れは治せる。

毎回のミニ点検で崩壊を未然に防ごう。

動画撮ってみたら気づく“手と足のズレ”

スロー再生で手脚のタイミング、接地位置、体幹の角度を確認。

ズレは一つずつ潰す。

顧問よりスマホカメラがコーチになる話

コーチの助言+自撮りの客観視で最速改善。

自分が自分のコーチになると上達は速い。

スタートのたびに確認したい3つのこと

スタートの合図を正しく待てたか。

前傾角が浅すぎないか。

腕と脚のテンポが同期しているか。

フォーム崩壊を未然に防ぐ「1人反省会」術

練習直後に“良かった・直す”をメモ。

次回の一言目標に変換、実践。

積み重ねがタイムに直結するんだ。

体型・筋力・身長で変わる“俺/私に合ったスタート”

正解は一つじゃない。

脚の長さ、筋力、柔軟性で最適角度とピッチは変わる。

自分のからだに合わせて微調整しよう。

脚が長い人・短い人でスタートの角度が違う!

脚長タイプはやや起き気味でも押しやすい。

脚短タイプは前傾を深めて水平成分を重視。

自分の体格で位置と角度を決めるのがコツ。

筋トレ得意タイプ/苦手タイプ別のコツ

パワー型はストライド、テクニック型はピッチをまず武器に。

両方を少しずつ取り入れると総合速度が上がる。

初心者は“フォーム固定”より“タイミング練”を優先

合図→離地→3歩のテンポが揃えば、フォームは後から整う。

まずはタイミング、次に形。

女子・男子で実は違う?体の使い方のポイント

男女で筋量差はあるけれど基本は同じ。

女子は柔らかさを活かし、男子は連動で押す。

結局は個体差、無理に型に合わせないのが正解だ。

まとめ

クラウチングスタートの基本、前傾、接地、腕振り、体幹、呼吸、メンタル、そして練習メニュー。

全部が噛み合うと、最初の5歩が別人になる。

短距離のコツは「押す」「角度」「タイミング」。

小さな修正の積み重ねがタイムに出るから、焦らず毎回チェックしていこう。

スポーツは科学、でも最後は楽しんだ者勝ち。

※合わせて読みたい「100m走のコツ 1日で足が速くなる方法!」

プロフィール

1部上場の大手教育出版企業で、30年間にわたり小学生から高校生向けの情報誌の編集長を務めてきました。テキスト、イラストも自分で制作しています。

このサイトでは、思春期まっただ中の中学生と、その保護者や先生にも役立つ情報をお届けします。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません