眠い教科 勝手にランキング!

眠い教科 勝手にランキング!

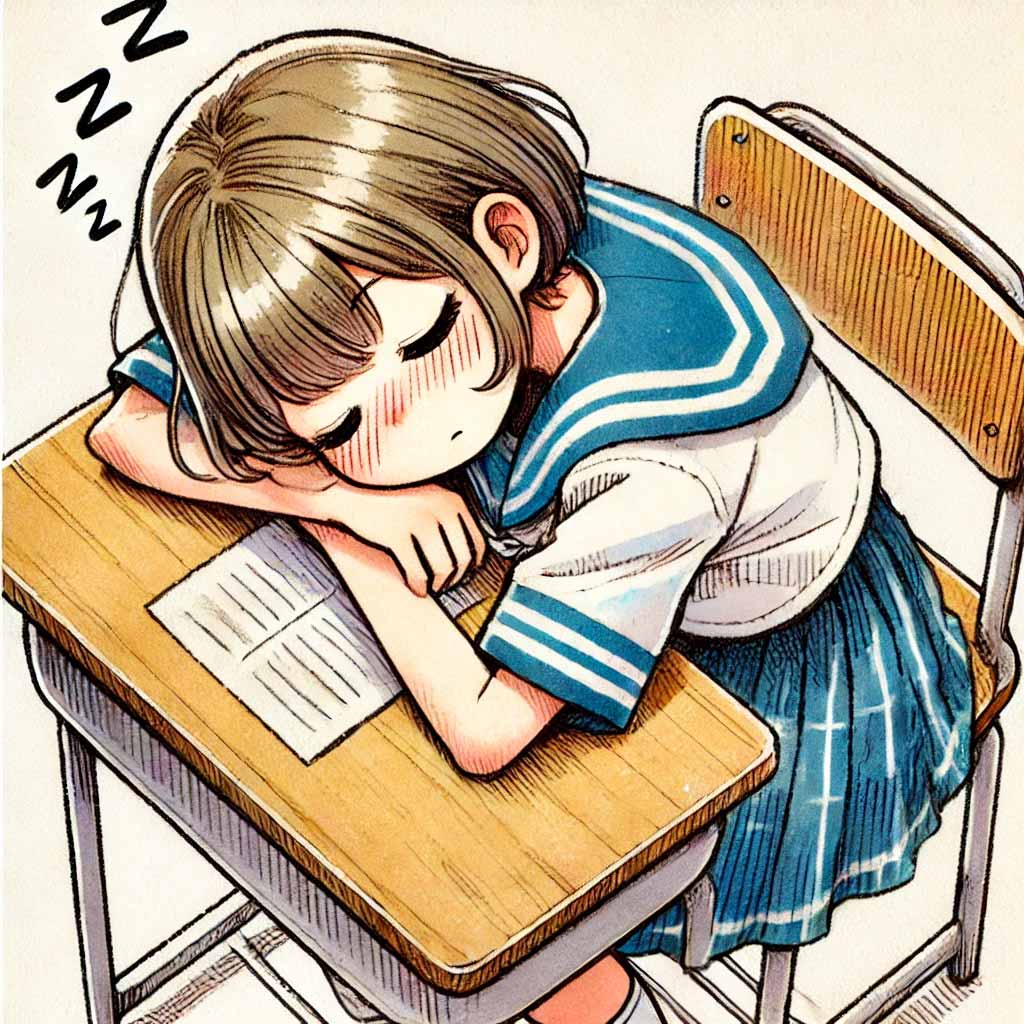

授業中に「眠気がやばい…」って感じる瞬間は誰にでもあるよね。

特に午後やテスト前は、睡魔とのバトルが日常茶飯事。

ここではアンケートや体験談をもとに、多くの生徒が「この教科は眠い!」と感じがちなベスト5を紹介するよ。

ただし、人によって違うから「自分は逆に好きだな」って思うこともあるかもしれない。

それもまた面白いポイントじゃない?

第5位:社会は地名と年号のオンパレードで睡魔

社会は覚えることが多すぎて、まるで地名と年号の大行進だよね。

授業が暗記オンリーだと、集中力が切れて睡魔がじわじわ迫ってくる。

生徒の中にはノートに地図を書き写すだけでウトウトする人もいるかも。

先生の説明にユーモアや雑談が少ないと、単調すぎて眠気が倍増。

社会はストーリー仕立てにすると面白いのに、それがないと「居眠り不可避」になっちゃうんだ。

第4位:理科は化学式ラッシュで脳がショート寸前

理科の中でも化学や物理の式ばかりだと、頭がオーバーヒートすることあるよね。

計算式や記号が連続すると、集中力の維持が難しくなって睡魔が急接近。

特に午後の時間帯は体温も下がってきて眠気がピーク。

対策としては、図や実験を交えることで刺激を増やすのが効果的なんだ。

でも、ただ黒板に化学式だけ並ぶと「夢の世界に逃げたい」って思うのも無理ないよ。

第3位:英語は例文地獄で夢の世界へトリップ

英語の授業で例文を延々と読む時間、まるで子守歌を聞いている気分にならない?

「This is a pen.」「That is a book.」って繰り返しが続くと、集中力がどんどん落ちる。

しかも眠気は午後の授業や睡眠不足とタッグを組んで襲ってくる。

先生が実際の会話やゲームを混ぜれば楽しいのに、例文地獄は睡魔を呼ぶ最大のトラップ。

英語嫌いな生徒にはまさに悪魔的時間だね。

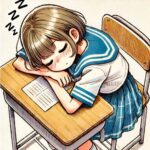

第2位:国語は長文朗読が完全スリープモード

国語で先生が淡々と長文を読み上げると、眠気が全力で押し寄せてくる。

声が単調だったり、感情がこもってなかったりすると、教室全体が夢の国に変わることもあるよね。

生徒がただノートを取るだけの時間は退屈になりがち。

ストーリー性を楽しめるような工夫がないと、眠気が勝っちゃうんだ。

感情を込めた朗読やディスカッションがあれば違うのに…って思う人も多いはず。

第1位:数学は計算地獄で脳ミソがフリーズ

堂々の第1位は数学。

計算問題や証明が延々と続くと、脳がフリーズしてしまうよね。

特に難しい応用問題は「理解しなきゃ」と必死に考えるほど疲労がたまって、集中力が切れて居眠りスイッチがオンになる。

逆に簡単すぎても「もう分かってる」と思って眠気に直行。

どちらにしても、数学の授業は眠気との戦いになることが多いんだ。

ランキング前に知っておきたい「眠さの仕組み」

授業が眠くなるのは、科目そのものだけが原因じゃない。

人間の体や生活習慣、授業の時間帯など、いろんな要素が絡み合っているんだ。

だから「眠い教科ランキング」を正しく楽しむには、眠気がどうやってやってくるのか、その仕組みを知るのがカギ。

ここではその代表的なパターンをまとめてみるよ。

暗記科目は単調で眠気を呼ぶトラップ

社会や英単語の暗記など、同じ作業が続くと脳が退屈して眠気が強まる。

集中が途切れると効率も下がるから、勉強時間が増える悪循環になりがちだよね。

先生が工夫してくれないと、生徒は「ただの作業」って感じてしまう。

眠気対策にはリズムを変えたり、ノートに色を使ったりする方法が効果的なんだ。

実技系は眠る暇なし!体を動かす効果

体育や美術、音楽などの実技系は眠気が来にくい科目だよ。

体を動かしたり声を出したりすることで、脳が活性化して集中力がアップする。

逆に実技系の時間は「休み時間みたいで助かる!」って思う生徒もいるかもね。

身体を動かすと体温が上がるから、眠気覚まし効果も期待できるんだ。

興味の有無が眠気を左右するメインスイッチ

どんな教科でも「興味がある」か「ない」かで眠気の強さは変わるよ。

例えばゲーム好きな子なら数学の確率問題をRPGに見立てると楽しくなるし、音楽好きなら英語の歌詞を使うと集中できる。

自分の興味とつなげる方法を見つけると、眠気はグッと減るんだ。

興味の有無こそ最大のスイッチと言えるよね。

午後の授業はどの教科も魔のゾーン

昼食後の授業は消化のために血流が胃に集まって、脳に回る血液が減る。

だから数学でも英語でも社会でも、午後はとにかく眠気が強い。

先生の工夫や生徒の生活リズムによって差はあるけど、「午後の授業=睡魔との戦い」ってのは多くの学生が経験しているはず。

眠気を呼ぶ教科の共通点

どの科目にも「眠くなる授業」ってあるけど、その背景には共通点があるんだ。

ここを押さえれば、自分が眠くなる原因も見えてくるし、対処法も考えやすい。

科目ごとの違いに見えて、実は似たようなパターンが眠気のトリガーになっていることが多いよ。

単調すぎる説明で集中が切れる

先生の説明がずっと同じリズムで単調だと、集中力がすぐに下がる。

特にノートをただ写すだけの時間は、勉強というより作業に近いよね。

集中が切れた瞬間に睡魔がじわじわやってくる。

授業に刺激や変化がないと、どんな教科でも眠気スイッチが押されてしまうんだ。

視覚刺激が少なくて脳が退屈

文字だけで進む授業は視覚からの情報が少なく、脳が退屈モードに入る。

写真や図、色を使わないとイメージが広がらないんだ。

特に社会や理科は図解や実験映像を使うだけで理解度も集中力もアップするのに、それがないと眠気に直結しやすいよ。

生徒のレベル差を拾いきれない授業

クラスには得意な子と苦手な子が混ざっている。

説明が難しすぎると「ついていけない」と思って脳がオフになるし、簡単すぎると「もう知ってるよ」で集中力が切れる。

どちらにしても眠気の原因になる。

授業が生徒のレベルに合ってないと、全員にとって「退屈な時間」になっちゃうんだ。

ユーモアゼロでただの作業時間

授業中に笑いや軽い雑談がないと、空気が重くて眠くなりやすい。

先生のユーモアや小ネタは刺激になるし、集中を引き戻す効果がある。

ずっと真面目一色だと「作業」っぽく感じてしまい、勉強の面白さが消えてしまうんだ。

眠くなりにくい教科トップ3

逆に「眠くならない教科」もあるよね。

体を動かしたり、感覚を使ったりする科目は集中が持続しやすく、睡魔に勝ちやすい。

授業中に眠気がゼロに近い科目をチェックして、自分の眠気対策に活かしてみよう。

体育は眠気ゼロ!体を動かして強制リフレッシュ

体育の時間は走ったりボールを使ったりで、眠くなるどころじゃないよね。

身体を動かすことで血流が良くなり、脳にも酸素がしっかり届くから集中力がアップする。

ストレッチや運動は眠気覚ましの王道。

授業中に眠かったら、休み時間に軽く体を動かすのも効果的なんだ。

音楽はリズムで強制的に目が覚める

音楽の授業は歌ったり楽器を演奏したり、リズムが体に入るから眠気が飛ぶ。

メロディやリズムは脳を刺激して、勉強とは違う集中の仕方ができるんだ。

特に合唱や演奏は仲間との活動だから、楽しくて眠る余地なんてないよね。

美術は手を動かして集中持続モード

絵を描いたり工作をしたり、美術は手を動かす時間が多い。

黙々と作業していても、意外と集中が続くんだ。

作品に夢中になると時間があっという間に過ぎて、眠気どころじゃない。

「手を動かす=集中力が持続する」っていう効果があるよ。

技術・家庭は実習系で眠る余裕なし

調理実習や木工など、技術・家庭は実習が中心。

失敗するとすぐ結果が出るから、気を抜けないんだ。

包丁を使ったり、釘を打ったりする時間に眠気なんて来るはずがない。

体験型の授業は眠気を防ぐ効果がバツグンなんだよ。

教科ごと眠気ブロック裏ワザ

眠い教科も工夫次第で「ちょっとマシ」になれるよ。

授業中にできる小ワザや勉強習慣を見直すことで、睡魔を減らすことは十分可能。

ここでは教科別に、眠気をブロックするアイデアを紹介していくね。

数学はカラーノートで刺激を入れる

数字と記号ばかりのノートは見ているだけで眠気が襲ってくる。

そこで色ペンやマーカーを使って、公式や重要ポイントをカラフルにするんだ。

視覚刺激が増えると集中力もアップするし、記憶にも残りやすい。

「赤は定理、青は例題」みたいにルールを決めると整理もしやすいよ。

国語は物語を自分仕様に変換する

国語の長文読解は眠気の温床になりがち。

そんなときは登場人物を自分や友達に置き換えて読むと、一気に身近に感じられる。

想像力を働かせると集中力が戻るんだ。

自分仕様に変換するのはちょっと遊び感覚だから、退屈な授業が少し楽しくなるかも。

英語は例文を自分の生活に置き換える

「This is a pen.」よりも「This is my smartphone.」の方がリアルで楽しいよね。

例文を自分の生活や趣味に合わせて変えると、眠気が減るだけじゃなく記憶にも定着する。

授業中にこっそり頭の中で置き換えるだけで、退屈な例文地獄を回避できるよ。

社会は地図や年表を手作りで動かす

ただ覚えるだけじゃ眠くなる社会は、ノートに地図を描いたり、自分用の年表を作るのがオススメ。

手を動かすことで集中力がアップして、暗記が作業から「学習」に変わるんだ。

地図を色分けしたり、年表にイラストを入れるとさらに楽しい。

眠気覚ましと効率アップを同時に狙えるよ。

実は生徒が知りたい「眠い教科あるある」

ランキングや仕組みの話も大事だけど、リアルな「あるある」ネタが気になる生徒も多いんじゃない?

「これ私もそう!」って共感できる瞬間は、眠い教科の定番パターンでもある。

ここでは思わずうなずく「眠い教科あるある」をまとめてみたよ。

昼食後の国語は睡魔ロード直行便

お昼ご飯を食べた直後の国語、特に朗読や長文解釈の時間は睡魔ロードまっしぐら。

消化でエネルギーが胃に集中して脳に回らないから、文章を読むどころじゃないよね。

気づいたらペンが止まって、文字がただの模様に見えることも。

英語の文法演習はまるで睡眠導入アプリ

「do」「does」「did」…似たような問題をひたすら解く時間は、まるで睡眠導入アプリみたい。

集中力が続かず、気づけば眠気が押し寄せてる。

リズムが単調すぎて、授業が終わるころには頭の中が真っ白になることも多いよ。

社会の地理はBGMみたいに聞き流してしまう

先生が地名や河川名を淡々と説明していると、まるで眠りのBGMを聞いているみたいに感じることない?

視覚資料が少ないと、ただの音として流れていくだけ。

集中が切れたら、あとは夢の国への片道切符になりやすいんだ。

数学の証明問題は眠気のラスボス

証明問題って理解するまでにステップが多いから、途中で混乱して眠気が襲ってくる。

先生の説明が飛び飛びだったり、スピードが合わなかったりすると「もう諦めよっかな」って気持ちに直結。

数学が苦手な子にとっては、眠気とフラストレーションのラスボスだよね。

眠い教科でも点を取るには?

「眠い=点が取れない」と思いがちだけど、実は工夫すれば眠くてもカバーできる方法はあるんだ。

授業中に集中できなくても、後から取り返すテクニックや習慣を作れば成績アップも夢じゃない。

ここでは実践的な対処法を紹介するよ。

授業中眠くても復習でカバーする方法

授業中にウトウトしても、家に帰ってからの復習でリカバリーできるよ。

授業で書いたノートをカラフルに整理し直すと、眠かった時間もムダにならない。

睡魔に負けたら「後で自分仕様に復習する」って割り切るのも大切。

眠気を気にしすぎない方が勉強の効率は上がるんだ。

眠気を前提に小テストを活用する作戦

「どうせ眠くなる」と思ったら、小テストで強制的に集中する作戦がオススメ。

先生にお願いしてテストを多めにやってもらったり、自分で友達と出題し合ったりすると眠気防止になる。

緊張感があると集中力がアップするから、眠気覚ましのツボみたいな役割を果たすんだ。

「眠いところだけ」友達とシェア勉強

眠くなりやすい教科や単元を友達と分担して勉強すると効率的だよ。

「ここ眠かったから教えて!」ってお願いすれば、相手も復習になるし、自分も理解が深まる。

シェアする習慣ができれば、授業中に居眠りしても怖くない。

チーム戦にすれば勉強の負担も減るんだ。

スマホ録音で聞き直す保険ワザ

授業内容をスマホで録音しておけば、居眠りしても後から聞き直せる。

もちろん先生の許可は必要だけど、音声で復習できるのは安心感バツグン。

イヤホンで聞きながらノートを整理すれば、効率的に勉強できる。

眠気に弱い人には救世主みたいな方法だね。

眠い教科ランキングの裏事情

眠い教科のランキングは単純に科目だけの問題じゃない。

先生の教え方や授業の時間帯、生活習慣によっても順位は変わるんだ。

同じ教科でも「この先生の授業は眠くない!」ってことあるよね。

つまり、ランキングは絶対じゃなくて相対的なものなんだ。

先生の教え方で順位が逆転することも

同じ国語でも先生によって「眠すぎる授業」と「めっちゃ面白い授業」に分かれることあるよね。

ユーモアやテンポの工夫がある先生なら眠気ゼロになる。

つまり眠い教科の原因は、先生のスタイル次第で大きく変わるんだ。

授業時間帯と生活習慣のダブルコンボ

午後の授業や、前日夜更かしした後の朝イチ授業は眠気の温床。

科目よりも時間帯と生徒の生活習慣の方が影響大きいこともある。

規則正しい睡眠や朝食の習慣を作れば、眠い授業も減る可能性が高いんだ。

苦手意識が眠気をブーストさせる

「この教科は苦手だから嫌い」と思っていると、それが眠気を呼びやすい。

嫌いなものに集中するのは大変だから、脳が自動的にシャットダウンするんだ。

苦手意識があると「眠い」のラベルが強化されやすいんだよね。

点数が取れないと「眠い」のラベルが強化される

テストで結果が出ないと「やっぱりこの教科は眠い」という自己暗示にかかることもある。

成績が低い→嫌いになる→眠くなる→さらに点が取れない、という負のループ。

意識を変えるだけでも、この悪循環を断ち切れるよ。

まとめ

眠い教科ランキングは「社会」「理科」「英語」「国語」「数学」が上位に来ることが多いけど、実は先生の教え方や授業時間帯、生徒の生活習慣でも結果は変わるんだ。

眠気は敵というより「改善のサイン」だと思えば、対処法を考えるきっかけになる。

ノートの工夫やストレッチ、友達とのシェア勉強など、眠気覚ましの方法はたくさんある。

大事なのは「自分に合うやり方」を見つけること。

眠い授業をどう乗り切るかが、成績アップや合格へのカギになるよ。

※合わせて読みたい「授業中 眠くなる理由」

プロフィール

1部上場の大手教育出版企業で、30年間にわたり小学生から高校生向けの情報誌の編集長を務めてきました。テキスト、イラストも自分で制作しています。

このサイトでは、思春期まっただ中の中学生たちに寄り添い、応援する記事を発信していきます。

経験と視点を活かし、等身大の悩みや気づきに共感できるコンテンツをお届けします。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません