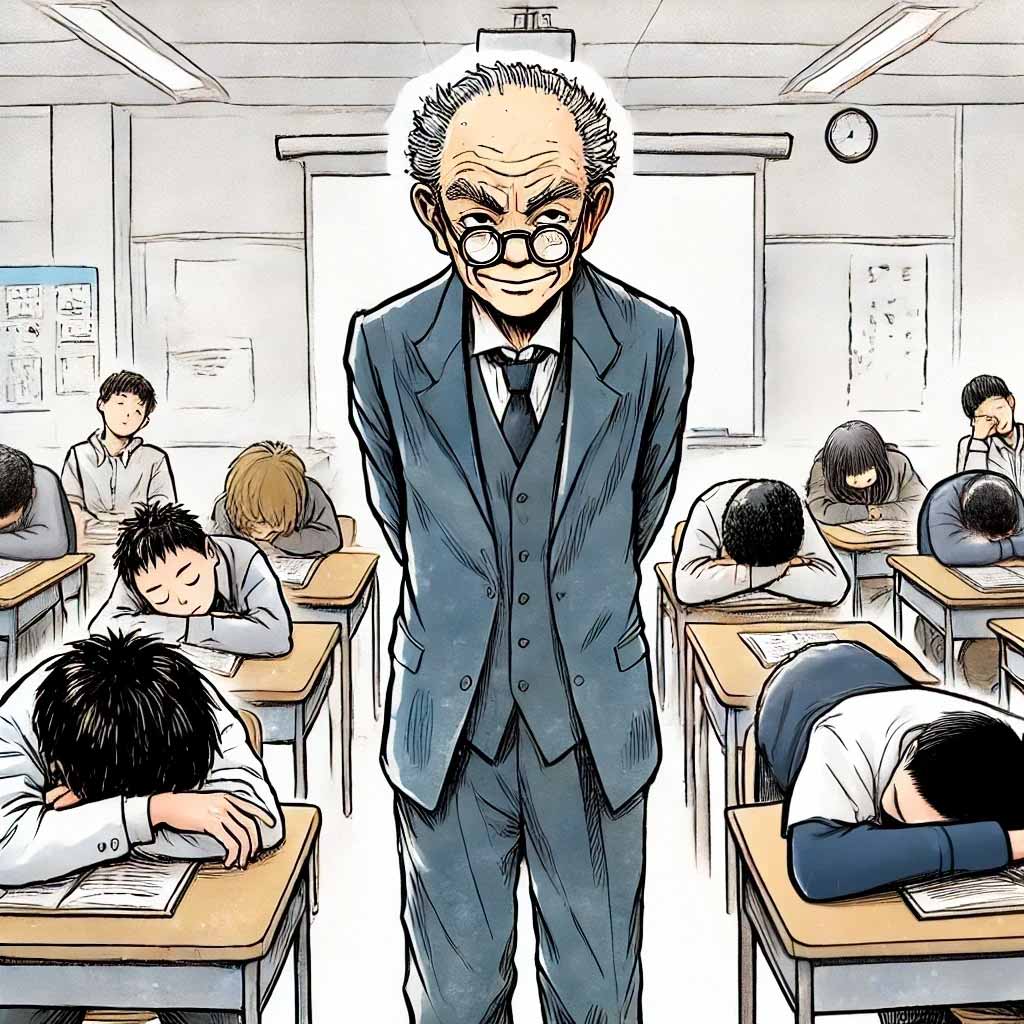

眠い授業の先生 その特徴は?

眠い授業をする先生の5つの特徴

どの学校にも「この先生の授業、眠いなあ…」と感じるタイプがいるものだよね。

もちろん先生も悪気があるわけじゃないけれど、授業のスタイルや人柄が眠気を引き起こすことってあるんだ。

ここでは中学生目線で「眠い授業を作りがちな先生の特徴」を5つにまとめて紹介するよ。

研究ガチ勢タイプ

専門知識は豊富で、学問に対する情熱もすごい先生なんだ。

だけどその熱量が生徒への配慮に向かず、専門用語や難しい理屈を延々と話してしまうことがある。

「へぇ、すごい」と思うより先に「ちょっと眠いな…」と感じるのは、内容が生徒の日常とかけ離れているからだね。

研究者っぽさが強すぎて、生徒の集中は持続しづらいんだ。

省エネモードタイプ

声に抑揚がなく、淡々と教科書を読むような授業スタイルの先生。

やる気がないわけじゃないけれど、生徒の反応を拾わず「一方通行」の流れになってしまう。

結果として教室の空気は止まったように静まり返り、まるで時間が止まったような錯覚さえする。

集中力を保つどころか、子守歌のように睡魔を誘ってしまうんだよね。

過剰マイペースタイプ

自分のテンポが正しいと信じて疑わない先生。

ゆっくりすぎて間延びしたり、逆に早口で生徒がついていけなかったりすることが多いんだ。

「これが普通だから」と思って進めるけれど、生徒の理解度や反応は置き去りにされてしまう。

結局、生徒の頭の中は「ついていけない…」か「まだ終わらないの?」のどちらかになって、眠気が強まっていくんだ。

ガチ真面目すぎるタイプ

冗談や雑談を一切挟まない先生。

授業は常に真剣勝負で、笑いは不必要だと考えていることもある。

もちろん内容は正しくて立派なんだけど、場の空気がピリピリしすぎて逆に集中が続かないんだよね。

人間はリラックスの合間にこそ集中できる生き物だから、真面目すぎる授業は眠気を呼び込む大きな原因になるんだ。

準備ゆるゆるタイプ

教材が黒板のコピーだったり、その場しのぎで授業を進めてしまう先生。

話の順序があちこちに飛び、まとまりがないから生徒は「どこを覚えればいいの?」と混乱する。

理解できないとき、人は自然に頭を休めようとして眠くなるものなんだよ。

準備不足は先生自身の負担にもなるし、生徒にとっても眠気を増す要因になってしまうんだ。

眠すぎ授業! ありがちな5つのパターン

眠気が授業中に襲ってくるのは、ただの夜更かしだけじゃない。

先生の話し方や授業のスタイル、そして教室や時間帯など、複数の原因が組み合わさって「眠い授業」になることが多いよ。

生徒として「これは…!」と思う先生のパターンを、5つ紹介するね。

声がずっとモノトーンで子守歌レベル

先生の声がずっと同じトーンで抑揚がないと、聞いてる側の耳と脳が「次も同じかも」と期待値を下げちゃうんだよね。

眠気というのは期待値の低さとも関係があって、刺激が少ないと集中力も下がる。

声の高低や強弱、間の取り方がないと、聴覚からの刺激が少なくて、まさに子守歌状態になるかも。

難しすぎるか簡単すぎるかで頭がオーバーヒート

授業が自分のレベルよりかなり難しかったり、逆にぬるすぎたりすると、脳が「理解か退屈か」のどっちかになっちゃう。

難しすぎるなら頭を使い過ぎて疲れるし、簡単すぎると「もう知ってるよ…」って気持ちで眠気が来る。

興味が持てるかどうかの境界線を先生がうまくつくれないと、このパターンになるよ。

こっちの反応ガン無視でひたすら独演会

授業は進んでいるけど、質問もないし、生徒と目線を合わせたりジェスチャーを使ったりしない授業。

そうなるとやっぱり双方向性がなくて、生徒は受け身モード。

受け身の「聞くだけ」状態が長く続くと、集中が切れて睡魔が来るのは自然の流れ。

教室が快適すぎて夢の国にワープ

照明が暗め、温度がちょうどよくて風通しも悪くない。

そんな教室環境だとリラックスしすぎて眠気が来る。

ひょっとして椅子がふかふかだと(そんなの教室にないけどさ)体が沈みがち。

教室の刺激が少な過ぎると、脳が「今リラックスモードでいいのかな」と判断してしまうこともあるんだ。

変化ゼロの授業は睡魔のトラップ

授業に変化がないと、生徒の集中力は持たない。

視覚・聴覚・動きなどの刺激がずっと同じだと、脳が慣れて「特に新しいことはない」と判断してしまう。

刺激の少なさが眠気の原因になるよ。

スライドが白黒プリントの延長みたい

質素すぎるスライド。

文字だけ、色も抑えめ、画像も少ない。

プリントを拡大コピーしただけみたいなスライドだと、生徒の目が動かない。

視覚的な刺激が少ないと、聞く意欲も下がるし眠気が来やすい。

喋りがずっと一定スピードで催眠術

話すスピードがずっと同じ、声量もずっと同じ。

アクセントや抑揚、間の取り方がないと、脳は「変化なし」と認識して退屈モードにスライドする。

睡魔への近道、というか催眠術クラス。

図も写真もなくてイメージが広がらない

言葉だけで説明された内容は、頭で理解するのに時間がかかるし、想像力を使うもとになる刺激が少ない。

図や写真、動画などを使ってくれれば視覚から入る刺激で理解も興味もアップするのに。

テンポ遅すぎ早すぎで脳が迷子

テンポが遅すぎるとだらだらして眠くなるし、早すぎるとついていけなくて疲れる。

授業のリズムが一定しないと、生徒の集中が行ったり来たりして「集中途切れ → 眠気」のループに入ることもある。

そもそも内容がピンとこない問題

どんなに先生ががんばっても、生徒の「これが自分に関係ある」とか「興味が持てる」と感じられない内容だと心が離れる。

理解度や興味とのギャップが眠気の引き金になることあるよ。

前提をすっ飛ばして話すから置いてけぼり

先生が授業の中で必要な前提知識を確認せず、難しい言葉や概念をポンポン使うと、生徒は「何言ってるかわからない…」で脳をオフにしたくなる。

理解できないと集中力が低下、眠気に直結する。

抽象的すぎて「それで何の役に立つの?」状態

理論や公式中心で、「実生活で使う場面」が示されない授業は、生徒にとって意味が見えない。

意味が見えないと興味も続かないし、「この授業、意味あるのかな…」と思っているうちに眠気が忍び寄る。

興味をくすぐるネタがゼロ

ユーモアとか身近な例、最近の話題とか、生徒の好きなことをちょっと入れるだけで授業がグッと引き込まれる。

そういう「くすぐるネタ」が全然ないと、授業がただの講義になって、眠気へのフェーズへ誘われがち。

レベルの差が激しくて退屈か混乱かの二択

クラスには理解が早い子、ゆっくりな子、興味ある子もいればそうでない子もいる。

内容がそのどちらかに偏ると、一部の生徒は「もう知ってる」、別の生徒は「ぜんぜんわからない」で、どちらも集中が難しい。

すると、眠気とフラストレーションが同時に来ることもある。

話し方が下手だと聞き流される悲劇

聴く側を意識しない話し方は、勉強の内容も面白さも伝わらない。

話し方の工夫が足りないと、生徒は頭を使わずに「聞き流すだけ」のモードに入り、眠気に勝てなくなることあるよ。

話が長すぎて途中で夢の世界へ

先生が一つの話題を長く引きずって、説明が終わらない。

そんなとき、生徒の集中はだんだん薄れて「次の話いつ終わるんだろう…」と考え始めて、ついに夢の世界へ飛ぶことも。

表情もジェスチャーもなくて壁に向かって話してる感

話すだけ、黒板だけ。

表情も動きもアイコンタクトもない「壁対話」スタイル。

視覚的・感覚的刺激が少ないから、生徒が聞く気を失いやすい。

教師と生徒の間の「人間らしいやりとり」が見えないと疲れやすいんだよ。

起承転結がなくてずっと直線道路

話の流れが「前→中→後」の流れでなくて、迷子状態。

どこへ向かっているのかわからない話は、生徒を疲れさせる。

結論が見えにくくて聞いていても頭が整理できず、眠気が増すんだ。

ユーモアも小ネタもなくて笑えない授業

笑いが全くない授業はちょっと怖いかもね。

先生のジョーク、ちょっとした雑談、生徒とのやりとり。

そういうものがないと、授業が機械のように感じてしまう。

「あ、これは温度差ゼロの講義だ」と思われる授業に変わってしまう可能性大。

環境とタイミングが悪魔的コンボ

授業そのもの以外の要素も無視できない。

教室の環境、時間帯、生徒の生活習慣などが「眠気スイッチ」を押すことが多い。

先生だけでなく生徒自身も注意すべきポイント。

教室が暑いか寒いかで集中どころじゃない

温度が高すぎたり低すぎたり、風通しが悪かったりすると体がだるくなる。

暑さで汗だく、寒さで体がこわばる。

そんな状態で勉強しても睡魔との戦いになるよね。

昼食後の授業は睡魔との死闘

ご飯をたくさん食べた後、体が消化にエネルギーを使ってしまって血糖値が変動する。

これで眠気が強くなるというのは、医学的にも指摘されてる。

連続コマで脳がフリーズ

授業が連続して続くと、途中で頭が疲れて切れてくる。

休み時間が少ないと回復できず、生徒は「もうだめだ」と思ってしまいがち。

集中が続かず、眠気へ直結。

生徒自身が寝不足で撃沈

睡眠時間が足りないと授業中に眠気が出るのは当然。

実際、学業成績が低くなることとも関係があるというデータもある。

実は生徒の心の問題もデカい

授業の内容や教え方だけじゃなくて、生徒自身の心理や日常生活、気持ちも眠気を左右する。

眠気は体だけじゃなく心のサイン、ということもあるよ。

授業へのやる気ゼロだと眠さ倍増

興味がない内容だったり、目的がはっきりしなかったりすると、「なんでこれやるんだろう…」と疑問が頭をよぎる。

やる気のなさは集中力を落とすし、眠気が来やすくなる。

「理解できない」不安が眠気に化ける

「授業についていけてないかも」「みんな理解してるのかな?」と不安になると、脳のリソースが理解と不安の処理で分かれてしまう。

結果、どちらも中途半端になって、眠気に繋がることもある。

家庭や友達関係のストレスが集中を奪う

学校外のことが気になると、授業中に頭から離れない。

「あのケンカどうなったかな」「家での問題は大丈夫かな」と思っていると、授業内容にも集中できない。

眠気が遠慮なくやってくる。

「どうせ自分はできない」思考が眠気を呼ぶ

自己肯定感が低かったり、「わたしなんて…」という思い込みがあると、挑戦する気持ちが下がる。

挑戦しないなら脳も大きく動かないし、退屈感と眠気がセットでやってくることがあるよ。

先生自身の準備不足もバレてるよ?

眠い授業を生み出す原因のひとつは、先生の準備や自己管理が不十分なこと。

授業デザイン・話し方・体調などがうまくコントロールできてないと、生徒にも影響ある。

先生が気づいて改善すれば、授業がぐっと変わるかも。

リハなし授業はグダグダ一直線

授業を事前に考えずにその場で話すと、構成があちこちに飛ぶ。

まとまりがなくて、生徒は「この話いつ終わるんだろう?」と思って飽きやすい。

準備が少ないと眠気への道まっしぐら。

スライドがただの黒板のコピー

スライドや教材がただ黒板の文字を拡大しただけ、あるいは手書きのノートをそのまま使うだけだと、視覚的な工夫が足りない。

刺激が少なくて、生徒が視覚からの興味を失う。

声がガラガラで体調管理アウト

先生が風邪ぎみだったり、声の出し方を意識してなかったりすると、声に張りがなくなる。

聞いてる側も疲れるし、眠気が来やすくなる。

体調管理、発声のケアも授業の集中を保つためには大切。

生徒からのフィードバックを無視

「この部分ちょっとわかりにくい」「早すぎる」「もっと例を入れてほしい」などの生徒の声を聞かずにそのまま授業を続けると、生徒の興味や理解度が上がらない。

結果として、生徒は聞く気を失って眠気が来ることもあるよ。

テクノロジーで眠気ブロック!

今の時代、授業にデジタルな道具やツールをうまく使うことで、「眠い」から「ハッとする」に変えること可能。

先生も生徒も使える方法いくつか紹介するよ。

スマホ参加型クイズで一気に目が覚める

授業中、生徒にスマホで参加できるクイズを導入する。

リアルタイムで答えたり反応したりできると、眠気どころか集中が生まれる。

インタラクティブな刺激って思ってるより効き目ある。

動画やVRで「体感型授業」に変身

静かな講義だけじゃなくて、動画や仮想現実(VR)教材を使って、見て体験できる授業にする。

視覚・聴覚・感覚を動かすから、興味と集中が保ちやすくなる。

刺激も多くて面白いよ。

ウェアラブルで集中度チェック(未来っぽい)

集中できてるかどうかをスマートウォッチとかで測る、そんな試みが増えてる。

心拍や体の動きで注意が下がってきてるのを可視化できたら、授業に戻るタイミングがわかる。

先生との信頼関係に使えば、授業改善の材料にもなるかも。

オンライン×対面のミックスで飽きさせない

全部が対面授業でも全部がオンラインでも、どちらにも睡魔のリスクあり。

だけど交互に使ったり、部分的にオンライン資料を組み込んだりすると、「いつもの教室」がちょっと違って感じられて、新鮮さを保てる。

まとめ

眠い授業の先生に共通する原因は、話し方・内容・環境・生徒の心理・先生自身の準備不足の5つの大きなグループだよ。

声や話のテンポ、抑揚が乏しいとモノトーンモードになって、集中力が落ちて眠気に負ける。

内容が難しすぎたり簡単すぎたり、興味を引く要素がないと生徒は「やる気」が下がる。

教室の温度・時間帯・授業の連続性など環境や時間のタイミングも強力な眠気スイッチ。

生徒の心—やる気・不安・ストレス・自己肯定感—が弱っていると、授業への集中ができず、眠さが増すこともある。

そして先生自身が準備不足だったり、自分の体調や声・教材を工夫しないと、その眠気要因を増幅してしまう。

じゃあ、どうするかというと、生徒も先生も「共通語」のような言葉じゃなく、自分に合う方法を探すことが大事。

例えば、生徒なら規則正しい生活をして睡眠習慣を整える。

先生なら話し方や教材にもっと刺激を入れる。

教室環境や時間の使い方にも気をつけて、集中が続く授業・勉強の習慣をつけていこう。

眠気は敵じゃない、改善のサインかもしれない。

少し手を入れれば、「眠い授業」から「聞きたくなる授業」に変われるよ。

※合わせて読みたい「授業中 眠くなる理由」

プロフィール

1部上場の大手教育出版企業で、30年間にわたり小学生から高校生向けの情報誌の編集長を務めてきました。テキスト、イラストも自分で制作しています。

このサイトでは、思春期まっただ中の中学生たちに寄り添い、応援する記事を発信していきます。

経験と視点を活かし、等身大の悩みや気づきに共感できるコンテンツをお届けします。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません