合唱の歌い方 他との違い

「合唱」と「その他」の歌い方の違いが気になる人へ。

この記事では、合唱の歌い方とソロや独唱、クラシック、ポップスなどとのいろいろ「違い」をやさしく紐解いていくよ。

合唱団で歌ったり、カラオケで歌ったり、音楽に興味がある中学生にも「なるほど」と思ってもらえるよう、ソプラノやアルト、テノール、バスといったパートごとの「高さ」や「響き」についての疑問に答えていこう。

さあ、「練習」や「演奏」をもっと楽しくする「発声」のヒント、合唱とソロの違い、指揮者の目線、そして「ブログ」らしく「勉強」「レッスン」「カラオケ」「ボーカル」「地声」「裏声」もまぜて紹介していくよ。

合唱と独唱の違いはどこにある?

合唱は合唱団でみんなと声をあわせる楽しさがあるよね。

一方、独唱(ソロ)は一人で自由に歌える魅力がある。

この二つは練習のしかたも発声も違って、声の出し方や響き方も変わるんだよね。

音の重なりが生むハーモニー

合唱では、ソプラノやアルト、テノール、バスのパートが重なって、音の重なりが美しいハーモニーになるよね。

ソロとは違って、一人の声じゃできない音楽の広がり。

周りの声とあわせて響かせる「演奏」は、まさに合唱ならではの魅力になるよ。

一人で歌う自由と合唱の制約

独唱だと、自分の言葉やフレーズ、リズムを自由に表現できる。

でも合唱は、指揮者の指示にあわせて、パートごとに全体の調和を守らなきゃいけない制約もあるんだ。

そこが難しくて、でもおもしろいところでもあるんだよ。

声量の出し方と響かせ方の差

一人で歌うときは、自分の声量でマイクなしでも響かせたいよね。

合唱では、自分の声を「周りにあてて」響かせる感じ。

発声と呼吸を工夫して、声楽の基本も意識しながら、響きをみんなと共有する。

そこが独唱との違いになるかもね。

緊張の種類と克服の仕方

独唱は、ステージで一人だから緊張もひとしお。

合唱は、万が一声が裏返っても「声楽やボイトレで鍛えている仲間が助けてくれる」安心感もあるよ。

とはいえ、みんなとあわせる責任もあるから、違った緊張がある。

「練習」や「レッスン」で克服できるよ。

パートごとの歌い方の特徴を知ろう

合唱団で歌うときは、パートによって役割がちがう。

ソプラノ、アルト、テノール、バス、それぞれの声が重なって音楽の建物を作っていく感じ。

ここを知ると「合唱って奥深いな」って思えるよ。

ソプラノは輝きと高音域の支え

ソプラノは高音を担当するパートで、まさに合唱の天井みたいな存在。

合唱曲やクラシックでは特にソプラノの響きが全体を明るくしてくれるんだ。

高音を出すためには発声や呼吸の工夫が必要で、ボイトレやレッスンでもよく勉強するよ。

初心者が無理に地声で高音を出すと喉を痛めるから、裏声もうまく使うのがコツになるんだ。

アルトは中音域で全体を包む役割

アルトはちょっと地味に見えるけど、実は合唱を支える大切な存在。

ソプラノとバスの間にあって、全体の音を温かく包み込む。

周りと声をあわせる力が必要で、ハーモニーを整える役目をしているんだ。

初心者には少し難しいけど、歌っていると「自分が合唱の真ん中にいる」感覚があってすごく楽しいパートなんだよね。

テノールはドラマチックな存在感

テノールは男性の高音パートで、合唱団の中でもドラマチックな存在だよね。

クラシックやオペラでソリストがテノールだと一気に華やぐのと同じで、合唱でもテノールが入ると全体がキラッと輝く。

発声は地声と裏声の切り替えがポイントで、リズム感やフレーズを意識して歌うとより存在感が増すんだよ。

バスは土台を築く低音の魅力

バスは低音で全体を支えるパート。

建物でいうと土台だね。

響きの深さがあると、合唱曲全体がぐっと安定するんだ。

練習では「声が下に落ちないように響きを上に保つ」ことが大事。

男声の魅力が発揮されるパートでもあり、女性からすると「かっこいい」と思える部分かもしれないよ。

低音はなかなか難しいから、バス担当は少し憧れの的になることもあるんだ。

正しい発声と呼吸の基本ルール

合唱でもソロでも、発声と呼吸は音楽の土台なんだよ。

間違ったやり方だと声がすぐに疲れたり、響きがこもったりする。

基本を知って練習すると、合唱でも一人でも声が安定して楽しく歌えるんだ。

腹式呼吸がなぜ合唱で必須なのか

歌うときに胸だけで呼吸すると、すぐに息切れしてフレーズが続かないんだよね。

合唱では長い演奏もあるから、腹式呼吸が必要になる。

お腹を風船のようにふくらませて吸い、少しずつ吐いて声を支える。

初心者は最初ちょっと大げさに練習すると感覚をつかみやすいよ。

ボイトレでも定番だから、声楽を学ぶ人にとっても外せないポイントになるんだ。

共鳴を意識した響かせ方

ただ大きな声を出しても合唱では響かない。

大事なのは「響き」だよね。

声を口の奥や頭の空間に当てるようにして共鳴させると、声量を無理に出さなくてもホール全体に広がるんだ。

合唱団の仲間と同じ方向に響きを飛ばすと、ハーモニーがきれいにまとまるよ。

オペラやクラシックのソリストも意識している基本テクニックなんだ。

口の開け方ひとつで変わる音の質

口を小さくして歌うと、声がこもって言葉も伝わりにくいんだ。

逆に口を大きく開けて歌うと、言葉もクリアに聞こえて音も前に出やすくなる。

注意したいのは、ただ開けるだけじゃなくて、顎をリラックスさせること。

合唱曲では歌詞の発音もそろえる必要があるから、周りと同じ口の形にそろえる練習も大切になるんだよ。

声を合わせるための発声ウォームアップ

いきなり本番を歌うと声が固くて合わないことが多い。

だから合唱では必ず発声練習をするよね。

ハミングで響きを感じたり、スケール練習で高さを確認したり。

初心者でもできるウォームアップを続けると、声が安定して音程感覚も育つ。

練習の前にちょっと声を出すだけで、全体の演奏がぐっとレベルアップするんだ。

学校合唱とプロ合唱団の歌い方の違い

同じ合唱でも、学校で歌う合唱とプロの合唱団の演奏はまったく違うんだよね。

練習の仕方や指揮者の求めるもの、声の響きや表現力、さらには「青春ノリ」まで差があるんだ。

ここを知ると面白いよ。

指導者の目指す完成度の違い

学校合唱では、音楽の先生や顧問が指揮者になることが多いよね。

目標はコンクールや学芸会で「クラスの力を出し切る」こと。

だから完成度よりも、クラス全員がまとまって歌う経験に価値があるんだ。

それに対してプロの合唱団は、声楽を専門に学んだ指揮者が、細かいフレーズや響きを徹底的に仕上げていく。

目指すゴールがぜんぜん違うんだよ。

練習時間と質のギャップ

学校の合唱は限られた時間で練習するから、「今日も体育館でちょっと合わせただけ」なんてことも多い。

部活や勉強との両立もあるしね。

でもプロ合唱団は、定期的に長時間のレッスンを重ねて、徹底的に声を作り上げていく。

ボイトレも必須だし、一人一人がソリスト並みの実力を持っていることもあるんだ。

舞台での姿勢と表現力の差

学校合唱は、元気よく立って歌うだけでも十分ステージ映えするよね。

でもプロの演奏会になると、姿勢、目線、動きの一つ一つまで計算されている。

クラシックの舞台では客席に声を届けるために体の軸を保ち、響きを前に飛ばす。

オペラや声楽経験のある人が多いから、歌声に厚みが出るんだ。

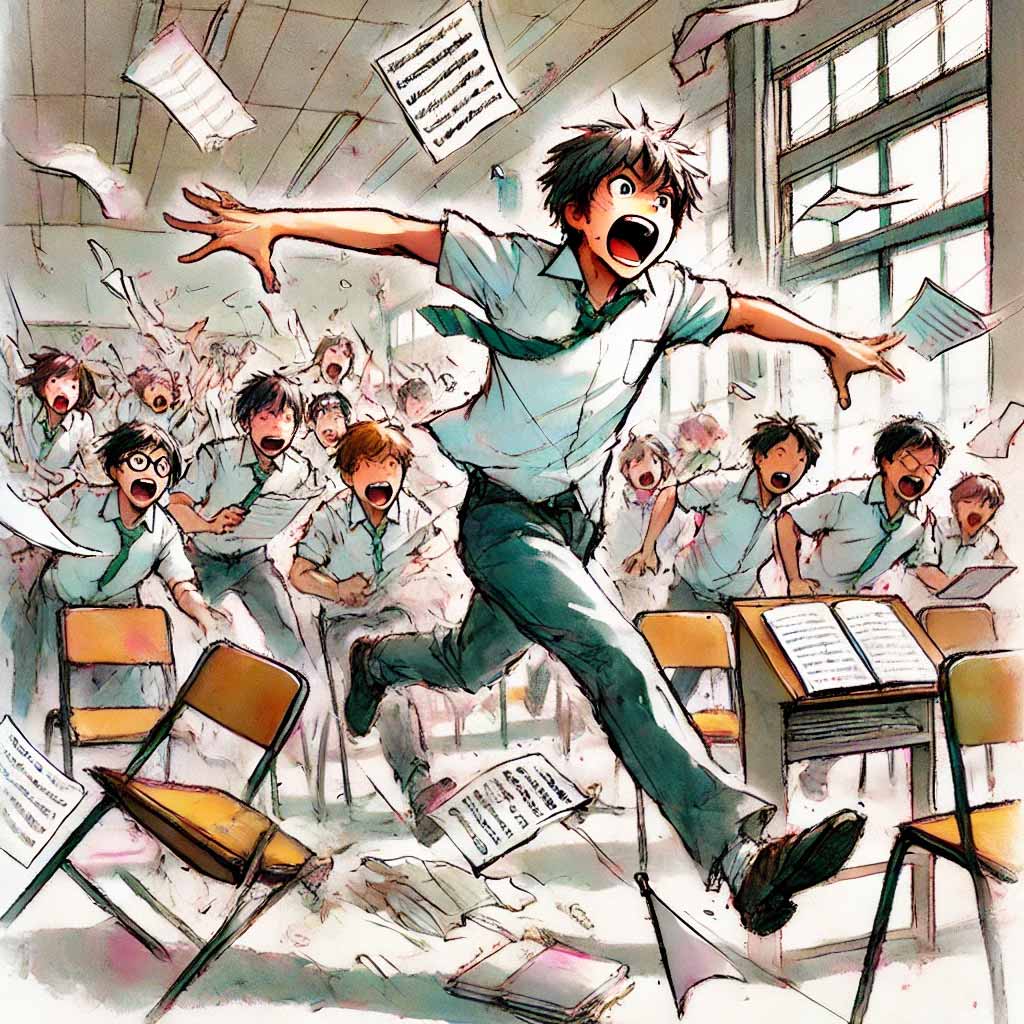

学校合唱ならではの「青春ノリ」

プロの合唱団にはないのが、この「青春ノリ」。

放課後に教室で集まって練習したり、クラスで声を合わせて達成感を味わったり。

たとえ音程がズレてても、笑いながら歌えるのは学校合唱ならではだよね。

青春の一ページになる経験は、お金を払っても買えない価値があると思うんだ。

曲のジャンルによる歌い方の違い

合唱って一口に言っても、クラシックやポップス、民謡、外国語の合唱曲などジャンルによって歌い方が変わるんだ。

発声の仕方やリズム感、表現の幅が違うから、勉強して知っておくとぐっと楽しくなるよ。

クラシック曲の丁寧な発声と縦の響き

クラシックの合唱曲は、声楽の基本がぎゅっと詰まっているんだよね。

フレーズを切らずに長くのばすために腹式呼吸が必要だし、縦に響きをそろえて音を重ねるのが大事になる。

マイクなしでもホールに届くように、声を共鳴させる訓練も欠かせない。

ソプラノやアルト、テノール、バスがピタッと合ったときのハーモニーは、聴いていて鳥肌ものだよ。

ポップス曲のリズム感と表現の自由さ

ポップスの合唱曲になると、クラシックとはまた違う魅力があるんだ。

リズムを意識して、軽やかに歌うことが求められるし、表情も少し自由にしていい。

カラオケやボーカルの感覚に近いから、中学生にも歌いやすいジャンルかもしれないね。

地声と裏声を切り替えて歌う場面も多く、自然に声の高さを調整しながら歌えるのが楽しいんだ。

外国語曲の発音とニュアンスの工夫

ラテン語や英語など、外国語の合唱曲は発音の仕方がポイントになる。

たとえばクラシックで歌うラテン語は、日本語とは全然ちがう母音の響きが必要になるんだよね。

言葉を正しく発音することで音楽のニュアンスも伝わるから、注意深く勉強して練習することが大切。

初心者には少し難しいけど、指揮者やレッスンで学ぶと表現の幅が広がるんだ。

民謡や合唱アレンジ曲の独特な味わい

民謡やアレンジ曲は、独特のリズムや言葉の響きがあるんだ。

クラシックみたいに響きをそろえるだけじゃなくて、その土地や文化の匂いを声で表現する。

バスがリズムを支え、アルトが厚みを加え、ソプラノが華やかさを出すなど、パートの役割も多彩になるよ。

合唱団で歌うときに「この曲はどう味付けするか?」って考えるのも楽しいポイントだよね。

実は知りたい:男子と女子で歌い方に違いはある?

合唱をやっていると、「男子と女子で歌い方って違うの?」って疑問を持つ人が多いよね。

声の高さや響き、声変わりの影響で差が出るんだ。

ここでは男女の歌い方の特徴を解説するよ。

声変わりを経た男子の課題と強み

男子は声変わりがあるから、中学生の時期はとくに歌いにくさを感じることが多いんだ。

昨日まで歌えていた高音が急に出なくなったり、地声が不安定になったりすることもあるよね。

でもその分、声が落ち着くと低音から高音まで幅広い音域を担当できるようになる。

バスやテノールで活躍できるのは男子ならではの強みになるんだ。

女子の声の明るさと表現の幅

女子は声変わりが少ない分、安定して歌えるのが特徴。

ソプラノやアルトで、明るくのびやかな響きを出せるのは大きな魅力だよね。

発声の勉強を続けると、裏声もきれいに使い分けられるようになって、クラシックからポップスまで幅広く対応できる。

女子ならではの透明感ある声は、合唱団全体をパッと華やかにする力を持っているんだ。

混声合唱で生まれる性別バランスの面白さ

男子と女子が一緒に歌う混声合唱は、性別の違いがそのままハーモニーの面白さになるんだ。

高音のソプラノと低音のバス、真ん中を支えるアルトとテノール。

まるで積み木みたいに積み重なって、合唱曲の音楽が完成する。

性別の違いがあるからこそ、ハーモニーの広がりが出るんだよね。

男声合唱・女声合唱それぞれの魅力

男声合唱は低音の響きが厚くて迫力があるし、女声合唱は高音がきらめいて透明感がすごい。

それぞれにしか出せない魅力があって、聴いているだけでも楽しいんだ。

学校ではなかなか体験できないけど、プロの合唱団の演奏を聴くとその違いに驚くよ。

初心者でも「自分はどっちの声に近いかな?」って考えてみると合唱の見方が変わるんだ。

実は知りたい:上手い人と下手な人の歌い方の差

合唱をやっていると「この人うまいな」「ちょっと下手かも」って差を感じることがあるよね。

その違いはセンスや才能だけじゃなくて、練習方法や発声の工夫にあるんだ。

ポイントを見ていこう。

音程感覚の違いが如実に出る

歌が上手い人は、音程を正確に取る耳が育っている。

周りの声に合わせる力もあるんだよね。

逆に下手に聞こえる人は、音が少し外れていたり、合唱曲の高さに対応できなかったりする。

音程感覚は練習すれば改善できるから、初心者でも毎日のレッスンで伸ばせる部分なんだ。

呼吸の安定が歌の安定を決める

上手い人は腹式呼吸がしっかり身についていて、長いフレーズも楽に歌える。

下手に聞こえるのは息が足りなくなって途中で音が揺れてしまうとき。

合唱団での演奏では特に息を長くコントロールする力が大切になる。

ボイトレや発声練習で鍛えれば誰でも改善できるよ。

声の響きにある「抜け感」と「こもり」

響きのある声は、それだけで聴いている人を惹きつけるよね。

上手い人の声はスッと前に抜けて、ホールの後ろまで届く感じがある。

逆に下手な人は声がこもってしまい、周りに埋もれることが多い。

響きは口の開け方や共鳴の工夫で大きく変わるから、意識して練習するとよくなるんだ。

表情と感情の乗せ方の差

歌は声だけじゃなくて表情でも伝わるんだよ。

上手い人は歌詞の意味を理解して感情を込めるから、聴く人に届く。

下手に聞こえるのは、ただ音を追いかけているだけで気持ちが乗っていないとき。

合唱でも一人一人が感情を込めることで全体の演奏が輝くんだ。

ここは勉強や練習で身につけられる部分だよね。

まとめ

どうだったかな?

音楽の楽しみは、完璧な演奏だけじゃない。

練習を積んで仲間と声を合わせる経験そのものが青春になるんだ。

もし疑問があればボイトレやレッスンを受けて勉強してみるのもいいし、カラオケで発声を試してみるのも方法のひとつ。

大切なのは声を出すことを楽しむ気持ち。

合唱の歌い方を知れば、もっと自由に音楽と向き合えるようになるよ。

※くわしくは「合唱コンクールで勝てる曲と練習のしかた!」

プロフィール

1部上場の大手教育出版企業で、30年間にわたり小学生から高校生向けの情報誌の編集長を務めてきました。テキスト、イラストも自分で制作しています。

このサイトでは、思春期まっただ中の中学生たちに寄り添い、応援する記事を発信していきます。

経験と視点を活かし、等身大の悩みや気づきに共感できるコンテンツをお届けします。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません