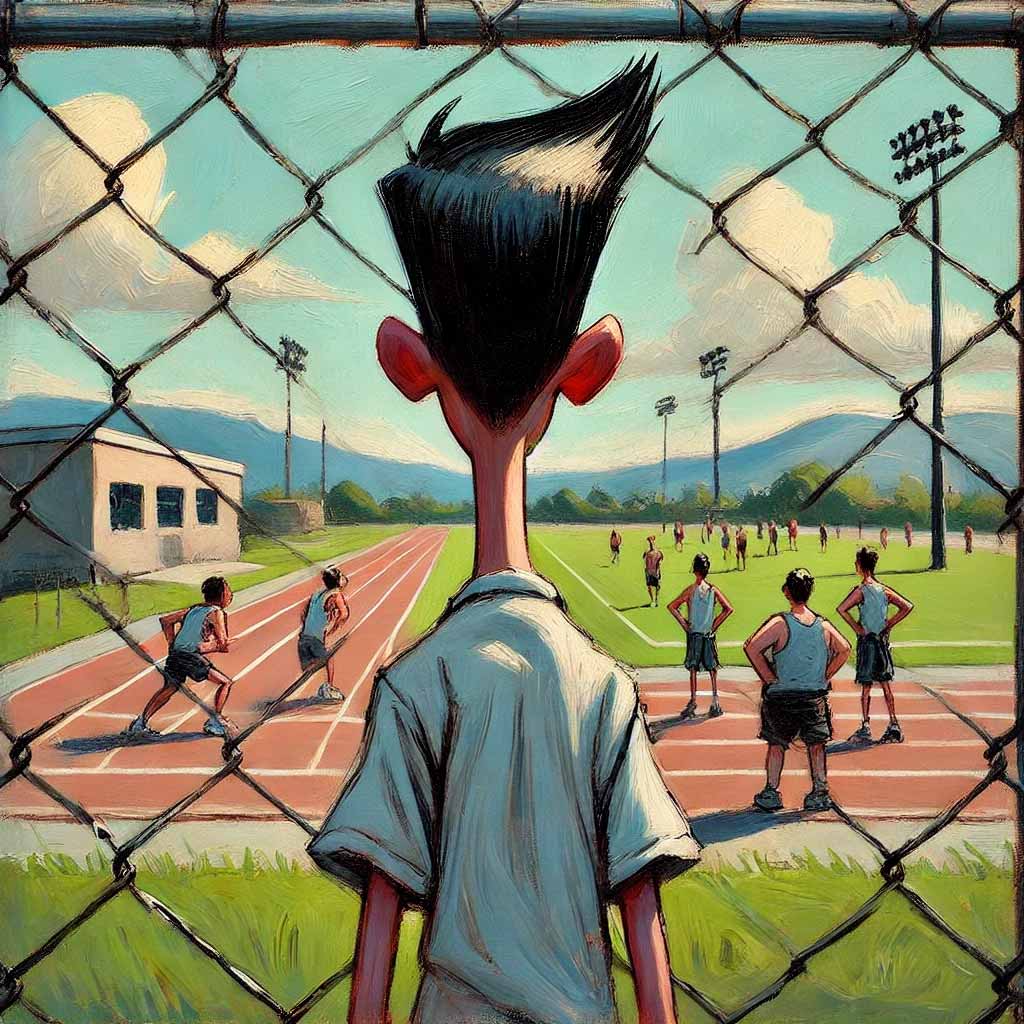

中学生のころって「運動できるかどうか」が、自分のレベルや自信に直結しがちだよね。

体育の時間にうまくできないと、友達の目が気になったり、「自分って運動音痴なのかな」と落ち込んだりすることもあるはず。

でも、運動音痴の理由って思っているより単純じゃないし、改善の方法もちゃんとあるんだ。

少しずつ身体の動作やバランスを整えていけば、運動能力は自然と向上するし、苦手意識もふっと軽くなることがあるよ。

このページでは、運動音痴の原因や克服の方法、実践しやすいトレーニング、学校体育での立ち回りまで、具体的に解説していくね。

「自分も変われるかも」と思える内容にしてあるから、安心して読んでほしいな。

そもそも「運動音痴」って何者?

運動音痴って言われると、なんだか自分の運動神経が全部ダメみたいに感じてしまうよね。

でも本当は「能力が低い」わけじゃなくて、脳の情報処理や身体の動きのつながりがちょっと苦手なだけということもあるんだ。

スポーツが得意な友達と比べて落ち込む必要はなくて、原因を知れば改善の方法もハッキリしてくるよ。

動きの基礎を整えれば、レベルは必ず上がるし、イメージトレーニングや継続した練習で身体はちゃんと応えてくれるものだよ。

運動音痴の正体は“センス”ではなく情報処理のズレ

運動音痴と言うと、「センスがない」みたいに思われがちだけど、実は脳が情報を処理するスピードや順番がちょっとだけズレているだけということが多いんだ。

ボールの動きや相手の動作を読み取る能力、つまり空間認知やコーディネーションの機能がうまく働かないと、動作のタイミングが合わなくて苦手に見えてしまうよね。

これは練習やイメージを積み重ねれば改善するし、向上する可能性は十分あるよ。

「自分は運動神経がないんだろう」と決めつける必要なんて全然ないよ。

できない理由は“ひとつ”じゃないことが多い

運動が苦手な理由は、筋肉不足、体力低下、姿勢の乱れ、経験不足、恥ずかしさなど、複数の原因が重なっていることが多い。

たとえばボール競技ができない子でも、原因は「投げ方が分からない」のか「タイミングが取れない」のか「そもそも操作の経験が少ない」のかで対応が違うよね。

原因を一つだけに決めつけず、身体の動作全体や経験値、バランス感覚などを広く見ると改善の糸口が見つかりやすくなるよ。

ひとつひとつ見直していけば、大きな克服につながるんじゃないかな。

得意な子と比較してしまう脳のクセ

体育やスポーツって、どうしても周りと比べてしまいやすい。

特にサッカーや球技の授業では、動きが速い子や得意な子が目立つから、つい「自分はレベルが低い」と落ち込んでしまうんだろう。

でも、得意な子は小さいころから遊びや体験で運動の感覚を積み重ねているだけというケースも多いよ。

比較して焦るより、自分のペースで習得すればいいんだよね。

気にしすぎるほど動きはぎこちなくなるから、気楽にいこう。

「自分は運動できないキャラ」を名乗ってしまう罠

「運動音痴の自分」というイメージを自分で固定してしまうケースもあるんだ。

冗談のつもりで言ったひと言が、いつのまにかキャラとして定着してしまうと、改善しようという気力も下がってしまうかもね。

体育の時間で失敗するたびに“やっぱり自分はダメだ”と決めつけてしまうと、身体の動きにもブレーキがかかるんだ。

一度そのキャラを外してみると、意外とスムーズに動けるようになったりするよ。

自分で自分の可能性を狭めないで大丈夫ということもあるよね。

なぜ身体が言うことを聞かないのか?原因をほどく

運動が苦手だと「身体が自分の言うことを聞いてくれない」という感覚があるよね。

その理由は、単に筋肉が弱いとか体力が低下しているだけじゃなくて、動作の連動や姿勢、空間のイメージ、そして心理的なストレスまでいろんな要素が関係しているんだ。

体育の授業やスポーツの中でミスが続くと焦りや恥ずかしさが出て、さらに動きが固まるという悪循環になりやすいよ。

苦手を克服するには、まずこの“身体が思いどおりに動かない原因”を知っておくことが必要だよね。

ひとつずつ改善していけば、動作は確実に向上していくよ。

体幹が弱いと全部ブレる問題

体幹が弱いと、どんな動作でも身体がグラグラして安定しないんだよね。

サッカーでボールを蹴る時も、ダンスで姿勢を保つ時も、バランスが崩れると動きにムダが生まれてしまうの。

体幹は運動能力の基礎だから、ここが安定していないとトレーニングをしても成果が出づらいよ。

子どものころから体幹を鍛える習慣があまりなかった場合、体育の授業で動きがぎこちなく感じる理由にもなるよ。

でも体幹は短い時間の継続でも改善しやすいし、正しい姿勢を意識するだけでも変化が出てくるということもあるよね。

空間認知が追いつかないと動きが遅れる理由

運動が苦手な子の中には、ボールの軌道や相手の動作を瞬時に理解する“空間認知”がうまく働かないタイプもいるんだ。

これは頭の処理スピードというより、経験の積み重ねによって発達する部分だから、練習量が少ないとどうしても反応が遅れがちになるよね。

球技でミスが多い理由は、この空間認知と動作がズレることで、ボールが思った場所に来ないように感じたり、タイミングが合わなかったりするからなんだ。

でも、イメージトレーニングや簡単なコーディネーション遊びを増やすことで、少しずつ改善しやすいよ。

筋力不足より“連動不足”が深刻

運動が苦手な子の多くは「筋肉が弱いからできないんだ」と思い込みやすいんだけど、実は足りないのは筋力より“身体の連動”であることが多いんだよね。

たとえば走る動作は、腕の振り、姿勢、腰の位置、足の運びが全部バランスよくつながらないとスピードが出ない構造になっているよ。

つまり、部分的な筋力よりも、身体全体をどう協調させるかという操作のほうが重要なんだ。

これはコーチがよく教えるポイントでもあって、連動が改善すると運動能力の向上が一気に進むことが多いんだよ。

習得には少し時間が必要だけど、練習すれば確実に改善するから安心してね。

恥ずかしさがパフォーマンスをさらに落とす現象

体育の時間では、周りの友達の視線が気になりやすい。

この“恥ずかしさ”が身体の動きを固めてしまい、運動音痴をさらに強く見せてしまうことがあるんだ。

心理的なストレスがかかると筋肉が緊張し、身体の動作がいつもより重く感じたり、動きが遅れたりすることもあるよね。

特に球技やダンスのように人の目が集まりやすい場面では、この緊張が影響しやすいの。

でも「失敗しても大丈夫」という意識を持つだけで気持ちが軽くなって、動きが自然になることもよくあるよ。

意外とメンタルって大切。

まずは「運動の基礎3つ」をアップデートしよう

運動音痴を克服するには、いきなり難しいトレーニングをするより、まず“運動の基礎”を整えることが近道なんだ。

基礎というのは、体幹、可動域、呼吸の3つで、これが整っていないと運動能力はなかなか向上しない。

体育の授業で苦手意識が大きい人ほど、この基礎が抜けていることが多いから、最初にここを改善すると動作や姿勢の安定感がぐっと上がるよ。

ダンスでもサッカーでも球技でも同じで、基礎が整うと練習の質が変わってスムーズに習得できるようになるはず。

少しずつ、無理なく進めていこうね。

体幹をちょっとだけ鍛えるだけで世界が変わる話

体幹は身体のまんなかにある支えの部分で、ここが安定しているだけで運動中のバランスが全然違うんだよね。

体幹が弱いと、走る時に身体が左右にブレたり、サッカーのボールを蹴る時に軸足が不安定になったりして、動きにムダが出やすいんだ。

逆に、体幹がしっかりしてくると動作がスッと通るようになって、運動のレベルが一段上がるということもあるよ。

筋肉をガチガチにつける必要はなくて、短い時間の継続で十分に改善できるから安心してね。

スポーツコーチも「基礎の中の基礎」と言うくらい大事な部分だから、最初に取り組む価値は高いよ。

可動域を広げると運動の見え方が変わる

運動が苦手な子の中には、関節の可動域が狭くて動きが小さくなってしまうタイプも多いんだ。

たとえば肩まわりが固いとボールを投げる動きがうまく伸びなかったり、股関節が固いと走る時に足が思ったように前に出なかったりするよね。

可動域が広がると動作がスムーズになるだけじゃなく、身体のイメージが変わって“こう動けばいいんだ”と理解しやすくなることもあるよ。

ゆっくりしたストレッチを継続するだけでも改善しやすいから、毎日の習慣にしやすいのが魅力かな。

柔らかさは運動能力に直結する部分だから、基礎のひとつとしてしっかり向き合いたいよね。

呼吸が乱れると全部ミスる現象

運動が苦手な子は、動いている時の呼吸が浅くなったり止まってしまったりすることが多いんだ。

呼吸が乱れると筋肉が緊張して姿勢が崩れ、動作が雑になってミスが増えるんだよね。

体育の時間に焦ると、息が上がってしまって体力が急に低下するのはこのせい。

でも、ゆっくり息を吐くことを意識すると身体が落ち着いて、動きがなめらかになるよ。

スポーツ選手が呼吸を大切にするのは、身体の操作性が変わるからなんだよね。

呼吸を整えるだけなら今日からでも実践できるから、ぜひ意識してみてほしいな。

ゆっくり練習は“運動オンチ向け最強チート”

「運動が苦手だから速く動く練習をしないと」と思いがちだけど、実は逆で、ゆっくり練習したほうが効果は出やすいんだ。

ゆっくり動くことで、身体のどの部分がうまく動いていないか、姿勢がどう崩れているかを確認しやすくなるよ。

これはコーディネーショントレーニングでも基本で、動きを分解して理解することで運動能力がぐっと向上するんだよね。

焦って速く動く練習をするとミスが増えて、操作が雑になってしまうということもある。

ゆっくりから始めて、慣れてきたらスピードを上げる。

すると、身体の連動が自然と習得できるからオススメだよ。

苦手を克服するトレーニング法(超やさしい版)

運動音痴を改善したい時って、「難しいトレーニングをしなきゃいけないのかな」と思いがちだよね。

でも実際は、体育が苦手な人でも続けやすい“やさしい練習”のほうが成果が出やすかったりするんだ。

運動能力を上げるには、まず身体の動きと神経の連動を整えることが必要で、短い時間でも継続すればレベルは確実に上がるよ。

サッカーや球技のようなスポーツが苦手な人にも取り組みやすい内容にしているから、安心してチャレンジできると思うよ。

動作の操作を細かく分けて練習することで苦手を克服しやすくなるし、成功体験が増えると自信にもつながるんじゃないかな。

ジャンプのコツは「地面を押す」だけ

ジャンプが苦手な子は、「高く跳ばなきゃ」と意識しすぎて身体が固くなってしまうことが多い。

でも、本当のコツは“地面を押す”イメージで動くこと。

地面を強く押すと、その反動で自然と身体が浮き上がるから、筋肉をムリに使わなくても跳べるようになるよ。

体育の授業でもこの動作を意識するだけで、姿勢が安定して高さが出やすくなるんだ。

バランスが不安定な子どもでも、ゆっくり練習すれば跳び方が整っていくから焦らなくて大丈夫だよね。

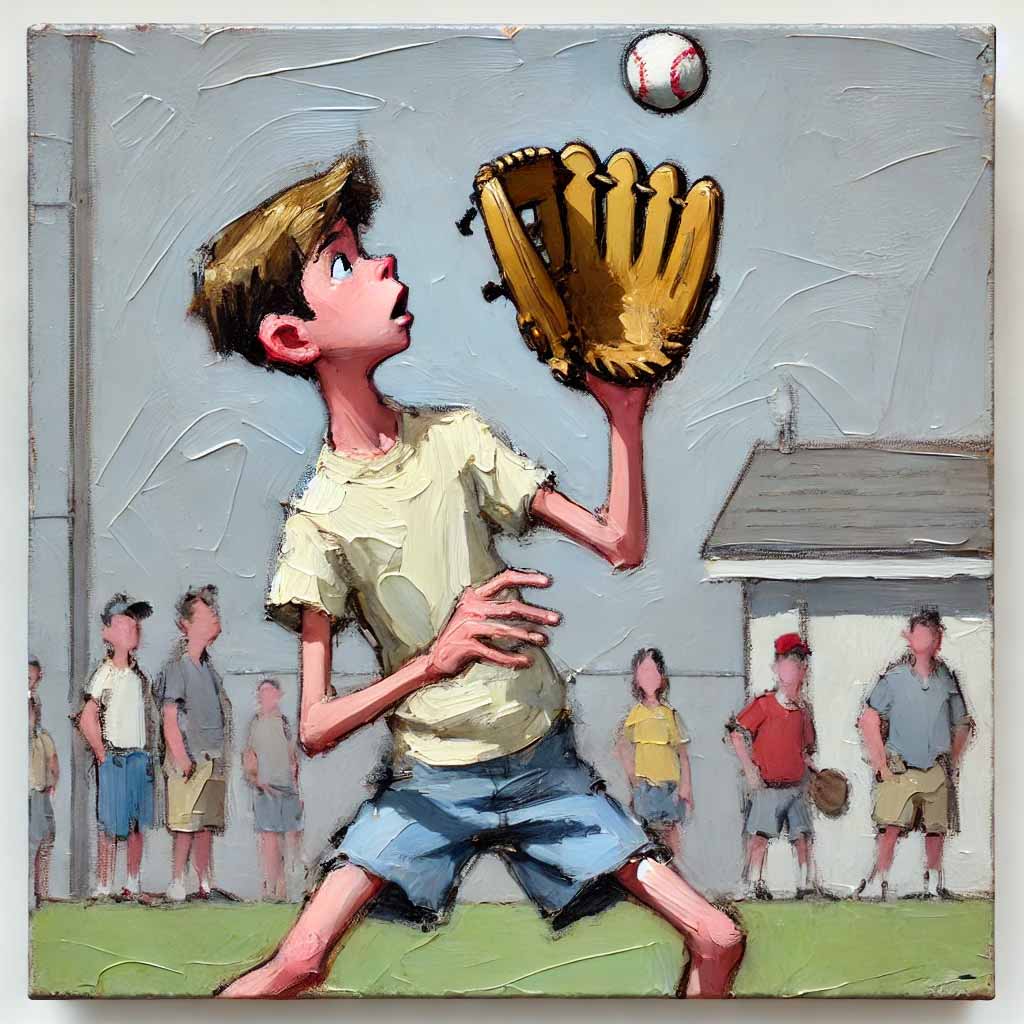

ボール競技が苦手な人のための“まずは当てる”練習

球技が苦手な子に共通するのが、「ボールに触る回数が少ない」という点なんだ。

サッカーでもバレーでも、ボールを使う動作に慣れていないと操作が難しく感じて当然だよね。

だから最初は、遠くへ投げるとか強く蹴るとかじゃなくて、“とにかく当てる”ことを目標にすると効果的。

たとえば壁当ての練習をすると、ボールの反発を感じながら操作を学べるから、自信がつきやすい。

これは人気の練習で、短時間で取り組めるから続けやすいというメリットもあるよ。

走りが遅いのは腕の振りと姿勢が原因説

走るのが苦手な子の多くは、腕の振りが小さかったり姿勢が前に倒れすぎていたりして、動きがうまくつながらないことが多いんだ。

走る時の腕は、ただ振るだけじゃなくて“身体を前に押し出す力”にもなるから、ここが弱いとスピードが出にくいよね。

さらに姿勢が崩れていると足の回転が悪くなって、体力も無駄に使ってしまうの。

だから、まずは腕を大きく後ろに引くことと、背すじを軽く伸ばすことを意識するだけで速度が変わることがある。

これだけで「走るのが楽になった」という子も多いんだよね。

短時間でできる“毎日ちょい練”メニュー

運動音痴を克服したい時に一番大事なのは、“継続できる練習”を選ぶこと。

長時間のトレーニングは挫折しやすいけれど、5分だけの練習なら毎日続くよね。

たとえば、軽い体幹トレーニング、ストレッチ、ゆっくりスクワット、軽いボール操作など、どれも短い時間で身体の基礎を改善できるんだ。

これを毎日少しずつ積み重ねるだけで、運動能力がじわじわ向上していくということもあるよ。

大切なのは「苦手を克服するための時間を日々つくる」という習慣だから、無理なく始めていこうね。

学校体育で“コソっとできる”改善テク

体育の授業って、どうしても人の目が気になりやすいよね。

でも実は、周りにバレずにこっそり動きを改善できるテクニックがいくつもある。

運動音痴に見える理由は、姿勢やタイミング、連動のズレが大きいだけで、ちょっと意識を変えるだけで身体の動作は想像以上に変わっていくよ。

ボール競技やダンスのようにミスが目立ちやすい場面でも、こっそり使える工夫を知っていれば焦らなくて大丈夫。

友達やチームの中で“できない子”に見えないようにしつつ、自分のペースで練習を積み重ねられる方法を紹介するね。

友達に見られたくない時の立ち回り

体育で苦手な動きをすると、どうしても友達の視線が気になるよね。

そんな時は授業の冒頭で身体を少し温めておくだけで、動作がスムーズになってミスが減りやすくなるよ。

またグループに入る前にこっそり練習できる場所を見つけておくと、自信がついて焦りが減るというメリットもあるんだ。

無理に目立とうとしなくていいから、自分が落ち着ける立ち位置を作ることが大事だよね。

体育教師の指示が理解できない時の裏ワザ

先生の指示がちょっと難しくて「え、どう動けばいいの?」と混乱することってあるじゃん?

そんな時は、すぐに質問するよりも“得意そうな友達の動作を真似する”ほうが早く理解できることが多い。

運動は言葉よりイメージのほうが掴みやすいから、視覚情報のほうが操作を理解しやすいんだよね。

それでも分からない時は、授業の最後にこっそり先生に確認すればOK。

一度理解してしまえば、次からの動きがぐっと楽になるよ。

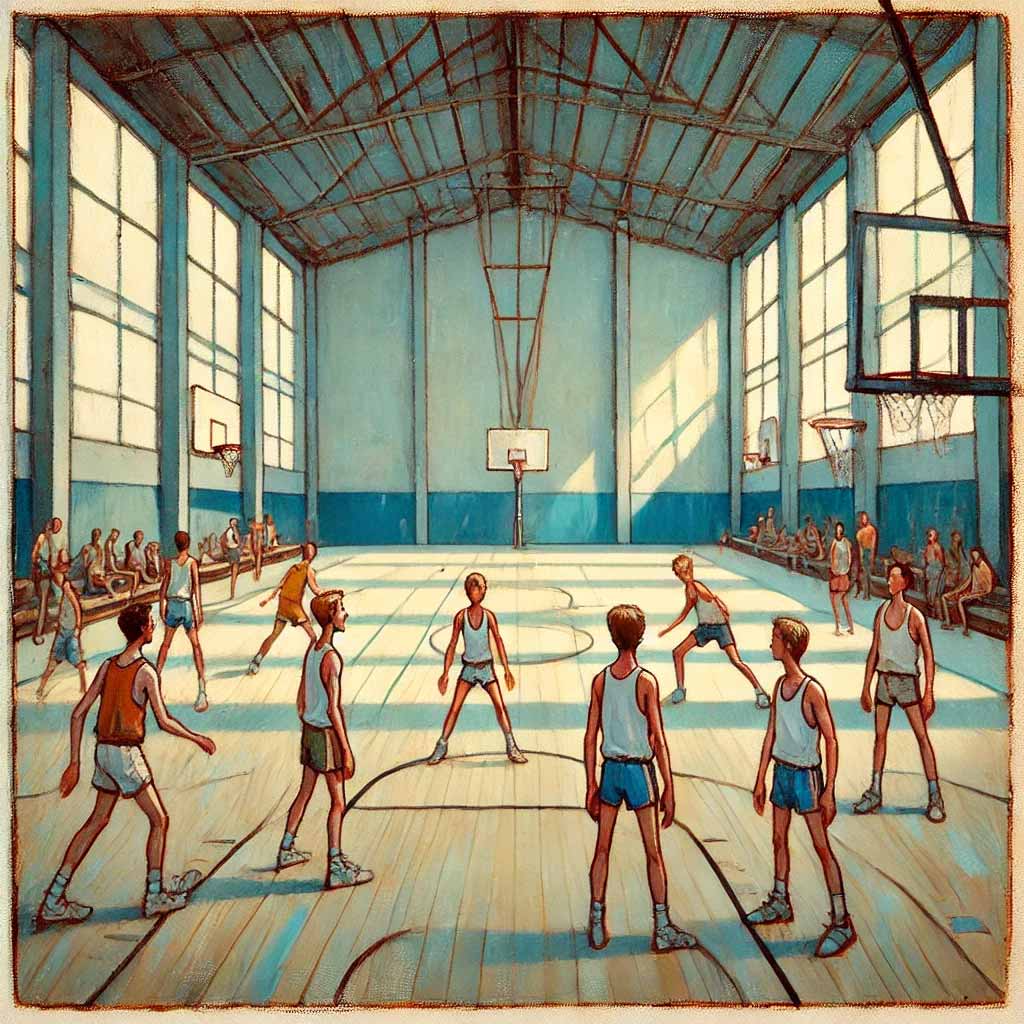

グループ競技で足を引っ張らないためのコツ

球技などのグループ競技は、どうしても“仲間に迷惑をかけたくない”という気持ちが強くなる。

そんな時は、まず自分の役割をシンプルにして“確実にできる動き”を増やすことが大切なんだ。

たとえばサッカーなら「パスを確実に返す位置に立つ」、バレーなら「とりあえずボールの下に入る」など、基本の動きを徹底するだけでチームの支えになれるよ。

苦手だからといって何もしないより、確実にひとつだけでも役割をこなせるほうが、チームの信頼も得やすいよね。

運動音痴でも“褒められるポジション”の見つけ方

どんなスポーツでも「目立つポジション」ばかりが大事なわけじゃないんだ。

実は、運動が苦手でも褒められやすい“サポート型”のポジションってけっこう多いんだよね。

たとえばサッカーのディフェンス、バスケのスクリーン、ダンスの後列でリズムを保つ役、どれもチームに欠かせない存在なんだ。

こういう場所は運動能力より“集中力”や“姿勢の安定”が評価されやすいから、苦手な子でも活躍しやすいよ。

自分ができる動きを伸ばすことで、体育の時間が少しずつ楽しくなるかもね。

運動音痴って遺伝?努力で変わる?

「運動音痴って生まれつきなの?」と気になる人も多いよね。

でも実際は、遺伝より“経験”や“環境”の影響のほうがずっと大きい。

小さいころからどれだけ遊んだか、どんな動作を体験してきたか、家庭で身体を動かす習慣があったかなどが、成長後の運動能力に強く関係するよ。

運動は神経のつながりで上達する部分が大きいから、努力で変えられる余地もしっかりあるんだ。

ここからは、誤解されやすい“遺伝”の話をわかりやすくほどいていくね。

遺伝よりも“経験値不足”の影響がデカい

運動能力は遺伝も関係するけれど、それ以上に“どれだけ身体を動かしてきたか”の経験値が大きく影響するんだ。

子どものころに遊びで身につく動作って、神経や筋肉の連動を育てる基礎になるよね。

経験が少ないと動作のイメージがつかみにくくて、運動音痴に見えやすい。

でも経験は後から積めるから、今からでも十分に向上できるよ。

遅いなんてことはないんだよね。

家庭の運動習慣が大きく関わってくる理由

家庭でも外遊びが多かったり、スポーツに触れる機会が多いほど、子どもは自然と運動に慣れていくよね。

逆に家の中で過ごす時間が多いと、身体の使い方を学ぶチャンスが減って、運動音痴に見えやすくなるということもあるよ。

これは両親の運動能力とは関係なく、日常生活の中でどれだけ身体を動かしたかが大きく影響するからなんだ。

だから「うちは運動苦手家系だから…」と落ち込む必要はまったくないよ。

得意になるタイミングは人によって全然違う

運動って、上達するタイミングが人によって大きく違うんだ。

小学校で苦手だった子が中学生になって突然走るのが速くなることもあるし、ダンスが急にうまくなることもあるよね。

身体の発達段階や神経の成長スピードには個人差があって、それが運動能力に反映されるんだ。

だから「今できない=一生できない」というわけじゃないんだよ。

余裕をもって見守ってあげたいところだよね。

大人になってから急に上手くなる人の共通点

実は大人になって突然運動が得意になる人ってけっこういるんだ。

その共通点は“基礎の見直し”と“正しい動きの理解”。

子どものころより落ち着いて動作を理解できるようになって、身体の操作がスムーズになるんだよね。

意識的に練習すると神経の連動も改善しやすくて、短期間で劇的に変わる人もいるよ。

つまり、苦手はずっと続かないという希望そのものだね。

部活に入りたいけど運動音痴でも大丈夫?

「運動苦手だけど、運動系の部活に入りたい…でも迷惑かな?」と不安になる子、多いよね。

でも実は、運動が得意じゃなくても安心して入れる部活動はたくさんあるんだ。

大切なのは、競技そのものより“環境”と“雰囲気”なんだよね。

初心者でも受け入れてくれるチームかどうか、仲間がどんな空気なのかで楽しさは大きく変わるよ。

さらに、運動が苦手でも役割を持てる“裏ポジション”も多くて、そこからチームに貢献できるケースもたくさんあるんだ。

ここでは、運動音痴でも安心して活動できるポイントを紹介するね。

初心者歓迎の部活と地獄の部活の違い

部活って、同じ運動系でも“初心者に優しい部”と“経験者前提のガチ部”があるんだよね。

初心者歓迎の部活は、基礎から丁寧に教えてくれたり、レベルに合わせて練習を用意してくれるよ。

逆にガチ勢が多い部活は、スピード感が速くて“何をしていいか分からない”まま練習が進むこともあるんだ。

だから選ぶときは、体験入部で雰囲気を見て「初心者が多いか」「先生や先輩が優しいか」をチェックするのが大事。

環境が合えば、運動音痴でも全然やっていけるよ。

運動苦手でも神活躍できる“裏ポジション”

どんな競技でも、“裏ポジション”って必ず存在するんだよね。

これは先ほども言ったけど、サッカーならディフェンスのカバー役、バスケならスクリーンやパス回し、バレーならレシーブ待機のポジションなど。

これらは動きはシンプルだけどチームの勝敗を左右する大事な役目。

運動が苦手でも、判断力や集中力が強い子は裏ポジションで評価されやすいよ。

こういう場所で成功体験を積むと、「私でも活躍できるんだ」と自信が出てくるんじゃないかな。

チームに馴染むコミュ力のほうが重要説

意外かもしれないけど、部活で長く続けられるかどうかは運動能力より“人間関係”のほうが大事。

チームの空気を乱さないように動けたり、先輩や友達と協力できたりする子は、それだけで部活の戦力になるんだよね。

スポーツって実は“コミュニケーション競技”の一面もあるから、仲間とつながれる子は重宝されやすい。

運動が苦手でも、雰囲気に馴染めたら成長スピードも上がりやすいんじゃないかな。

運動できなくても先輩から好かれる立ち回り

運動が苦手でも、先輩にかわいがられる子には共通点があるんだ。

それは「素直」「礼儀正しい」「前向きに頑張る」の3つ。

先輩からすると、能力より態度のほうが印象に残りやすいんだよね。

苦手でも一生懸命だと、自然と応援したくなるし、アドバイスももらいやすくなるよ。

こういう立ち回りができる子は、部活でも学校生活でも強い味方を作りやすいんだ。

実は「運動音痴でも大丈夫な競技」あるよ

「運動音痴だけど、できるスポーツってあるの?」と気になる子も多いよね。

でも実際は、動きがシンプルだったり、スタミナより集中力が大事だったり、器用さがそこまで必要なかったりして、運動が苦手でも安心して挑戦できる競技はけっこう多いんだ。

逆に、“本気で不向き”な競技もあるから、自分のタイプを知って選ぶのがいちばんの近道だよ。

「運動できない=スポーツができない」では全然ないから、自分に合う種目を探してみてね。

ここでは、運動音痴でも挑戦しやすい競技をわかりやすく紹介するよ。

動きがシンプルで“成功体験”を作りやすい競技

動きが複雑だと、どうしても操作が難しく感じてしまうよね。

でも、ウォーキング、卓球のラリー、バドミントンのゆるい打ち合いなどは動作がシンプルだから、運動音痴でも成功体験を積み重ねやすいんだ。

動きが単純だと身体のイメージがつかみやすくて、コーディネーションの練習にもなるよ。

特に卓球は反応が少しずつ良くなる感覚がつかみやすいから、苦手克服にはうってつけの競技なんだよね。

スタミナより集中力がモノを言う競技

運動が苦手な子は「体力がないからムリ」と思いがちだけど、実は体力より“集中力”が大切なスポーツも多いんだ。

弓道、アーチェリー、ボウリングなどは持久力より動作の正確さが求められるタイプの競技だよね。

動作がゆっくりしている分、焦らず取り組めるし、練習すれば誰でも上達しやすいのが魅力なんだ。

運動音痴に見える子でも、こういう競技ではすぐに才能が発揮されることがあるんだよ。

器用さがあまり必要ないスポーツ

「不器用だからスポーツは全部苦手…」と思ってしまうこともあるよね。

でも、水泳やランニングのようなリズム運動は、器用さより動作の反復が大切だから、運動音痴でも取り組みやすいんだ。

水泳は浮く感覚さえつかめればスムーズに習得できることが多いし、ランニングは動作がシンプルで習得しやすいよ。

こういうスポーツは、姿勢の安定やバランス感覚を育てる基礎にもなるから、苦手克服にもつながりやすいというメリットがあるんだよね。

逆に“ガチで不向き”な競技も正直ある

どんなに努力しても“相性が悪い”スポーツってあるんだよね。

たとえば、激しい瞬発力が必要なバスケの速攻、超高速で動く卓球の大会レベル、複雑なリズムと可動域が求められる新体操などは、運動音痴の子にとってはハードルが高く感じるかも。

もちろん頑張れば上達するけれど、最初はもう少し簡単な競技を選んだほうが成功体験が増えて自信がつくよ。

向き不向きを知るのは、自分を責めないための大切なステップなんだよね。

まとめ

運動音痴って、決して“生まれつきの才能がない”という意味じゃないんだ。

身体の連動が弱かったり、経験が少なかったり、体育が恥ずかしくて緊張してしまったりと、いろんな理由が重なって「できないように見えているだけ」のことが本当に多いよ。

運動音痴は“変えられる性質”だから、あせらず少しずつ改善していけばいいよ。

自分のペースで続けていけば、きっと「前より動けるじゃん」という瞬間が来るはずだよ。

コメント