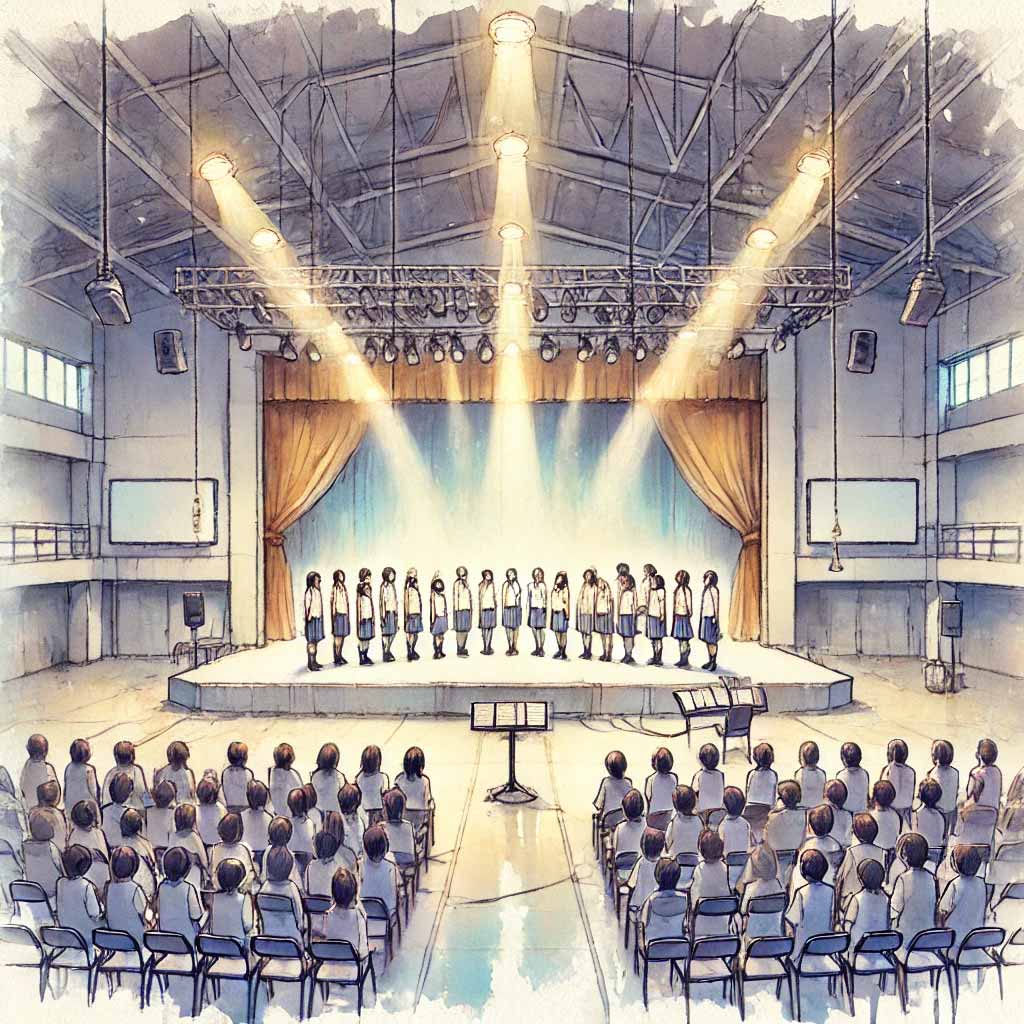

合唱コン 緊張しない方法 緊張しない5つのおまじない

合唱コンで緊張しない方法① 緊張を消さず「味方」にする

合唱コンで緊張しない方法② 練習で“本番っぽさ”に慣れておく

合唱コンで緊張しない方法③ 直前は「呼吸・体・意識」を整える

合唱コンクールの日、ステージに立つ瞬間ってイヤでもドキドキするよね。

だけど、緊張を完全ゼロにはできないとしても、うまく“共存”してパフォーマンスを伸ばすことはできる。

この記事では、練習期から本番直前、舞台上での工夫、さらには終演後の振り返りまで、全部ひっくるめて「合唱で緊張を味方にする方法」を伝えるよ。

キミのそばにはいつも「緊張」ってやつがいるけど、それを“敵”じゃなく“相棒”に変える術を会得しよう。

緊張しない5つのおまじない

いちばんの緊張をしないコツは、もちろん、本番までのキミたちの練習の積み上げで得た自信だけど、最後の最後におまじないに頼るのもいい。

ここまで頑張った自分におまじないでダメ押ししておこう!

左手の親指に小さな丸を描くおまじない

ステージに上がる前に、左手の親指の腹に小さな丸を一つだけ描きます。

丸を見ながら、ゆっくり息を吸って「ここから落ち着いて歌える」と心の中でつぶやきます。

息を吐くときに、その丸を自分の体の中にすっと吸い込むイメージをします。

視線と呼吸がセットになると、ドキドキが少しずつおさまって、声も出しやすくなります。

誰にも気づかれない、こっそり使えるおまじないです。

歌う前のマイルールを決めるおまじない

本番の前に「背伸びをする→肩をストンと落とす→大きく息を一回はく」という動きを、毎回同じ順番でやります。

この一連の流れを、自分だけの“スタート合図”にしてしまうイメージです。

体が「いつもと同じパターンだ」と感じると、緊張よりも“いつもの練習モード”に切り替わりやすくなります。

時間も場所も選ばないので、教室でもステージの袖でも使いやすいルーティンです。

足の裏から根っこが伸びるイメージのおまじない

足を肩幅くらいに開いてまっすぐ立ち、足の裏から細い根っこがすうっと床の中に伸びていくイメージをします。

「床とつながっているから、私はここから動じない」と心の中で言い聞かせます。

ふらふらしやすい人も、足元がどっしり安定している感じが出て、声もブレにくくなります。

見た目にはただ普通に立っているだけなので、客席からもバレないおまじないです。

胸のまんなかを一回だけ軽く叩くするおまじない

歌い出す少し前に、右手の人さし指で胸のまんなかあたりを「コツン」と一回だけ軽くたたきます。

そのときに、心の中で「ここから集中スイッチオン」と決めておきます。

何度もたたかず、一回きりにすることで「この合図のあとは歌モード」というクセがついていきます。

緊張で頭が真っ白になりそうなときも、スイッチの合図で気持ちを歌に戻しやすくなります。

ポケットの中に“ごほうびメモ”を入れるおまじない

本番の二時間くらい前に、小さな紙に「終わったら○○を食べる」「終わったら○○を見る」など、自分へのごほうびを書きます。

その紙を四つ折りにしてポケットや筆箱に入れ、「歌い終わったらこれをかなえる」と心の中で約束します。

頭の中に「失敗したらどうしよう」ではなく「終わったあとの楽しみ」がふえるので、気持ちが少し軽くなります。

本番前にそっとポケットをさわるだけで、「大丈夫、終わったら楽しみが待ってる」と自分を落ち着かせることができます。

緊張するのってダメなことじゃない

緊張するのは、むしろ自然なことだよね。

「なんで自分だけ?」って思うかもしれないけど、合唱コンに出る人のほとんどがドキドキしてる。

だから、緊張そのものを敵にしても仕方ない。

まずは「緊張の構造」を知って、手なずける方向へマインドを変えていこう。

緊張=体の防衛反応。つまり“真剣スイッチ”

緊張って、体のセンサーが「今、重要な場面だぞ!」って警報を鳴らす反応なんだ。

心拍が速くなる、汗をかく、筋肉がちょっとこわばる、これ全部“防衛反応”なんだよ。

危険じゃないんだけど、体が準備モードに入ってしまってるだけ。

だから、緊張=失敗の前兆じゃなく、「本気出すよ」っていう体のスイッチって思えると気がラクになる。

「ヤバい…」って思うと余計ヤバくなる理由

「ヤバい、声出るかな…」「間違えたらどうしよう…」って思い始めると、脳は“警告モード”になるんだ。

そうすると注意力が散る、呼吸が浅くなる、筋肉が固くなる、音程が揺れる…という悪循環が始まる。

緊張がヤバいと感じるほど、緊張が強まるっていうパラドックス。

だから、最初に「ヤバいな」と感じた時点で、小さくブレーキをかける言葉を自分にかけよう。

緊張を消すより、“使う”って発想にチェンジ

緊張をゼロにしようとするのは、まるで心配性な親を無理やり黙らせるようなもんだ。

代わりに「この緊張、いいエネルギーとして使おう」って考えたほうが実は強い。

例えば、「このドキドキを合唱への集中力に変えよう」「今日はいつもより声が乗るはずだ」って前向きに受け止める。

“緊張を糧にする”という視点があれば、恐怖より味わいを感じられるかもね。

ドキドキの正体を知ると、ちょっと安心するんだ

「自分だけドキドキしてる」「どうしよう」って孤立感が強まると不安になる。

でも、ドキドキには名前があって、ちゃんとメカニズムがあると知ると、「ああ、これは体の仕様なんだな」って冷静になれる。

医学的な話だと、ストレス反応でアドレナリンが出て、交感神経が働くからこうなるっていう説明もある。

そういう事実を頭の片隅に入れておくの、案外心強いよ。

※くわしくは「合唱コンクールで勝てる曲と練習のしかた!」

練習のときから“本番モード”で慣れとこう

本番直前にいきなり緊張を制御しようとしても難しい。

だから、練習段階から“本番モード”を意識したトレーニングをするといい。

“本番脳”を先取りしておけば、本番のドキドキに強くなれるからね。

いきなり本番ぶっつけじゃ誰でも焦るよね

練習室と舞台は環境がまるで違う。

照明、広さ、響き、観客の視線、空気。

だから最初から本番と同じように通しでやるとビビる。

でも、少しずつ「慣れ」を入れていけば、環境の差に“驚き”を感じにくくなる。

教室でも「お客さんいるつもり」で歌うだけで違う

教室での練習時点で「誰か聴いてる」って気持ちを持って歌うだけで緊張耐性が育つ。

友だちを観客に見立てて聴いてもらうとか、椅子をちょっと離して“空席感”を作るとか。

そうするだけで、「歌ってる私」が他人視点に触れるから、当日の心構えとして効く。

“つられない耳”を育てるコツは他パートを聴く練習

合唱はハーモニーが命。

自分のパートだけでなく、他のパートの音を聴きながら歌う練習をすると、集中力も鍛えられて緊張時にフラつきにくくなる。

つられない耳=揺さぶられない意識を作る練習。

1人でもリハ気分で鏡の前で歌うとメンタル鍛えられる

鏡の前で自分の表情・姿勢を確認しつつ歌うだけでも、心の準備になる。

自分がステージに立っているイメージも湧きやすくなるし、自然と“舞台モード”が身体にしみ込む。

これだけで「見られてる感覚」がちょっとだけマシになる。

本番直前にできる“心ほぐしルーティン”

本番直前の数分は、実は「呼吸・体・意識」の三位一体で変わる瞬間。

ここで無理するより、優しく“ほぐす”方向を選ぼう。

ルーティン化しておけば、焦りに飲まれない。

ストレッチで「緊張を体の外」に追い出す

首、肩、腕、背中を軽く動かすストレッチは鉄板。

ガチガチ状態をほぐすと、緊張が身体から“逃げる”感覚がほんのり出る。

ただし痛いほど伸ばしすぎないこと。

曲中に筋肉痛になったら元も子もないから。

深呼吸をナメたら損。息で心をリセット

深く長い息を意識して吸って、ゆっくり吐く。

特に“吐く”に力を込めると副交感神経が働きやすくて落ち着きにつながる。

これやるだけで、バタバタしてた心が「今」に戻る感じがあるはず。

目線をどこに置くかで緊張度が変わるって知ってた?

観客を見ると緊張感が強まることがある。

代わりに少し上の壁、天井の梁、反射ガラス、側壁などを“ぼんやり目線”で使う。

舞台上で目線を固定しすぎないことで、気持ちが散らばりにくくなる。

「よし、いける」って自分に言ってあげるだけで強くなる

無理にポジティブなセリフを詰め込むより、自分が信じられる一言を持っておくのがいい。

“よし、いける!” “落ち着こう” “今ここに集中”など。

その一言を心の中で唱えるだけで、動揺が少し収まることもあるよ。

舞台の上で“あがらない自分”を演じるテク

本番が始まったら“もう始まってる”という意識で動くしかない。

だけど、観客に「緊張してない風」を見せる工夫はできる。

表面演技もある意味“舞台力”なんだ。

ちょっと背伸びして「できる自分」を演じる

背を少し伸ばすだけで印象が変わる。

背が伸びて呼吸が入りやすくなるのも、気持ちに余裕を生む。

“できる自分”の姿勢を演じることで、実際に気持ちも引きずられることがある。

失敗しても“顔に出さない”ほうがかっこいい

ミスした瞬間、顔に出したくなる衝動があるけど、そこをグッと抑える。

目を伏せる、表情を一瞬整える、呼吸で落ち着かせる。

観客には“動揺じゃないふり”を見せると、あなた自身も冷静になりやすいよ。

仲間と目を合わせるだけで落ち着くってマジ

同じステージの仲間と一瞬目が合うと、「一緒だ」って思えて安心感が出る。

合図を事前に決めておくと、目線一つで心がリンクすることがある。

その安心が緊張を和らげるんだ。

余裕ある人っぽく見せる“静かな動き方”

舞台で動くとき、大きく動いたり急に変えると揺らぎが目立つ。

ゆるやかな足さばき、呼吸とリンクした上半身の動き。

少しゆっくりめに動くと“ゆとり”感が出て、観客にも“落ち着き”が伝わるよ。

終わってからも次に活かす“反省のしかた”

終わった瞬間、ホッとしたり虚脱したりするけど、次につなげるためには“振り返り力”が大事。

ただ反省するだけじゃなく、「攻略の材料」にするんだ。

ミスしても「次うまくいくフラグ」に変えちゃえ

「ここ音が揺れた」→「次はどう直すか」って切り替える。

ミスを単なる負荷じゃなく、“次へのヒント”として扱う思考に変えていこう。

緊張の瞬間を思い出して“自分データ”を取る

「あのとき手が震えた」「あそこで呼吸が乱れた」「あのパートで焦った」など、記録しておく。

次回、似たシチュエーションで対処しやすくなる“自分の傾向表”になるよ。

仲間の反応を聞くと意外な気づきがある

自分では気づけなかった“動き・表情”を他人が見てたってこともあるよね。

仲間と話すことで、自分の印象とのギャップに気づくこともある。

“反省会”は落ち込む場じゃなく「攻略会」にしよう

落ち込んで終わると次へつながらない。

「じゃあ、次こうしよう」「この部分はこう改善できるかもね」で話を進めよう。

前向きな方向で未来を描く時間が大事だよ。

歌詞と仲良くなると緊張が減るってホント

歌詞をただ歌詞として扱うんじゃなく、“物語”として味わうと、心が曲に引っ張られて緊張意識が薄くなる。

歌詞との関係性を築くこと、これが密かな武器になるんだ。

歌詞の意味を知って“ストーリーの中の自分”になる

歌詞の内容を深く理解することで、自分を“役者”化できる。

「このフレーズはこういう思いだ」「この言葉には感情がある」って自分なりに解釈を持つ。

そうすると、歌詞に引っ張られて“緊張”より“表現”に気持ちが向きやすくなるよ。

感情をのせて歌うと、頭が“緊張モード”から抜ける

声を、意味と感情で“揺らす”と、機械的歌唱モードから離れられる。

感情を乗せた分、注意が“表現”側へ引っ張られ、緊張意識が後ろへ下がるんだ。

歌詞のキーワードをおまもりにすると安心する

曲中にカギになる言葉(キーワード)があるはず。

その言葉を“おまもり語”として、自分の中で強調しておく。

フレーズを歌うたびに、心にその言葉をそっと思い出すと安心感が湧くことも。

歌う前に歌詞を口ずさむだけで集中モードに切り替わる

本番前、歌詞を口で小さくつぶやく(小声でも可)。

音楽的には歌ではないけど、言葉を舌にのせる行為が集中のスイッチになる。

“言葉→音”の橋渡しを意識した準備動作。

緊張グセがある人の“クセ直しトレーニング”

緊張がクセになってるタイプには特別な“クセ直しメソッド”が効く。

日常から取り組むことで、本番で緊張を予防できる癖をつけよう。

緊張するのは性格じゃなく“習慣”かもしれない

「自分は緊張しやすい性格だ」と思うと逃げ場を失う。

でも、実際は「毎回こう反応しちゃう習慣」が緊張を呼んでることが多い。

習慣なら変えられる。

クセ直し訓練はその証拠になる。

緊張を感じたら「おっ来たな」って笑って迎える

緊張の前兆(呼吸浅い、手が冷える、心拍が上がるなど)を感じたら、「お、緊張さんいらっしゃい」って軽く受け入れてみる。

構えすぎない反応で、その後の揺れを弱めやすくなる。

普段から“人前で話すミニ練習”をしてみよう

合唱以外でもいい、授業で発言する、友だちにミニ発表する、歌以外の場で“見られる経験”を増やす訓練。

人前慣れしておくと、合唱本番の“視線刺激”に動揺しにくくなる。

成功体験をメモして、自信の貯金を増やそう

「うまく歌えた」瞬間、「緊張してもできた」経験をノートに書いておく。

“失敗”より“成功”の記録を貯めておくと、緊張に負けそうなとき自信の引き出しになる。

見てる人に“緊張してない感”を出す小ワザ

観客には「緊張させない演出」も一種のスキル。

見た目の印象で、あなた自身の気持ちも追認されることがあるから、表現力の一部として取り入れよう。

姿勢と立ち位置で「落ち着いてる人」っぽく見せる

背筋を伸ばす、肩を軽く引く、あごを少し上げる。

舞台に立つとき、最初の一瞬の姿で印象が決まることもある。

落ち着いた佇まいを演出するだけで、観客にも“頼れる”印象を与えられる。

出だしの一呼吸で“プロ感”が出る

歌い始め直前に軽く大きな一呼吸を入れる。

それだけで、観客側には「余裕を持って登場した」ように映る。

見た目と実際の呼吸、一致させると説得力が出る。

呼吸のリズムをそろえると全体の空気が変わる

曲のはじめのフレーズ、ブレスの取り方、持ってる息の量を仲間でそろえると“まとまり感”という安心感が観客に伝わる。

共同体感覚が場を支えるから、緊張しがちな空気が薄まりやすいよ。

「笑顔の角度」で場の緊張がふっとゆるむ

笑顔って無理すると逆効果だけど、少しだけ口角を上げるだけで印象が和らぐ。

表情筋を使うだけで、観客との心理的な距離が縮まるんだ。

場の緊張を“柔らかさ”で包める小さな武器。

まとめ

合唱コンで緊張しないことを目指すより、緊張と仲良くなることを目指したほうが現実的だし、力も発揮できる。

緊張は体の自然な反応だし、使えるエネルギーなんだ。

練習段階から“本番モード化”を意識し、本番直前に心と体をやさしくほぐし、舞台上で“強がりの余裕”を見せ、終わったら振り返って次に生かす。

歌詞と向き合うことも、クセ直し訓練も、観客への演出も、すべてが武器になる。

緊張は消すものじゃなく、味方にできるもの。

この方法を繰り返して使えば、ある日「あれ?あんまり緊張しなかったかも?」って日が来るはず。

その日まで、歌う君を応援してる。

※合わせて読みたい「合唱コンクールで勝てる曲と練習のしかた!」

プロフィール

1部上場の大手教育出版企業で、30年間にわたり小学生から高校生向けの情報誌の編集長を務めてきました。テキスト、イラストも自分で制作しています。

このサイトでは、思春期まっただ中の中学生と、その保護者や先生にも役立つ情報をお届けします。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません