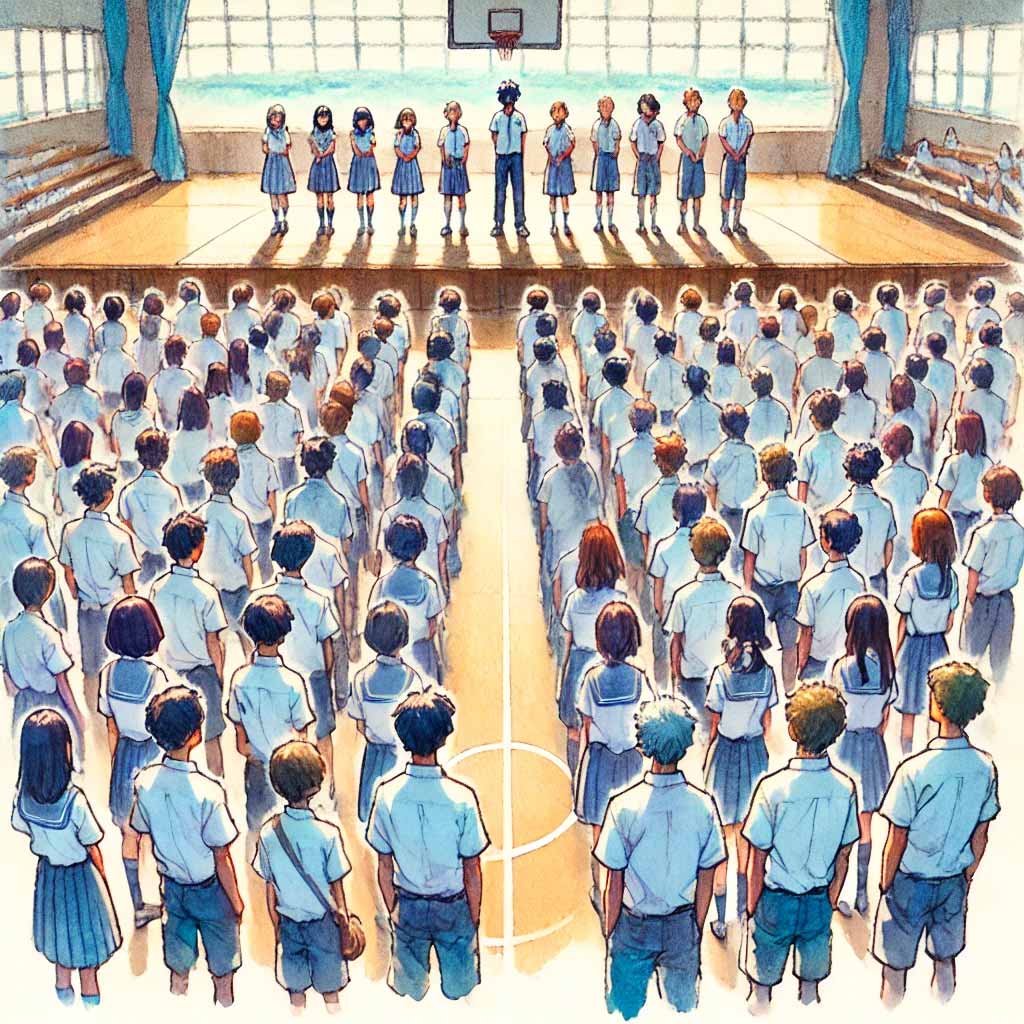

合唱 並び方 上手い人 下手な人の勝てる並び方

難しいフォーメーションを考える前に、まずはここだけ押さえよう。

・練習と本番で、並びは変えていい。

練習中はうまい人を後列に置くと、全体が育ちやすい。

本番ではうまい人を前列に出すと、合唱が一気に上手に聞こえる。・前列は「聞かせ役」、後列は「支え役」。

前列は声や表情が客席に届きやすい場所。

後列は音程やハーモニーを支える土台になる。・パートの境目と端には、安定している人を置く。

境目や一番端はつられやすく、合唱が崩れやすい。

音程に強い人を配置すると、全体がぐっと安定する。

・並びがそろうだけで、印象は確実によくなる。

立ち位置が整っている合唱は、それだけで「まとまっている」と見られやすい。

・迷ったら、うまい人・自信のある人を要所に置く。

中央、後列、端など、不安な場所には安心して歌える人を配置しよう。

この4つを組み合わせることで、合唱の響きは立体的になり、豊かなハーモニーが生まれる。

だから学校の合唱コンクールや合唱団の練習でも、一番スタンダードな編成として使われるんだよ。

場合によっては、男声が少ないときにSABにしたり、女声だけのSSAや男声だけのTTBBなどに変えることもある。

つまりSATBは、合唱の基本フォーマットであり、演奏を組み立てる出発点になるんだよ。

そして、合唱の基本中の基本といえば、SATB並び。

ソプラノとアルトを左側、テノールとバスを右側に置く方法。

この配置は合唱団でもっとも多く使われるオーダーで、指揮者も音部のバランスを取りやすいんだ。

前列に女声、後列に男声という並び順にすれば、見た目もきれいにそろうし、音楽的な解説もしやすい。

メリットはハーモニーが自然にまとまりやすいこと。

一方でデメリットもあって、前列の声が強すぎると後列の演奏が埋もれる可能性があるんだよね。

でもシンプルでわかりやすい並びだから、中学生の合唱コンクールでも安心して使える定番なんだ。

STBA/SA–TBの交差:男声でサンドしてバランス安定

もちろん、SATBだけが合唱の答えじゃないんだよね。

STBAとかSA–TBの交差並びは、男声を真ん中や両サイドに入れて“サンドイッチ”みたいにする方法。

こうするとソプラノやアルトの声が埋もれにくくて、全体のハーモニーが安定するよ。

とくにテノールが真ん中に入ると、音程の橋渡し役になって音楽がまとまりやすい。

逆にバスを中央寄せにすると、低音が真ん中から支えるから迫力が増すんだよ。

この配置は指揮者にとっても便利で、真ん中に男声がいることで音部ごとの響きが確認しやすい。

合唱コンクールで「うちの男声がちょっと弱い…」と悩む合唱団にもおすすめの配置なんだ。

半円・斜角・ブロック:会場の響きに合わせて音を飛ばす

また、まっすぐ並ぶだけが合唱じゃない。

半円にすると音が自然に前へ飛びやすくて、客席にまんべんなく届く。

斜角にすれば指揮者が全員を視認しやすくて、演奏の安心感もアップするんだ。

さらにブロック型、つまりパートごとに固めると、練習のときに音程が合わせやすい。

ただし声の混ざりが少なくなるデメリットもあるんだよな。

体育館や教室だと響きが死にやすいから、半円や斜角の方が有利ってこともある。

会場の性質を考えて、柔軟に並び順を変える工夫が勝敗を分けるんだよ。

段あり/段なしの列数と密度:人数と舞台で最適化する

合唱団の並びで意外と重要なのが段差。

ステージに段があると、後列のメンバーの顔や口が見えるから、表情や子音も客席に届きやすい。

段がない場合は密度を工夫するしかなくて、横幅を広げたり前後の間隔を詰めたりする必要があるよ。

列数を増やせば音が立体的になるけど、その分つられやすくなるリスクもあるよね。

逆に列数を減らせば安定するけど、迫力や厚みが減ってしまう。

だから「人数」「舞台の広さ」「曲の性格」を考えた配置こそが正解。

つまり、万能の並び順は存在せず、毎回オーダーメイドで決めるのが一番なんだ。

見た目と響きの両立:前後左右の配置で“勝てる”並び

合唱コンクールで点数を稼ぐには、響きだけじゃなく「見た目」も大事。

客席からの印象って、意外と審査に響いてくるんだ。

前列に誰を置くか、後列でどう支えるか、その配置ひとつで演奏の雰囲気もがらりと変わる。

ただの音楽じゃなく、ステージでの演奏だからこそ「見せ方」と「聴かせ方」を同時に考える必要があるんだよ。

勝てるクラスは、この二刀流をちゃんと意識してるよ。

前列=表情と子音、後列=推進力と支えを担当

前列の役割はとにかく見せること。

顔がはっきり見えるから、表情で曲の感情を伝えられるんだ。

さらに子音が前に出るから歌詞の聞き取りやすさもアップする。

一方で後列は低音や声量担当で、全体を押し出すエンジンのような存在。

この前後の役割分担を意識するだけで、合唱の響きも見た目も整うんだよ。

端とパート境界は“アンサンブル強者”を置くのが鉄則

合唱団の並びで一番崩れやすいのは、端っことパートの境界。

ここに不安定な人を置くと、全体がずるっと崩れるんだよね。

だから耳が良くて音程に強い人を配置すると、つられ防止になるし、周りも安心して歌える。

「境界の守護神」みたいな役割をつけるのが勝利の鍵なんだ。

声量が大きい人は後列・中央寄せが効く理由

声量が大きすぎる人を前列や端に置くと、客席ではその人しか聞こえなくなっちゃう。

でも後列の中央に入れると、音が混ざって自然な厚みになる。

まるでスピーカーの低音を真ん中から響かせる感じ。

これはバスやテノールに限らず、女声でも同じ効果があるんだよ。

つられ防止の「囲む」「挟む」配置テクニック

音程が不安定な人をどうするかは、合唱団あるあるの悩みだよね。

そんなときは安定要員で前後左右から囲んでしまうのが一番。

「挟み撃ち」配置にすると、不安定な人も自然と正しい音程に寄っていける。

これは練習でも本番でも効く便利ワザなんだ。

パート間の距離感:混ぜる?分ける?正解は“曲しだい”

合唱って、パートごとの距離感が超大事なんだよね。

ぎゅっと集めればまとまりやすいけど、声がこもるデメリットもある。

逆に広げれば響きは立体的になるけど、今度は音程がズレやすくなる。

だからこそ「曲の性格」「会場の響き」「人数」を見て調整するのが勝ちパターン。

同じ合唱団でも、曲ごとに並び順を変えるのは全然アリなんだ。

横30〜50cm・列間70〜90cmの目安と例外ルール

前後左右の間隔にはある程度の“黄金比”がある。

横は30〜50cm、列と列の間は70〜90cmくらいが基本だと言われてる。

でも体育館で響かないときは間隔を広げたり、逆に小ホールでは詰めたりと、例外はいくらでもある。

「マニュアル通り」にするより、耳で確認しながら距離を調整する柔軟さが大事なんだ。

斜め関係とアイコンタクトで“聴き合い”を作る

合唱で一番やっかいなのは“つられ”問題。

そこで効くのが斜め配置とアイコンタクトだよ。

パート内で真正面に立つよりも、少し斜めにするとお互いの声を拾いやすくなる。

さらに視線を送れるから、リズムや音程の修正も自然とできる。

結局、合唱は「聴き合い」が命なんだ。

ピアノ位置・指揮視認・反射板の活用で音像を整える

合唱団の音がまとまるかどうかは、意外とピアノと指揮者の位置に左右されるんだよね。

ピアノに近すぎると一部だけが強調されるし、遠すぎるとバラけやすい。

だから斜め位置や反射板を上手に使って、音を客席に飛ばす工夫が必要になる。

「耳」と「目」でつながる配置こそ、理想の並び順なんだ。

会場別チューニング:ホール/体育館/教室での微調整

ホールなら響きが豊かだから、多少距離を広めにとってもOK。

体育館は音が散ってしまうから、パートを固めて密度を上げるのが正解。

教室みたいな狭い場所なら、前後を詰めてバランスを優先したほうが聴きやすい。

会場に合わせたチューニングは、まさに合唱の必須スキルなんだ。

学年・人数別おすすめフォーメーション

クラスの人数や学年が違うだけで、合唱の響きってガラッと変わるんだ。

1年生と3年生では声の厚みも安定感も違う。

20人クラスと40人クラスでは“並び方の戦略”そのものが別物になる。

だからこそ、人数と学年に合わせた並びを知っておくと有利だよ。

少人数(20人以下)は「密集×三角配置」で響きを作る

声が薄くなりがちな少人数クラスでは、とにかく“密度”が命なんだ。

前後を詰めて三角形になるように並ぶと、音が混ざり合って自然に厚みが出る。

ホールでは響きが散らないように、半円ぎみに並ぶとさらに効果的なんだ。

少人数でも迫力のあるサウンドが出せるから、油断は禁物だよ。

中規模クラス(25〜35人)は「2列+半円」が万能

2列構成で半円を描くと、どのパートの声も前に届きやすくなる。

前列はソプラノとアルトを中心に置き、後列に男声を配置するのがコツだ。

音の層がしっかり作れて、体育館でも響きが安定する。

審査員にも聴き取りやすく、王道のバランス型配置になるんだ。

大人数(40人以上)は「3列段差+中央厚め」で安定

人数が多いと、どうしても後列の声が埋もれやすくなる。

だから段差を使って高さを出すのがポイントだ。

中央を厚めにすると“音の柱”が立って、迫力のある合唱になる。

見た目にもまとまりが出て、クラス全体の一体感も高まるんだ。

声変わり中の学年は「男女混合ブレンド配置」で統一感アップ

男子の声が安定しにくい時期は、女声と混ぜて配置するのがコツだ。

お互いの声が支え合って、全体がバランス良くまとまる。

無理に分けず、自然な混ざり方を意識すると響きがやわらぐ。

思春期の声変わりも、立派な“個性の一部”として生かせるんだよ。

指揮者・伴奏者との距離と角度を極める

合唱はチームプレーなんだ。

どんなに上手くても、指揮者や伴奏者との“距離感”がズレているだけで全体のリズムが乱れてしまう。

見た目よりも、この「連携距離」が響きに直結する。

ここを意識できるクラスは、音のまとまり方がまるで違うんだよ。

指揮者との角度は“ひし形配置”が最強

指揮者を中心に、左右に少し角度をつけてひし形に並ぶと全員が指揮を見やすくなる。

まっすぐの横一列より、視線が集まりやすくテンポのズレも起きにくい。

しかも見た目も立体的で、ステージ全体に動きが出るんだ。

ピアノのフタ向きと音の流れを意識する

ピアノのフタの開き方で音の方向が決まること、知ってた?

フタが開いている側が“音の出口”だから、合唱団はその反対側に立つのが基本。

音が直接飛び込む位置に立つと声がかき消されやすいから、少し斜めにずらすのがポイントだ。

中央基準でテンポを合わせる「視線の三角形」

指揮者・ピアノ・合唱団の中央、この三点を結ぶ「視線の三角形」がテンポ合わせの基準になる。

特に男子と女子で距離が違う場合、この三角形の意識がないと拍のズレが起こる。

全員が中央を軸にテンポをとることで、リズムがピタッと合うんだ。

体育館では指揮者の立ち位置を1歩前に

体育館は音が反射しにくいから、指揮者が一歩前に出るだけで聴こえ方が変わる。

その分、合唱団の列も半歩前進させて視線を合わせるといい。

ほんの数十センチの差で、テンポの合いやすさと安心感がまるで違ってくるんだ。

練習→本番で並びは変える:仕上げ期の“入れ替え”戦略

練習と本番で全く同じ並びじゃないとダメって思ってない?

実はそこが落とし穴なんだ。

育成期と仕上げ期で並びを変えると、全体の完成度が一気に跳ね上がることがある。

本番直前のメンバー配置は、ステージで映えるかどうかも含めて考えるのがポイント。

動線や入退場のしやすさだって、意外と得点に影響するよね。

育成期は上手い人を後列に置くメリット

練習初期は、上手い人をあえて後列に下げるのが効くんだよ。

そうすると前列にいる人も耳で支えてもらえて成長が早い。

いわば“後列からの先生役”。

後ろから音程とリズムを引っ張ってくれるから、全体の底上げになるんだ。

練習段階での配置は、本番の見た目より教育効果を優先したほうが伸びやすいよね。

直前は前列にブースターを配置

仕上げ期は逆にエースを前列に出して、勢いをつけるのが戦術。

ただし全員を強い人で固めちゃうと、後ろが頼りなく聞こえる。

だから“部分ブースター”くらいにとどめるのがコツ。

観客の第一印象は前列で決まるから、ここをどう演出するかで評価も変わるんだよな。

リハ録音でABテスト:並び再調整チェックリスト

どの並びが一番いいかは、耳で確認するしかない。

リハの録音を使ってABテスト(ふたつのやり方を比べてどっちが良いかを調べる方法)するのがオススメ。

「前列を変えた場合」「男声を真ん中に寄せた場合」など条件を変えて比較する。

データで確認すると意外な発見が出るんだよね。

勘だけで決めると外すこともあるから、冷静なチェックは必須。

入退場・整列動線は“迷わない”を最優先

どんなに響きが良い並びでも、本番で動きがグダグダだと印象が台無しになる。

入退場や整列がスムーズにいくように配置するのも作戦のひとつ。

練習の時点でルートを決めて、迷わないように体に覚え込ませること。

「安心感」って、歌声以外でもアピールになるんだよ。

トラブル別の並び処方箋:濁る・埋もれる・走るの救急箱

合唱の本番って、練習通りにいかないことも多いんだよね。

声が濁ったり、あるパートが埋もれたり、テンポが走ったり。

そんなときのために“並びで治す応急処置”を知っておくと安心。

実は配置をちょっといじるだけで、音程やバランスが改善することもある。

最後まであきらめずに調整するのが、勝てる合唱団の姿勢ってやつだ。

ソプラノが刺さる→アルトを斜め後方に“緩衝”配置

ソプラノの高音が鋭すぎて耳に突き刺さること、あるよね。

そんなときはアルトを斜め後ろに置いて、音を和らげるのが効果的。

声のクッション役になるから、全体の響きが丸くなるんだ。

高音のきらめきは残しつつ、聴きやすいハーモニーになるのがメリット。

男声が薄い→中央集中 or 後列センター厚めで補強

テノールやバスが少なくて低音がスカスカになるのは、合唱団あるある。

そんなときは男声を真ん中に集中させるか、後列センターに固めて響きを支える。

中央から低音を出すと、客席全体に均等に広がるんだ。

「縦の柱」を作るイメージで並べれば、男声不足の不安はグッと減るよ。

高音不安定→端の入れ替え&境界に安定要員

ソプラノやテノールが外れがちだと、全体が揺れるんだよな。

そんなときは端に置いていた人を入れ替えて、境界に安定要員を配置。

端は揺れやすいから、耳の強い人を置くと崩れにくくなる。

「安定の壁」をつくる感じで調整すると、びっくりするくらい音程が安定するんだ。

子音がぼやける→明瞭発音メンバーを前列に

歌詞が客席に届かないと、どれだけハーモニーがきれいでも評価は下がる。

そんなときは発音がはっきりしてる人を前列に並べる。

子音は前に置くほどクリアに飛ぶから、歌詞の輪郭がはっきりするんだよ。

「見せる顔」と「伝わる言葉」、両方を前列でアピールするのがポイントじゃない?

男子が少ない・1人しかいない問題の解き方

合唱コンクールでありがちな悩みが「男子が少ない」ってやつ。

テノールやバスが1人しかいないなんて状況も珍しくない。

でも工夫次第で全然戦えるんだよ。

声の配置や心理効果を考えれば、少人数でも厚みを出せる。

むしろ“希少価値”として目立たせる戦略だってあるんだ。

STB/SABへの再編と“影武者”配置の作り方

男声が少ないときは、パート編成そのものを見直すのもアリ。

STBやSABにして、ソプラノやアルトを下支えに回そう。

影武者的に女声を低音域に配置することで、合唱団のバランスが崩れにくくなる。

声質は違うけど、音程の支えがあるだけで全体の安定感はかなり増すんだよね。

男子を中央 or 前列に置く心理効果と聴こえ方

男子が1人しかいないと「浮く」んじゃないかって思うでしょ?

でも中央や前列に配置すると、むしろ存在感が引き立つ。

心理的にも観客は「少ないけど頑張ってる」って目で見てくれるんだよ。

真ん中から出る声は音像が広がりやすいから、聴き取りやすさもアップするんだ。

低音不足はピアノ左手+アルト下支えで補う

低音が弱いと響きが薄くなるけど、解決法はある。

ピアノ伴奏の左手をしっかり響かせて、アルトを低めに歌わせる。

すると実際のバスほどの迫力はなくても、耳にはしっかり低音が届くんだよね。

つまり“代替低音”をどう作るかが勝負なんだ。

衣装と立ち姿で“浮く”を防ぐ見せ方

人数が少ない男子って、それだけで目立つんだよな。

だからこそ衣装のサイズ感や立ち姿で違和感をなくすのが大切。

背筋を伸ばして堂々と立つだけでも、浮いて見えにくい。

視覚効果での補強って、合唱コンクールでは意外と大きい武器になるんだ。

響かない会場での“ズルい並び”:体育館・屋外・平土間

体育館とか屋外って、合唱団泣かせの場所なんだよな。

音が散るし、反射もないから、どれだけ練習しても本番で「響かない…」ってなる。

でも並び方を工夫すれば、かなり改善できるんだ。

壁を利用したり、声の柱を立てたり、ちょっとしたテクニックが武器になるんだよ。

“ズルい並び”って呼びたくなるくらい、効果は大きいんだ。

背面反射を作る:壁寄せ・半円・斜角で音を前に

体育館でよくあるのは背中がスカスカの状態。

これだと声が後ろに抜けて消えるんだよね。

壁際に寄って半円や斜角にすると、反射で音が客席に返ってくる。

人工的に“壁スピーカー”を作るイメージ。

屋外ならステージセットや建物を背に歌うのも有効なんだ。

声柱を立てる:中央密度を上げて縦を合わせる

響かない会場では、横に広げすぎると致命的。

だから中央にギュッと集めて、縦方向の響きを作るのがコツだ。

声柱を立てる感じで並ぶと、音がスッと客席に届く。

これは人数が少ない合唱団にも有効で、“密集戦術”の代表なんだよな。

マイク使用時の等距離原則と立ち位置のコツ

マイクを使う場合、立ち位置の差が音量差に直結するんだ。

近すぎる人だけ声が大きく拾われて、不均衡になる。

だからマイクから全員がほぼ等距離になるように並ぶのが原則。

角度を少しずつ調整して、左右差を消す工夫も必須。

「音響さん頼み」じゃなく、自分たちで作戦を立てるのがいいクラスだよ。

伴奏との距離と角度:ピアノ蓋と音の飛びを計算

ピアノとの距離感も甘く見ちゃダメ。

体育館では伴奏の音が散りやすいから、ピアノ蓋の向きと合唱団の角度を計算する必要がある。

右手の高音は前に、左手の低音は後方に広がる性質を利用して立ち位置を決める。

これを知ってるだけで、伴奏と歌声の一体感が全然違うんだよね。

写真・動画で“盛れる”並び:保護者席とカメラを意識

合唱コンクールって、演奏だけじゃなく写真や動画も記録に残るんだよな。

だから“映え”を意識した並びも大切になる。

せっかく頑張ったのに、カメラに顔が隠れて映らないとか悲しいじゃない?

保護者や先生が見る映像は、あとで思い出にもなる。

だからステージ映えを考えた配置は、得点以上に価値があるんだ。

身長ジグザグと“表情が見える”前列設計

背の順に並ぶだけだと、前列に埋もれる人が出てしまう。

だからジグザグに配置して、全員の顔が見えるように工夫する。

とくに前列は表情が伝わる場所だから、無表情の人より感情を出せる人を置いたほうが得。

写真に残ったときも“生き生き感”が全然違うんだよね。

指揮と顔が被らない三角配置で映える画づくり

よくあるのが、指揮者の手や頭で前列の顔が隠れてしまうパターン。

これ、写真で見ると残念なんだ。

だから三角形になるように列を調整して、指揮とメンバーの顔が重ならないようにする。

ちょっとした角度調整で、画のバランスが一気によくなるんだよな。

ソリスト・司会は一歩前ステップでメリハリ

ソロを歌う人や司会をする人は、思い切って一歩前に出る。

こうすると映像的にも“ここが見せ場だ!”ってメリハリがつくんだ。

舞台全体が単調に見えなくなるし、演奏のドラマ性も高まる。

スポットライトを浴びる演出って、意外と審査員の印象にも残るんだよね。

配信・録音の音量バランスとカメラの抜き位置

最近は配信や録音も当たり前になってきてる。

そのとき大事なのはカメラの抜き位置とマイクの拾い方。

真ん中だけ声が大きくなったり、端が見切れたりすると台無し。

だから録画チェックをして、バランスを整えてから本番に臨むのが理想。

「映像用の並び」も意識できれば、合唱団はさらに強くなるんだよ。

クラスの雰囲気を考えた並び方を工夫しよう

歌の実力だけじゃなくて、クラスメートの性格も並び順を考えるポイントになるんだ。

ちょっとした配置の工夫で、余計なトラブルを防いで練習の空気を明るく保てるよ。

遊び好きコンビは距離を置く

練習中にすぐふざけちゃうタイプの人を隣同士にすると、集中が切れてしまうんだ。

注意してからでは気まずい雰囲気になることもあるから、最初から配置で防いでおくのが得策。

これで練習の流れをスムーズに保てるよ。

仲が悪い人は距離をあける

合唱はチームワークが命。

仲があまり良くないメンバーをわざと近くに並べる必要はないよね。

小さなことで雰囲気が悪くなったら大変だから、あらかじめ離して配置しておこう。

トラブルメーカーのそばに頼れる人を置く

練習の集中を乱しそうな人の隣には、注意できたり落ち着かせられる“見張り役”を置くと安心。

ちょっとふざけやすい人や、すぐ衝突しそうな人の横に冷静なメンバーを置けば、空気をコントロールしやすくなるんだ。

まとめ

合唱の並びって、実は正解がひとつじゃないんだよな。

会場や曲、そしてメンバーの個性によって、最適解はどんどん変わる。

だからこそ配置を工夫すること自体が、合唱団の強みになるんだ。

練習から本番までの“並び探し”こそ、合唱コンを楽しむ醍醐味じゃない?

並びは“正解ひとつ”じゃない:会場×曲×メンバーで決める

「この並びが王道!」って言いたくなるけど、実際には状況次第。

ホールと体育館じゃ響きが全然違うし、曲調によっても理想は変わる。

だから固定観念に縛られず、その場に合った配置を考えることが大事なんだよね。

迷ったら録音・録画→耳とデータで判断する

感覚や勘だけで「これがいい」と決めるのは危険。

録音や録画を見返せば、実際に客席でどう聴こえるか、どう見えるかがハッキリわかる。

データを元に判断するのが、勝ちたい合唱団の必須スキルだよな。

端と境界に強者、中央に土台の低音という原則

細かい工夫はいろいろあるけど、基本の原則はシンプル。

端とパート境界には耳の良い人を置く。

中央には低音で土台を作る。

この“配置の黄金ルール”を守るだけで、合唱の安定感は一段と増すんだ。

本番動線と見た目の安心感までが“演奏”の一部

合唱って歌だけじゃなく、見せ方も込みで演奏なんだ。

入退場がスムーズかどうか、並んだときに安心感があるかどうか。

そういう部分まで含めて完成度を評価されるんだよね。

結局、並びは音楽とステージングをつなぐ“最後の魔法”なんだ。

※くわしくは「合唱コンクールで勝てる曲と練習のしかた!」

プロフィール

1部上場の大手教育出版企業で、30年間にわたり小学生から高校生向けの情報誌の編集長を務めてきました。テキスト、イラストも自分で制作しています。

このサイトでは、思春期まっただ中の中学生たちに寄り添い、応援する記事を発信していきます。

経験と視点を活かし、等身大の悩みや気づきに共感できるコンテンツをお届けします。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません