合唱コンの表紙絵はテーマ先行で考える!

- テーマを一言で決める。

- 見る相手を決める。

- 3秒で伝わる配置にする。

表紙は「テーマ先行」が勝ち筋。まず“伝えたい一言”を決めよう

合唱コンサートの顔となる表紙は、まずテーマからスタートするのが正攻法。

どんな想いを、余すことなく伝えたいのか、一言でズバッと決めると話が先に進むんだ。

みんなの気持ちが伝わるメッセージを一言で形にしよう。

スローガン→キービジュアル化:愛=ハート、平和=鳩、絆=手と手

例えば「愛」ならハート、「平和」なら鳩、「絆」なら手と手をつなぐモチーフにする、っていうのは黄金パターンだよね。

合唱も学校の雰囲気も、“表紙”というイラストを通して一目で伝わるようになるよ。

人を描くのが苦手なら、モチーフに逃げるのも大アリだぞ。

だれを想定?ペルソナ設定とクラス内アンケで方向決め

ペルソナっていうのは「この表紙を見てほしい相手を、ひとりのキャラとして想像すること」だよ。表紙は見る人を想定するのが肝心なんだ。

ペルソナっていう言い方が難しければ、「応援に来る家族」「友達」「後輩」などをイメージしてみて。

クラス内でアンケートをして、「何にぐっとくる?」「好きな色は?」なんて聞いて決めるのもいい感じじゃない?

季節感&学校カラーを味方に:春や秋の空気も描き足す

合唱コンクールの開催時期が春なら桜や新緑、秋なら紅葉や秋空を背景にちょっと入れるだけで、“学校らしさ”がアップするよ。

学校のカラー(校章やユニフォームカラー)もさりげなく使えば、全体に統一感が出て“イラスト”が学校そのものを語り出すかも。

これはNG?著作権・校則に触れそうなモチーフ

有名キャラやCDジャケット、そのままのロゴを使うのは基本アウト。

教室に貼るポスター用でも、SNSで使うときはNGの可能性があるから気をつけて。

フリー素材を使うなら、クレジット表記が必要かどうか確認しよう。

校則もチェックだよ?

伝わるレイアウト術 3秒で読める配置にしよう

合唱コンクールパンフの表紙は、長い時間かけてじっくり読まれるものじゃない。

手に取った瞬間に「おっ!」って目を引いて、3秒以内でテーマや文字が伝わるのが理想だよね。

せっかく描いたイラストも、ごちゃごちゃして見にくければ台無しになる。

レイアウトを意識するだけで、合唱や学校行事の熱量がちゃんと届くんだ。

三分割・対角線で“目線の道”をつくる

写真やポスターの世界でも有名な“三分割法”を使うと一気に見やすくなるんだよね。

用紙を縦横に三等分したライン上や交点にキーポイントを置くと、自然と視線が流れてくる。

対角線上に文字やイラストを並べれば、動きが出て“合唱”の勢いや盛り上がりを感じさせることができる。

タイトル・日付・場所の優先度と文字サイズの黄金比

「合唱コンクール」っていうタイトルは一番大きく。

次に学校名やクラス名、そのあとに日付や場所を置くと見やすいんだ。

文字のサイズをあえて差をつけることで、パッと見で大事な順番が伝わる。

全部同じ大きさにすると、読み手がどこを先に読めばいいか迷うんだよね。

余白はケチらない:モノクロでも映える「間」の作り方

紙いっぱいにイラストを描きたくなる気持ちはわかる。

でも、余白をちゃんと残すことで逆に主役が引き立つんだよ。

特に学校でモノクロ印刷されるとき、余白がある方がメリハリが出るんだ。

音符や文字を詰め込みすぎるより、空気感を活かした方が“合唱”の声まで聞こえてくる表紙になるんだよね。

クラス名・学年・スローガンの置き場所テンプレ

クラス名や学年を下部に横並びで、スローガンを中央上部にドーンと配置。

これが王道のテンプレだね。

ただし必ず固定じゃなく、イラストのバランスを見ながら調整するのがベスト。

たとえば手をつなぐイラストの下にスローガンを添えると、メッセージ性が増して説得力が出るよ。

色と画材の相性。モノクロもカラーも“強い”仕上げ方

合唱コンクールの表紙は、色をどう扱うかで印象がガラッと変わるんだよね。

フルカラーで華やかに見せるのもいいし、モノクロで落ち着いた雰囲気に仕上げるのもアリだ。

大事なのは「どう見せたいか」を最初に決めること。

使う画材や紙質、さらに“文字”とのコントラストを考えながら、学校で掲示されても埋もれない強さを持たせたいところだ。

明るい配色/モノトーン戦略:どっちでいくか先に決める

パステル系で柔らかくいくのか、ビビッドで派手にいくのか、それともモノクロでシンプルに攻めるのか。

ここを迷ったまま描き始めると迷走しがちなんだ。

合唱の雰囲気やスローガンに合わせて「明るさ」か「落ち着き」かを選ぶのがポイント。

特に学校掲示だと、周りに貼られる他のクラスと差をつけるチャンスになるよね。

色鉛筆・水彩・コピック・デジタル:道具別の勝ちパターン

色鉛筆は淡い雰囲気が得意。

水彩は透明感で“合唱”の声を空気に溶かすイメージが出せる。

コピックは発色が強く、メリハリのある仕上がりになるし、デジタルは修正や加工が自在で安定感がある。

道具によって強みが全然違うから、「このイラストをどう見せたいか」で選ぶのが正解だよ。

紙質の選び方:発色重視?コスパ重視?で変わる答え

画材を決めたら次は紙質。

水彩なら厚めで吸水性のある紙。

コピックならインクがにじみにくいコート紙。

色鉛筆なら目が細かくて塗り込みやすい紙がいい。

コスパ重視なら学校にある普通の画用紙でも工夫しだいで戦えるし、発色重視なら専用用紙が安定感をくれる。

迷ったら、試し塗りをして比べるのがおすすめだ。

背景と文字のコントラスト事故を防ぐチェック

せっかく綺麗に描いたのに、文字が背景に埋もれて読めないっていう事故はよくあるんだ。

たとえば青い空に青い文字、赤い背景に赤い文字は完全にアウト。

文字は黒や白、補色を選んでコントラストをつけるのが鉄則。

特に“合唱コンクール”というタイトル部分は、読みやすさ最優先で考えるのが安全だよね。

人気のモチーフは?

合唱コンクールのポスターづくりでは、まず「何をモチーフにするか」で印象が決まるよね。音符や指揮者、シルエットの合唱隊は王道で、見ただけで音楽イベントだと伝わる安心感がある。色合いは水彩風やグラデーションで温かみを出すと、観客や参加者の気持ちも盛り上がるんだ。ただし背景に埋もれて文字が読めなくなると、一気に台無し。せっかくのデザインも「何のイベント?」と誤解されてしまうから注意。

音楽そのものをモチーフに使う

合唱コンクールに関する事物をモチーフにする意味は、見る人に一瞬で「音楽のイベントだ」と伝わることにある。

音符や指揮棒、ピアノなどは、誰でもすぐに合唱を連想できるシンボルだからね。

ただの飾りではなく、合唱そのものが持つ「みんなで声を合わせる」という一体感を視覚的に示す役割を持っている。

さらに、生徒が実際に触れるものを描くと「自分たちのイベントだ」と共感しやすくなるんだ。

つまりモチーフ選びはデザイン性だけでなく、参加者や観客の心をつかむための仕掛けなんだよ。

季節のモチーフ

季節をモチーフにする意味は、その時期ならではの空気感をポスターに吹き込めることだよ。

たとえば秋なら紅葉を散りばめるだけで「合唱コンクール=秋の学校行事」という印象が強まり、自然に親しみがわく。

見る人の記憶や感情にリンクして「行ってみたい」「参加したい」と思わせやすくなるんだ。

また、季節感はデザイン全体に変化を与えて、毎年違う新鮮さを出せる効果もある。つまり季節のモチーフは、単なる飾りではなく「その年らしさ」や「今この瞬間」をポスターに閉じ込める重要な仕掛けなんだ。

グラフィカルな処理をしたビジュアル

グラフィカルな処理をしたビジュアルを使う意味は、強いインパクトとわかりやすさを同時に与えられることだよ。

シンプルな図形や鮮やかな色は、遠くから見ても目に入りやすく、メッセージを短時間で伝える力がある。

特に合唱コンクールのように参加者も観客も幅広い場合、複雑な絵よりも直感的に理解できるビジュアルは効果的なんだ。

また、グラフィカルなデザインは現代的で洗練された印象を与え、イベント全体をスタイリッシュに見せる効果もある。

つまり、装飾を削ぎ落とした分だけ「タイトル」や「テーマ」が際立ち、必要な情報が一瞬で伝わるのが大きなメリットなんだ。

シンプルなモチーフ

シンプルなモチーフを使う意味は、情報を過不足なく伝えられることにあるよ。

余計な装飾をそぎ落とすことで、見る人の視線が自然とタイトルや主題に集中するんだ。

たとえばピアノの線画や文字だけの構成なら、一瞬で「音楽」「合唱」を想起できるし、余白が多い分だけ洗練された印象を与えられる。

さらに、どんな背景にも馴染みやすく、印刷物やデジタル表示でも視認性が高いのが強み。

シンプルだからこそ普遍的で、誰にでも分かりやすく、長く使えるデザインになるんだ。

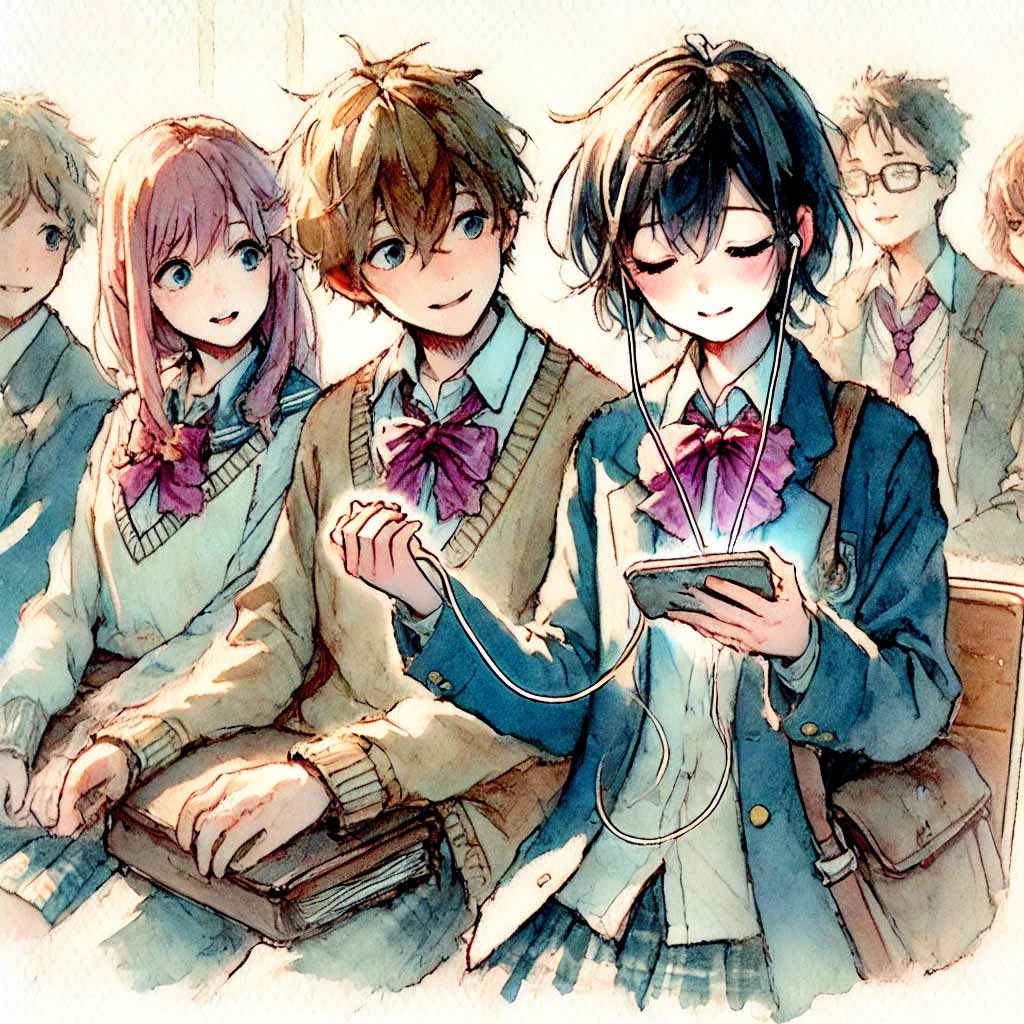

歌っている生徒をモチーフに使う

歌っている生徒をモチーフにする意味は、見る人に「自分たちの行事だ」と強く共感させられることにあるよ。

制服姿や笑顔で歌う表情は、ポスターを見た瞬間に学校行事らしい温かさや仲間との一体感を思い出させる。

抽象的な音符や模様よりも具体的な人物像が描かれることで、参加する生徒自身がモデルに重ねやすく、自然に「自分も頑張ろう」という気持ちにつながるんだ。

さらに、保護者や地域の人にとっても身近さや親しみやすさを感じやすくなる。

つまり、生徒の姿はただのイラストではなく「合唱の楽しさと青春の瞬間」を直接伝えるシンボルなんだ。

さまざまな画材を試してみる

さまざまな画材を試してみる意味は、同じ「合唱コンクール」を描いても表現の幅が一気に広がることにあるよ。

色鉛筆なら柔らかく親しみやすい印象になり、ペン画なら力強さや緊張感を演出できる。

水彩やパステルを使えば温かみや淡さが出て、油彩風なら重厚感が増す。

画材の違いはそのままポスターの「雰囲気」を決定づけるから、ターゲットに合わせて使い分けることが大切なんだ。

小中学生向けならやわらかいタッチ、大人や地域イベント向けなら落ち着いた表現など、目的に応じて画材を変えることで、見る人の心に残るビジュアルになるんだよ。

きれいに刷る入稿の基本。解像度・塗り足し・データ形式

合唱コンクールの表紙は、描いて終わりじゃない。

印刷して掲示されたときに「にじんでる…」「端が切れてる…」なんて失敗を避けたいよね。

だから解像度や塗り足し、データ形式の基本を押さえておくことが大事なんだ。

学校や印刷所に渡す前に、きちんとチェックするだけで完成度がグッと上がるんだよ。

解像度の目安は300dpi:にじみ&ボケ対策の基準値

パソコン画面で見てると綺麗でも、印刷すると粗さが出ることがある。

基準は300dpi。

これ以下だとボケたりにじんだりして“イラスト”が残念に。

スマホ撮影した絵をそのまま使うなら、拡大してチェックしてみよう。

細部までクッキリ見えるかどうかがポイントだね。

塗り足し3mm&トンボ設定:端まで色を出すためのお作法

背景を紙の端まで塗りたいときは“塗り足し”が必須。

上下左右に3mmくらい余分に色を伸ばしておくと、裁断されても白いフチが残らないんだ。

トンボ(トリムマーク)をつけておくと、印刷所や学校の先生も安心して扱える。

ちょっとした一手間でプロっぽく見えるんだよ。

カラーモードの基本&真っ黒の扱い:印刷で沈ませないコツ

デジタルで作る場合はRGBじゃなくCMYKにするのが鉄則。

RGBはPCやスマホで作る場合の色のルールで、スマホやテレビの画面は赤・緑・青を混ぜてキラキラ見えるんだ。

CMYKは印刷する場合のインクのルールで、シアン・マゼンタ・黄・黒を重ねてポスターやプリントに色を出す。

PCで作る場合、初めからCMYKに設定して作り始めよう。

RGBのままだと、印刷時に色が沈んで、合唱の明るいイメージが台無しになることもあるんだ。

あと、黒を使うときは“K100%”か“リッチブラック”(黒インク(K)だけじゃなくCMYも少し混ぜて、より深くて濃い黒に見せる印刷用の色)を意識しよう。

真っ黒が薄いグレーに見える事故を防げるぞ。

スキャン&撮影の歪み・光ムラ対策

手描きしたイラストをスキャンするとき、原稿が斜めになってたり、影が入ったりすることがある。

撮影なら光のムラで白飛びや色ムラが出やすいんだ。

学校にあるコピー機やスキャナを使うとき、何度か試し取りして補正するのがおすすめ。

少しの工夫で“表紙”が格上げされるんだよね。

ネタ切れ救済!被りにくいモチーフの探し方

合唱コンクールの表紙って、どうしても「音符」「マイク」「ハート」みたいな定番ネタにかぶりがちなんだよね。

だけど、同じ学校で何十枚も貼り出されると「またそれか!」ってなる可能性大。

そんなときに役立つのが、被りにくいモチーフを探す発想の転換。

ちょっとズラすだけで、イラストが一気にオリジナルに見えてくるんだ。

人物が苦手なら“象徴モチーフ”路線で勝負

人物画を描くのが苦手でも、合唱の雰囲気は十分表現できるよ。

たとえば「重なる音符」「光の筋」「鳥が羽ばたくシルエット」など、象徴的なモチーフで攻める方法があるんだ。

これなら画力に自信がなくても安心。

逆にシンプルだからこそ、目を引く強さが出ることもあるんだよね。

音が光になる表現:音符・波形・ハーモニーの可視化

声は見えないものだけど、視覚化するとぐっと新鮮になるんだ。

音符が光を放つとか、声が波形になって広がるとか、ハーモニーを色の帯にして表すのも面白いよね。

イラストを見ただけで「歌声が響いてる!」って感じさせられたら勝ちだと思う。

指揮棒・譜面・ステージ袖など“裏側”を主役に

合唱って歌っている人だけじゃなく、支えるものがたくさんある。

指揮棒をアップにするとか、譜面のページを風でめくれる瞬間を描くとか、ステージ袖のカーテンをあえて主役にするのもアリ。

こういう“裏側”をモチーフにすると、他クラスと被らない独自性が生まれるんだ。

テンプレ活用→クラス流にカスタムする手順

ネットにあるポスターやイラストのテンプレートをベースにするのも悪くない。

ただしそのまま丸パクリは著作権や校則に引っかかるリスク大。

色を変えたり、スローガンを差し替えたり、クラスメイトの意見を反映させて“自分たちの表紙”にするのが鉄則だよ。

テンプレはあくまで骨組みとして使うのが安全だ。

観客側からの“見え方”のリアル

合唱コンクールの表紙は、ただ描くだけじゃなく「どう見えるか」も超重要なんだ。

審査員や先生は、一瞬で印象をつかんで評価することが多いからね。

どれだけ上手でも、遠目で読めなきゃ意味がない。

閲読性、清潔感、ユーモアの扱い方まで、実は評価ポイントになっているんだよ。

一瞬で読めるか?廊下3m視認テスト

表紙をポスターに転用する場合、教室や廊下で3メートル離れて見ても、タイトルや日付が読めるかどうかが大事だよ。

せっかくの“合唱コンクール”の文字が潰れてたら、残念だよね。

テスト方法はシンプルで、出来上がった表紙を壁に貼って、クラスメイトに遠くから見てもらえばOK。

読めなかったら文字を大きく直そう。

タイトル運びの滑らかさと視線誘導

ポスターを見た人が「どこから読んで、次にどこを見るか」。

この視線の流れがスムーズだと、自然に内容が頭に入るんだ。

例えば「上に大きく合唱コンクール」「中央にスローガン」「下にクラス名や日付」みたいに、流れをデザインするのがコツ。

“らしさ”を盛る安全なユーモア

ふざけすぎはNGだけど、クラスらしいユーモアをちょっと混ぜると個性が出るんだ。

たとえば音符にメガネをかけさせるとか、鳩がちょっと笑ってる顔をしてるとか。

細かいところで遊び心を入れると「この学校、楽しそうだな」って伝わるんだよ。

ただし過激ネタや誤解される表現は避けるのが無難。

手描き感と清潔感のバランス

表紙があまりにもラフすぎると「手抜き?」って思われることもある。

逆に完璧すぎると「味がない」って見えることもあるんだ。

手描き感の温かみを残しつつ、はみ出した線や汚れはきれいに整えるのがベスト。

清潔感のある仕上がりは、審査員にもプラスに映るはずだよ。

著作権・肖像権・校則のセーフ/アウト

合唱コンクールの表紙づくりで意外と盲点なのが、著作権や校則のラインだよね。

「ちょっとなら大丈夫でしょ?」って思って使ったモチーフが、後から先生にストップされることもあるんだ。

学校の中だけで完結するのか、SNSや地域の広報誌に出るのかで扱いも変わる。

安全ラインを知っておくのは作品を守ることにつながるんだよ。

学校行事は“授業の範囲”ってどこまで?

合唱コンは授業の延長として扱われることも多いけど、それでも自由に他人の著作物を使っていいわけじゃない。

授業の範囲=教育目的に限られるから、ポスターや表紙の“展示”は微妙なラインなんだ。

著作権フリーの素材やオリジナルイラストを使うのが一番安全だよね。

学内配布OKでもSNSは別物:公開範囲の線引き

学校の廊下や教室で貼るだけならセーフでも、写真を撮ってSNSに上げた瞬間に“公開”扱いになる。

そこから著作権侵害を指摘されるリスクもあるんだ。

合唱コンクールの表紙は「どこまで公開されるか」を前提にして作るのが賢いやり方だよ。

有名キャラ・ロゴ・CDジャケは基本NGの理由

アニメキャラや歌手のジャケットイラストをそのまま使うのは絶対にやめよう。

たとえ模写でも商標や著作権に引っかかる可能性が高い。

審査や掲示のときに止められたら、努力が全部水の泡になる。

だったらオリジナルで勝負する方が安心だし、評価もされやすいんだ。

フリー素材・テンプレ利用時のクレジットマナー

ネットで拾ったフリー素材を使う場合でも「クレジット表記を入れてね」っていうルールがあることが多い。

小さく「イラストACより」みたいに記しておくだけで安心感が違うよ。

校則や先生の方針によっては必要ない場合もあるけど、マナーとして覚えておくのは大事だよね。

合唱コンの表紙絵で「NG」になりやすいものとは

合唱コンクールの表紙絵は、絵の上手さよりも「学校行事として問題がないか」を見られやすい。

知らずに描いてしまうと、先生から修正を求められたり、最悪の場合は描き直しになることもある。

ここでは、中学生がやりがちなNG表紙絵を理由つきで整理する。

先に避けるべきポイントを知っておくと、安心して表紙絵を考えられる。

アニメ・ゲームなど著作権に引っかかる絵

前の章でも話したけど、市販のアニメやゲームのキャラクターをそのまま描いた表紙絵は、かなりの確率でNGになる。

自分で描いたオリジナルイラストであっても、元ネタが分かる時点で著作権の問題が出てしまう。

先生が止める理由は絵が下手だからではなく、学校として使用できないから。

完成度が高くても差し替えになることがあるため、キャラ物は最初から避けたほうが安全だよ。

クラス内だけで通じる内輪ネタ

クラスのあだ名や内輪ノリをそのまま表紙絵に使うのも注意が必要だね。

他クラスや先生が見たときに意味が伝わらず、誰かをいじっているように見える場合がある。

合唱コンの表紙はクラスの思い出アルバムではなく、行事全体の中で使われるもの。

身内ウケよりも、誰が見ても違和感のない内容が求められるんだ。

曲の雰囲気と関係ないテーマの絵

歌の内容とまったく関係のない表紙絵は評価されにくい。

感動系の曲なのにスポーツ全開の絵だったり、静かな曲なのに派手すぎる構図だったりすると、曲を理解していない印象を持たれやすい。

表紙絵は歌の世界観を最初に伝える役割を持っているから、最低限、曲の空気やテーマに寄せる意識は必要になるよ。

要素を詰め込みすぎたごちゃごちゃ構図

人物、背景、歌詞、メッセージを全部入れた表紙絵は逆効果になりやすい。

遠くから見たときに何を伝えたいのか分からなくなってしまうから。

合唱コンクールでは一瞬で雰囲気が伝わるかどうかが大事。

主役を一つに絞り、あとは引き算するほうが完成度は上がる。

暗すぎる・重すぎる表現

感動系の曲でも、死や絶望を前面に出しすぎた表紙絵は避けられがち。

学校行事では、見る人の気持ちを必要以上に沈ませない配慮が求められる。

落ち着いた色合いや静かな表現自体は問題ない。

重さだけが残る絵になっていないかは一度確認したほうがいい。

特定の生徒が主役になっている絵

一人の生徒だけが大きく描かれている表紙絵も注意ポイント。

合唱はクラス全体で作る発表だから、誰か一人が目立ちすぎる構図はトラブルの原因になりやすい。

特にソロ感が強い絵は誤解を生みやすいよ。

人物を描く場合は、象徴的な表現や集合的な構図が無難。

役割分担とスケジュール設計

合唱コンクールの表紙って、時間があるようで実はかなりタイトなんだよね。

提出期限に間に合わせるには、役割分担とスケジュール設計がカギになる。

クラス全員が同じ方向を向いて進めればスムーズに仕上がるけど、誰かが「まだ大丈夫でしょ」と油断すると一気に崩れる。

だから最初に全体の流れを決めておくことが安心につながるんだ。

Day1調査→Day2ラフ→Day3清書→Day4入稿の型

ざっくりした手順を持っておくだけで混乱が減る。

Day1でテーマとモチーフを調査、Day2でラフを作って、Day3で清書。

Day4にはスキャンやデータ化して入稿。

この流れを共有すれば「今どの段階?」って聞かれても迷わないし、作業の見通しが立つんだ。

誤字・日付・サイズ・余白の出荷前チェックリスト

完成したあとに出てくるのが誤字や日付の間違い。

しかも提出してから気づくパターンが多いんだよね。

だから「タイトル」「日付」「クラス名」「サイズ」「余白」を出荷前に必ず確認。

合唱コンクールの“文字”が一文字違うだけでも雰囲気が台無しになるから、ダブルチェック必須だ。

先生承認と印刷所締切から逆算する

学校によっては提出前に先生の承認が必要なこともある。

しかも印刷所に出すなら締切がシビア。

逆算して「この日までに先生に見せる」「ここで直す」「この日に出す」って決めておくと安心。

スケジュールの見える化は全員のストレスを減らすんだよね。

“最終差し替え”に備えるバックアップ術

ギリギリで「やっぱりこの文字を直したい」とか「色味を少し変えたい」って出るのはよくあること。

そんなときにバックアップがあれば大丈夫。

データを複数保存しておくとか、清書前のラフを残しておくとか。

保険をかけておくだけで、最後の修正もスムーズにいくんだ。

まとめ

合唱コンクールの表紙は、ただ絵を描けばいいってものじゃない。

テーマを一言で決めて、それをイラストや文字で表現し、レイアウトや色、印刷のルールを押さえていく。

この順番を踏めば、誰が見ても伝わる作品に仕上がるんだ。

学校で掲示されても恥ずかしくない完成度を目指して、最後まで気を抜かずに取り組もう。

プロフィール

1部上場の大手教育出版企業で、30年間にわたり小学生から高校生向けの情報誌の編集長を務めてきました。テキスト、イラストも自分で制作しています。

このサイトでは、思春期まっただ中の中学生たちに寄り添い、応援する記事を発信していきます。

経験と視点を活かし、等身大の悩みや気づきに共感できるコンテンツをお届けします。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません