今は使われなくなった 昔の言葉 昭和の言葉100!言い換え早見表付き!

- 1. 今は使われなくなった 昔の言葉 江戸〜令和の言葉100!

- 2. 昭和&平成の“死語”をざっくりチェック

- 3. 昭和レトロの昔の言い方|今きくと逆に新鮮な4選×用法

- 4. 「死語」ってなんだ?中学生にもサクッと解説

- 5. 老人語ってそもそもなに?

- 6. Z世代から見た令和“死語”25選

- 7. 昔の服&雑貨ネーム、知らないと恥ずかしいかも?

- 8. ヤバいは昔は危険、今は最高!?

- 9. マジは本気?それとも強調?

- 10. ダサい・イケてるって今どう使う?

- 11. 学校での“禁止ワード”をTPO翻訳(先生・親の前バージョン)

- 12. 語彙を増やしておかないと恥ずかしい理由

- 13. 若者言葉の「再生」ってあるの?

- 14. 学校で使ってOK?死語のTPOチェック

- 15. お母さんと意気投合できる昔の言葉 言い換え早見表18

- 16. まとめ:言葉は時代の“空気”で生きている

今は使われなくなった 昔の言葉 江戸〜令和の言葉100!

まずは一覧をお送りするよ。

知らないと会話で事故りやすい昔の言葉を、江戸〜令和に分けてまとめた。

意味と「今ならこう言う」も一緒に載せてあるから、

気になるところだけ拾ってOK。

江戸時代の言葉(35)

| 言葉 | 意味 | 今の言い換え |

|---|---|---|

| いなせ | 粋でかっこいい | かっこいい |

| いき | 洗練されている | センスいい |

| 野暮 | 無粋 | ダサい |

| あっぱれ | 見事 | すごい |

| べらぼう | 度が過ぎる | めちゃくちゃ |

| てやんでえ | 反発 | なんだよ |

| たわけ | 愚か者 | バカ |

| よしなに | 適切に | よろしく |

| おっとり刀 | 急いで行動 | 慌てて |

| ご隠居 | 引退者 | リタイア |

| ご老公 | 身分高い老人 | 目上の人 |

| 無粋 | 風情がない | 空気読めない |

| しける | 不景気 | 盛り下がる |

| 色男 | モテ男 | モテる人 |

| 色女 | 魅力的な女性 | 美人 |

| 女房 | 妻 | 妻 |

| 若旦那 | 店主の息子 | 跡継ぎ |

| 丁稚 | 奉公人 | 見習い |

| 番頭 | 店の管理者 | 店長 |

| 岡っ引き | 下級捜査役 | 協力者 |

| 長屋 | 集合住宅 | アパート |

| 火消し | 消防役 | 消防士 |

| 湯女 | 湯屋の女性 | 従業員 |

| 瓦版 | ニュース紙 | ニュース |

| 道楽者 | 遊び人 | 遊び好き |

| 浮世 | 世の中 | 社会 |

| 浮世離れ | 現実感がない | ズレてる |

| 気風 | 性質 | 性格 |

| 心意気 | 覚悟 | 気持ち |

| 風流 | 情緒がある | 味がある |

| 手前味噌 | 自慢 | 自画自賛 |

| のらくら | だらだら | サボる |

| ひょうきん | おどける | おちゃらけ |

| 与太話 | 冗談 | ネタ話 |

明治時代の言葉(35)

| 言葉 | 意味 | 今の言い換え |

|---|---|---|

| 書生 | 学生 | 学生 |

| 女学生 | 女子学生 | 女子学生 |

| ハイカラ | 西洋風 | おしゃれ |

| 当世 | 現代 | 今どき |

| 文明開化 | 西洋化 | 近代化 |

| 書簡 | 手紙 | メール |

| 電信 | 通信 | 通信 |

| 活動写真 | 映画 | 映画 |

| 下宿 | 借家 | 一人暮らし |

| 御用聞き | 配達係 | 配達員 |

| 洋行 | 海外留学 | 留学 |

| 書記 | 記録係 | 事務 |

| 官吏 | 役人 | 公務員 |

| 華族 | 貴族 | 上流階級 |

| 壮士 | 政治活動家 | 活動家 |

| 壮語 | 大げさな話 | 盛る |

| 文士 | 作家 | 作家 |

| 書房 | 本屋 | 書店 |

| 寄宿舎 | 寮 | 学生寮 |

| 洋装 | 西洋服 | 洋服 |

| 和装 | 和服 | 着物 |

| 口述 | 口で説明 | 説明 |

| 講談 | 語り芸 | 物語 |

| 書画 | 芸術 | 美術 |

| 夜学 | 夜の学校 | 夜間学校 |

| 女給 | 給仕 | 店員 |

| 書付 | 文書 | 書類 |

| 印判 | 印鑑 | ハンコ |

| 写生 | スケッチ | デッサン |

| 算盤 | 計算器 | そろばん |

| 校友 | 同窓生 | OB |

| 壮健 | 元気 | 健康 |

| 令嬢 | 娘 | お嬢さん |

| 旧弊 | 古い慣習 | 時代遅れ |

大正時代の言葉(35)

| 言葉 | 意味 | 今の言い換え |

|---|---|---|

| モガ | モダンガール | おしゃれ女子 |

| モボ | モダンボーイ | おしゃれ男子 |

| カフェー | 喫茶店 | カフェ |

| ハイミス | 上流女性 | お嬢様 |

| デモクラシー | 民主主義 | 民主主義 |

| サラリー | 給料 | 給料 |

| 洋妾 | 愛人 | (現代語なし) |

| 女給 | 給仕女性 | 店員 |

| 活動弁士 | 映画解説 | ナレーター |

| レヴュー | 舞台劇 | レビュー |

| エレガント | 上品 | 上品 |

| ダンスホール | 社交場 | クラブ |

| タイピスト | 事務職 | 事務員 |

| インテリ | 知識人 | 知識層 |

| モダニズム | 近代主義 | 現代的 |

| 新思潮 | 新思想 | 新しい考え |

| 自由恋愛 | 恋愛結婚 | 恋愛 |

| 職業婦人 | 働く女性 | ワーママ |

| 洋食屋 | 西洋料理店 | レストラン |

| 街娼 | 売春婦 | (使用注意) |

| 流行児 | 流行好き | ミーハー |

| モダン生活 | 都会的生活 | 都会暮らし |

| 紳士録 | 名簿 | 名簿 |

| 交誼 | 交友 | 付き合い |

| 演芸 | 芸能 | エンタメ |

| 座談 | 話し合い | トーク |

| 談話 | 話 | コメント |

| 文壇 | 文学界 | 作家界 |

| 芸妓 | 芸者 | 芸者 |

| 半玉 | 見習い芸者 | 研修生 |

| 夜会 | パーティー | パーティー |

| 舶来 | 輸入品 | インポート |

| 文弱 | 非力 | 弱い |

| 社交界 | 上流交流 | 上流層 |

昭和の言葉(40)

| 言葉 | 意味 | 今の言い換え |

|---|---|---|

| ナウい | 今っぽい | イマドキ |

| イカす | かっこいい | かっこよ |

| アベック | カップル | カップル |

| バッチグー | 完璧 | OK |

| ズック | 布靴 | スニーカー |

| ジーパン | デニム | デニム |

| とっくりセーター | タートル | タートル |

| えもんかけ | ハンガー | ハンガー |

| シラける | 興ざめ | 冷める |

| ガキ | 子ども | 子ども |

| 不良 | 問題児 | ヤンキー |

| リーゼント | 髪型 | オールバック |

| スケバン | 不良女子 | ヤンキー女子 |

| ツッパリ | 強がる | イキる |

| 根性論 | 精神主義 | 努力論 |

| モーレツ | 猛烈 | ガチ |

| お水 | 夜職 | 夜の仕事 |

| 赤電話 | 公衆電話 | 公衆電話 |

| テレカ | 電話カード | ICカード |

| ワープロ | 文書機 | PC |

| ビデオ | 映像機器 | 動画 |

| 花金 | 金曜夜 | 金曜 |

| バブル | 好景気 | 好景気 |

| ディスコ | ダンス場 | クラブ |

| ボディコン | 服装 | タイト服 |

| オバタリアン | 強い主婦 | (使用注意) |

| 写植 | 印刷文字 | DTP |

| ベンチャー | 新興企業 | スタートアップ |

| 親父ギャグ | 寒い冗談 | ダジャレ |

| ダサい | 野暮 | イケてない |

| イケてる | かっこいい | いい感じ |

| ノリノリ | 上機嫌 | テンション高 |

| ウケる | 面白い | 笑える |

| ドン引き | 引く | 引く |

| フケ顔 | 老けて見える | 大人っぽい |

| チャラ男 | 軽薄男性 | 軽い人 |

| ギャル男 | 派手男 | 派手系 |

| 合コン | 飲み会 | 飲み会 |

| 写ルンです | 簡易カメラ | 使い捨てカメラ |

平成の言葉(40)

| 言葉 | 意味 | 今の言い換え |

|---|---|---|

| チョベリグ | 超最高 | 最高 |

| KY | 空気読めない | ズレてる |

| 写メ | 写真 | 写真 |

| リア充 | 生活充実 | 充実してる |

| マブダチ | 親友 | 親友 |

| ダチ | 友達 | 友達 |

| ギャル | 派手女子 | ギャル |

| オタク | 趣味人 | オタク |

| プリクラ | 写真機 | プリ |

| 盛る | 誇張 | 加工 |

| ドタキャン | 直前キャンセル | キャンセル |

| サボる | 怠ける | 休む |

| ウザい | 不快 | 面倒 |

| キモい | 嫌悪 | 苦手 |

| ムカつく | 腹立つ | 腹立つ |

| バリバリ | 勢い | ガチ |

| ガンガン | 積極的 | どんどん |

| ノリ | 雰囲気 | 空気 |

| イケメン | 美男子 | イケメン |

| ブサイク | 容姿悪 | (使用注意) |

| メアド | メールアドレス | アドレス |

| ガラケー | 携帯電話 | フィーチャーフォン |

| 着メロ | 着信音 | 着信音 |

| 着うた | 音楽着信 | 音楽 |

| バズる | 話題化 | 拡散 |

| オフ会 | 交流会 | ミートアップ |

| 晒す | 公開批判 | 公開 |

| 炎上 | 批判集中 | 炎上 |

| ググる | 検索 | 検索 |

| ネカマ | 偽性別 | なりすまし |

| フラグ | 伏線 | 前兆 |

| 死亡フラグ | 不吉兆候 | 嫌な予感 |

| 神ってる | 超すごい | 神 |

| ワンチャン | 可能性 | もしかしたら |

| 詰んだ | 終了 | 終わった |

| 詐欺写メ | 加工過多 | 加工 |

| 黒歴史 | 恥過去 | 過去の失敗 |

| 自撮り | 自分撮影 | セルフィー |

| 病む | 落ち込む | メンタル落ち |

令和初期の言葉(25)

| 言葉 | 意味 | 今の言い換え |

|---|---|---|

| マジ卍 | テンションMAX | やば |

| ぴえん | 悲しい | 悲しい |

| ぱおん | さらに悲しい | めちゃ悲しい |

| 激おこぷんぷん丸 | 超怒る | ガチギレ |

| タピる | タピオカ飲む | タピオカ飲む |

| 草 | 笑った | 笑った |

| エモい | 感情動く | 感動 |

| 尊い | 価値高い | 最高 |

| あげみ | 嬉しい | 嬉しい |

| それな | 同意 | 同感 |

| ガチ | 本気 | 本気 |

| 無理 | 限界 | 難しい |

| しんど | 疲労 | つらい |

| 秒で | 即 | すぐ |

| 優勝 | 最高評価 | 最高 |

| 詰み | 終わり | 終了 |

| 界隈 | 周辺層 | ジャンル |

| 推し | 応援対象 | 好きな人 |

| 量産型 | 没個性 | 似た感じ |

| 地雷 | 危険要素 | 要注意 |

| 沼る | ハマる | ハマる |

| 解釈一致 | 理想通り | 思った通り |

| ワロタ | 笑った | 笑った |

| 尊死 | 感情過多 | 感動しすぎ |

| エグい | すごい | すごい |

今の中学生が「ナウい」って言葉を聞いたら、たぶん「ナニソレ呪文?」ってなると思うんだ。

だけど、ちょっと前まではテレビや雑誌、CMでバンバン使われてた流行語だったんだよ。

言葉って生きてるから、使われ方も意味もどんどん変わっていく。

いま流行ってる言葉も、10年後には「おじ語」って言われてるかも?

そんな、時代の空気といっしょに生まれて、そしてひっそり消えていった言葉たち――。

今回はそんな「昔の言葉」や「死語」と呼ばれる単語たちを、江戸〜令和までさかのぼって調査してみたよ。

意外と使い方や背景を知ると、笑えるし、勉強になるし、会話のネタにもなるんじゃないかな。

てことで、昭和語・平成語・令和“オワコン”ワードまでぜんぶひっくるめて、死語ランキング風にご紹介していくよ。

先生に「なんでそんなの知ってるの?」って言われたらチャンス。

「調べたんです!」ってドヤってみよう。

昭和&平成の“死語”をざっくりチェック

「バッチグー」って何!?

これ、完全に昭和っ子の十八番。

「バッチリ」+「グッド」で「バッチグー」。

今で言うところの「エモい!」とか「神!」に近いニュアンスだったかも。

当時の若者言葉としてテレビで連呼され、バラエティ番組でも定番フレーズだったんだ。

だけど今じゃ、「バッチグー」と口にした瞬間、空気が止まるレベル。

とはいえ、死語ランキングではなぜか常に上位キープの人気者。

会話で“あえて使う”と逆に盛り上がるケースもあるから、ワンチャン狙いで使ってみても?

「アベック」がオシャレ?

フランス語っぽくて、ちょっと上品にも聞こえるこの言葉。

「カップル」の意味で、昭和時代のドラマやニュースでは頻繁に登場してたんだ。

「街を歩くアベック」とか、「スキー場にアベックが集う」みたいな使い方だったよ。

いまはほぼ完全に廃語だけど、おじいちゃんおばあちゃんの世代との会話では、サラッと出てくるかも。

ちなみに女子が「アベック」と言われたら、リアクションに困る可能性大。

空気読めてない感がすごいので、使う場面は要注意だ。

「ナウい」は今でも使う人いる?

これも昭和トレンドを代表するワード。

「ナウ」は「今」という意味で、「ナウい」は「今風の」「流行ってる」という表現だったんだ。

今で言えば「トレンド」や「イマドキ」と近いかな。

昭和から平成初期にかけては、雑誌やラジオでも定番の単語。

けど、平成も後半になってからは完全にオワコン扱いに。

ちなみにネットでは“ネタ枠”でたまに使われてるけど、本気で使ってる人はまず見かけないよね。

それがまた面白いんだけどさ。

「イタ飯」って何のこと?

これ、イタリアン料理のことだよ。

「イタリア料理」+「飯(めし)」で「イタ飯」。

平成初期に「デートでイタ飯」がリア充の定番だったの、信じられる?

今だと「イタリアンに行こうよ」ってストレートに言うよね。

「イタ飯」っていう言葉は、なんとなく女子より大人のおじ寄りのイメージ。

たまにお母さん世代が言ってるかも。

このワードも流行語の寿命ってこうやって終わるんだな〜って感じがするね。

昭和レトロの昔の言い方|今きくと逆に新鮮な4選×用法

昭和の言葉って、今の中学生からすると「え、それ本気で使ってたの?」と笑ってしまうようなものが多いよね。

でも同時に、日本語の柔らかさや、時代ごとの空気感がぎゅっと詰まっている。

テレビ番組や雑誌、学校の先生の口グセから広まったものも多いから、親に聞けば「懐かしい!」と盛り上がるかも。

しかも今あえて使うと、逆に新鮮に感じられて会話のネタになる。

ここでは昭和を代表する4つの昔の言い方を取り上げて、それぞれの意味や使い方を紹介していくよ。

かっこいい=「イカす」「ナウい」使い分けのツボ

「イカす」という言葉は昭和の若者が「最高にかっこいい」と思ったときに使った表現だ。

英語の「cool」に近いニュアンスで、ファッションなどをほめる時によく出てきたんだよね。

一方で「ナウい」は「今っぽい」「流行している」という意味。

でも現代で使うと「ダサかわいい」雰囲気になっちゃうのが面白い。

先生や親が冗談まじりに「ナウいね」と言ってるのを聞いたことある人もいるかもしれない。

同じ「かっこいい」でも、時代が違うとこんなに違う表現になるんだ。

元気・勢い=「バリバリ」「ガンガン」いつ言う?

昭和の部活や仕事の世界でよく聞かれたのが「バリバリ」。

「バリバリ働く」「バリバリ練習する」といった感じで、とにかく勢いを示す表現だった。

今でいう「全力で」「ガチ勢」みたいなノリに近いかもね。

似たような言葉に「ガンガン」もあって、音の強さがそのまま勢いを表す。

「ガンガン攻めろ!」と今、先生に言われたら、ちょっと昭和感があるよね。

勢いを見せたいときにピッタリの昔語だったんだ。

OK合図=「バッチグー」「了解!」の温度差

親世代が使いがちなのが「バッチグー」。

これは親指を立てるジェスチャーとセットで使うのが定番だった。

「問題なし!」「完璧!」という意味で、まさに今の「神」や「それな」に近い。

でも「了解!」と言うとちょっと堅く響くのに対して、「バッチグー」は笑いが混ざる。

その軽さが友達同士での会話にピッタリだったんだ。

今でも冗談で使えば、クラスで笑いが取れるかもね。

友達=「ダチ」「マブダチ」微妙に違うニュアンス

昭和〜平成初期にかけて「友達」を指す昔の言い方といえば「ダチ」。

これは気軽でフランクな響きで、仲間意識を強める表現だった。

さらに「マブダチ」となると「親友」「特別な友達」という意味合いになる。

「親友」と言うより、ちょっとヤンチャな雰囲気が漂うのが特徴だね。

今の中学生が使う「リア友」や「ガチのトモ」と同じ位置にあたる。

友達関係の濃さを言葉で表現するのは、いつの時代も変わらないんだよ。

「死語」ってなんだ?中学生にもサクッと解説

死語という言葉を聞くと「なんか古臭い」と思うかもしれないよね。

実は死語は、その当時は若者言葉として流行語ランキングの1位に輝いていたようなキラキラした存在なんだ。

当時の空気を映す鏡のような単語が、新しい時代になると誰も使わなくなってしまう。

それが死語という表現につながるんだ。

意味が消えたわけじゃなくて、会話の場から退場しただけ。

だから死語は歴史を語る資料にもなるし、友達とのコミュニケーションのネタにもなるよ。

死語と流行語のちがいをざっくり知ろう

死語と流行語はまるで反対の存在だよね。

流行語は最新トレンドのワードで、女子や高校生がSNSやLINEで「これエモい」「ワンチャンある」とかバズらせて広がる。

だけど時間が経てばオワコンになって死語へと移動する。

つまり流行語は生まれたての若者言葉で、死語はそれが年齢を重ねて「昔の言葉」になった状態だ。

毎年発表される流行語大賞も、未来には死語ランキングに入るかもしれない。

そう考えると、死語と流行語は同じ線上にある存在なんだよ。

なぜ古い言葉が「死んだ」みたいに言われるのか

当時の若者にとっては流行の中心だった単語でも、周りの空気が変われば意味を失っていく。

例えばチョベリグやKYは、一時は若者言葉として大人まで使っていた。

でも今の世代からすれば「古い」「無理」という印象になる。

死語という表現は「誰も使わなくなった=生きていない」というイメージから来ているんだ。

ちなみに中には完全に消えずに、ギャル文化の中で形を変えて残るワードもあるよ。

テレビとネットで寿命のスピードが変わる

昭和の流行はテレビや雑誌が中心で、長く定番として生き残った。

平成になるとガラケーとメールが流行の中心になって、若者言葉の入れ替わりも早くなった。

そして令和はスマホとSNS。

LINEやTwitterでワードが一瞬で広まり、次の瞬間にはオワコンになる。

ぴえんや激おこぷんぷん丸のように、流行の寿命が数か月単位なんてこともある。

ネットのトレンドはスピードが命だからこそ、死語になるのも早いんだろうね。

死語を使うとウケるとき・ドン引きされるとき

死語はただ古いだけじゃなくて、使い方次第で会話を盛り上げるアイテムにもなる。

例えば授業中に先生が昭和の単語をぽろっと言ったら、生徒から「それ死語じゃん」とツッコミが入る。

空気が和む瞬間だ。

でも同じワードを大人が真顔で使ったら「え、それ古すぎない?」とドン引きされる。

つまり死語は笑いを生むかショックを与えるか、場面と使い方で評価が変わるんだ。

だからこそコミュニケーションでの距離感をマスターするのに役立つ存在でもある。

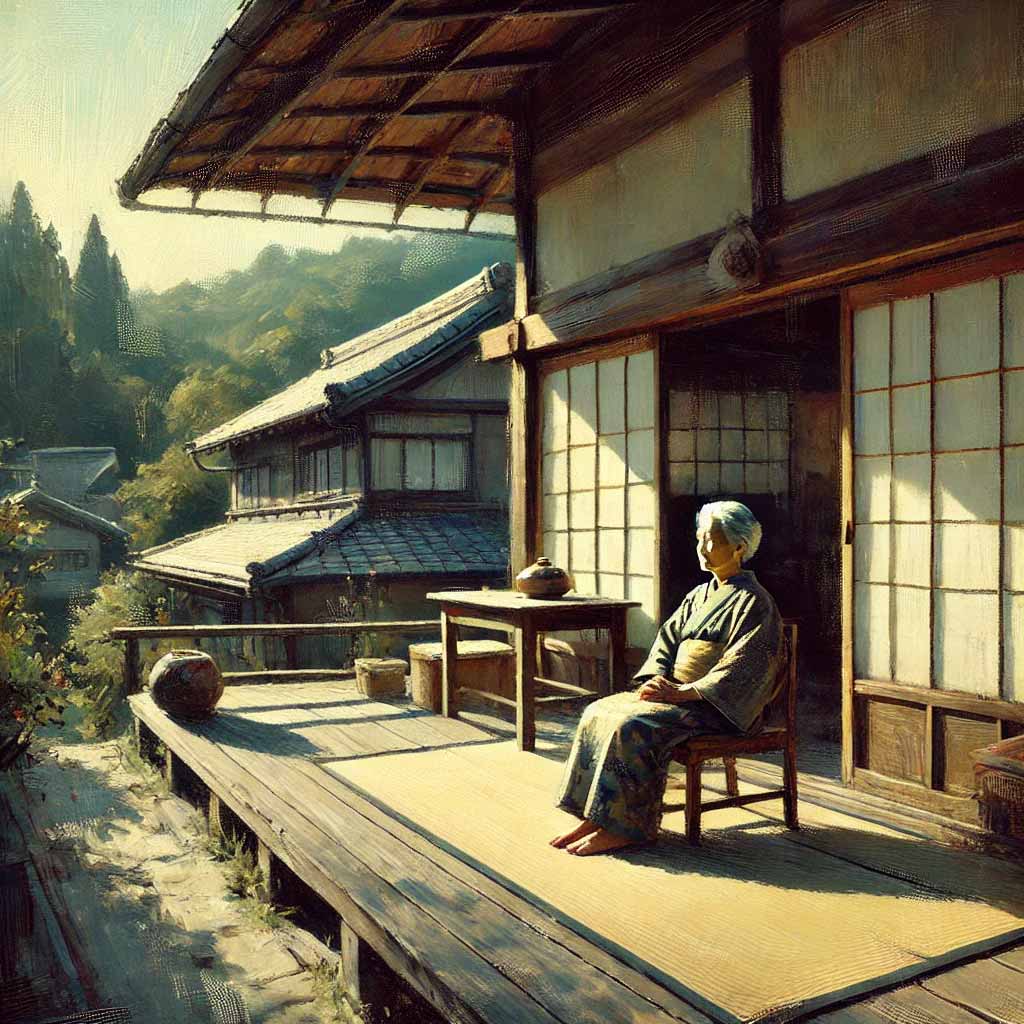

老人語ってそもそもなに?

昔の人が使っていた言い回し、今の私たちにはちょっと異国の言葉みたいに聞こえる「老人語」。

言葉遣いのズレを知ると、世代を越えた会話がもっと楽しくなる。

この記事では、老人語の正体、由来、現代とのズレ、そしてちょっと笑える使い方まで、中学生にもわかるように解説するよ。

老人語と死語のちがい

「死語」というのは、完全に使われなくなった言葉。

でも「老人語」は、まだ物語や漫画、年配の人の会話のなかに残っていることもある。

だから、死語=使われない言葉、老人語=世代ギャップで聞こえにくい言葉、という違いがあるんだ。

方言と老人語の境界線

老人語には「じゃ」「ぬ」「わし」など、西日本の方言っぽい要素が入ることが多い。

でも、それだけじゃ方言とは言えない。

方言は地域で自然に育った言葉、老人語は「年配らしさ」を演出する役割語だから。

つまり、同じ日本語の中でも扱いがちょっと違うんだよね。

なぜ中学生にとって聞き慣れないのか

中学生世代だと、学校でもネットでも「標準語」や若者語に触れることが多いよね。

だから、おじいちゃん・おばあちゃんの昔の言い方には触れる機会が少ない。

言葉って利用者が多いほど強く残るけど、使う人が減ると急速に消えていく。

老人語はまさにその流れにあるということだ。

世代ギャップから生まれるおもしろさ

世代ギャップ=言葉のズレがおもしろい瞬間っていっぱいある。

「ちゃぶ台をひっくり返す」「おっとっと」「〜じゃからの」なんて表現を聞くと、「え、それ何?!」ってなるよね。

そのズレを楽しむのも、老人語を学ぶ醍醐味かもしれない。

Z世代から見た令和“死語”25選

SNSの流行はあっという間に入れ替わるよね。

Z世代からすると、ほんの数年前のワードですら「もう古い」と感じることもある。

ここでは令和になってから数年で“死語化”してしまった代表的な流行語をピックアップしていくよ。

「マジ卍」の栄枯盛衰

平成の終盤あたりに女子中高生の間で大ブームになったこの単語。

意味は特にないけど、「マジですごい!」「マジでヤバい!」ってテンションで使われてた。

「卍」はもともと仏教の記号だけど、ギャル語として意味を脱ぎ捨てた感じがすごい。

だけど数年たつと、「マジ卍とか使ってる人、まだいるの?」って空気になっちゃった。

流行語ってそういうものだよね。

一瞬のトレンドで、SNSの海に消えていく…。

「写メ」→「写真」へ進化

「写メ」って、もともとはガラケー時代の「写真付きメール」の略語。

当時は「写メ送って〜」が定番だったけど、スマホ世代にはもうピンとこないかも。

だって今はメールじゃなくて、LINEやインスタが主戦場。

「写真送るね」とか「画像送ったよ」で十分だよね。

辞書にも載ってた言葉だけど、今では死語ランキング常連組に転落。

時代って残酷だなあ。

「タピる」で時代が見える?

「タピオカブーム」は一時期、もはや社会現象。

そこから生まれた動詞「タピる」も、女子高生を中心に広まった言葉だよ。

だけど、ブームが去れば言葉も薄れる。

いま「タピる」と言ったら、むしろ“懐かしさ”が勝ってしまうという。

「令和初期って、あんなに並んでたよね〜」なんて、友達との会話の中で話題になることはあっても、もうリアルには使われない表現に。

言葉って、ブームとセットなんだね。

「激おこぷんぷん丸」って怒りすぎ!

これはさすがにネタでしょ?って思いたくなるワード。

「激しく怒っている」という意味で、小学生でも言わないレベルのギャグ表現。

でも一時期は本気で使われてたから恐ろしい。

「リアルに激おこぷんぷん丸だった〜」とかいう会話が、真顔で飛び交ってたとか。

今は完全にネタ枠で、“あえて使う”ギャル語の代表格になっている。

もはや老人語のような存在。

「それ、激おこぷんぷん丸じゃん」と言って爆笑を取れるなら、ある意味スゴイ才能かも?

昔の服&雑貨ネーム、知らないと恥ずかしいかも?

言葉の“死語化”は、ファッションや雑貨の世界にも起きてるんだ。

おしゃれの呼び方ひとつで、時代がバレることもある。

ここでは、昭和から平成にかけて流行った「服やモノの呼び名」をチェックしていこう。

「えもんかけ」ってハンガーのこと?

これは日本の伝統的な言い方。

「えもん=襟元をかけるもの」って意味で、昔の人たちはふつうにこの単語を使ってたんだ。

でも今や“ハンガー”が完全に主流。

「えもんかけ」と言うと、「なにその単語、辞書に載ってるの?」と聞かれそうなレベル。

ただしお年寄りとの会話ではまだ現役だったりするから、知っておくと気配りできるかも。

空気を読んで、使い分けるセンスが大事だよね。

「とっくりセーター」の語源とは

これはちょっと面白い言葉。

「とっくり」は徳利(とっくり)=首が細くて長い酒器のこと。

その形に似てることから、タートルネックのことを「とっくりセーター」と呼んでいたわけ。

昭和ではファッション雑誌にもふつうに登場してたけど、今の若者に言っても「え、徳利ってお酒の器?」となりがち。

服の言葉にも歴史ありってことだね。

ちなみに、今これを使うと“オジ”感爆発なので注意。

「ソニプラ」は今どこに?

「ソニプラ」って言葉、聞いたことある?

これは「ソニープラザ」という雑貨店の略称だったんだ。

平成初期までは女子中高生の“推し”スポットとして人気絶頂。

ジャケ買いするような輸入コスメや、ちょっとエモい文具がズラリと並んでいた。

でも、いまは「PLAZA(プラザ)」に名前が変わって、イメージもずいぶん変化したんだよね。

世代ごとにショップの呼び方も変わっていくという好例だ。

「ジーパン」VS「デニム」、どっち派?

昔の人はみんな「ジーパン」って言ってた。

でも今は「デニム」が一般的。

どちらも意味はほぼ同じなんだけど、使い方に時代の色がにじみ出る。

ファッション誌でも「ジーパン」より「デニム」表記が主流になっていて、Z世代にとっては「ジーパン=昭和語」という認識すらあるよ。

女子中高生に「ジーパン買いに行く?」と聞いたら、「…お父さん?」って言われるかも。

言葉ってほんと空気をまとってるんだね。

ヤバいは昔は危険、今は最高!?

ひとつの言葉が時代によって真逆の意味になることがある。

その代表が「ヤバい」だよね。

昔はネガティブな言葉だったのに、今では最高の褒め言葉になってる。

この変化を見ていくと、日本語の柔軟さがよくわかる。

昭和の「ヤバい」はマジでピンチ!

昭和のころ、「ヤバい」はホントに危険な場面で使われてたんだ。

「警察に見つかったらヤバい」とか「このままじゃテスト赤点でヤバい」っていう感じだったんだよね。

言葉の本来の意味は「危ない状況」だったわけだ。

だけど、現代では「危険」って意味で使う人、あんまりいないよね。

このへんが、昭和と令和の言葉の使い方の違いだと思うんだよなあ。

令和の「ヤバい」は褒め言葉!?

今どきの「ヤバい」は「めちゃくちゃおいしい!」「感動した!」って感じで使うんだよね。

「ヤバい景色」「ヤバいダンス」「ヤバい優しさ」とか、何でもあり。

危険どころか、最高の褒め言葉になっちゃってる。

昭和のおじさんが聞いたら「どこが危ないの?」って聞き返すかもね。

でも、時代が違えば、言葉の感情ジャンルも変わるってことなんだろうな。

親と話して「ヤバい」の意味がズレた!

前に「お母さん、このケーキ、ヤバいよ!」って言ったら「食べたらお腹こわすの?」って真顔で返されたんだって話を聞いた。

いや、そうじゃなくて「めっちゃおいしい!」って意味だったのにね。

親世代と話すときは、こういう意味のズレに注意しないと「誤用だ!」って怒られちゃうこともあるから、気をつけようね。

でも、それも言葉の面白さかも?

マジは本気?それとも強調?

「マジ」は時代によってニュアンスが大きく変わった言葉のひとつ。

昭和の人が聞くと「真剣勝負」の響き、令和の人にとっては「テンション上げワード」。

この変化、じつは日本語進化の縮図かもしれない。

昭和の「マジ」は真剣勝負のことば

昭和時代、「マジでやる」「マジで怒ってる」って言ったら、本気モード突入だったんだ。

冗談ぬきで、「ふざけてないよ!」っていう空気感が伝わったんだよね。

だから昭和の人は、軽いノリで「マジ」を使うのを見たら「それ、ほんとに真剣なの?」って思っちゃうかもな。

言葉の使い方は時代によって空気まで変わるから、不思議なものだよね。

令和の「マジ」はテンションを上げる道具!

令和では「マジ〜!」って気軽に言うことが多いよね。

「マジ最高」「マジかわいい」とか、なんでもマジをつけてテンションアップ!

本気かどうかなんて、もはや気にしてない感じ。

でも、こういう強調語の使い方ってSNSでも会話でもすごく便利なんだ。

たしかに、気持ちを伝えるためには、言葉の使い方が変わっていくのも当然なのかもね。

世代間トークで「マジ?」ってなった話

あるとき、お父さんに「マジ神!」って言ったら「神? なんだそれは。本気の神なのか?」って聞かれたことがあるって言ってる子がいた。

いやいや、「めっちゃ最高!」って意味だったんだけどね。

世代間トークって、こういうズレがあって面白いんだよね。

でも、お互いに理解し合えたら、それもまた楽しいと思わない?

ダサい・イケてるって今どう使う?

「ダサい」「イケてる」も、時代によって評価が変わった代表ワード。

昔は“センス判定ワード”だったけど、今では「ダサかわ」みたいな逆転現象も起きてる。

言葉の価値観ってほんと移り変わるんだね。

昭和の「ダサい」は一発アウト!

昭和で「ダサい」って言われたら、けっこう心にくる悪口だったんだよね。

「ダサい服着てるな」「ダサい髪型だな」とか言われたら、もうその日は立ち直れないレベル。

そうそう、「ださいたま(埼玉県)」のダサさからきてるって説があったよ。

辞書にも「野暮ったい」「かっこ悪い」ってしっかり載っている言葉だったんだよ。

つまり、昭和の「ダサい」はマジで使いどころ注意だったわけだね。

令和では「ダサかわ」「イケてる」は死語ぎみ?

でも令和では「ダサかわいい」って言って、逆に好かれることもあるよね。

たとえばレトロゲームのグッズとか、あえてダサいデザインのTシャツとか。

つまり「ダサい」も「かわいい」に変換される時代になったわけだ。

それに「イケてる」って言葉、もうあんまり聞かないよね?

今は「かっこいい」とか「神」とか「尊い」みたいな別の言葉で置き換わってるんだ。

お父さん世代の「イケてる」に笑った話

この前、お父さんが「今日の俺、イケてる?」って言ったとき、家族みんなで「それ、令和では言わないよ〜!」ってつっこんじゃった。

そんな話も多いね。

昭和世代にはかっこいい誉め言葉だけど、今はちょっと古い響きなんだよ。

こういう世代間の言葉の違い、会話のネタにすると盛り上がるから楽しいよ。

でも言葉って悪気があってズレるわけじゃないから、笑って済ませるのが平和だね。

学校での“禁止ワード”をTPO翻訳(先生・親の前バージョン)

学校や家庭で若者が使う流行語の中には、大人の前で使うとトラブルになるものもあるよね。

同じ意味でも、先生や保護者の前での表現は変える必要がある。

異世代とのコミュニケーションで大切なのは、相手に応じた表現選び。

会話の中で必要な翻訳を覚えておくと、誤解や衝突を減らせるんだ。

「草」は「思わず笑ってしまった」に変換

若者は「笑った」を「草」と表現するけど、先生や年配の人には意味が通じない。

さらに、草を連発すると「相手をバカにしているの?」と誤解されることもあるんだ。

だから大人の前では「思わず笑ってしまった」と丁寧に言うのが安全。

表現の使い分けは社会に出ても役立つスキルになるよね。

「エモい」は「胸にしみた/感動した」に変換

「エモい」は若い世代に人気の流行語だけど、昭和世代の先生や親には意味が伝わらないことが多い。

感情の動きを表す便利な言葉なんだけど、相手によっては「意味不明」と感じるケースもあるんだ。

そんなときは「胸にしみた」とか「感動した」に翻訳すれば、相手にちゃんと伝わる。

異世代との会話では意味を正しく届けることが大事なんだよ。

「キモい」は“事実+感情”で丁寧に言い換え

「キモい」は軽いノリで使いやすいけど、先生や親に聞かれると強い拒否表現に取られる可能性がある。

相手を傷つけやすいワードでもあるよね。

だから「こういう理由でちょっと苦手」とか「雰囲気が怖い」と説明を加えると安心される。

若い世代にとっては当たり前の表現でも、大人の世界では誤解を招く存在になるんだ。

「ガチ」は「本気で/全力で」に置き換え

「ガチ」は若者語の代表ワードだよね。

友達との会話では自然に使えるけど、先生や保護者の前では「本気で」や「全力で」に言い換えるといい。

意味の違いを理解しておかないと、相手に伝わらないこともある。

社会人になってからも同じで、ビジネスメールに「ガチでお願いします」と書いたら絶対に誤解されるだろうね。

語彙を増やしておかないと恥ずかしい理由

語彙が貧弱だと自分の考えを明確に伝えることができないかもしれない。

なぜなら、あいまいな言葉、感情だけで終わる発言、主語・目的語の迷子状態になってしまうからなんだ。

語彙が貧弱だと、話し方・文章・コミュニケーション全体に悪影響を及ぼしてしまうんだよね。

「ヤバい」「それな」だけで会話を完了させがち問題

「ヤバい」「それな」だけで話を終わらせちゃうこと、無意識にあると思う。

でもそれだと、意味がぼやけちゃう。

たとえば「ヤバい」は「すごくいい」「危ない」「驚き」など複数の意味があるしね。

「それな」も相槌にもなるし、賛同にもなる。

だから次の言葉を足さないと、会話が深まらない。

主語も目的語も欠落して、「何がヤバいの?」「それなにが?」ってなる。

「ムズい」「無理」—理由が消えると思考も止まる

「ムズい」「無理」と言うだけで終わらせると、理由が消えて思考が止まる。

「ムズい」は「難しい」「理解できない」「時間が足りない」など原因があるはず。

「無理」も「今条件がこうだから無理」という説明がないと伝わらない。

理由をつけずに使うと、相手に「え、それなにが?」と返されて終わることが多いよね。

主語・目的語が迷子になると伝わらない

言葉の中で主語(誰が)・目的語(何を)がはっきりしてないと、意味が飛んじゃう。

「それをしたらいいと思う」って書くと、「それ」が何か不明。

「君が宿題を先にするならいいと思う」と書けば、主語・目的語が明確。

迷子にならないように、いつも「誰が」「何を」「どうする」の線を意識しておくこと。

決めつけ(断言)・一般化(みんな)・責任転嫁(◯◯のせい)

言葉のクセとして、決めつけ・一般化・責任転嫁がある。

たとえば「君はいつも怠けてる」「みんながこう思ってる」「〜のせいでできなかった」など。

断言は反発を生みやすい。

一般化は例外を無視する。

責任転嫁は信頼を失う。

だから頭のいい言い回しを使うなら、「〜の可能性がある」「多くの人は」「状況によっては」「〜の理由かもしれない」など、柔らかく言い換えるといい。

若者言葉の「再生」ってあるの?

死語になったはずの言葉が、数年後にリバイバルして帰ってくることがあるんだ。

時代を超えて生き残るワードって、意外と多い。

その理由をいくつかの角度から見てみよう。

SNSで“ネタ化”して復活する

今のZ世代は、古い言葉を逆にネタとして使うのが得意。

「チョベリグ」「あげぽよ」「バッチグー」みたいな単語が、TikTokやX(旧Twitter)でネタワードとして復活してるよね。

本気で使ってるわけじゃないけど、面白がることで再生してる。

つまり死語は“笑える文化遺産”として生きてるんだ。

ドラマやアニメの影響でリバイバル

昔のドラマやアニメが再放送されると、その中のセリフがまた流行ることがある。

たとえば「なめんなよ」や「ど根性」なんかがそう。

キャラクターの魅力とセットで覚えられると、言葉は息を吹き返すんだ。

SNS世代は過去の映像も手軽に見られるから、こういう“逆輸入ブーム”が起きやすい時代なんだ。

“ダサい”が“かわいい”に変わる瞬間

たとえば「チョベリグ」みたいに、昔はダサい代表だった言葉が、今では“わざと使うのがかわいい”になる。

この現象はファッションにも似てるよね。

古着やレトロアイテムが流行るのと同じで、言葉にも「ビンテージ価値」が出てくるんだ。

使う側のセンス次第で、死語はよみがえる。

“親との共通語”になって蘇るケース

親が昔使ってた言葉を子どもが真似して使うことで、家庭内だけで“再生”することもある。

「チョーウケる」や「イケてる」なんて言葉は、親世代に通じるし、子ども世代でもギャグとして通じる。

それが家族の笑いになるから、結果的に言葉が生き続けるんだ。

こういう“世代間リレー”がある限り、死語は完全には死なない。

学校で使ってOK?死語のTPOチェック

「死語」や「古い言葉」って、いつどこで使ってもいいわけじゃないよね。

使い方を間違えると笑いが取れるどころか、空気が凍ることもある。

そこで、場面ごとの“使っていい・悪い”ラインを見てみよう。

クラスメイト同士の会話ならセーフ

仲のいい友達同士なら、死語をネタにするのはアリ。

「それ昭和すぎ〜!」とか「チョベリグじゃん!」と冗談っぽく使う分には笑いが起こる。

でも相手がマジトーンのときは避けたほうがいい。

空気を読むのが何より大事だ。

先生の前では一呼吸おく

先生世代は昭和〜平成の言葉をよく知ってるけど、ギャグにされると微妙な顔をする人もいる。

授業中に「ナウい」とか「バッチグー」と叫んだら、確実にスルーされるだろうね。

そういうときはあえて使わず、タイミングを見極めよう。

“わざと死語を出す”のもセンスの一部だ。

SNSでは注意!炎上リスクも?

古い言葉を投稿すると、ネタとして面白がられる一方で、「寒い」「狙いすぎ」と言われるリスクもある。

とくにフォロワーが多いアカウントは気をつけよう。

使うなら“あえてのギャグ”って空気を出しておくのがコツ。

死語は使い方を間違えると地雷にもなるからね。

発表・スピーチでは封印推奨

文化祭や発表会で死語を使うと、インパクトはあるけど理解されないリスクが高い。

全員が意味を知ってる保証がないからね。

ただ、企画系のネタ発表や漫才ならアリ。

「昭和コント」みたいにわざと使うなら、爆笑を取れることもあるよ。

要するに、TPOを意識すれば死語も立派な武器になるんだ。

お母さんと意気投合できる昔の言葉 言い換え早見表18

ここまで出てきた昔の言葉を一覧にしてまとめておいたよ。これを知っておけば余計な小言をもらわないばかりか、お母さんと意気投合しちゃうかもね!

| ジャンル | 昔の言葉(死語寄り) | 当時のニュアンス | 今の近い言い方(注意) |

|---|---|---|---|

| テンション・ほめ | チョベリグ | めっちゃ最高(超ベリーグッド) | 「最高」「めっちゃいい」/今は完全にネタ枠 |

| テンション・ほめ | イケてる | かっこいい、いい感じ | 「かっこいい」「いいじゃん」/真顔で言うと“親感”が出る |

| 友達・関係 | ツレ | 一緒にいる仲間、連れ | 「友達」「一緒にいる人」/言い方でヤンチャ寄りになる |

| 友達・関係 | リア充 | 現実の生活が充実してる人 | 「充実してる」「楽しそう」/人に貼るとケンカの火種 |

| 怒り・不快 | ムカつく | 腹が立つ、イラっとする | 「正直いやだった」「納得できない」/大人前は翻訳が安全 |

| 拒否・苦手 | キモい | 強い拒否感(言い方がキツい) | 「苦手」「怖い」/理由を一言足すと事故りにくい |

| SNS・ネット | w(ダブリュー) | 笑い(草より前の世代) | 友達:そのままでも通じる/改まった場:「笑った」 |

| SNS・ネット | 盛る | 写真や話を“よく見せる” | 「加工する」「話を大きめに言う」/場面次第で悪口になる |

| 服・持ち物 | ズック | 布の靴、運動靴っぽいもの | 「スニーカー」「上履き」/地域と世代で通じ方が変わる |

| 店・スポット | ソニプラ | ソニープラザ(雑貨店)の略 | 「PLAZA(プラザ)」/今は店名が変わってる |

| 学校・空気 | KY | 空気が読めない | 「空気読めない」「ズレてる」/人に直撃させず“行動”に向けると無難 |

まとめ:言葉は時代の“空気”で生きている

「死語」や「昔の言葉」って、けっして恥ずかしいものじゃない。

むしろ、その時代に生きていた人たちの感情や流行、笑いのセンスを映す“鏡”なんだ。

昭和の人が「バッチグー!」と叫んでいたように、今の中学生も「神!」とか「ヤバすぎ!」って言葉でテンションを伝えてる。

言葉は変わるけど、“伝えたい気持ち”の本質はいつも同じ。

大事なのは、言葉を使う場面と相手をちゃんと選ぶこと。

ネタで使って笑わせるもよし、知識として語るもよし。

そして10年後には、今キミが使ってる言葉もきっと“懐かしい死語”になってる。

そのとき後輩に「え、それ令和語?」って笑われたら、こう言えばいい。

「これが時代を生きた言葉なんだよ」ってね。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません