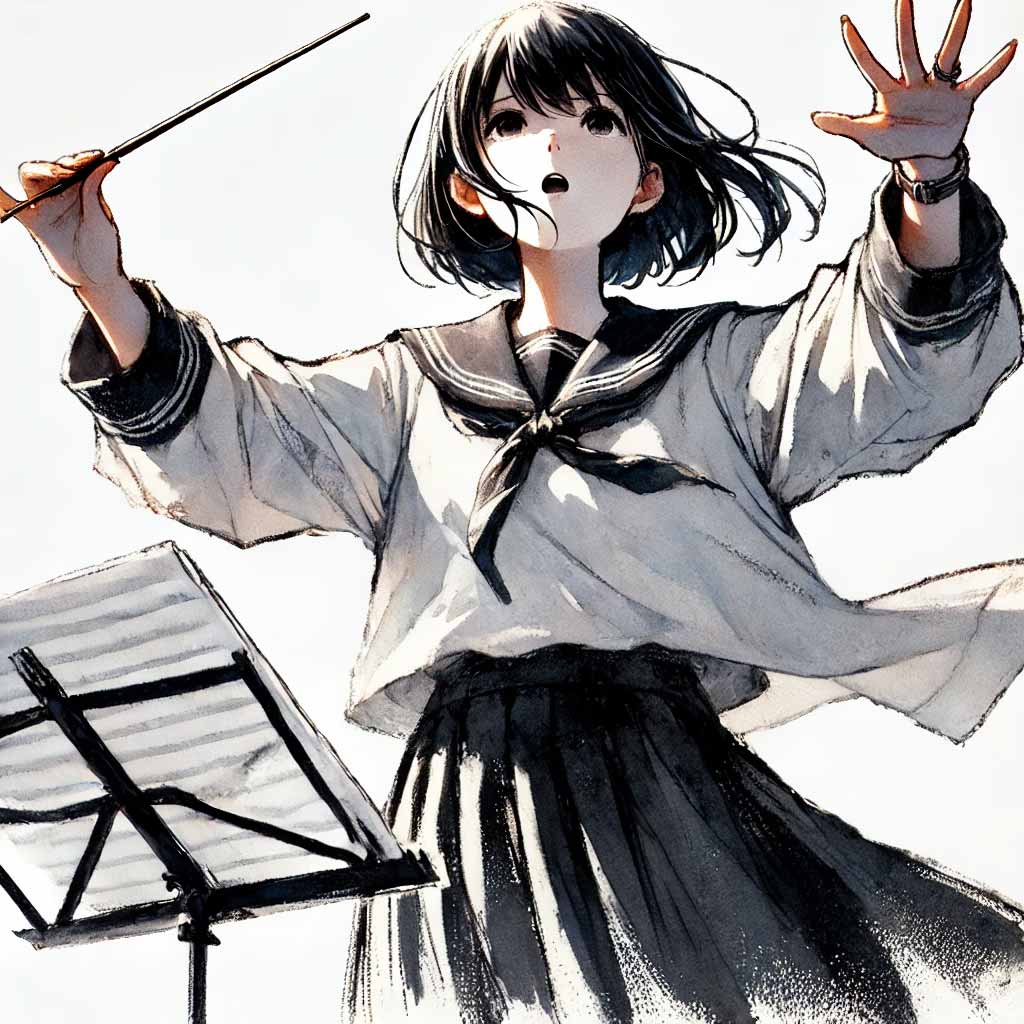

合唱コン 練習のポイントは勝つより伝える!

合唱コンって、ただ上手に歌うだけのイベントじゃない。

本気で声を合わせた時間が、人の心を動かす。

大切なのは“金賞を取ること”より、“気持ちが届くこと”。

勝つより伝える合唱を、一緒につくろう。

合唱コン、勝つより“伝える”を狙え

「うまく歌う」より「心に残す」。

それが本当の目標かもしれない。

練習の前に、“伝える”ってどういうことかを、少し考えてみよう。

歌詞を読んで“主人公の気持ち”を想像してみる

歌詞って、ただの文字じゃないんだ。

そこにいる主人公の気持ちを想像してみる。

誰に向かって歌ってるのか、どんな感情でその言葉を口にしてるのか。

想像すると、自然に声のトーンも変わる。

たとえば切ない歌なら、ほんの少し息を混ぜる。

「伝わる」って、そういう小さな工夫の積み重ねだよね。

曲に出てくる「山」と「谷」を見つける

歌の中には、必ず気持ちの“山”と“谷”がある。

静かなところ、盛り上がるところ。

全部を全力で歌うより、強弱の差をつけた方がずっと響く。

“谷”を丁寧にして、“山”で心を解き放つ。

まるで波みたいに、緩急があったほうが心地いい。

聴く人の心を“つかむ”最初の一行をつくる

歌い出しって、合唱の「第一印象」みたいなもの。

最初の一音で、聴く人の耳をつかむ。

ほんの少し間を置くとか、息を吸う音を生かすとか。

たったそれだけで、空気が変わる。

はじまりの一歩を大切に。

自分たちの“らしさ”をテーマにする

上手いクラスはたくさんある。

でも、「あのクラスらしい」って思わせたら、それが一番の勝ち。

優しい声、力強い声、温かい空気。

どんな色でもいい。

“らしさ”が出ると、合唱に命が宿るんだ。

※くわしくは「合唱コンクールで勝てる曲と練習のしかた!」

練習は量より“流れ”で決まる

たくさん練習しても、まとまらない日ってあるよね。

実は“時間”より“流れ”のほうが大事なんだ。

テンポと気分を整える練習が、クラス全体の力を引き出す。

まず「今日どこを仕上げるか」を決めておく

練習前に「今日はここをやる!」って決める。

それだけで集中力が全然違う。

なんとなく歌ってると、気づけば時間切れ。

1回ごとの練習に、ちょっとしたゴールを作ろう。

最初の10分でクラスの空気をそろえる

最初の10分は、声を出すより“心を合わせる”時間。

体を軽く動かしたり、顔を上げて深呼吸したり。

「今日も頑張ろう」って空気をつくるだけで、声のまとまりが全然違う。

不思議だけど、気持ちのチューニングって本当にあるんだ。

通し練習より“短距離スプリント”練習

通しで歌うと、疲れちゃって後半ぐだぐだ。

だから「ここだけ集中」って短時間練習を繰り返す。

リズムずれや難しい転調は、ピンポイントで攻める。

ちょっとずつ積み上げた方が、最終的に安定するんだ。

1日の最後に「うまくいった瞬間」をみんなで共有

練習が終わるとき、ちょっとだけ「今日ここ良かったね」を言い合う。

それだけで空気が柔らかくなる。

「うまくいった!」って気持ちを残して終わると、次の練習が楽しみになる。

合唱って、気持ちの流れで変わるんだよね。

聴く人がゾクッとする“見せ所”の作り方

全部完璧な合唱より、心に刺さる一瞬があるほうが強い。

“見せ所”を意識して、聴く人の心をつかもう。

そこに、クラスの物語が生まれる。

感情のピークを“あえて一箇所”に絞る

曲の中で、ここだけは全員で気持ちを爆発させようって場所を決める。

ピークが多いと印象がぼやける。

ひとつの場面を思い切り歌えば、聴いてる人の心が動く。

集中の矢印をひとつにする。

それが“見せ所”の始まり。

“静寂”と“爆発”のギャップを狙う

静けさも、立派な武器だ。

小さな声で息を揃えた後、一気に開く。

この“落差”が、鳥肌ポイント。

抑えるからこそ、放ったときに響く。

静寂の中にこそ、音楽の力がある。

パートの掛け合いでストーリーを作る

ソプラノが語って、アルトが返す。

男子が問いかけて、女子が答える。

そんな掛け合いがあると、曲に“ドラマ”が生まれる。

ただの歌じゃなく、ひとつの物語になるんだ。

最後の一音は“ピタッ”で終わらせる

ラストの一音。

この一瞬に全員の気持ちを集める。

声を合わせる、息を合わせる、静かに止まる。

“ピタッ”と止まったときの空気。

それが、会場の心に残る。

パート練は「正確さ」より「つながり」重視

音を合わせるのも大事だけど、それより“心を合わせる”ほうが先。

パート練習は、ただの確認作業じゃない。

仲間との信頼を育てる時間だ。

パート練を“耳トレ”の時間に変える

自分のパートの音だけじゃなく、隣のパートの響きを感じよう。

誰と一緒に歌ってるかを意識すると、音がやわらかく混ざる。

耳を使う練習、これが実は一番大事。

相手パートを聴きながら歌う練習

歌いながら、別パートのメロディを意識して聴く。

これができると、全体が溶け合う。

合唱は“声の会話”。

聴き合うほど、ハーモニーがきれいになる。

間違いを責めずに“修正合戦”を楽しむ

ズレても、笑って修正すればいい。

「今の違ったね、もう一回!」って明るく言える空気を作ろう。

間違いを怖がらないチームは、絶対強い。

失敗も、成長の音になる。

リーダーは「まとめ役」より“空気係”でOK

パートリーダーは、まとめる人というより、支える人。

声が出にくい人をフォローして、空気をやわらげる。

「次いこっか」「大丈夫!」って声をかけるだけで、場が温まる。

合唱はチームプレイ。

やさしさも練習の一部。

指揮と息を合わせる“魔法の瞬間”をつくる

合唱の一番きれいな瞬間って、全員の息が“ひとつ”になったとき。

その感覚をつかめると、音が変わる。

心も、空気も、ひとつになる瞬間をつくろう。

指揮者を“見る”じゃなく“感じる”

視線で追うんじゃなく、体で感じる。

「次、ここで息だな」っていう空気を読む。

不思議だけど、感じ取れるようになる。

その瞬間、全員の動きがそろう。

ブレスを“音”の一部にする

息を吸う音も、音楽の一部だと思ってみよう。

“吸う→待つ→放つ”の流れに、呼吸のリズムをのせる。

音が生きている感じになる。

ブレスは、声のスタートライン。

手と声の動きを同期させるゲーム練習

指揮の動きにあわせて、体を小さく動かしてみる。

手を少し上げるとか、肩を動かすとか。

体と声がつながると、自然にリズムが合う。

ちょっとゲーム感覚で楽しもう。

「吸って、待って、放つ」の3段構えを意識

焦って歌うより、一呼吸おいてから出す。

“吸う”“待つ”“放つ”を意識すると、音に深さが出る。

空気をためて放つ。

それだけで、合唱が大人っぽく聞こえるんだ。

クラスを“ひとつの楽器”にする演出力

上手さよりも、“ひとつに見えること”。

クラス全体が、まるで大きな楽器みたいに響く。

そんなステージを作れたら、もう半分成功してる。

並び順を変えてバランスを調整する

いつもの並びだと、声の届き方が偏っちゃうこともある。

たまに場所を入れ替えるだけで、響きが変わるんだ。

音の重なりが見えるようになる。

「背の順」じゃなく「響きの順」で並ぶのもアリだよね。

顔の向きを統一して視線をそろえる

同じ方向を向くだけで、クラス全体の印象がピシッとする。

目線がバラバラだと、それだけで落ち着かなく見える。

ステージでちょっと上を見るように歌うと、声も遠くに飛ぶ。

小さなことだけど、すごく大きな差になる。

みんなで“同じ空気”を吸う呼吸合わせ

ブレスをそろえると、音がそろう。

「せーの」じゃなく、自然に息が重なる瞬間を感じる。

空気の動きが合うと、不思議なくらい声がまとまる。

合唱って、音より先に“呼吸”でひとつになるんだ。

リハーサルで「見られる側の気分」を練習

本番って、練習と違って“人に見られる”プレッシャーがあるよね。

だからこそ、リハの段階で誰かに聴いてもらう。

目線を感じる練習をすると、ステージでも自然に振る舞える。

「見られる練習」も、実はすごく大切。

練習でやる気が落ちたときのリカバリー法

どんなに仲の良いクラスでも、気持ちが切れる瞬間はある。

そんなときこそ、立て直せるチームが強い。

笑いと工夫で、もう一度息を合わせよう。

「笑える失敗タイム」で空気を戻す

真面目にやってるからこそ、空気が固まることもある。

そんなときはあえて笑おう。

「今の音、宇宙行ったね!」とか。

冗談が一つ入るだけで、場がふっと軽くなる。

笑いはチームの潤滑油。

録音を聴いて“自分たちに感動”する

練習を録音して、みんなで聴いてみる。

「お、ここ意外といい!」って気づく瞬間が、やる気を戻してくれる。

成長してる自分たちを耳で確かめると、もう少し頑張ろうって思えるんだ。

褒める担当をローテーション制にする

毎回、誰かが「今日のいいところ」を言う係をやる。

褒めるって意外と難しいけど、言葉にすると空気が変わる。

誰かが認めてくれるだけで、また声を出す勇気が出る。

小さな言葉が、チームを支えるんだよね。

練習の終わりを“拍手”で締める

「今日もおつかれ!」って拍手で終わる。

それだけで、ちょっと清々しい。

いい日も、微妙な日も、最後に区切りをつけるのが大事。

拍手は“今日をリセットする音”でもあるんだ。

本番で最高を出すための“心の整え方”

リハで完璧でも、本番で固まる。

それ、よくある。

でも大丈夫。

緊張は敵じゃなくて、集中のサインなんだ。

うまく使えば、最高の味方になる。

「緊張=集中のサイン」と思い直す

心臓がドキドキしても、それは悪いことじゃない。

「体が真剣モードに入ってる証拠」って思ってみて。

緊張してる自分を責めないで、むしろ「よし、きた!」って受け入れよう。

そこから集中力が生まれる。

本番前は“声”より“呼吸”を整える

大きな声を出すより、ゆっくり息を吐くほうが効果的。

呼吸が整うと、気持ちも落ち着く。

「深呼吸って地味にすごい」って、やってみると実感する。

息のリズムが心のリズムになるんだ。

ステージを「練習の延長」に変えるメンタル技

「本番だ…」って思うと緊張が倍増する。

だから「今日もいつもの練習の続き」って思うようにする。

会場も先生も観客も、ただの背景。

“自分たちの空気”をそのまま持っていけばいい。

終わったあと全員で“おつかれ!”を言う

歌い終わった瞬間って、いろんな感情があふれる。

悔しい、嬉しい、泣きそう。

でも、まずは「おつかれ!」。

それを言うことで、クラスの気持ちがひとつになる。

最後まで声をかけ合うチームは、やっぱり強い。

まとめ

合唱コンは、“心のチーム戦”だと思う。

音を合わせるより、気持ちを合わせるほうがずっとむずかしい。

でも、それができたときに初めて、歌が本物になる。

上手くなくてもいい。

完璧じゃなくてもいい。

聴く人の心を温かくできたら、それがもう金賞級。

合唱って、「声」じゃなく「気持ち」を重ねる競技だ。

その一瞬を全員で作れたら、それが君たちの“勝ち”だよね。

※くわしくは「合唱コンクールで勝てる曲と練習のしかた!」

プロフィール

1部上場の大手教育出版企業で、30年間にわたり小学生から高校生向けの情報誌の編集長を務めてきました。テキスト、イラストも自分で制作しています。

このサイトでは、思春期まっただ中の中学生と、その保護者や先生にも役立つ情報をお届けします。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません