死語ってなに? 今の言い方で言うと? 時代ごとの死語一覧100!

まず「死語」ってなんだ?中学生にもサクッと解説

死語という言葉を聞くと「なんか古臭い」と思うかもしれないよね。

実は死語は、その当時は若者言葉として流行語ランキングの1位に輝いていたようなキラキラした存在なんだ。

当時の空気を映す鏡のような単語が、新しい時代になると誰も使わなくなってしまう。

それが死語という表現につながるんだ。

意味が消えたわけじゃなくて、会話の場から退場しただけ。

だから死語は歴史を語る資料にもなるし、友達とのコミュニケーションのネタにもなるよ。

死語と流行語のちがいをざっくり知ろう

死語と流行語はまるで反対の存在だよね。

流行語は最新トレンドのワードで、女子や高校生がSNSやLINEで「これエモい」「ワンチャンある」とかバズらせて広がる。

だけど時間が経てばオワコンになって死語へと移動する。

つまり流行語は生まれたての若者言葉で、死語はそれが年齢を重ねて「昔の言葉」になった状態なんだ。

毎年発表される流行語大賞も、未来には死語ランキングに入るかもしれない。

そう考えると、死語と流行語は同じ線上にある存在なんだよ。

なぜ古い言葉が「死んだ」みたいに言われるのか

当時の若者にとっては流行の中心だった単語でも、周りの空気が変われば意味を失っていく。

例えばチョベリグやKYは、一時は若者言葉として大人まで使っていた。

でも今の世代からすれば「古い」「無理」という印象になる。

死語という表現は「誰も使わなくなった=生きていない」というイメージから来ているんだ。

ちなみに中には完全に消えずに、ギャル文化の中で形を変えて残るワードもあるよ。

テレビとネットで寿命のスピードが変わる

昭和の流行はテレビや雑誌が中心で、長く定番として生き残った。

平成になるとガラケーとメールが流行の中心になって、若者言葉の入れ替わりも早くなった。

そして令和はスマホとSNS。

LINEやTwitterでワードが一瞬で広まり、次の瞬間にはオワコンになる。

ぴえんや激おこぷんぷん丸のように、流行の寿命が数か月単位なんてこともある。

ネットのトレンドはスピードが命だからこそ、死語になるのも早いんだろうね。

死語を使うとウケるとき・ドン引きされるとき

死語はただ古いだけじゃなくて、使い方次第で会話を盛り上げるアイテムにもなる。

例えば授業中に先生が昭和の単語をぽろっと言ったら、生徒から「それ死語じゃん」とツッコミが入る。

空気が和む瞬間だ。

でも同じワードを大人が真顔で使ったら「え、それ古すぎない?」とドン引きされる。

つまり死語は笑いを生むかショックを与えるか、場面と使い方で評価が変わるんだ。

だからこそコミュニケーションでの距離感をマスターするのに役立つ存在でもある。

※合わせて読みたい「今は使われなくなった 昔の言葉 昭和の言葉100!」

昔の言い方 vs 今の言い方 おもしろ比較ベスト20

死語と今の言い方を比べると、世代ごとの空気やトレンドが一気に見えてくるんだ。

当時の若者にとっては最先端のワードが、いまの女子や男子からすると「古い表現」としか思えない。

ランキング形式で紹介するとわかりやすいし、会話のネタにもなるよね。

歴史の勉強みたいに、言葉の変化を追うのも楽しいものだ。

「チャンネル回す」→「リモコン押す」

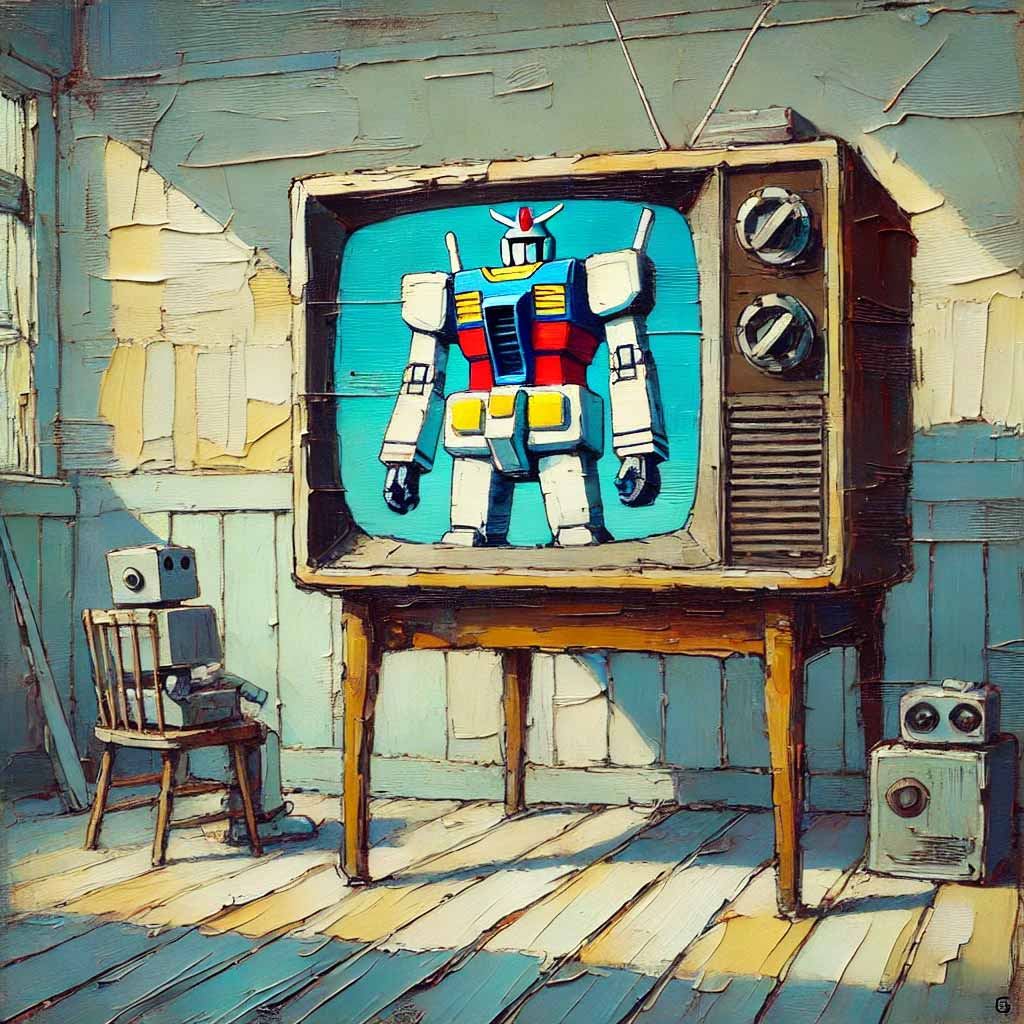

昭和の家庭ではテレビのチャンネルを回すのが当たり前だった。

当時の子どもたちにとって「チャンネル回して」は日常的なハナシだったんだ。

でも今の世代はスマホ感覚でリモコンを押すだけ。

だから「チャンネル回す」と言われてもピンとこない。

死語の存在が生活習慣の違いを教えてくれる例だよね。

「ダサい」→「キモい/センスない」

平成の頃に1位レベルで使われた「ダサい」という表現。

今でも存在してはいるけれど、若者言葉としては勢いが落ちている。

代わりに「キモい」や「センスない」という単語がリアルに響くようになった。

言い方が変わると空気も変わるよね。

同じ否定でも印象が違うのが面白い。

「ポケベル打つ」→「DM送る」

平成初期の女子高校生にとって、ポケベルは定番のコミュニケーション手段だった。

当時は数字でメッセージを打ち、友達とやりとりしていたんだ。

でも今はスマホでDMを送るのが当たり前。

メールすら古いという評価を受ける時代になった。

表現は違っても「友達に連絡する」という意味は変わらないのが興味深いよね。

「ガビーン」→「ショック/オワタ」

昭和から平成にかけて「ガビーン」はショックを表す定番ワードだった。

当時は漫画やアニメでよく見かけたんだ。

でも今の若者は「ショック」や「オワタ」と言う。

LINEやSNSで「オワタ」と書けば周りにすぐ伝わる。

言葉の使い方は変わっても、落ち込む気持ちを共有する表現はずっと続いているんだ。

親・先生が言いがち死語→最新ワードにアップデート

学校や家庭で「え、それまだ使うの?」と思う単語に出会ったことはあるよね。

親や先生の世代では普通でも、令和の若者からすればすでに死語。

そんなときに最新ワードに置き換えれば、会話がスムーズになるし、空気もやわらぐ。

世代間コミュニケーションを楽しくするヒントになるんだ。

「青春だねぇ」→「エモいわ/尊い」

親世代や先生が口にする「青春だねぇ」という表現。

当時は感動や褒め言葉として定番だったんだ。

けれど令和の高校生や女子が使うなら「エモいわ」や「尊い」が近い。

写真や思い出を語るときに「青春」と言われるより「エモい」と言われたほうが、若者の心にはリアルに響く。

表現は変わっても意味の本質は変わらないんだよね。

「ガールフレンド」→「彼女/彼ピ」

大人の世代は彼女のことを「ガールフレンド」と呼んでいた。

当時はカッコよかったワードかもしれないけど、今の女子や男子からすればちょっとおじ感があるよね。

最新では「彼女」が基本だけど、SNSやLINEでは「彼ピ」なんて言い方も広がっている。

短縮するのがトレンドで、軽やかに伝えられるのが今の若者言葉の特徴なんだ。

「ドンマイ」→「気にすんな/どんまいガチ勢」

昭和に流行していた「ドンマイ」。

意味は「気にするな」だったけど、今の空気だと少し古い響きになっている。

代わりに「気にすんな」といった使い方の方がリアルに伝わる。

授業や部活で失敗した友達を励ますときに、相手の年齢や世代に合わせた表現を選ぶのは大事だよね。

「ビデオに録る」→「録画する/保存する」

昭和から平成にかけては「ビデオに録る」が当たり前の表現だった。

当時はVHSやガラケーでの録画が主流だったんだ。

でも今は録画するならHDDやスマホで保存。

だから若者にとっては「録画する」「保存する」が自然な言い方だよね。

死語が技術の変化とリンクしているのがよくわかる例なんだ。

SNS・ゲームで誤解されない言い換えフレーズ

SNSやゲームはトレンドの変化が早い世界。

ちょっと前の言葉を使っただけで「それ死語じゃん」と笑われることもある。

だからこそ正しい言い方をマスターしておくことが大事だよ。

最新ワードを知っておくと、リア充な友達との会話もスムーズになるし、オンラインでのコミュニケーションでも浮かなくてすむ。

「掲示板に書き込む」→「コメントする/ポストする」

平成のネット文化では「掲示板に書き込む」が普通の言い方だった。

当時は2ちゃんねるなどが中心だったんだ。

でも今はSNSのコメントやポストが主流。

だから若者にとっては「コメントする」「ポストする」が自然なんだ。

表現は違っても、友達と会話する感覚は変わらないよね。

「カキコ」→「リプ/コメ」

昔のネットスラングで「カキコ」という言葉があった。

「書き込み」を短縮しただけなんだけど、今の若者からすると死語感が強い。

代わりに「リプ」や「コメ」がSNSの定番表現になっている。

LINEで使うなら「スタンプ」や「既読」も加わってくるし、空気を読む上での単語のアップデートは欠かせないんだ。

「オフ会」→「リアイベ/現地集合」

平成のネット文化でよく聞いた「オフ会」。

当時はネットで知り合った友達と会うイベントを意味していたんだ。

でも今は「リアイベ」や「現地集合」といった表現が自然。

オワコン化したワードが新しい呼び方で生まれ変わるのは言葉の歴史の面白いところだよね。

「ギャル文字」→「絵文字/スタンプ」

平成初期に流行した「ギャル文字」。

文字を崩して遊ぶ文化だったけど、今の若者にとっては読みづらい存在で死語に近い。

代わりにSNSでは絵文字やスタンプが会話の主役になっている。

女子の間では特に定番の使い方で、コミュニケーションの空気を柔らかくする効果があるよ。

学校生活シーン別 死語から今語に瞬間変換

学校生活の中で使われる表現も時代とともに変化する。

体育祭や文化祭、授業やテスト。

場面ごとに昔の言葉と今の言葉を比べると、世代ごとのイメージの違いが浮かび上がる。

大人の口から出た死語を笑いに変えて、友達と新しい言葉を共有するのも楽しいよね。

体育祭(応援):「ファイト!」→「ブチ上げてこ」

昭和や平成では応援といえば「ファイト!」。

今の中学生からするとちょっと古い。

でも令和の応援なら「ブチ上げてこ」なんて気分だよね。

リアルな空気を伝えるために若者言葉は常に更新されているんだ。

文化祭(出し物):「イカす!」→「映える/バズる」

文化祭で友達の出し物を見て「イカす!」なんて言ったら、たぶん周りは笑うよね。

当時は褒め言葉だったけど、今は「映える」や「バズる」が定番。

写真やSNSと直結するのが令和の表現だ。

授業中(ボケ):「オヨヨ」→「草/笑った」

授業でボケた友達に「オヨヨ」と返すのは昭和漫画的なノリ。

当時は可愛い表現だったんだ。

でも今は「草」や「笑った」がすぐに使える返し。

LINEやSNSと連動して、リアルタイムで空気を共有するのが特徴だよね。

テスト(ピンチ):「参ったな」→「ムリゲー」

テストのときに「参ったな」と言えば、先生世代には伝わる。

でも今の高校生や中学生なら「ムリゲー」と言う。

ゲーム感覚でピンチを表現するのが令和のトレンドなんだ。

死語って地方によって違う?

死語というと全国で共通して古くなる言葉を思い浮かべるよね。

でも実際には地域ごとに死語のラインが違うことがあるんだ。

同じ単語でも関西ではまだ現役、関東では完全にオワコンなんてパターンもある。

ご当地ワードを知ると、旅行や転校のときに役立つし、世代間だけでなく地域間のコミュニケーションもスムーズになるんだよ。

関西ノリの「アカン」と関東ノリの「ヤバい」

関西で「アカン」と言えば「無理」や「ダメだ」という意味。

昔から大人も若者も使っていた定番ワードだよね。

一方で関東では同じ場面で「ヤバい」を使う。

昭和から令和までずっと残る不思議な存在で、ニュアンスは世代によって変わる。

つまり「アカン」と「ヤバい」は、地域ごとに死語にならない生き残り単語なんだ。

東北に残る昭和っぽい表現

東北地方では今でも昭和っぽい表現が生きているケースがあるよ。

例えば「じぇんこ」はお金の意味だけど、若者の間でもネタ的に使われることがある。

世代や年齢を超えて使われると死語扱いされにくい。

死語になるかどうかは、その土地の空気や文化に左右されるんだ。

沖縄・九州の独自ワードが「死語扱い」されにくい理由

沖縄や九州には方言由来の独自ワードが多いんだ。

たとえば「なんくるないさー(なんとかなるさ)」は今でもポジティブな表現として現役。

地域文化と結びついている単語は、全国的に見れば古いのに現地では死語にならない。

存在感が強く、若者にも受け継がれるからだろうね。

ご当地死語を知ると旅行が楽しくなる

旅行先で地元の死語を耳にすると「まだ使うんだ!」と笑える瞬間がある。

そういうときに意味を知っていれば会話が広がるよね。

友達とのコミュニケーションにも役立つし、トレンドを超えた深い表現に触れることもできる。

死語はその土地の歴史を感じさせてくれる宝物みたいな存在なんだ。

アニメ・漫画に残る死語の魔力

アニメや漫画には、昭和や平成の死語がたくさん残っているんだ。

世代を超えて読まれる作品では、当時の若者言葉がそのまま残り、今の中学生にも届く。

推し活で昔のセリフを引用すれば「それ知ってる!」と友達が盛り上がることもあるよね。

死語が死なずに生き続ける理由の一つがここにある。

昭和アニメの決めゼリフに潜む古い表現

昭和のロボットアニメや学園ものでは「根性!」や「ガビーン!」みたいな表現が定番だった。

当時は1位レベルの人気フレーズ。

でも今では完全に死語。

けれどアニメの中では当時の空気ごと保存されている。

作品を通じて意味を理解できるのが面白いんだ。

ジャンプ黄金期の言葉はなぜ「死なない」のか

平成のジャンプ黄金期では「ダセェ」「キメる」などの若者言葉が多用された。

当時は最新だったけど、いま読んでも古臭いより「味がある」と思われることが多い。

それは漫画という媒体が歴史を残すから。

世代を超えて読まれることで、死語が完全に消えることなく残り続けるんだよね。

再アニメ化で蘇るフレーズの例

昔の漫画やアニメがリメイクされると、死語だったワードが再び登場する。

例えば昭和の決めゼリフが令和版でそのまま使われると、若者にも「新鮮」と感じられることがある。

復活はミライの流行につながる可能性もあるんだよね。

推し活で「死語ネタ」を引用するおもしろさ

推し活の会話でわざと死語を引用すると笑いが起きる。

「チョベリバ」や「バッチグー」といった言葉は今の若者にとって逆に新しい。

SNSでネタにすればバズることもあるよ。

死語はコミュニケーションを盛り上げる秘密兵器だね。

未来に死語になるかもしれない今の言葉

今は定番で使っている言葉も、数年後には「え、それ古くない?」と笑われるかもしれない。

流行の寿命は短いから、若者言葉の多くは未来の死語候補。

ランキング形式でチェックしておくと、数年後に友達と「やっぱりそうだったね」と会話が盛り上がるよ。

「チルい」→数年後にどうなる?

今の女子や男子が使う「チルい」。

意味は「落ち着いてる」「リラックス」だけど、未来では死語になる可能性大。

当時の空気を反映しているからこそ短命になるパターンもあるんだ。

「それな」→短命ワード?

「それな」は共感を示す若者言葉。

今はLINEやSNSの会話で定番だけど、使いすぎるとオワコン化しやすい。

数年後には「古い」と評価されて死語扱いされる可能性もある。

意味はシンプルだから別の言い方にすぐ置き換わるかもしれない。

「ぴえん」→すでに消えかけ説

令和初期に流行した「ぴえん」は、もう死語ランキングに入りかけているよね。

女子の間で写真やスタンプと一緒に使われていたけど、今では「無理」「泣いた」に置き換わっている。

流行のスピードが速いからこそ、すぐに消えていくんだ。

「バズる」→メディア変化で変わる運命

今はSNSの定番ワード「バズる」も未来ではどうなるかわからない。

令和後期には新しい単語が登場して置き換えられる可能性があるんだ。

使い方が変化すれば、バズるも死語候補になる。

歴史の中で言葉は常に変化していくものなんだろうね。

死語一覧:昭和50年代(1975〜1984)に広まった死語・文化

今では死語となった言葉は、当時の会話ではごく自然に飛び交っていた。

学校帰りには駄菓子屋に寄り、部活仲間や友人と過ごすのが当たり前。

テレビは一家に一台の大切な娯楽で、リモコンではなく「チャンネル回して」が日常のフレーズだった。

こうした表現は今の若者には通じないが、時代を象徴するユーモアや生活感を残している。

死語は単なる古い言葉ではなく、時代の息遣いを映した小さな文化遺産なのだ。

| No. | 死語/文化 | 補足(当時の意味) | 今の言い方・現象 |

|---|---|---|---|

| 1 | カセットテープ | 音楽や音声を磁気テープに録音する媒体。 | 配信・ストリーミング。 |

| 2 | ダビング | テープやビデオの複製を作ること。 | コピー/バックアップ。 |

| 3 | 巻き戻し | テープを逆回転して頭出し。 | シーク/スライダー移動。 |

| 4 | VHS | 家庭用ビデオ規格の主流。 | 配信・BD。 |

| 5 | ベータ | VHSと競合したビデオ規格。 | 配信・BD。 |

| 6 | チャンネル回す | テレビ前面の物理ダイヤル操作。 | リモコン操作/タップ。 |

| 7 | ブラウン管テレビ | CRT方式のテレビ。 | 薄型テレビ(液晶・有機EL)。 |

| 8 | ファミコン | 任天堂の家庭用ゲーム機(1983)。 | Switchなど現行機。 |

| 9 | ゲームウォッチ | 携帯型液晶ゲームの元祖。 | スマホゲーム。 |

| 10 | リカちゃん電話 | 電話をかけると自動音声が流れる遊び。 | 公式ボイスアプリ/ボイスBot。 |

| 11 | ビックリマンシール | お菓子付録のコレクション熱。 | トレカ/ガチャ景品文化。 |

| 12 | キン消し | 『キン肉マン』の消しゴム。 | カプセルトイ/フィギュア。 |

| 13 | ヨーヨーブーム | 技の披露が流行。 | 一時的ホビー流行全般。 |

| 14 | ダッコちゃん人形 | 腕に付けるビニール人形。 | キャラ腕アクセ玩具。 |

| 15 | 校内暴走族 | 不良グループの呼称。 | ヤンキー文化の古称。 |

| 16 | ツッパリ | 不良少年の総称。 | 不良/やんちゃ系。 |

| 17 | リーゼント | 前髪を高く固めた髪型。 | レトロ髪型の象徴。 |

| 18 | ドカン | 極太パンツ。 | ワイドパンツ(別物)。 |

| 19 | 短ラン | 丈の短い学ラン改造。 | 改造制服(違法)。 |

| 20 | 花の中三トリオ | 当時の3大アイドル。 | 三大◯◯の流行言い回し。 |

| 21 | ピンクレディ | 振付を皆で真似る現象。 | 踊ってみた文化。 |

| 22 | 百恵ちゃん引退 | 社会現象級ニュース。 | 大型引退ムーブ。 |

| 23 | 8時だよ!全員集合 | 土曜夜の国民的番組。 | 家族同時視聴の時代。 |

| 24 | クイズダービー | 家族で観るクイズ番組。 | 地上波一極集中の名残。 |

| 25 | ザ・ベストテン | 歌番組ランキング文化。 | サブスク再生数ランキング。 |

| 26 | スクールメイツ | 歌番組のバックダンサー集団。 | 番組常設ダンサー。 |

| 27 | ちょっとだけよ〜 | 加藤茶の決め台詞。 | テレビギャグ文化の象徴。 |

| 28 | 口裂け女 | 学校怪談の都市伝説。 | バズる都市伝説。 |

| 29 | 人面犬 | 昭和末の怪談ブーム。 | ネット怪談コンテンツ。 |

| 30 | 巨人・大鵬・卵焼き | 好物の定番比喩。 | 三種の神器的ミーム。 |

| 31 | 校内暴力 | 社会問題化した学校内暴力。 | いじめ・不登校議論へ移行。 |

| 32 | セカンドバッグ | 手提げ小型バッグの俗称。 | クラッチバッグ。 |

| 33 | ハウスマヌカン | ブティック店員の古称。 | ショップ店員/スタイリスト。 |

死語一覧:平成初期(1989〜1999)に広まった死語・文化

| No. | 死語/文化 | 補足(当時の意味) | 今の言い方・現象 |

|---|---|---|---|

| 34 | MD(ミニディスク) | 光ディスク型の録再メディア。 | 配信・クラウド保存。 |

| 35 | MOディスク | 光磁気ディスクの外部保存。 | USB/クラウド。 |

| 36 | ZIPドライブ | 大容量フロッピー的外部ストレージ。 | USBメモリ。 |

| 37 | ワープロ専用機 | 文章作成特化の家庭機。 | PC+Word等。 |

| 38 | フロッピーディスク | PCの標準保存媒体。 | USB/クラウド。 |

| 39 | テレホンカード | 公衆電話のプリペイド。 | キャッシュレス決済。 |

| 40 | ダイヤルQ2 | 有料情報サービス番号。 | サブスク情報サービス。 |

| 41 | PHS | 簡易携帯電話規格。 | スマホ(4G/5G)。 |

| 42 | ポケベル | 数字通知の呼び出し機。 | メッセージアプリ通知。 |

| 43 | バリ3 | ポケベル電波強度MAX。 | アンテナMAX(圏内)。 |

| 44 | 着メロ | 自作・購入の着信音文化。 | スマホ着信音設定。 |

| 45 | ガラケー | 折りたたみ等の従来型携帯。 | スマホ。 |

| 46 | 赤外線通信 | 携帯同士を向かい合わせで転送。 | AirDrop/Bluetooth。 |

| 47 | プリクラ帳 | シール写真を台紙で管理。 | アルバムアプリ。 |

| 48 | デコメ | 絵文字や装飾を多用したメール。 | スタンプ/GIF文化。 |

| 49 | チョベリバ | 超ベリーバッド(最悪)。 | 最悪/ヤバい(悪)。 |

| 50 | チョベリグ | 超ベリーグッド(最高)。 | 最高/エモい(文脈)。 |

| 51 | ナウい | 最新でイケてる。 | トレンド/イケてる。 |

| 52 | バブル景気 | 資産価格高騰の時代。 | アセットバブル期の回顧。 |

| 53 | ジュリアナ東京 | 巨大ディスコの象徴。 | クラブカルチャー前史。 |

| 54 | ボディコン | 体のラインを強調する服。 | タイトドレス(一般名)。 |

| 55 | 扇子を振る踊り | ディスコでの定番ムーブ。 | クラブの定番ムーブの古型。 |

| 56 | アムラー | 安室奈美恵風のファッション。 | ◯◯ラー語尾の流行追随。 |

| 57 | シノラー | 篠原ともえ風スタイル。 | 個性派原宿系の前史。 |

| 58 | ルーズソックス | 女子高生定番の超だぶだぶ靴下。 | 復刻もあるが死語感。 |

| 59 | パラパラ | ユーロビートの定番ダンス。 | TikTok系振り付けへ。 |

| 60 | トレンディドラマ | 都会恋愛の高視聴率枠。 | 配信ドラマ覇権へ。 |

| 61 | 月9 | フジ月曜21時の看板枠。 | 看板枠の象徴(視聴分散)。 |

| 62 | 聖子ちゃんカット | 松田聖子風ヘア。 | 令和レトロ再解釈。 |

| 63 | ノストラダムス1999 | 世界滅亡予言騒動。 | 終末論ミーム。 |

| 64 | おニャン子クラブ | 学園アイドルの源流。 | 大人数アイドル前史。 |

| 65 | 会員番号◯◯番 | メンバー識別の符号化。 | IDカルチャー。 |

| 66 | オールナイトフジ | 深夜生放送の象徴番組。 | 深夜バラエティ文化。 |

| 67 | 花の応援団 | 学園不良の漫画・映画。 | ヤンキー系作品の源流。 |

| 68 | ビーバップ | 『ビー・バップ・ハイスクール』現象。 | 不良映画ムーブの記号。 |

死語一覧:平成後期(2000〜2010)に広まった死語・文化

| No. | 死語/文化 | 補足(当時の意味) | 今の言い方・現象 |

|---|---|---|---|

| 69 | モーニング娘。現象 | 国民的アイドル沸騰期。 | アイドル戦国期の先駆。 |

| 70 | ギャルサー | 渋谷系ギャル集団。 | コミュニティ系サークル。 |

| 71 | ギャル男 | 男性ギャル文化。 | チャラ男(文脈差)。 |

| 72 | ガングロ | 極端な日焼け+濃メイク。 | 日サロ文化の記号化。 |

| 73 | ヤマンバ | ガングロ進化系。 | コスプレ的再演のみ。 |

| 74 | 109系ブランド | 渋谷発の若者向けファッション。 | SNS発ファッションへ。 |

| 75 | デコ電 | 携帯本体をラインストーンで装飾。 | スマホケース装飾。 |

| 76 | 厚底ブーツ | ギャル定番の超厚底。 | プラットフォーム靴(流行変化)。 |

| 77 | ポラロイドカメラ | 撮って即現像カメラ。 | スマホ+チェキ風アプリ。 |

| 78 | メモリースティック | ソニー系記録媒体。 | SDカード。 |

| 79 | iモード | 携帯インターネットの先駆。 | スマホWeb/アプリ。 |

| 80 | EZweb | auの携帯ネット。 | スマホ通信サービス。 |

| 81 | FOMA | ドコモ3Gブランド。 | 4G/5G。 |

| 82 | Vodafone(JP) | ソフトバンク前のキャリア名。 | ソフトバンク。 |

| 83 | au by KDDIロゴ時代 | 初期のブランド呼称。 | au(現行)。 |

| 84 | mixi | 国内SNSの主役。 | X/Instagram等へ。 |

| 85 | GREE | SNS/ソーシャルゲーム全盛。 | モバイルゲームプラットフォーム分散。 |

| 86 | モバゲー | 携帯ブラウザゲーム。 | アプリゲーム主流。 |

| 87 | 前略プロフ | 携帯個人プロフィールサイト。 | プロフィール系SNS。 |

| 88 | サンリオ系デコ文化 | 携帯をキャラで飾る。 | キャラケース/ステッカー。 |

| 89 | KY(空気読めない)初期 | 略語ブームの代表。 | 空気読めない(そのまま)。 |

| 90 | 「死語」という自虐 | 古い言葉をわざと使うネタ。 | オジサン構文いじり。 |

| 91 | モー娘。会員証文化 | ファンクラブの物理カード重視。 | デジタル会員証。 |

| 92 | フィルムカメラ主流 | デジカメ前の標準機材。 | スマホカメラ。 |

| 93 | ネガフィルム | 現像前のフィルム素材。 | RAW/デジタルデータ。 |

| 94 | 写真の現像屋 | 町のDPEショップ。 | オンラインプリント。 |

| 95 | ダイヤルアップ | 電話回線でインターネット接続。 | ブロードバンド/5G。 |

| 96 | WinMX | P2Pファイル共有。 | 公式配信・サブスク。 |

| 97 | Napster | 初期P2P音楽共有。 | 音楽ストリーミング。 |

| 98 | iPodクラシック | HDD内蔵音楽プレーヤー。 | スマホ一体化。 |

| 99 | 着うた | 曲の一部を購入し着信音に。 | サブスク曲から設定。 |

| 100 | パケ死 | 定額前の高額パケット請求。 | 通信無制限/Wi-Fi常用。 |

まとめ

死語を知ることは、ただ昔を笑うことじゃない。

言葉の歴史を学ぶことだし、コミュニケーションの幅を広げることにもつながる。

世代間の空気を読みながら、古い言い方と最新のワードを組み合わせて使うと会話はもっと楽しくなるよ。

未来の死語候補を予想しながら友達と遊ぶのも面白い。

死語はネタであり、勉強でもあり、会話の架け橋になる存在なんだ。

※合わせて読みたい「今は使われなくなった 昔の言葉 昭和の言葉100!」

プロフィール

1部上場の大手教育出版企業で、30年間にわたり小学生から高校生向けの情報誌の編集長を務めてきました。テキスト、イラストも自分で制作しています。

このサイトでは、思春期まっただ中の中学生たちに寄り添い、応援する記事を発信していきます。

経験と視点を活かし、等身大の悩みや気づきに共感できるコンテンツをお届けします。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません