老人語ってなんだ? 死語とどう違うの?

老人語ってそもそもなに?

昔の人が使っていた言い回し、今の私たちにはちょっと異国の言葉みたいに聞こえる「老人語」。

言葉遣いのズレを知ると、世代を越えた会話がもっと楽しくなる。

この記事では、老人語の正体、由来、現代とのズレ、そしてちょっと笑える使い方まで、中学生にもわかるように解説するよ。

老人語と死語のちがい

「死語」というのは、完全に使われなくなった言葉。

でも「老人語」は、まだ物語や漫画、年配の人の会話のなかに残っていることもある。

だから、死語=使われない言葉、老人語=世代ギャップで聞こえにくい言葉、という違いがあるんだ。

方言と老人語の境界線

老人語には「じゃ」「ぬ」「わし」など、西日本の方言っぽい要素が入ることが多い。

でも、それだけじゃ方言とは言えない。

方言は地域で自然に育った言葉、老人語は「年配らしさ」を演出する役割語だから。

つまり、同じ日本語の中でも扱いがちょっと違うんだよね。

なぜ中学生にとって聞き慣れないのか

中学生世代だと、学校でもネットでも「標準語」や若者語に触れることが多いよね。

だから、おじいちゃん・おばあちゃんの昔の言い方には触れる機会が少ない。

言葉って利用者が多いほど強く残るけど、使う人が減ると急速に消えていく。

老人語はまさにその流れにあるということだ。

世代ギャップから生まれるおもしろさ

世代ギャップ=言葉のズレがおもしろい瞬間っていっぱいある。

「ちゃぶ台をひっくり返す」「おっとっと」「〜じゃからの」なんて表現を聞くと、「え、それ何?!」ってなるよね。

そのズレを楽しむのも、老人語を学ぶ醍醐味かもしれない。

※合わせて読みたい「今は使われなくなった 昔の言葉 昭和の言葉100!」

よく聞く老人語の定番フレーズ集

おじいちゃん・おばあちゃんが「言ってたなあ」と思い出すような定番フレーズ集。

意味や使いどころとともに、クスっとできる例も添えて紹介していくよ。

家の中で飛び出すことば

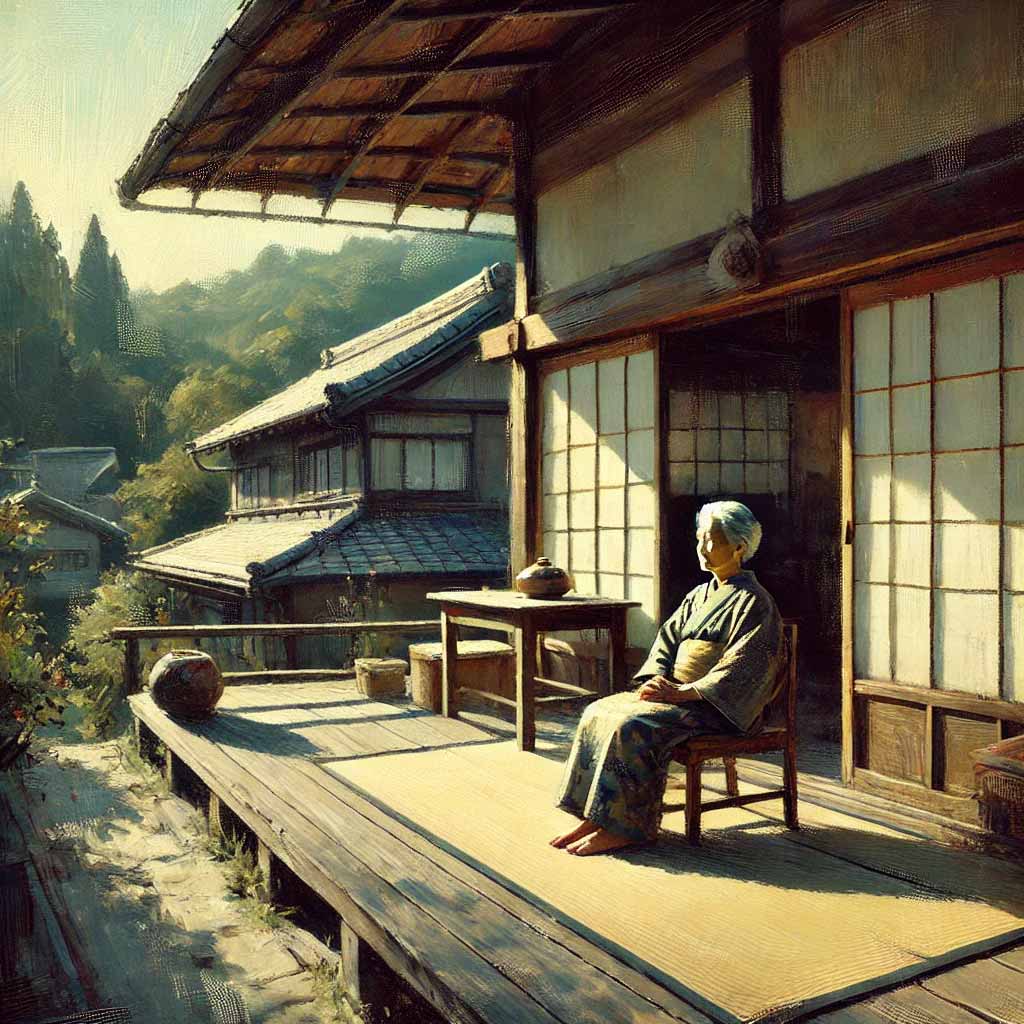

「ちゃぶ台」「囲炉裏」「縁側」「火鉢」など、昭和以前の暮らしがらみの言葉がよく出る。

たとえば「縁側で日向ぼっこしておったわ」なんて言われても、現代には縁側ある家が少ないからピンとこないよね。

古風な響きが残る典型的な老人語の一つだ。

学校や遊びに関する表現

昔は「筆箱」は「硯箱(すずりばこ)」と言ったり、「遊びに出かける」は「遊びに赴く」なんて表現をしたりした。

また「おままごと」が「御飯ごっこ」なんて呼ばれていた地域もある。

昭和の人物や子どものセリフに出てきそうな言い回しだよね。

昭和グッズとセットのことば

「青写真」「百貨店」「ステレオ」「レコード」など、当時なら日常だったものが言葉とセットで残っている。

これを知ると、祖父母の部屋にある古い置物やラジオの意味も見えてくる。

昔の生活道具とことばは強く結びついていたということだろう。

「リモコン回して?」ってどういう意味

「リモコン回して?」という表現はちょっと変だよね。

昔はテレビのダイヤルを回してチャンネルを変えていた時代があった。

その名残で「回す」という表現が残っているんだ。

時代が変わると表現の意味もズレる典型例だね。

老人語が生まれた背景と時代の変化

どうして老人語はできたのか。

文化や歴史、演劇や社会の仕組みなど、言葉の“発生装置”を探っていくと面白いよ。

中学生のキミにもわかるように説明するね。

技術の進化で消えたことば

黒電話、氷屋、ラジオ、ビデオデッキ。

こうした道具が生活から消えると、それとセットになっていた言葉も姿を消してしまう。

つまり技術の進歩が語彙の寿命を決めるということだよね。

たとえば「ラジオをチューニングする(ラジオ局を探す)」なんて表現、今では説明されないと理解できないだろう。

生活習慣の変化とことばの対応

昔はちゃぶ台を囲んで食事する生活だった。

今はIHやエアコンが当たり前で、ダイニングテーブルのほうが主流。

生活習慣が変わると、それを表す語彙も大きく変わるんだ。

言葉は生活を写す鏡のような存在になる。

昭和の社会ルールが残した言葉

「年季奉公」「下男」「女中」など、今はフィクションでしか聞かない言葉も多い。

昭和の社会制度や仕事の形に根ざした表現だから、当時は普通に使われていた。

でも今では国語の授業や辞書の中でしか見ない存在。

社会の変化が言葉を押し出していくんだ。

テレビ・ラジオ文化と老人語

老人語は芝居や落語などで役割語として演出された。

「〜じゃ」「〜ぬ」「〜おる」といったセリフは高齢の人物を示す定番になったんだ。

テレビやラジオの普及でそのイメージが強まり、世代を超えて定着したということもあるよ。

実際には現実の高齢者がみんな使っているわけじゃないというのもポイントだね。

中学生が知っておくと得する老人語

ただ古風な言葉を知るだけじゃなく、日常や学習にちょっと役立つ場面もある。

中学生の視点から老人語のメリットを紹介するよ。

祖父母との会話が盛り上がる

おじいちゃんやおばあちゃんが「縁側でお茶を飲もうかの」と言ったとき。

「縁側って何?」と戸惑うより、「縁側で待ってるね」と返せたほうが会話が盛り上がる。

老人語はコミュニケーションを楽しくするツールになるんだ。

国語の文章読解にも役立つ

古典や昭和の小説で「〜ぬ」「〜じゃ」といった表現が出てきても、意味を想像できるようになる。

新明解国語辞典などの解説に頼る前に「老人語っぽいぞ」と気づけるのは強み。

受験勉強でも役立つ知識になるよ。

昭和の小説や漫画が理解しやすくなる

藤子不二雄や手塚治虫の漫画、川端康成や太宰治の小説には、当時の言い回しがそのまま残っている。

老人語を知っていれば、「どういう意味?」で立ち止まらずに読み進められる。

読書のストレスも減って楽しくなるんだ。

先生や大人がニヤリとする知識

授業中に先生が「〜じゃ」を引用したときに、「それは江戸時代や昭和の表現ですよね」と答えられたらどうだろう。

先生がニヤリとして「よく知ってるな」と褒めてくれるかもしれない。

大人に一目置かれる瞬間になるかもね。

クスッと笑える「老人語誤解あるある」

世代の違いが生む笑い。

ちょっとした勘違いやズレが、面白いエピソードを生み出すんだ。

全然ちがう意味に聞こえる勘違い

「おぬし」という表現を「お菓子」と聞き間違えたり。

「〜ぬ」という否定を「入る」と勘違いしたり。

音の響きだけで判断すると、意味がまるで違って聞こえてしまうこともあるんだよね。

SNSでバズる老人語翻訳ネタ

「わしは知っておるのじゃ」を「僕は知ってるんだよ」と訳すネタが拡散されたこともある。

老人語のセリフを現代語に翻訳するだけでウケる。

こういう遊びがネットで広まるのは、世代を超えた共感があるからだろう。

授業中に出てきて混乱する瞬間

国語の授業で「〜ぬ」「〜じゃ」がテストに出て、「これどういう意味?」と焦ることがある。

辞書を開けばすぐ答えがあるけど、その場では戸惑うんだよね。

勘違いが笑い話に変わる瞬間だ。

親世代と子世代のズレ対話例

子ども「スマホ貸して」。

親「拙者のものを使うか?」。

子ども「いや、それ忍者か!」。

こんな会話も、老人語や役割語のイメージが作り出す笑いだ。

今でも現役で使われる老人語

過去の言葉と思われがちな老人語。

でも実は、今でも日常生活や地域の中で生きている場合があるんだ。

それを知ると、単なる死語じゃないと理解できるよ。

方言として残っているケース

西日本の方言では「〜じゃ」「〜おる」などが今でも普通に使われている。

広島弁や岡山弁を聞くと、老人語っぽく感じる表現が実際の方言なんだ。

つまり、老人語=高齢者専用ではなく、地域の日本語として今も残っているケースがあるということ。

商店街や地域行事で耳にする言葉

古い商店街では「ご苦労さまでした」「いらっしゃいませませ」なんて独特な言い回しが残っている。

また、祭りの呼びかけで「皆の衆」といった言葉を耳にすることもある。

日常の仕事や行事に紛れ込む老人語は、現代でも健在だよね。

ドラマや映画のセリフでの登場

時代劇はもちろん、昭和を舞台にしたドラマや映画では老人語が活躍する。

「吾輩」「〜でおじゃる」「〜ぬのじゃ」など、フィクションのセリフとして出てくると強烈に印象に残る。

作品の世界観を理解するのに役立つ語彙になるよ。

お笑い芸人がネタにしている例

お笑い芸人が「わし」「〜じゃ」といった話し方を誇張して笑いを取ることも多い。

観客は「老人の役割語」だと理解して楽しむ。

つまり笑いの舞台で老人語は今も利用されているということなんだ。

老人語とネットスラングの関係

「古風な老人語」と「新しいネットスラング」って、実は似ている部分があるんだ。

使う人の世代が限られているから、他の世代には通じにくいという共通点があるんだよね。

ネット用語もいずれ老人語になる?

「ググる」「リプる」「既読スルー」。

今の中学生にとって当たり前の語彙も、二十年後には「え、それ何?」と言われる可能性がある。

つまり、ネット用語も時間が経てば老人語と同じ運命をたどるんだ。

流行語大賞と老人語の相似性

昔、流行語大賞に選ばれた言葉を思い出してみよう。

「ナウい」「だっちゅーの」「チョベリバ」。

これらは今では老人語と同じ扱いを受ける。

賞を取るほどの勢いがあっても、寿命は短いんだよね。

SNSが加速させる言葉の寿命

SNSは言葉を一瞬で広める力を持っている。

でもその分、消費も早くて、寿命が短い。

かつての老人語が数十年残ったのに比べ、現代のスラングは数年で古くなる。

加速する言語の寿命、面白い現象だ。

「若者語→老人語」になるスピード

昔の若者語が、数十年後に老人語扱いされるのは自然なこと。

スピードはますます早まっていて、「草」「それな」なども未来には古風に見えるだろう。

今の流行が未来の笑いネタになるのは確実だよね。

キミも作れる?未来の老人語予想

未来の中学生や孫世代から見て、私たちの言葉がどう聞こえるかを想像するのも楽しい。

未来版「ズレてる言葉辞典」を作ってみよう。

今の中学生が大人になったときの口ぐせ

「マジで」「エモい」「それな」。

これらは将来「古風な日本語」として扱われるかもしれない。

「おぬしエモいのう」なんて未来の会話を想像すると笑えるよね。

「スマホ」だって老人語になる日

今や生活必需品のスマホ。

だけど50年後には「そんな古い道具まだ持ってるの?」と言われる存在になるかも。

未来の子どもに「スマホって何?」と聞かれる日は案外近いかも。

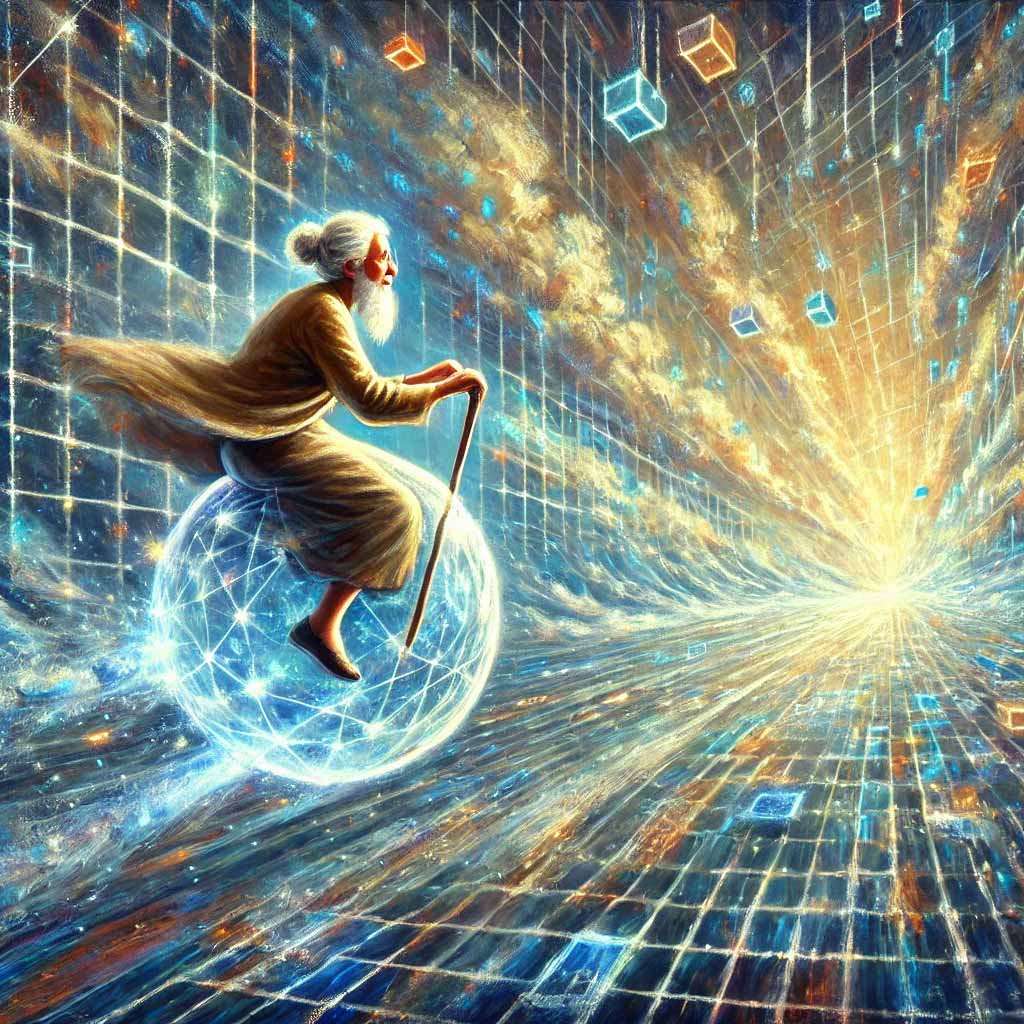

AIやVRが生む新しいことば

仮想空間やVRが発展すれば、新しい日常語が生まれる。

「ログインする」「ホログラム視する」などが、老人語として未来の人に笑われるかもしれない。

技術の進化は常に言葉を変えていくんだ。

想像すると笑える未来の会話例

親「今日は仮想縁側で涼んだか?」。

子「うむ、ホログラムちゃぶ台で晩ごはんを食べたぞ」。

親「それは老いの楽しみじゃの」。

未来の老人語は、今の生活習慣から生まれていくんだね。

まとめ

老人語は単なる古い言葉ではなく、世代、文化、歴史が織り込まれた表現なんだ。

高齢者とのコミュニケーションを楽しくしたり、国語の学習を助けたりする力もある。

さらに、未来の私たちの言葉もいつかは老人語と呼ばれる可能性がある。

つまり言葉は生き物であり、世代ごとに変化し続ける存在。

その変化を楽しめる人は、言葉の達人になるんじゃないかな。

※合わせて読みたい「今は使われなくなった 昔の言葉 昭和の言葉100!」

プロフィール

1部上場の大手教育出版企業で、30年間にわたり小学生から高校生向けの情報誌の編集長を務めてきました。テキスト、イラストも自分で制作しています。

このサイトでは、思春期まっただ中の中学生たちに寄り添い、応援する記事を発信していきます。

経験と視点を活かし、等身大の悩みや気づきに共感できるコンテンツをお届けします。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません