スクールカーストに属さない人は友達できる? カースト外の診断テストつき!

結論:スクールカーストに属さない人って、どんな人?

スクールカーストに属さない人は、クラスの序列やグループに無理に合わせず、自分のペースで学校生活を送るタイプ。

それは「問題児」ではなく、一つのスタイルなんだよね。

属さないことで得られるメリット

- クラスの空気や人気に振り回されにくい。

- 自分の興味や好きなことに集中できる。

- 人間関係のゴタゴタに巻き込まれにくい。

- 他人と比べず、自分軸が育ちやすい。

- 心地よさを基準に行動できる。

気をつけたいリスク

- 班決めや行事で孤立しやすい場面がある。

- 「冷たい」「変わっている」と誤解されやすい。

- 困ったときに相談相手が見えにくい。

- 空気の強いクラスでは浮きやすい。

- ふとした瞬間に不安になることがある。

属さないことは、逃げでも欠点でもないよ。

「自分で選んでいる」なら、それはちゃんとした生き方だね。

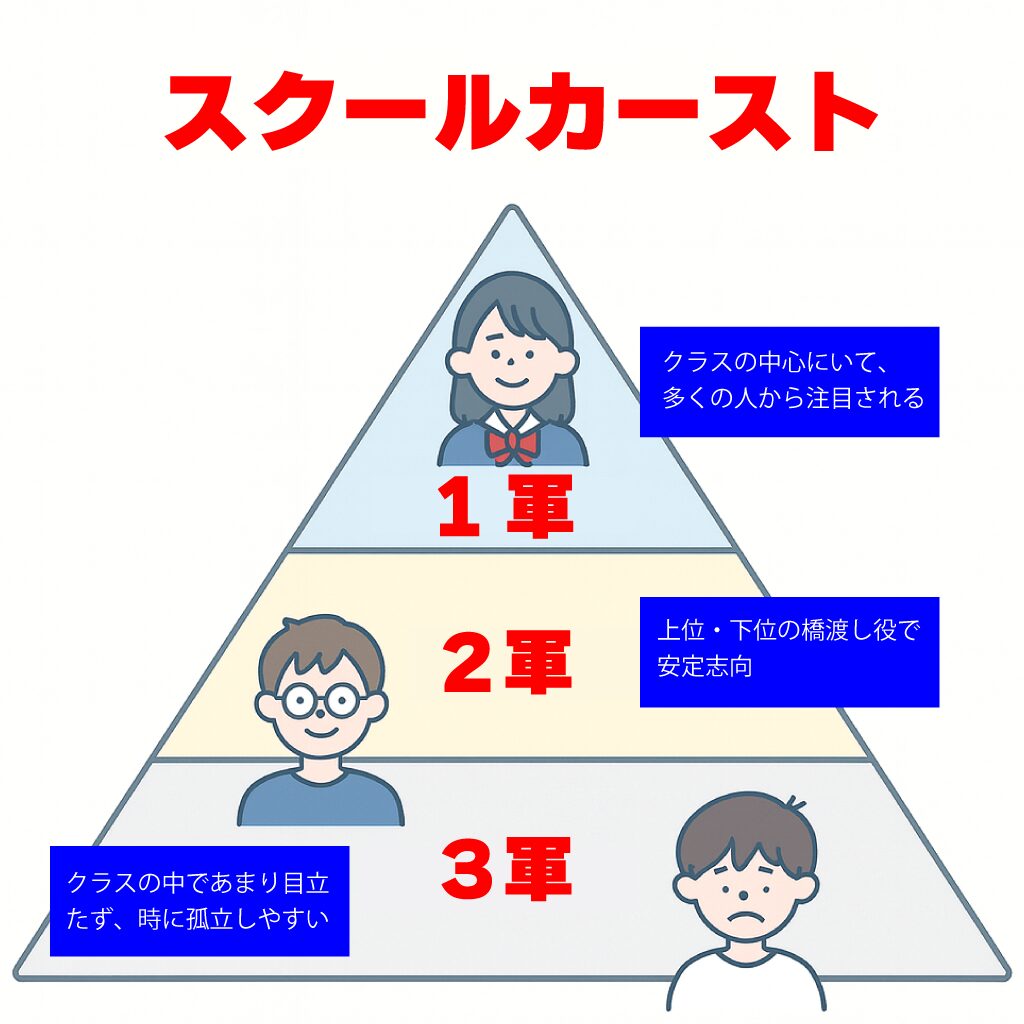

- 1. スクールカーストの全体を押さえておこう

- 2. 1軍のポジション

- 3. 2軍のポジション

- 4. 3軍のポジション

- 5. 属さない人とは?スクールカーストの外にいるってどういうこと?

- 6. 属さない人の心理と行動パターン

- 7. 学校環境ごとの属さない人の違い

- 8. 属さないことで得られるメリット

- 9. 属さない人が抱えるリスクと課題

- 10. スクールカーストに属さない人の気持ち

- 11. 「属さない自分」を受け止めるヒント

- 12. 属さないことを目指す方法ってある?

- 13. 属さない人が親や教師にどう見られているか

- 14. 属さない状態から上位にも下位にも流れるケースとは?

- 15. まとめ

- 16. 付録:「スクールカーストに属さない人」診断

スクールカーストの全体を押さえておこう

スクールカーストに属さない人の話をする前に、スクールカーストの1−3軍の特徴を押さえておこう!

1軍のポジション

教室の空気を動かす中心層。

露出(行事・部活・SNS)とコミュ力・見た目が噛み合うと存在感が増すが、維持コストや嫉妬のリスクも抱える。

スクールカースト1軍の特徴

クラスの中心にいて、多くの人から注目されるグループ。学校生活をリードする存在であり、周囲の影響力も大きい。

– 流行に敏感で、服装や髪型がオシャレ

– 運動神経が良く、部活でも活躍している

– 人間関係が広く、友達が多い

– 明るく積極的で、クラスイベントでも目立つ

– 恋愛でも人気があり、告白されやすい

2軍のポジション

「目立たないけど浮かない」中庸層。

上位・下位の橋渡し役で安定志向。サポート力やまとめ力、小ネタの発信でじわっと評価が上がる。

スクールカースト2軍の特徴

クラスの中で平均的な立ち位置を保つ層。突出はしないが、安定感があり「普通に楽しく過ごす」ポジション。

– 友達は限られるが気楽で安心できる関係を築いている

– 目立ちすぎず、地味すぎない中間的な存在

– 学力や運動能力は平均的

– 行事ではサポート役や参加者として動く

– 1軍とも3軍ともある程度関わりを持てる柔軟さ

3軍のポジション

少人数・自分のペースを好む層。

露出は少ないが、創作・ICTなどの尖りが刺さると評価が反転。校風やクラス替えで位置は動く可変枠。

スクールカースト3軍の特徴

クラスの中であまり目立たず、時に孤立しやすいグループ。必ずしもネガティブではなく、自分の世界を大事にしている人も多い。

– 大人数の会話よりも少人数や1人でいることを好む

– 服装や流行にはあまり関心がない

– 運動やイベント参加が苦手なことが多い

– 授業中は静かで、真面目な印象を持たれる

– 同じ価値観の仲間が見つかると強い結びつきを作る

属さない人とは?スクールカーストの外にいるってどういうこと?

「クラスにグループができていくあの感じ、なんか苦手…」って思っても、どこかに属さなきゃヤバいのかも、って焦るときあるよね。

でも実は、その“どこにも属さない”っていうポジションを、あえて選んでる人がいるんだ。

スクールカーストの中で、上位でも下位でもなく、ぽつんとマイペース。

でも、実際はその人なりの戦略だったり、超自然体だったりして、それがめっちゃかっこよかったりもする。

ここでは、そういう「属さないタイプ」ってどんな人?ってとこを見ていくよ。

あるあるすぎて「わかる〜」ってなるかもだし、自分がそうかもって気づくかも。

ひとりが好きで群れないタイプ

まず王道なのが、ひとり行動が好きなタイプ。

休み時間も、わざわざグループに混ざったりしない。

図書室行ったり、ベンチでお菓子食べながらボーッとしてたり、自分だけの時間を楽しめちゃう感じ。

「誰とも話さない=寂しい」って思われがちだけど、いや、むしろ落ち着くし?って感じの子。

こういう人って、マジでストレス耐性強いし、自分の中に世界持ってるから、外野に流されないのよ。

ガチでかっこいいじゃん。

他人に興味がない“冷めた”キャラ

「誰が1軍とか、マジでどうでもよくない?」って言えちゃうクールなキャラ。

誰が人気とか、誰と誰がつき合ってるとか、ほんとに興味ない。

カーストとか関係なく、自分が快適に過ごせればそれでいい、って感じ。

周りの評価とか、どうでもいいし。

他人のことより、自分が何考えてるかの方が大事。

こういう子って、一見とっつきにくいけど、実は中身はめっちゃしっかりしてたりする。

ちょっと冷めた雰囲気が逆に魅力っていうね。

圧倒的な実績で他と比べられない人

いるんだよね、もはやスクールカーストを超越しちゃってるタイプ。

たとえば、学年1位の天才とか、県大会レベルのスポーツマンとか。

すごすぎて、1軍とか2軍とか、そういう分類じゃもうムリってやつ。

「え、あの人って何軍?」って聞かれても、「いや、なんか別枠っしょ」ってなる。

属さないっていうか、そもそも“入れないレベル”になってる。

でも意外と本人はあっけらかんとしてて、超ナチュラル。

それがまたズルいんだよな〜。

年齢以上に大人な精神を持つ存在

なんか達観してる人っていない?

中学生なのに、急に「人生ってさ…」とか言い出すやつ。

そういう子は、スクールカーストに興味ないどころか、「あれ子どもっぽいな」ってすら思ってる。

誰がどの位置とか、そういう争いがバカらしいと思ってる。

周りと群れるより、自分の信念を守って生きてる感じ。

一歩引いて見てるからこそ、全体の空気も読めるし、人間関係でも無理しない。

正直、大人でもなかなかできないやつだよ、それ。

属さない人の心理と行動パターン

「属さない」って言うと、“ぼっち”とか“友達いない人”って思われがちだけど、ぜんっぜん違うからね。

むしろ、自分の中にちゃんと芯がある人だったりするんよ。

そのうえで、あえて流されない道を選んでるってパターンが多い。

なんていうか、自分の“心地よさセンサー”に正直なの。

それってけっこう勇気いることじゃん?

ここでは、そんな属さない系の人たちが、どんな気持ちでどう動いてるのかをのぞいてみるよ。

意外と「うわ、自分と似てるかも…」って思っちゃうかもしれない。

それ、あるあるだから安心していいぞ。

自分軸を貫く自由な行動

他人がどうとか、流行がどうとか、関係なく「自分がやりたいこと」に一直線。

これが属さない人のいちばん強いとこ。

たとえば、みんながTikTokで踊ってる中、ひとり静かに詩集読んでるとか、ふつうにあるある。

でもそれが恥ずかしいどころか、むしろ「これが私」って顔してる。

クラスの雰囲気とか空気に流されない。

すごくない?

自分の“好き”に忠実でいられるって、もはや才能だよ。

比較せず平等を選ぶ価値観

「あの人より上だ下だ」とか、ほんとにどうでもいい。

人と比べるより、「みんなそれぞれでしょ」ってスタンス。

だから、1軍のキラキラ系にも、2軍の静かめグループにも、わけへだてなく接する。

“誰とでもフラット”を無意識でやってる感じ。

で、本人にとってはそれがふつう。

カーストとか序列っていう考え方自体、もはやピンときてない説。

人間関係の“上下”って何それ?って感じ。

その姿勢、ちょっと憧れる。

群れないけど孤独じゃない心の強さ

「1人でいる=さびしい」っていうイメージ、そろそろアップデートしようぜ。

属さない人って、あえて1人を選んでるんだよ。

もちろん友達がゼロってわけじゃなくて、「必要なときに必要な人と関わる」ってだけ。

ひとりでお弁当食べてても平気。

教室のすみで本読んでても平気。

でも心の中では「自分はこれでいい」って思えてるから、まったくブレない。

それってめっちゃカッコよくない?

メンタルの強さとストレス耐性

スクールカーストの外にいるって、実はめっちゃメンタル必要なのよ。

「あの子、なんか浮いてない?」って言われても気にしない。

「友達少なくない?」って言われても平常運転。

そういう周りの目に、ビクともせずに自分らしくいられるの、なかなかできん。

いじめとか攻撃を受ける可能性がゼロってわけじゃないけど、スルースキル高すぎて相手も疲れるやつ。

なんか…生き方として強くない?

カーストに入る勇気より、出てるままいられる勇気のほうがレア説ある。

学校環境ごとの属さない人の違い

「属さない人」って一言でまとめちゃいがちだけど、実は学校の種類とか空気感でぜんっぜん見え方変わるんだよ。

進学校だとヒーロー扱いされるのに、公立中では「ちょっと変な人」って見られたり。

小学校ではそもそも“違い”が浮きやすくてツラくなりがちだし、環境ってほんとデカい。

つまりね、「自分がどこにいるか」で“属さなさ”の意味も変わってくるってこと。

今しんどくても、環境変われば急に生きやすくなったりするから、マジで今がすべてじゃないぞ?

ここでは、その違いを学校タイプ別で解説してく!

超進学校ではむしろ上位に近い立ち位置

進学校って、カーストとかマジでどうでもいいって空気あるよね。

むしろ「成績=正義」みたいなとこあって、「あの子、超静かだけど成績バケモン」ってなると、尊敬される対象に。

人間関係より“能力”重視だから、属さないスタイルが自然に受け入れられる。

「友達と群れて騒ぐより、勉強してる方が好き」って人がデフォでいるから、浮かない。

つまり、属さない=むしろクールで強い人認定されがち。

進学校、恐るべし。

公立中学では浮く存在になりがち

はい、公立中。

ここはね、カーストの空気わりと濃いです。

「1軍が放課後にどこ行くか」から、「2軍のトークライン」まで全部見えがち。

そんな中、「あ、私そういうの興味ないんで…」って姿勢でいると、「え、あの子なんか変じゃね?」ってなるやつ。

本人はただ自然体なだけなのに、周りが勝手に「距離感ある」って思ってくるやつ。

マジであるある。

でもさ、ほんとに“浮いてる”ってより、他と違う道歩いてるだけなんだよな。

小学校では未だに序列に巻き込まれがち

小学生の世界ってさ、けっこうストレートじゃない?

「◯◯ちゃんと遊んでる=人気者!」みたいな単純ルールで動いてたりする。

だから、属さない行動すると「え?なんで一緒に遊ばないの?」「ひとりとか、かわいそう」ってなっちゃう。

価値観のバリエーションが少ない分、「違い=異常」って見られやすいんだよね。

実際、早熟だったり大人びてる子がターゲットにされやすいのもこの時期。

でも逆に、ここで“自分らしさ”に気づいた人って、あとでめっちゃ強くなるパターン多い。

環境が変われば属さない意味も変わる

これ、めちゃ大事なやつ。

「今いる場所で合わないな…」って思ってても、それが一生続くわけじゃない。

たとえば、中学では“浮いてた”けど、高校では“カリスマ個性派”になってるとか、全然あるからね。

友達の価値観、先生の見る目、学校の雰囲気、全部違うから、環境変われば自分の立ち位置も一気に変わる。

今がすべてじゃない。

“変わる”っていう選択肢、常に持っておこうぜ。

属さないことで得られるメリット

カーストの外にいるって聞くと、「さみしいんじゃない?」とか「孤立してるだけでしょ?」みたいなイメージあるかも。

でも実は、そこにはいろんな“得”が隠れてる。

属さないからこそ、自分のペースでいろんなことができるし、周りに左右されずにいられるんだよね。

それに、下手にグループに入るよりストレス少なかったりもする。

ここでは、そんな「属さない」からこそ得られるポジティブなポイント、まとめてみたよ。

他人の評価に振り回されない強さ

カーストの中にいると、「今日の服どう思われてるかな…」とか「グループLINE返さなきゃ…」みたいな“他人目線”がつきまとうよね。

でも、属さない人はそこに左右されない。

「別に今日ひとりでお昼でもよくない?」って感じで、自分の感覚で動ける。

その結果、自分の判断で行動できるから、ブレない。

これは大人になっても超大事な力だと思う。

自分の興味に打ち込める自由

「オレ、今は将棋に夢中なんだ」

「私は絵を描いてるときが一番落ち着く」

そんなふうに、自分の“好き”に集中できるのって、誰にも気を使わずに動けるから。

属さないことで時間やエネルギーを“他人との調整”に使わなくていいから、その分、自分の世界を広げられる。

何かに打ち込んだ経験って、一生モノだよ。

ストレス・いじめ回避の可能性

正直、カーストの中っていろいろあるじゃん?

マウント取り合いとか、LINE既読無視とか、目に見えない攻撃とか。

そういうのからちょっと距離を置けるのが、属さない人の強み。

もちろん絶対安全ってわけじゃないけど、グループ内のゴタゴタに巻き込まれるリスクはグッと下がる。

平和第一、心の安定がいちばん大事。

成長や個性を守れる安心感

「今はまだ全然だけど、いつか自分の武器になる気がする」

そんなふうに、自分のペースで成長していけるのって、周りに合わせすぎないからこそ。

属さない=誰にも邪魔されない空間を持てるってことだから、自分の“好き”とか“得意”を守りながら育てられる。

自分の個性、大事にしていこう。

属さない人が抱えるリスクと課題

属さないって、自由でいいじゃん!って思うかもしれないけど

実は“しんどさ”もあるのがリアルなところ。

グループに属さないことで守られる部分もあれば、逆に傷つきやすくなる場面もある。

この章では、属さないことで起きやすい困りごとや課題についてぶっちゃけていくよ。

ちゃんと知っておくことで、自分なりのバランスを見つけやすくなるはず!

孤立や冷遇のリスク

「一匹狼でかっこいい!」なんて言ってられるのも最初だけ。

会話の輪に入れなかったり、行事の班決めであぶれたり、実はめっちゃ孤立しやすいのがこのポジション。

とくに中学校では「1人でいる=変わってる」って思われやすい空気もある。

本人は平気でも、周りが勝手に距離を取ってくることもあるよね。

サポートが得にくい状況

何か困ったことがあっても、グループに属してないと「誰に相談すればいいのか分からない」ってなりがち。

周りも、「あの子いつも一人だから、声かけづらいかも」みたいに思ってたり。

これはめちゃくちゃ損。

孤独はかっこいいけど、助けを求められないのはキツいよね。

「意識高い系」と誤解される可能性

自分のペースで勉強してたり、成績が良かったりすると、「なんかあの子、意識高すぎじゃない?」って勝手にレッテル貼られることもある。

本人は普通に頑張ってるだけなのに、浮いちゃうことってあるよね。

とくに勉強に真面目な子ほど、この“変な誤解”を受けやすい傾向がある気がする。

成績や将来への孤独な戦い

周りに合わせずに自分のやり方で勉強したり、将来について考えてたりすると、どうしても孤独になりがち。

「うちのクラス、進路の話とか全然しないんだよね」なんてこともザラ。

相談相手がいないと、不安が爆発する日もある。

大人ぶって見える人ほど、実はめっちゃ悩んでる。

スクールカーストに属さない人の気持ち

スクールカーストに入ってない人って、なんか“マイペースでかっこいい”感じするよね。

でも、その裏ではちょっとした孤独や迷いもあるんだ。

自由でいられるって最高だけど、ふと「このままでいいのかな」って考えちゃうこともある。

それでも、自分をちゃんと選んで立ってるのはすごいことだよね。

孤独と自由のあいだで揺れる

「ひとりでいるのが楽」って思うときもある。

でも、昼休みにみんながワイワイしてるのを見て、ちょっと胸がチクッとすることもある。

自由でいられるのはいいけど、ふとした瞬間に「このままでいいのかな」って考えちゃう。

それでも無理してグループに入るより、自分のペースを大事にできるって、実はすごいことなんだよね。

ひとりを選ぶ強さは、寂しさを知ってるからこそ出てくるもの。

だからこそ、その揺れも“ちゃんと自分で考えてる証拠”なんだと思う。

理解されにくい強さ

「別にひとりでもいいし」って言うと、冷たいとか思われがち。

本当はそんなつもりないのにね。

ただ、自分の世界がちゃんとあって、そこに安心してるだけ。

でも、その感覚はなかなか他人に伝わらない。

「協調性ない」とか「変わってる」とか言われると、やっぱり少し刺さる。

それでもブレない人って、実はすごく器用に自分を守ってるんだ。

“強い”って見えるけど、ほんとは繊細。

そのバランス感覚こそが、属さない人の魅力なんじゃないかな。

巻き込まれやすい立場になることも

どこのグループにも入ってないと、なぜか“間に入って”って頼まれたりする。

「○○がこう言ってたよ」って伝言係になったり、どっちの味方か聞かれたり。

争いごとが苦手な人ほど、板ばさみにされやすいんだよね。

中立でいようとすればするほど、両方に気を使うことになる。

でも、それって実は人間関係のリーダー力でもあるんだ。

誰にも属さない人は、まわりを見てるし、バランスを取れる。

しんどいけど、その感覚はきっと後で役に立つよ。

「属さない=楽」ではない現実

外から見ると“自由でいいね”って思われる。

でも実際は、いろんな場面で「合わせなきゃ」にぶつかる。

体育のチーム分け、文化祭の出し物、LINEグループ…。

「ひとりが気楽」だけじゃ通用しない場面も多い。

属さないって、サボることでも逃げることでもない。

ちゃんと“自分を選んでる”ってこと。

だからこそ、楽じゃないけど誇っていい生き方なんだと思う。

「属さない自分」を受け止めるヒント

「みんなと違う=おかしい」って思う必要はない。

スクールカーストに属さないって、実は自分をちゃんとわかってる証なんだ。

ひとりで過ごす時間も、好きなことを考える時間も、全部“自分を育てる時間”。

わかってくれる人は多くなくていいし、無理して合わせる必要もない。

大事なのは「自分で選んだ」という感覚。

その選択こそ、ほんとうの自由への一歩になるんだ。

「悪いこと」だと思わない

クラスの輪に入ってないと、「自分だけ変なのかな」って思うことがある。

でも、属さない=悪いことじゃない。

むしろ、自分をちゃんと知ってる証拠なんだ。

“空気に合わせない勇気”って、誰でも持てるものじゃない。

人とちがうことを怖がらずにいられるのは、それだけで立派な力。

だから、少し胸を張っていいと思う。

「ひとり時間」を上手に使う

ひとりで過ごす時間は、さみしいだけの時間じゃない。

好きなことを考えたり、やりたいことを試したり。

誰かに合わせずに動けるからこそ、見える景色もある。

まわりが話してるとき、静かにノートを開いてる人って、けっこうカッコいい。

自分のペースを守る練習って、意外と大人でもむずかしいんだ。

だからこそ、いまその練習ができてるのはすごいことなんだよ。

「わかってくれる人」は、少なくていい

全員に理解されようとすると、どんどん疲れる。

でも、ちゃんとわかってくれる人が一人でもいれば、それで十分。

気の合う人は、目立つところにはいないこともある。

たまたま席が近いだけで、心が近いとは限らないもんね。

だから焦らず、ゆっくり探せばいい。

本当に合う人は、無理に探さなくても、いつか見つかる。

「自分で選んだ」を大切に

属さない生き方って、流されない生き方でもある。

「こっちにいたほうが楽かも」と思っても、あえて自分の道を選んでる。

それってすごく大事な経験。

学校を出たあとも、どんな場所にいても、自分で選べる人は強い。

誰かに決められず、自分で決める。

それができる人は、静かだけど芯がある。

そしてそれこそが、スクールカーストの外で輝ける“ほんとうの自由”なんだと思う。

属さないことを目指す方法ってある?

「スクールカーストに入るのもイヤだけど、どうしたら属さずにいられるの?」

そんなふうに感じてる人、多いんじゃないかな。

属さない=孤立ってわけじゃないし、ちゃんとしたコツがあるんだよ。

ここでは、自分らしくいながらカーストの外に立つための具体的な方法を紹介していくよ。

無理せず自然体でいられるヒント、見つけてみてね。

自分の価値観を言葉にする術

「私はこう思う」ってちゃんと自分の言葉で伝えられる人は、意外と強い。

まわりに流されずに立っていられるし、自分の判断基準を持ってると余計な不安が減る。

そのためには、まず「自分は何が好きか」「何がイヤか」を考えるところからスタート。

言葉にすると、気持ちも整理されるよ。

興味のある活動に没頭する方法

部活、趣味、創作、なんでもOK。

「これをやってるときが一番楽しい!」って思える時間をたくさん持つこと。

それがカーストの外にいることを自然にしてくれる。

夢中になってると、誰かの評価とか、立ち位置とか、どうでもよくなるんだよね。

小さな成功で自信を育てるステップ

「昨日よりちょっと早く起きられた」

「テストで前より点が取れた」

そんな小さな“できた!”を重ねることで、自信は育つ。

カーストに属さなくても平気でいられるのは、自分を信じられてるから。

人と比べないで、自分なりの“進歩”に気づいていこう。

無理せず距離を置く場の作り方

教室がしんどいなら、図書室や美術室に避難してもいい。

ちょっと離れるだけで、心が落ち着くことってある。

「今日はちょっと疲れてるから、ひとりで過ごしたいな」っていう気分、大事にしていいんだよ。

無理に誰かといなくても、自分の“安心ゾーン”を持てるとラクになる。

属さない人が親や教師にどう見られているか

本人は自由気ままにしてるつもりでも、周りの大人たちはどう感じてるのか気になったことない?

家庭や学校の中で「ちょっと変わってる子」として見られてしまうこともあるし、逆に「しっかりしてる」と評価されることもある。

ここでは親や先生が属さない子をどんな目線で見ているのか、リアルに探っていくよ。

あくまで一例だけど、見え方を知っておくと自分の立ち位置がクリアになるかもね。

家庭での心配と理解ギャップ

親って「うちの子、友達いないのかな…」って、すぐ心配しちゃう生き物。

本人は「ぜんぜん平気だし!」って思ってても、家では“ひとり=不安”って思いがちなんだ。

だからこそ、「一人が好きってだけだよ」とか、ちょっと伝えてみるのもアリ。

言葉にして説明すれば、親だって少しずつ理解してくれるかも。

教室での対応と教師目線

先生も、実は“属さない子”に気を配ってる。

「声をかけづらいかな?」とか、「トラブルを抱えてるかも」とか、いろいろ考えてたりするんだよ。

でも逆に“静かにしてるだけなのに、心配される”ってこともある。

ちょっとした会話でも、「私は元気にやってますよ」って伝わるから、たまには笑顔も見せてあげて。

保護者のSNS発信に潜む期待圧力

今どきの親はSNSで「うちの子が○○くんと仲良しで〜」なんて投稿もするよね。

でもそれがプレッシャーになることもある。

「親は社交的な子を望んでるのかな」って、勝手に思い込んじゃうかもしれない。

大事なのは、自分のスタイルを貫くこと。

親の期待に全部応えなくてもいいんだよ。

教育現場の多様性への対応

最近は「いろんな子がいていいよね」って価値観が学校にも広がってきてる。

個人の多様性を認める指導方針も増えてるから、昔ほど“みんな同じ”にこだわらなくなってきた。

属さない=問題児って思われることも減ってるし、自分のペースで過ごせるチャンスもある。

それでも気になることがあれば、スクールカウンセラーとかにこっそり話してみてもいいかもね。

属さない状態から上位にも下位にも流れるケースとは?

ずっと属さないでいられる人もいるけど、中にはある日突然「一軍っぽくなったな…」とか、「あれ?ちょっと浮いてない?」って感じる人もいる。

実は、カーストって固定じゃないんだよ。

人との関わりや出来事によって、立ち位置が動くことはわりとよくある話。

ここでは、属さない状態から変化するきっかけや、その背景にあるものを見てみよう。

特定イベントで一時的に注目される現象

合唱コンの指揮や文化祭の実行委員で目立っちゃって、いきなり「スゴッ」って言われることってあるある。

そうすると、いままでカーストの外にいたのに「一軍寄りかも?」って注目されるようになる。

でも、それってあくまで“イベント限定”だったりするから、無理に一軍っぽく振る舞わなくてもOK。

自分のペース、大事にしてね。

仲間づくり次第で属し始める理由

気づいたら仲良くなった子が“上位グループ”にいた、なんてことも。

その流れで自然にカーストに組み込まれることもある。

逆に、ちょっと合わないメンバーとくっついたことで、“下位っぽく”見られちゃうこともあるんだよね。

人間関係って、微妙な空気でできてるんだなって思うよ。

進学先や環境で再分類される流れ

中学→高校とか、クラス替えとか、大きな変化があるとカーストも再構築される。

だから、前までは“属さない人”だったけど、新しい環境では“目立つ人”になってることもある。

逆もしかりで、知らないうちに“下位”っぽく見られてしまうことも。

でも安心して、どこでも“自分らしさ”を保てる人は、ちゃんと評価されるから。

自己理解と属しない選択のバランス

自分が「属したくない」のか、「属せないだけ」なのかって、けっこう大事なポイント。

前者なら、それを選んでる強さがあるし、後者ならそこに少しだけ工夫が必要。

「この距離感が自分にとってラクだな」っていう感覚をつかめれば、無理なく過ごせる。

大切なのは、自分を理解してあげることだよ。

まとめ

スクールカーストの中で「属さない人」って、ちょっと不思議なポジションに見えるけど、実はすごく魅力的で強い存在なんだ。

上位にも下位にも流されず、自分のペースで学校生活を送れるって、それだけで立派な能力だよね。

もちろんリスクもあるし、誤解されたり、孤独に感じることもある。

でも、その中で自分の価値観を貫くっていうのは、かなりイケてる。

この記事を読んで「自分も属さないタイプかも」と思ったなら、それは立派な“スタイル”。

周りと違っていても、自分らしくいられることを大事にしていいんだ。

学校というちょっと閉じた空間の中でも、ちゃんと“自由”は存在する。

あなたらしい過ごし方が、きっと誰かの勇気にもなるはず。

※合わせて読みたい「スクールカーストとはどんな意味?」

付録:「スクールカーストに属さない人」診断

この自己診断は、クラスの序列や派閥にどれだけ左右されずに振る舞えているかを確認するための20問です。

当てはまる設問に「はい」をチェックしてください。多いほど“カーストに属さない=自由度高めタイプ”。

目安:はい 0~6=同調寄り/7~13=中間タイプ/14~20=自由人タイプ。

| No. | 設問 | はい | いいえ |

|---|---|---|---|

| 1 | 友達グループの「序列」や「立ち位置」を気にするより、自分のやりたいことを優先するほうだ。 | ||

| 2 | 人気者や目立つ子と一緒じゃなくても、特に気にならない。 | ||

| 3 | 部活や委員会でも「派閥」に属さず、いろんな人と気楽に話す。 | ||

| 4 | クラス替えで席が端になっても「まぁいっか」と思える。 | ||

| 5 | 周囲の流行に乗り遅れても、特に焦らない。 | ||

| 6 | 友達関係で「上か下か」を意識することが少ない。 | ||

| 7 | 放課後はひとりで過ごしても全然平気。 | ||

| 8 | カースト上位グループに呼ばれても、気を使って合わせる気があまりない。 | ||

| 9 | 自分の趣味や好みを堂々と話せる。 | ||

| 10 | SNSの「いいね数」を気にしすぎない。 | ||

| 11 | 「目立ちたい欲」より「自由でいたい欲」のほうが強い。 | ||

| 12 | 流行語を知らなくても、あまり恥ずかしく感じない。 | ||

| 13 | 「どこのグループに入るか」で悩んだことがあまりない。 | ||

| 14 | 人の噂話に参加しないことが多い。 | ||

| 15 | グループLINEが静かでも、自分から無理に発言しない。 | ||

| 16 | 誰とでも同じテンションで話せる。 | ||

| 17 | 一匹オオカミっぽいと言われたことがある。 | ||

| 18 | 学校行事でも「マイペース」で動きがち。 | ||

| 19 | クラスで孤立している人とも普通に話せる。 | ||

| 20 | 「スクールカーストって何それ?」と素で思ったことがある。 |

はいの合計:

/ 20

0~6:クラス空気に同調しがち。自分の軸を少しずつ強く。

7~13:状況次第で柔軟に動く中間タイプ。バランス良し。

14~20:派閥に縛られない自由人タイプ。周囲配慮も忘れずに。

プロフィール

1部上場の大手教育出版企業で、30年間にわたり小学生から高校生向けの情報誌の編集長を務めてきました。テキスト、イラストも自分で制作しています。

このサイトでは、思春期まっただ中の中学生たちに寄り添い、応援する記事を発信していきます。

経験と視点を活かし、等身大の悩みや気づきに共感できるコンテンツをお届けします。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません