中二病 あるある

中二病あるある なぜこんなに面白いの?

中二病と呼ばれる瞬間の心理とは

中二病って、自分から「いま中二病なんです」と名乗ることはほぼない。

たいていは周囲から「それ中二病じゃん」と言われて初めて気づく。

でもそのとき、本人は真剣なんだよ。

「この世界は何かがおかしい」「自分にしか見えていない真実がある」そんな思いを抱いて、大人や学校の“常識”に違和感を覚えるようになる。

それが言葉や態度、ファッションになって現れるんだ。

その裏には「周囲と違う自分でいたい」という願望がある。

大人の言うことを鵜呑みにするのはダサい。

自分で世界の意味を探したい。

そういう“自我の芽生え”が、中二病の正体なのかもしれない。

ただ、その芽が伸びすぎてとんでもない方向に向かうと、黒歴史が生まれるってわけだ。

そもそも「中二病」って誰が言い始めたの?

「中二病」という言葉の誕生には、ちゃんと由来がある。

1999年、お笑い芸人・伊集院光さんがラジオ番組の中で紹介した“あるあるネタ”が始まりだったんだ。

リスナーから「中学二年のとき、こんな痛いことしてました!」という投稿を集めていたコーナーから、自然発生的に「中二病」という名前がついた。

この言葉がSNSや掲示板で爆発的に拡散され、やがて“厨二病”という表記でも定着していった。

今ではアニメやゲーム作品のキャラクター紹介でも使われるほど、一般的な用語になっているよね。

ただし、この言葉にはもともと「こじらせててちょっと痛い」というニュアンスがある。

だから、人に使うときはちょっと注意が必要かもしれない。

でも、笑って語り合えるなら、それはもう“ネタ昇華”できてるってことだ。

恥ずかしいけど…やったことある!中二ワード

「俺の中の何かが…目覚めようとしている」

「この右腕が疼くんだよ」

「世界の理に干渉するな」

そんなセリフ、一度くらい口に出したことあるんじゃない?

あるいは、ノートの隅に書いたり、SNSの投稿に混ぜたりした人も多いはず。

中二病の言動って、意味があるようでないような“中身不明なカッコよさ”が魅力だったりする。

そこに共通するのは、「自分は何か特別な存在である」という願望。

誰にも理解されなくてもいい。

むしろ「理解されないほうがカッコいい」と思ってたかも。

でも、あとから読み返すと確実に顔面崩壊案件。

それでも、多くの人がこうした中二ワードに触れたことで、思春期の自分を表現してたんだよね。

だからこそ、いま見返しても「やってたやってた」と笑えるのかもしれない。

自分だけが特別な存在だと思ってた日々

中二病あるあるの中でも、根本にあるのが「自分は他の誰とも違う」っていう感覚。

周りの人たちは普通に見えて、自分には“何か”が宿っている気がする。

特別な力かもしれないし、選ばれし使命かもしれない。

それを言葉やファッション、行動で“アピール”したくなる。

たとえば「闇の力を封印してる」とか、「世界の構造に気づいてしまった」とか、完全に妄想だけど本人は真剣。

こういう言動は、大人から見たらただの痛い人かもしれないけど、実は成長に必要な“通過儀礼”なんだよ。

誰だって、自分の存在に意味を持たせたいと思う時期はある。

それが中学二年という“春期”に集中するからこそ、中二病という名前が生まれたんだろうね。

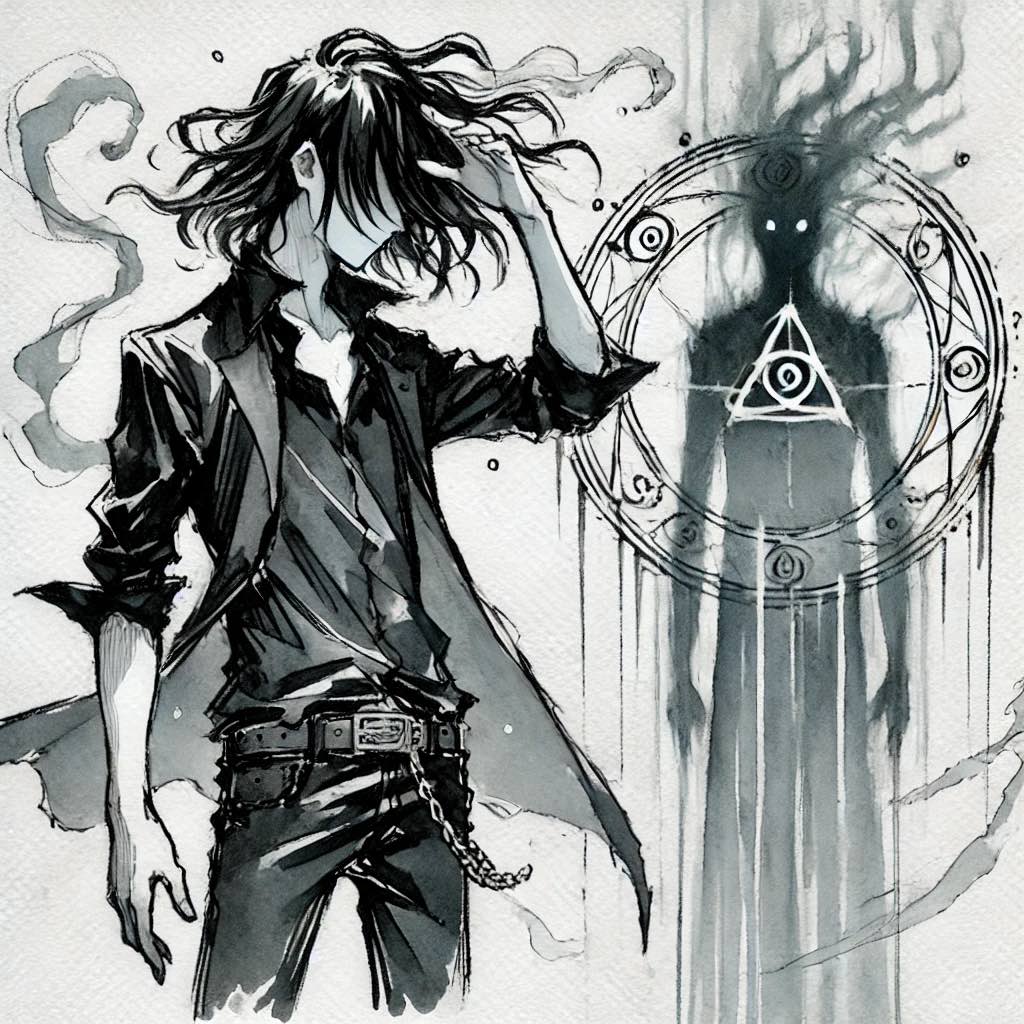

ファッションでバレる?中二病のこだわりスタイル

黒を着れば最強だと思っていた

中二病といえば「黒」だ。

とにかく黒い服。

全身真っ黒なファッションで“闇属性”を演出するのは定番中の定番。

黒は「大人っぽい」「不良っぽい」「影があるキャラに見える」というイメージがあって、なんとなくカッコよく見えるんだよね。

なぜか赤との組み合わせも好まれて、黒×赤=最強、みたいな図式が完成していた。

ファッション誌には載っていない独自の“世界観重視スタイル”だ。

着ている本人はめちゃくちゃキメてるつもりでも、周囲から見ると「あれ?文化祭のコスプレ?」となることも少なくない。

でも、当時の自分にとっては“能力者らしさ”を表現するために必要不可欠だった。

服だけで「自分は普通じゃない」というアピールができるって、ある意味すごいことかもしれない。

指輪、包帯、謎のマント…なんでそうなる

誰に教わったわけでもないのに、中二病になると突然「指輪」と「包帯」と「マント」が気になりだす。

まず指輪。

これは“魔力を封じるアイテム”という設定でつけてる人が多かった。

実際は雑貨屋さんで買った安いやつでも、本人にとっては「世界とつながる証」だったりする。

包帯は、怪我を隠すというより“力を制御する封印”という意味合いで、特に右腕に巻かれがち。

そしてマント。

これはもう完全に“作品”の影響だろう。

アニメやゲームのキャラクターが羽織ってるのを見て、憧れて真似してた人も多い。

マントが風になびくときのあの感じ、確かにカッコいいもんね。

こうした小物ファッションも、中二病の“世界観づくり”には欠かせなかった。

「眼帯」ブームはどこから来たんだ

突然、眼帯をつけはじめる人が現れる。

別に目をケガしたわけじゃないのに、理由を聞くと「これは封印だ」とか「能力を抑えている」とか言い出す。

これが中二病ファッションにおける“眼帯ブーム”。

眼帯=邪気眼という連想が生まれて、いつのまにか中二病のアイコンになっていたんだ。

アニメやライトノベルのキャラクターが眼帯をしている影響もあるけど、やっぱり「隠された力」「見えざる世界」が眼帯の中にあるって設定が魅力だったんだろうね。

実用性はゼロでも、見た目のインパクトは絶大。

しかも周囲が心配して声をかけてくれたら、「別に、これは俺の問題だから…」ってセリフで返せる。

あらゆる行動が“物語の一部”になっているのが中二病のすごさでもある。

魔力が宿るアクセサリーが欲しかった

アクセサリーといえば、普通はファッションの一部だけど、中二病にとっては“アイテム”なんだよね。

ネックレス、ブレスレット、ピアス、チャーム。

それぞれに意味を持たせて、自分のキャラ設定に組み込んでいく。

たとえば、「このペンダントには、亡き兄の魂が…」とか、「この十字架には世界の秘密が…」みたいな。

もちろんフィクションなんだけど、本人は大真面目。

AmazonやKindleで見たアニメ作品や漫画に登場するアイテムを真似して、通販で探してまで手に入れた人もいる。

アクセサリー一つで“存在意義”を語れるのが、中二病の美学なんだ。

まわりから見れば「意味わからん」と思われがちだけど、本人にとってはそれが“自分だけのストーリー”の証。

それが痛くても、ちょっとかっこよく見えたりするのが困るところだよね。

セリフがイタい!中二病語録あるある

「俺の中の何かが…目覚めようとしている」

このセリフ、どこかで聞いたことある人も多いと思う。

「俺の中の何かが…」という前振りのあと、「目覚めようとしている」と続くパターン。

その“何か”が具体的に何なのかは永遠にわからないまま、ただ雰囲気と語感で押し切る。

こういう言葉を使うことで、意味深な存在アピールができるんだ。

しかも、この手のセリフは静かな場所で、急に真顔で言うのがコツ。

周囲がざわつく様子すら“演出”の一部と化してしまう。

言葉の意味より、演技力とタイミングが大事。

まさに“厨二病の舞台”に立ってる気分だった。

今思えば「それ、具体的に何が目覚めるの?」って聞いてやりたくなるけど、当時はその質問すら“理解が浅い者の発言”として斬って捨ててたよね。

「この右腕が疼くんだよ」って何が?

これも定番の中二ワード。

「右腕=力の封印」という設定は、邪気眼持ちのキャラによくあるもの。

学校や部活で右腕を押さえながら「クッ…疼く…」とつぶやくのは、中二病の儀式みたいなものだった。

実際は筋肉痛だったり、授業でノートを取りすぎただけだったりするのに、そこに“闇の力”をねじ込んでしまう。

たとえバレバレでも「何かあるかも?」と周囲に思わせることに価値があると思っていたんだよね。

本人の中では壮大なストーリーが進行中で、その右腕には世界を救う鍵が…なんてことになっている。

もちろん、その設定は誰にも語られず、ただひたすら“疼く”だけ。

今思えば、「ちゃんと病院行こうか」ってレベルだけど、それが中二病の醍醐味でもあったんだ。

「世界の理に干渉するな」って誰に言ってんの?

「世界の理(ことわり)」なんて言葉、日常で聞くことないよね。

でも中二病真っ盛りのときは、この“難解ワード”を使うことにものすごく価値を感じてた。

「世界の理に干渉するな」というセリフは、まるで自分が世界の秩序を守る側にいるかのような響き。

実際には教室で席替えに反発したときとか、先生に注意されたときに出てきたりする。

意味はまったく通じてないけど、言った本人は“深いことを言ってやったぜ”と満足げだった。

厨二病においては、こうした“なんとなくカッコいい言葉”を言うことが重要なんだよね。

論理や常識なんて、むしろ“破るためにある”と思ってたくらいだし。

今聞いたら思わず笑っちゃうけど、当時はまさに“本気の正義感”だったりしたのかもしれない。

真顔で詠唱しはじめる黒歴史

「闇よ、我を包み込め…」

「封印されし力、いまここに解き放たれよ…」

そんな“詠唱セリフ”を、誰もいない階段の踊り場とか、教室の隅で真顔で唱えていたこと、ない?

これは完全にアニメやファンタジー作品の影響だね。

詠唱とは、本来魔法や特殊能力を使うときに言う“呪文”。

中二病にかかると、この“詠唱ごっこ”が始まる。

しかも、小声でこそこそ言うのではなく、目を閉じて真顔で言うのがポイント。

それでいて、誰かに見られたら「気づいたか…」とか言って自分の世界観を守ろうとする。

この“自己完結型パフォーマンス”が周囲の理解を超えてしまい、浮く原因になるんだよね。

でも、その没入感こそが中二病の醍醐味。

今は笑い話だけど、あのときの自分には確かに“物語”があった。

SNS時代の中二病、バレてますよ

プロフ欄が中二ワード満載

SNSのプロフィール欄って、その人の世界観がよく出る場所だよね。

中二病まっさかりの人は、ここに「闇を統べし者」や「漆黒の堕天使」など、いかにもなフレーズを並べたがる。

もちろん、本名や学校名なんて載せない。

かわりに「封印されし記憶」や「時空の監視者」といった、意味不明だけど響きの良い言葉が並ぶ。

趣味欄にも「詠唱」「召喚」「禁忌の研究」といった中二ワードが登場。

見る人が見れば一発で“察し”てしまう内容なのに、本人はむしろ「隠された真実」に触れていると思い込んでいる。

しかも、このプロフが定期的に“アップデート”されるのもポイント。

それはもう、ファッションや行動と並んで、言葉による“自分設定”の一部なんだよね。

ハンドルネームが「†漆黒の堕天使†」系

SNSのハンドルネームにも中二病は全開で現れる。

「†」や「∴」といった記号で囲まれた名前や、「封印されし〜」「堕天の〜」など、異世界感満載のネーミングセンス。

たとえば、「†黒き竜の継承者†」「∴神罰ノ堕天使∴」みたいな、読むだけで気圧されそうな名前が並ぶ。

中二病のハンドルネームって、やたらと長いのに、意味は曖昧。

でもそこが大事。

意味がわからない=自分を理解できる人だけが真の仲間、みたいな選民意識がそこにある。

ちなみに、現実ではおとなしい子ほど、ネットではこの手のハンドルネームを使ってたりする。

「現実と違う自分」を作り上げたい願望が、こういう形で噴き出してくるんだ。

SNSが“舞台”になることで、中二病はさらに自由な方向へ進化していく。

アイコンが眼帯キャラか、闇属性

プロフィール画像、つまり“アイコン”にも中二病の痕跡はしっかり残っている。

眼帯をしたアニメキャラクター、黒いフードを被った少年、紫や赤を基調とした炎の中にいる人影…。

そんな闇属性全開のビジュアルが好まれるのも中二病あるある。

とくに人気なのが、片目を隠したキャラや、背景が宇宙・魔法陣・雷といったイメージ画像。

こうしたビジュアルに“何か深い意味”を感じてしまうのが中二病のすごいところなんだよね。

場合によっては、本人の自撮り画像に加工を加えて「左目を封印」「色調を闇化」してることもある。

この“世界観への没入”がアイコンにも現れていて、それを見た周囲は「うわ…ガチだ」と静かにそっとしておくしかない。

詩的すぎるポエム投稿で誰も反応できない

SNSで一番“バレやすい中二病”は、ズバリ“ポエム投稿”だ。

深夜に突然、「この世界の偽りに気づいた…」「心が引き裂かれて血を流す音が聞こえる」みたいな投稿が現れる。

しかも縦書き風にして改行バンバン入ってたり、ひらがなと漢字を逆に使ってたりして“詩的演出”が全開。

でも、フォロワーは困る。

内容が意味不明すぎて、「いいね」も「コメント」もできない。

ただただスルーするか、静かにミュートにするかしか選択肢がないんだ。

それでも本人は「世界の真実を言語化した」ぐらいの達成感に浸ってる。

この“理解されなさ”すらも“孤高の証”として受け止めてしまうあたりが、中二病の根深さでもあるんだよね。

学校でやりがちな中二病ムーブ

一人で窓の外を見つめてるのがかっこいいと思ってた

授業中、ふと席を立って窓際に移動。

静かに窓の外を見つめて、遠くの空を見ながら物思いにふける…。

「そうか、俺にはこの場所は似合わないのかもしれない」なんてセリフが心の中で再生される。

これ、完全に中二病ムーブだよね。

本人としては「世界の流れを見ている」くらいの気分だけど、先生から見たらただの“集中できてない子”。

でも、あのポーズには“選ばれし者”の気配を漂わせたくなる不思議な魔力があった。

昼下がりの光に照らされてる自分が、まるでアニメのワンシーンみたいに思えたりもしたんだよね。

もちろん、クラスメイトからは「また始まった」と冷めた視線を送られていたとしても、それすら“理解されぬ孤高の存在”として昇華されていた。

ノートの端に魔法陣を描いてしまう

授業中、ノートにまじめにメモを取るふりをしながら、いつのまにか“異世界の術式”が広がっていく。

そう、それが魔法陣。

先生の説明は右から左。

そのかわりに手元では、まるで古代文字のような記号や謎の幾何学模様が描かれていく。

それはただの落書きじゃなくて、「次元を超えるための召喚陣」だったり「力の封印装置」だったり、完全に自分設定の一部なんだよね。

描いたあとも、そっとそのページを閉じて、「いつかこの封印を解くときが来る」とか思ってたりする。

もちろん、誰にも見せない。

その秘密のノートこそ、自分だけが知る“世界の真実”の証。

でも、後で見返すと「何コレ…」と自分でびっくりするから、黒歴史ってやつは強い。

先生の言葉を「くだらん常識」と切り捨てる

「ルールは守りなさい」

「定期テストに向けて勉強しましょう」

そんな先生の“ごもっとも”な言葉に対して、心の中でつぶやくひと言。

「くだらん常識だな」

これ、中二病の心の声あるある。

時には実際に口にしてしまって、クラスの空気が凍ることも。

でもその瞬間、本人は自分を「この世界の秩序に抗う者」として演出しているつもりだったりする。

まわりの大人は、正しさを押しつけてくる存在。

それに反発することこそ、自分の信念だと本気で思っている。

ただし、その信念がなぜか漫画のキャラクターの名言そのままだったりもするから、リアリティに欠けるのが惜しい。

でも、それが中二病の“信じた道”だったんだよね。

遅刻してきて「闇に囚われてた」とか言い出す

朝のHR(ホームルーム)ギリギリに登校。

教室に入るなり、ちょっと息を切らしながら、「…すまん、闇に囚われていた」と一言。

これ、まさに中二病あるあるな登場シーンだよね。

まわりが「また寝坊だろ」と思っていても、本人は完全に“異世界での激闘から帰還した勇者”のテンション。

「異界の門が閉じる寸前だった」など、設定をどんどん盛っていくのも特徴。

もちろん、先生からは「ふざけるな」と一喝されるけど、叱られるのもまた“試練”として受け止めていたりする。

それどころか、先生の注意を「この世界に染まった者の言葉」として解釈して、自分の物語を強化する材料に使ってしまう。

現実より妄想優先、それが中二病の日常ってわけ。

痛いけど可愛い?周囲のリアクションあるある

友だちの生温かい目線に気づかない

中二病の人が一番気づいていないのは、周囲の“生温かい視線”。

「アイツまた何か始めたぞ…」という空気を、クラス全体が共有していても、本人だけは“自分の物語”にどっぷり没入中。

たとえば突然立ち上がって詠唱を始めても、「え? なに? やるの? 今日も?」くらいで流されてしまう。

でも、その“スルースキル”こそ、友だちからの優しさだったりもするんだよね。

からかわず、ガチで否定もせず、ただ遠巻きに観察している。

これはある意味「放置という名の信頼関係」。

本人がその視線に気づくとショックを受けるかもしれないけど、だからこそ思春期を穏便に乗り越えられる仕組みだったりする。

生温かい目=青春の証。

家族に見られて絶望する夜

学校では自分の世界に浸っていても、家ではさすがに“普通”に戻る…はずだった。

でもうっかり、鏡の前で詠唱してるところを見られたり、ノートに描いた魔法陣を家族に見つかったりすると、一気に現実が襲ってくる。

「これ、なに?」って聞かれて、「いや、その…」とごまかそうとしても、もう遅い。

特に兄弟姉妹に見られたときの絶望感はすさまじい。

それが親だったら、心配されるパターンもある。

「最近、変な本とか読んでない?」とか、「アニメの影響受けすぎなんじゃ…」とかね。

この“家庭バレ”の瞬間、中二病の世界が音を立てて崩れる。

ただ、それを乗り越えた先に、自分の“黒歴史を笑える力”が生まれるのかもしれない。

「あのころの自分やばすぎ」と語り継がれる伝説

中学を卒業して、ふとした会話で過去を振り返ると、必ず出てくるのが「お前、昔さぁ…」という話題。

そう、“あの頃の中二病自分”がネタにされる時間だ。

「放課後の屋上で詠唱してたよな」

「文化祭で黒いローブ着て登校してたじゃん」

そんな“やばい”エピソードが、まるで伝説のように語り継がれていく。

最初は恥ずかしすぎて耳をふさぎたくなるけど、だんだん「まあ、やってたな〜」って笑えるようになってくる。

むしろ、そういう過去があったからこそ、今の自分に“厚み”が出てきた気すらする。

黒歴史は、笑い話に昇華できたとき、本当の意味での“成長の証”になるのかもしれないね。

実は密かに憧れていたという告白も…

驚くことに、あの頃「うわー、アイツ痛いな…」と思われていた中二病キャラが、後になって「実はちょっとカッコよかった」と言われることがある。

「世界観がぶれてなかったのはすごい」

「今思うと、あそこまでやりきるって、ある意味才能だよね」

そんな“再評価の波”が来ることもある。

たとえば、みんなが一歩引いていた頃、ひとりだけ中二病キャラに本気で乗っていたAくん。

卒業してから「あの時、すこし憧れてた」って言われると、全てが報われた気がする。

もちろん、当時の本人はそんな空気を一切感じていなかった。

でも、それでいいんだよね。

“他人の目を気にせず自分の物語を生きてた”という事実が、実は一番カッコよかったのかもしれない。

中二病から目覚めた瞬間、それはいつ?

卒業アルバムの自分を見てひっくり返る

中学の卒業アルバムって、あとから見返すといろんな感情が湧いてくる。

そのなかでも一番衝撃なのが「写ってる自分が完全に中二病全開だった」パターン。

写真の中の自分、なぜか真顔、ポーズが斜め、手には黒い指輪。

制服の下から謎のマントっぽいストールがチラ見えしていたりして、「うわああああ…!」と叫びたくなるレベル。

当時は「この角度が最強にカッコいい」と思ってキメてたんだよね。

でも時を経て見ると、完全に“痛さ全開”。

それでも、そんな写真が残っているからこそ、「あの時、本気で中二病だったんだな」って笑えるようになる。

あれがなかったら、自分の過去を直視する機会なんてなかったかもしれない。

昔のSNS投稿を読んで全身がかゆくなる

SNSの過去ログって、思春期の黒歴史がごっそり詰まってる宝箱。

ある日ふと見返して、「空が泣いている…僕の心みたいに」みたいなポエム投稿を発見して、文字通り全身がかゆくなる。

しかもそれに†記号や謎の絵文字がついていたら、もう逃げ場はない。

当時は本気で“世界の真理”を語っていたつもりでも、今読むとただただ恥ずかしい。

友だちにバレてないか確認したくなるし、「タイムマシンで投稿を消したい…」という気分に襲われる。

でも、そのかゆさが“目覚めのサイン”。

そこから一気に、「なんであんな投稿を…」と自己分析が始まり、気づけば中二病のトンネルを抜けている。

恥ずかしいけど、SNSが“鏡”になる瞬間ってあるんだよね。

「俺って中二病だったんだ」と他人に言われて気づく

自分では気づかないけど、まわりはとっくに気づいていた中二病。

ある日、何気ない会話の中で友だちに「お前、昔やばかったよなw」って言われて、「えっ、そんなに?」と我に返る瞬間がある。

最初は冗談かと思うけど、「右腕に包帯巻いてたじゃん」とか「ずっと詠唱してたよね?」と具体的に言われると、否定できなくなる。

ここで初めて「そういえば…」と過去の自分を直視することになる。

他人からの指摘って、ときに強烈な“目覚まし”になるよね。

自分の中で神話化されていた“中二キャラ”が、突然“クラスのネタ枠”に変わる。

でも、そこで自分を笑えるようになったら、もう卒業。

中二病は「気づいた瞬間」から、“笑い話”に進化する。

いまは笑って話せるけど、当時はマジだった

今となっては、「昔さ〜、詠唱とかしてたわw」と笑って言えるけど、当時は完全に“本気”だった。

それが中二病の一番すごいところ。

誰にも理解されなくても、世界を救う設定があったし、封印していた力が確かに存在していた。

その物語を、毎日心の中でアップデートしながら生きていた。

今の自分から見ると「痛すぎる」としか思えないけど、当時はそれが“自分そのもの”だった。

そして、その時期を全力で過ごしていたからこそ、いま“自分の黒歴史を笑って話せる”ようになっている。

むしろ、「そういう時期、なかった?」と聞かれて、「いや、あった」と即答できる人のほうが、人間的に深みがある気がする。

痛みは、経験になる。

まとめ

中二病って、ただの黒歴史じゃない。

それは誰もが一度は通る“思春期の物語”なんだ。

厨二病的なセリフ、邪気眼設定、黒一色のファッション、SNSのポエム投稿…。

どれもそのときは「自分だけの世界」を全力で守ろうとしていた証拠。

むしろ、思い返して笑えるようになったということは、それだけ自分が“成長した”ってことじゃないかな。

もちろん、周囲に迷惑をかけるような行動はダメだけど、ある程度の“こじらせ”は人間のスパイス。

自分の存在や意味を模索したり、作品やキャラクターに影響されたりするのは、クリエイティブな証でもある。

そう考えると、中二病の症状って、実は未来の個性につながっているのかもしれない。

そして今、中学生の君がこの記事を読んで「あるあるすぎる」と笑っているなら、それはすでに“ひとつ目の目覚め”を経験した証拠。

まだ中二病ど真ん中の人も、過去に卒業した人も、これから爆発する人も。

その全部を含めて、“人間”っておもしろい。

だから言える。

中二病、バンザイ。

その闇は、けっこう明るい。

※合わせて読みたい「中二病のセリフ 日常で使えそうなセリフ100」

プロフィール

1部上場の大手教育出版企業で、30年間にわたり小学生から高校生向けの情報誌の編集長を務めてきました。テキスト、イラストも自分で制作しています。

このサイトでは、思春期まっただ中の中学生たちに寄り添い、応援する記事を発信していきます。

経験と視点を活かし、等身大の悩みや気づきに共感できるコンテンツをお届けします。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません