学校の七不思議 入れ替わる不思議

学校の七不思議ってコロコロ変わるのなんで?

実はキミのお父さんが知っている「学校の七不思議」とキミが知っている「七不思議」は、たとえ同じ学校に通ったとしても少し違うかもしれない。

学校の七不思議って、世代ごとに内容がガラッと変わるんだよね。

昔は理科室や音楽室の不気味さが主役だったけど、今はSNSや動画が発端のネタも増えている。

学校という同じ舞台なのに、設備や文化、そして子どもたちの遊び方が変わると、不思議のラインナップも刷新されるんだ。

つまり七不思議は「世代の鏡」みたいなもの。

校舎リニューアルや安全対策、さらには流行メディアの影響で、次々と新しい怪談が生まれていくんだよ。

校舎リニューアルあるある——理科室・音楽室・トイレの怪談誕生秘話

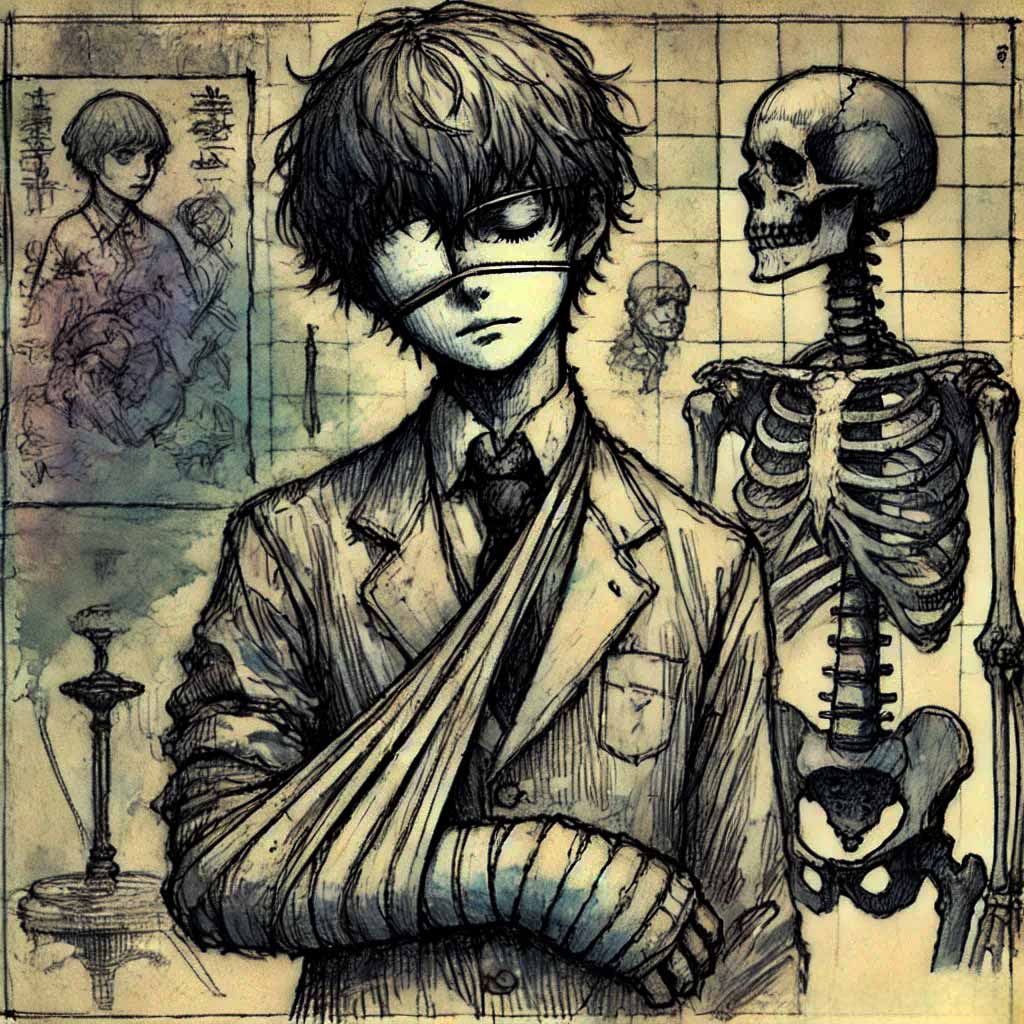

古い木造校舎の理科室は、骨格標本や人体模型の影が揺れているだけで背筋が寒くなる。

音楽室では肖像画がこっちを見てる気がして、誰もいないのにピアノの鍵盤が鳴ったなんて話もあるよね。

トイレは狭くて暗いから「花子さん」が登場するには最高の舞台。

だけど校舎が新しくなると、明るく清潔になって怪談の舞台としての魅力が薄れる。

だからリニューアルのたびに「新しい七不思議」を探す動きが出るんだ。

「安全第一」で怖さ激減!? 学校と怪談の微妙な距離感

昔の学校は夜に先生が鍵を閉め忘れるなんてこともあったけど、今はセキュリティが厳しくて深夜に子どもが入り込む余地はない。

体育館だって防犯ブザーが付いていたり、理科室には入室制限があったりする。

安全第一の時代になると、怖い話のリアリティは一気に減っていく。

でも、だからこそ子どもたちは“作られた怪談”を楽しむ方向にシフトするんだよね。

TVからSNSまで——メディアが新ネタをぶち込む法則

昭和はテレビのワイドショーや雑誌から都市伝説が持ち込まれた。

平成は児童書や映画「学校の怪談」で一気にブームになった。

そして令和はSNSやショート動画。

TikTokで「八番目の不思議」が勝手に追加されて拡散されることもあるんだ。

メディアが更新されるたびに、七不思議の内容もリニューアルされていく。

先輩の口から後輩へ——口コミが都市伝説を生むメカニズム

怪談ってやっぱり「誰かから聞いた話」が強い。

教室で先輩が「体育館の裏で声を聞いたんだ」とか言うと、もうそれだけで七不思議候補になる。

時間が経つほど尾ひれがついて、どんどん不思議が膨らむ。

口コミの力は教科書以上にすごいんじゃない?

昭和レトロ怪談ブーム——口裂け女と花子さんの時代

昭和の後半には怪談ブームが一気に広まった。

特に1978年の「口裂け女」騒動は社会現象になり、学校もその渦中にあった。

トイレの花子さんもこの時期に有名になり、音楽室や理科室の噂と並んで“昭和の七不思議”を形作ったんだ。

全国パニック!1978年「口裂け女」大暴走事件

マスク姿の女性が「私、きれい?」と聞き、答え次第で追いかけられる。

そんな話が新聞やテレビで連日報じられ、全国の子どもたちが登下校に怯えた。

先生まで応援に立って付き添ったなんてエピソードも残っている。

この大騒動は“七不思議”の内容が社会ニュースと直結することを示したんだ。

トイレの花子さん初登場——赤スカートはなぜ怖いのか

花子さんは赤いスカートで登場することが多い。

それは血や警告の色と結びつけられたから。

トイレという閉鎖空間に潜む存在は、子どもたちにとって一番リアルな恐怖だったんだろうね。

階段を駆け上がってでも逃げたい気持ち、わかるかも。

理科室の人体模型が“歩く”って本当?

理科室には骨格標本や人体模型が必ずある。

その存在感は圧倒的で、夜に残って見たら動いてもおかしくないって思えるほど。

もちろん実際には歩かないけど、子どもの想像力が補って不思議が成立するんだよね。

音楽室の肖像画が見てくる!?——夜の学校はホラー劇場

ベートーベンやバッハの肖像画がじっと見つめてくる。

照明が消えた音楽室では、まるで本当に動いているように感じるんだよね。

夜の学校はそれだけでホラー劇場。

七不思議に選ばれるのも当然じゃない?

平成キッズを震え上がらせた“学校の怪談”シリーズ

平成に入ると児童書『学校の怪談』シリーズが爆発的にヒットし、映画やテレビ番組にも広がった。

七不思議は「読むもの」「見るもの」として再生産され、子どもたちの遊びに直結したんだ。

児童書の大ヒット——「七つ以上あるじゃん問題」

児童書シリーズには七つどころか百以上の怪談が詰め込まれていた。

結果として「七不思議」という枠組み自体が拡張され、クラスごとに違う七不思議が誕生する現象が起きたんだ。

心霊番組ゴールデンタイム——家庭で怪談を輸入

心霊番組が人気だった平成初期。

家族で見た映像が翌日学校で再生され、体育館や理科室に“再現”されることも多かった。

家庭と学校がつながることで、怪談はさらに広まったんだよ。

ゲーム&映画で大拡散——“元ネタ探し”が流行に

ホラーゲームや映画に「学校怪談」が取り入れられると、子どもたちは「これって元ネタどこ?」と探し始める。

結果、ネットや図書室で調べる流れが生まれ、怪談が知識として共有されていった。

校舎リニューアルで生まれた“開かずのロッカー”

新しい校舎には“昔の木造ホラー”が似合わない。

その代わりに、ロッカーやPC室など現代的な場所に新しい不思議が生まれた。

これも時代を映す鏡だよね。

令和怪談はネット産!八番目・監視カメラ・TikTok怪談

令和になると怪談の発生源は完全にネットに移った。

TikTokやYouTubeのショート動画で一気に広まるし、監視カメラや不審者情報が都市伝説とごっちゃになることもある。

七不思議が「八つ以上」に増えるのも日常茶飯事だ。

SNSで勝手に追加される“八番目の不思議”

昔は七つで固定されていたけど、SNS時代は誰かが「八つ目はこれだ」と勝手に追加して拡散する。

プラネタリウムの天井に人影が映ったとか、イベントで突然マイクが入ったとか、どんどん増えていく。

七不思議の“ゆるさ”がむしろ魅力になっているんだろうね。

不審者情報とごっちゃになった怪談の正体

現実にあった不審者の話が怪談と混ざることも多い。

「体育館の裏で声がする」なんて噂が、実は地域の防犯情報だったりするケースもある。

だから怖いけどリアル、リアルだけど誤解も生まれる。

学校と地域社会の情報が交差しているんだよね。

PTAとコンプラが怖さを制御する時代

今の学校はPTAや保護者会が「怖すぎる話はNG」と線引きをしている。

子どもが不安になりすぎたり、いじめに結びつく可能性があるからだ。

コンプライアンス重視の時代に、怪談は“遊びの範囲”として整理されるようになった。

ショート動画で生まれる“ご当地七不思議”

TikTokやInstagramの動画で「うちの学校の七不思議」と投稿されると、一気にご当地怪談が人気化する。

体育館の影や階段の物音を動画にして拡散すると、リアルタイムの怪談が完成する。

現代の七不思議は動画文化と切っても切れない関係になっているよ。

語り部シフト——先生からYouTuberへ

昔は先生が雑談で怪談を語るのが定番だったけど、今やその役割は完全にシフトした。

友だち同士やYouTuberが語り部になり、まとめサイトが“公式”扱いされることもある。

語り手の変化が七不思議の中身を変えているんだ。

昔は先生が怪談マスターだった

昭和の学校では、先生が放課後に「この理科室にはね」と話し始めるのが怖さのピークだった。

先生の権威があるから余計に信じてしまう。

先生=語り部の時代は、学校文化の一部として怪談が根付いていたんだ。

今は友だちネットワークが最強の伝播ルート

現代では同級生や先輩後輩のネットワークが圧倒的に強い。

「昨日の時間に体育館で声聞いたんだよ」なんて噂は、数時間で学年全体に広まる。

先生が語るよりリアルで生々しいから、信憑性が高まるんだ。

YouTuberやまとめサイトが“公式”扱いされる現象

YouTuberや怪談まとめサイトは、今や小中学生にとっての公式情報源になっている。

動画で理科室や音楽室を映して語れば、それが“真実”のように受け止められる。

ネットが語り部の主役を奪った瞬間だよね。

噂が自然消滅する4つのパターン

一度は盛り上がった七不思議も、①検証されて嘘がバレる、②飽きられる、③学年交代で語り部が消える、④校舎改装で舞台がなくなる——こうした理由で消えていく。

七不思議は“時間との勝負”でもあるんだね。

学校の七不思議のうつりかわりをまとめると

学校の七不思議は時代ごとに姿を変えてきたんだ。

昭和の子どもたちが語ったのは、木造校舎や暗い廊下に漂う戦前の影。

昭和後期には「口裂け女」や「花子さん」のように“試せる怪談”が広まった。

平成になると本や映画で共通のネタが全国に広まり、怖さをイベントのように楽しむ時代になった。

それぞれの年代の空気や学校の環境が、不思議の形を決めていたんだよ。

昭和30〜40年代生まれの七不思議

トイレの「赤マント」や「青マント」、理科室の人体模型、音楽室の肖像画の目が動くといった話がよく語られていたよ。

学校という近代的な場所に戦前からの雰囲気が少し残っていて、木造校舎や暗い廊下が子どもの想像をふくらませたんだね。

先生や先輩の存在もまだとても強くて、見えない規律やルールが恐怖と結びついていたのかもしれないよ。

怪談は「やってはいけないことをすると祟られる」型が多くて、舞台は理科室や音楽室など勉強の象徴だったんだ。

昭和50年代生まれの七不思議

1978年の口裂け女の流行と同じころ、「トイレの花子さん」が広く知られるようになったんだよ。

放送室から謎の声が聞こえるとか、階段の段数が変わるとか、夜の校庭に影が動くといった“試せる怪談”が人気だったんだ。

下校時の集団行動や安全指導とも重なって、実際にいそうな“こわい人”のイメージが子どもの心を刺激したんだと思うよ。

七不思議は遊びとして「やってみよう」と試されることが多く、ちょっとしたおまじないやルールまでセットになっていたんだね。

平成初期〜中期生まれの七不思議

1990年代には『学校の怪談』の本や映画が流行して、七不思議が一気に“全国共通”のように定着したんだ。

花子さんはもちろん、合わせ鏡や理科準備室、コンピュータ室、音楽室の肖像画など、学校の施設ごとの定番怪談がそろったよ。

本や映画で知った話を放課後に友達と試す“再現ごっこ”もよく行われていたんだ。

学校に新しい部屋や設備が増えるほど、そこが未知の空間になって怪異の舞台になったんだね。

怖さはイベントのように楽しむ感覚に変わっていったんだ。

平成後期〜令和生まれの七不思議

インターネットが広がると、七不思議は時代に合わせて姿を変えていったんだ。

きさらぎ駅やくねくねといったネット発の怪談が学校に移し替えられることもあったし、スマホや監視カメラ、AIやタブレットの不具合が怪談の材料になることも増えたんだよ。

SNSで広まって改変されるスピードが速くて、地域ごとの差よりも流行が優先されるようになったんだ。

無人の教室でパソコンが勝手に起動する、保健室の機械が誰もいないのに反応するなど、現代的でちょっと不思議な怖さが加わっているんだね。

まとめ

学校の七不思議は、世代ごとに入れ替わる不思議な存在だ。

昭和は木造校舎の怖さ、平成はメディアと商品化、令和はネット文化と監視社会。

いつの時代も「学校」という舞台が子どもたちの想像力を刺激し、新しい怪談を生み出す。

これからも次々と新しい“八番目”が登場するだろう。

七不思議は終わらない物語。

だからこそ私たちは、その変化を楽しみながら見守っていく必要があるんだと思うよ。

※合わせて読みたい「学校の七不思議 一覧にすると?」

プロフィール

1部上場の大手教育出版企業で、30年間にわたり小学生から高校生向けの情報誌の編集長を務めてきました。テキスト、イラストも自分で制作しています。

このサイトでは、思春期まっただ中の中学生たちに寄り添い、応援する記事を発信していきます。

経験と視点を活かし、等身大の悩みや気づきに共感できるコンテンツをお届けします。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません