送別会・三送会で泣ける曲 BGMはこれ!

泣ける曲を選ぶコツ 3つ

- 最初の数秒で、思い出が一気によみがえるメロディを選ぶ。

- 言葉で説明しすぎず、BGMだけで感情が伝わる曲にする。

- 沈黙や余白を生かせて、感謝や別れがにじむ構成の曲を選ぶ。

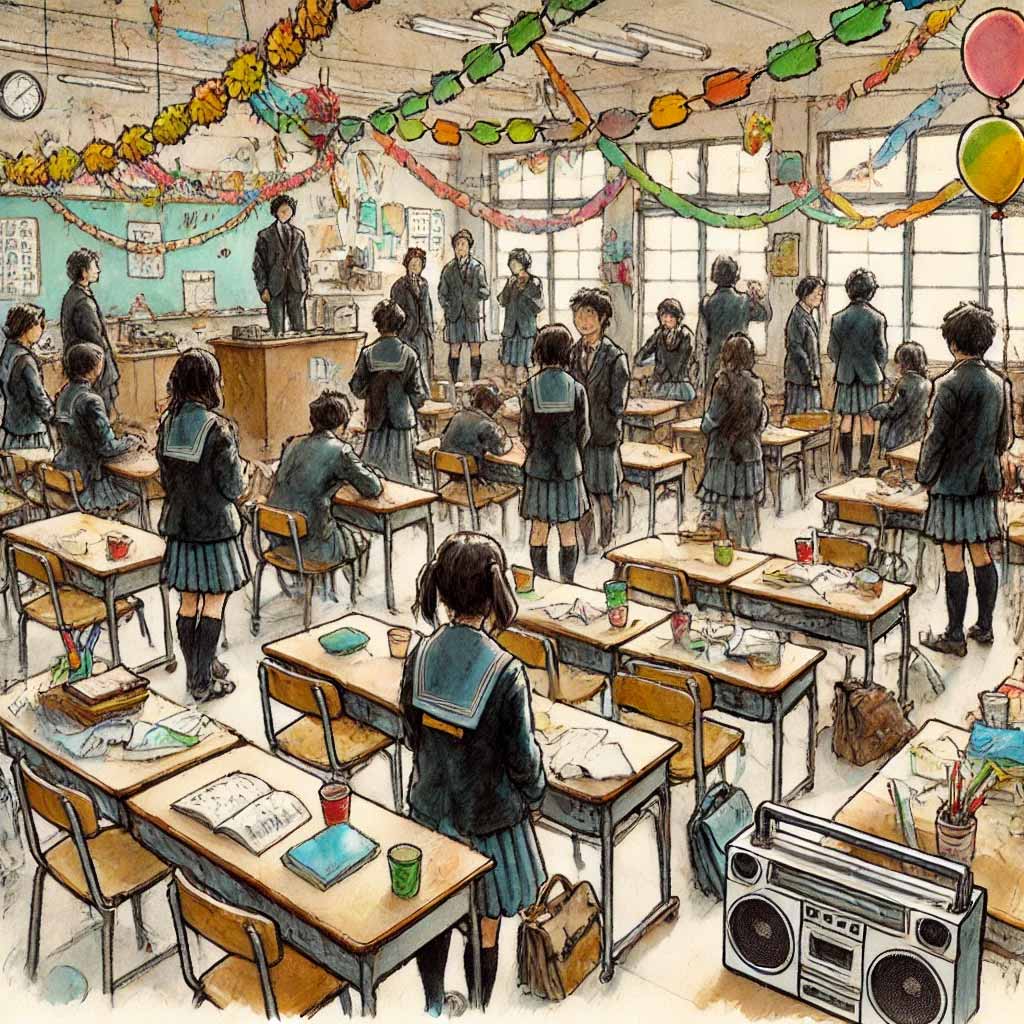

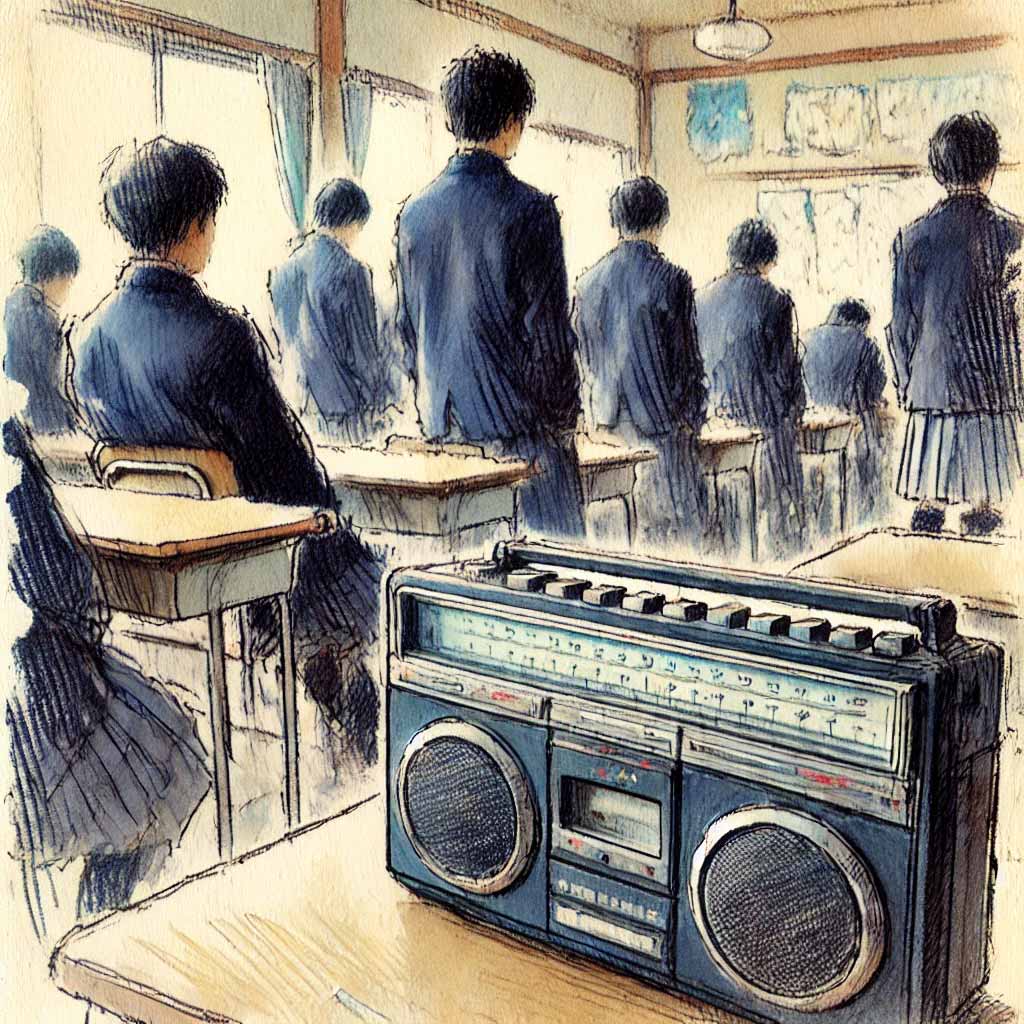

空気が変わる、その一瞬。BGMが“泣ける”理由

会場がざわつく時間にそっと音が入るだけで、空気が「別れの時間」に切り替わる。

泣けるBGMには、思い出を呼び戻す仕組みと、沈黙を生かす設計があるんだ。

その仕組みを知れば、選曲も演出もぶれないよね。

音が流れた瞬間、思い出が一気にフラッシュバックする

最初の一音で、放課後の練習や合唱、先生のひとことが一気によみがえる。

歌詞がなくても、メロディーが「ありがとう」「またね」を思い出させてくれるということもあるよね。

ソングとして歌うより、BGMとして聴かせるからこそ全員の心に同時に届く。

だから三送会では音楽の最初の数秒が超大事になるよ。

言葉がいらない。BGMがすべて語ってくれる

BGMは説明しない。

でも「友情」「旅立ち」「青春」というテーマは自然に伝わる。

歌詞が無いインストでも、定番曲の骨格やメロディが感動を引き出すから、カラオケなしでも泣ける時間になるよね。

言葉少なめの演出、やってみる価値あるよ。

沈黙とメロディの間に、“ありがとう”が隠れてる

曲間の静けさは演出の味方。

フレーズの余白に「背中を押された気持ち」や「大切な人への感謝」がにじむ。

音楽と沈黙のラインを丁寧に設計すると、感動は何倍にもふくらむよ。

しみこむ時間、大切にしたいよね。

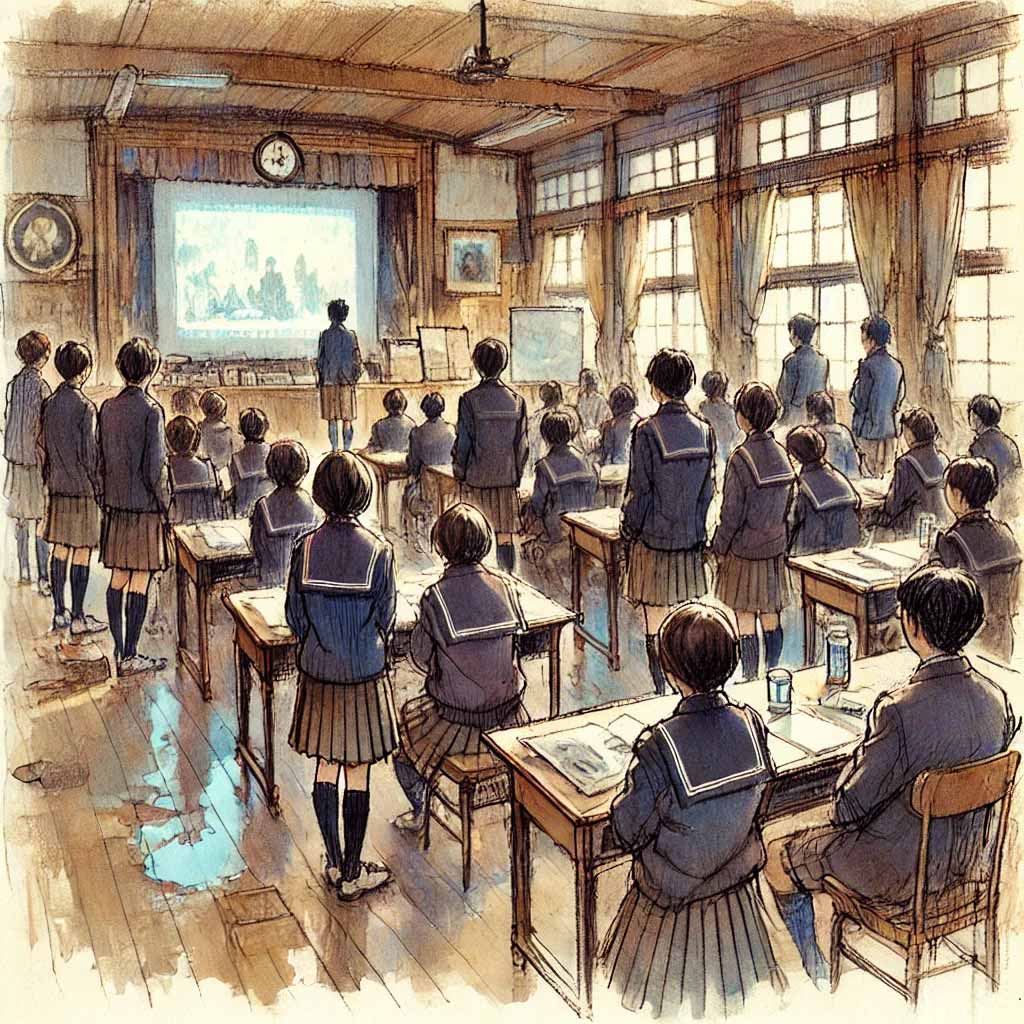

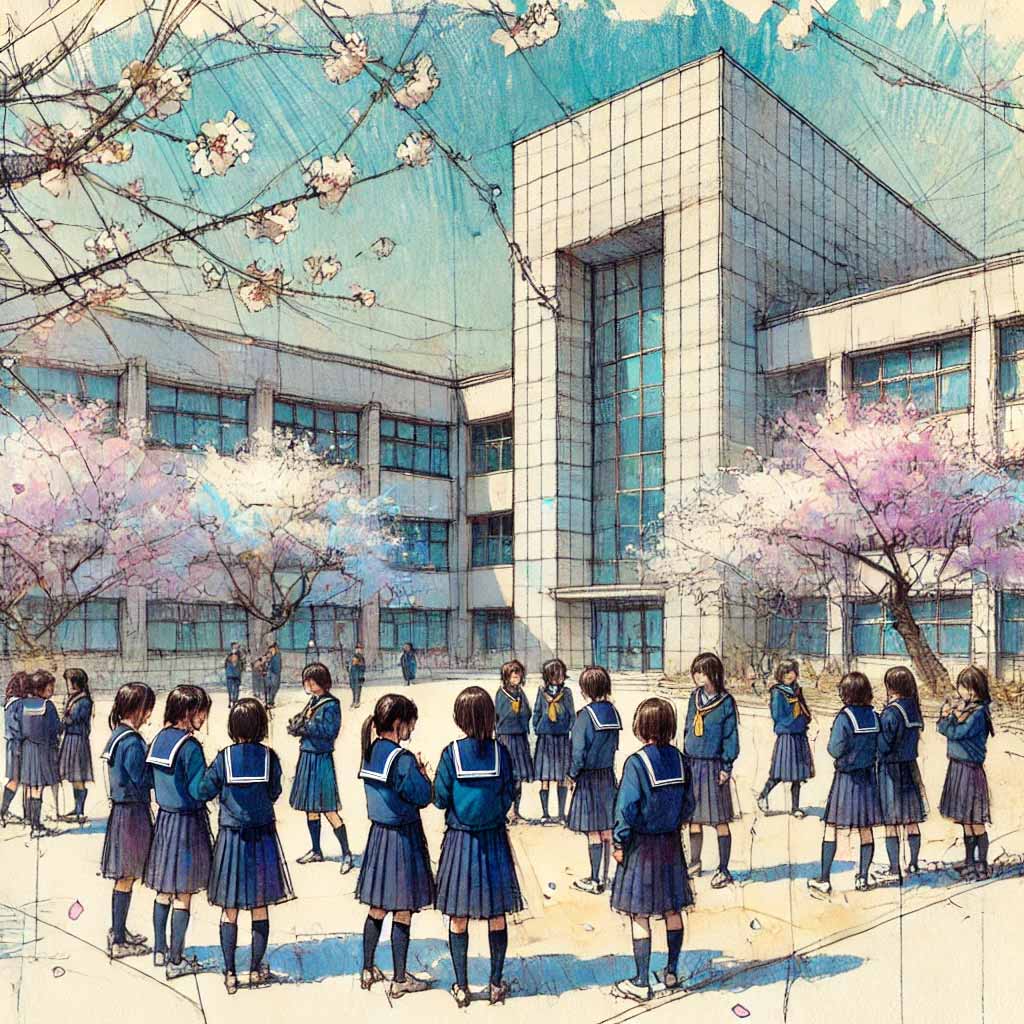

その5秒で、会場が“別れの物語”に変わる

点灯、静寂、再生。

たった5秒の流れで、ただの行事が物語に変わる。

入場や花束、退場のタイミングに音楽を合わせると、名曲じゃなくても名場面になる。

三送会という人生の通過点に、音で明るい未来を添えよう。

三送会で鉄板の泣けるBGMジャンル5選

何を流すか迷ったら、まずジャンルで絞るとぶれにくい。

ピアノ、合唱曲インスト、映画やアニメの主題歌テイスト、ギターやストリングス。

それぞれ泣ける理由と、会場の雰囲気に合う使い方がある。

定番や人気の流れを押さえつつ、世代やメンバーに合わせて微調整しよう。

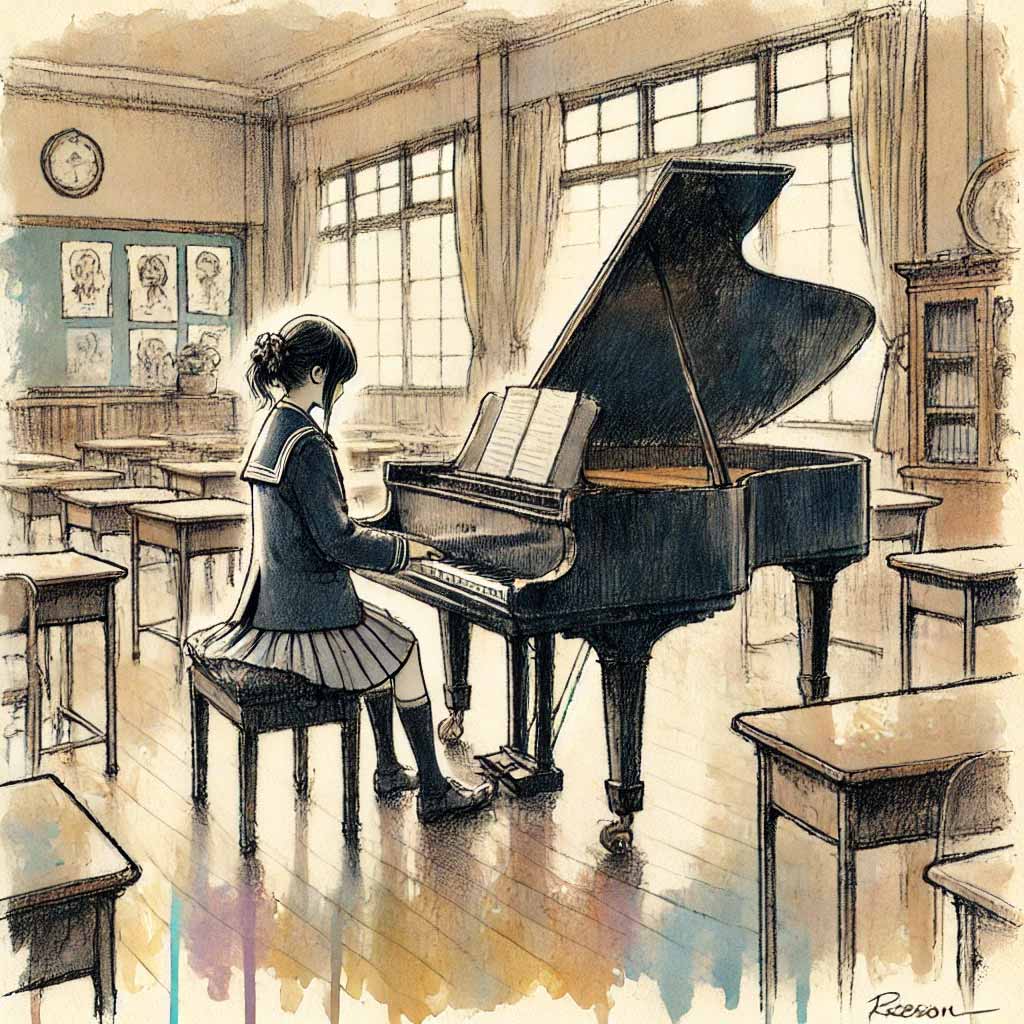

ピアノソロ——静かすぎて逆に泣ける

静かなピアノは言葉を使わずに「別れ」「旅立ち」「友情」をそっと浮かび上がらせる。

卒業シーズンの写真やメッセージと合わせやすく、音量を少し下げても感情が届くのが強み。

メロディーラインがはっきりした楽曲なら、会場のどの位置でも聞き取りやすいのも安心だよね。

合唱曲のインスト——「旅立ちの日に」が沁みすぎる

合唱の名曲は骨格が美しく、インストにしても感情の道筋が崩れない。

サビで自然に視線が集まり、思い出がフラッシュバックするから映像とも相性が良い。

みんなが知っている定番曲ほど、歌詞が無くても心の中で歌が鳴るということもあるよね。

映画・アニメ系サントラ——“あのシーン”が蘇る

主題歌や劇伴は“物語の起伏”が設計されていて、泣ける場面を作りやすい。

明るい未来を感じる曲調を選ぶと、涙のあとに笑顔が戻りやすいのもポイント。

ドラマの一曲で、三送会が作品の一場面みたいにまとまることもあるよね。

ギター&ストリングス——優しさの中に切なさがある音

アコギの温度感と弦の広がりは、会場をやわらかい雰囲気で満たす。

花束や退場に合わせると、背中を押すような優しい余韻が残る。

ロック寄りのアレンジでもテンポを少し落とせば、感動的なラインにきれいに乗るよ。

写真も涙も光る、スライドショーBGMの選び方

同じ写真でも、音のテンポや切り替えタイミングで印象は激変する。

テンポ、サビ、フェード。

この三つを揃えるだけで完成度が跳ね上がる。

機材はシンプルでも、工夫でプロっぽく見せられるよね。

写真のテンポとリズムを合わせると“物語”になる

ゆっくりしたピアノなら静かな回想を、やや速いバラードなら“歩き出す感じ”を演出できる。

画像切替の秒数を曲の拍に寄せるだけで、視線の流れが自然になる。

テンポと写真の呼吸を合わせる、この一手で物語になるよ。

サビに合わせて場面転換するだけで鳥肌級

サビで集合写真や名場面を入れると、会場の心拍がそろう。

曲の起伏に“大切なショット”を置くと、印象が強く残るんだ。

合唱曲インストは構成が明確だから、編集のガイドにもなるよね。

声入り映像なら音量は少し下げて、感情はそのまま

先生のメッセージや友達の言葉を乗せるなら、BGMは主役にしない。

声の帯域が聞きやすいように、BGMの音量を少し下げて、低音を控えめに。

伝えたいのは言葉、BGMは“寄り添う役”。

曲が終わる瞬間、静寂がいちばん泣ける

エンディングでフェードアウトに入ったら、拍手を急がない。

無音の三秒が涙を連れてくる。

静けさの中で「ありがとう」が伝わる。

終わり方までデザインして、感動の余韻を残そう。

シーン別おすすめ“泣きBGM”セットリスト

同じ曲でも、入場と退場で効果は変わる。

シーンごとの役割を決めると、全体の流れが整う。

会場の雰囲気や時間配分と合わせて、最適な配置にしていこう。

開場〜入場:「これから始まる」予感がするピアノ曲

明るすぎず暗すぎないテンポで、会場をやさしく温める。

参加者の緊張をほどきつつ、期待を少しだけ上げる。

ここでは“泣かせに行かない”ほうが結果的に泣けるということもあるよね。

メッセージ映像中:優しいストリングスで涙を誘う

声やテロップの邪魔をしない、伸びやかな弦が最適。

写真の切り替えは小節頭に、クライマックスはサビに。

感情の波をつくって、メッセージの説得力を高めよう。

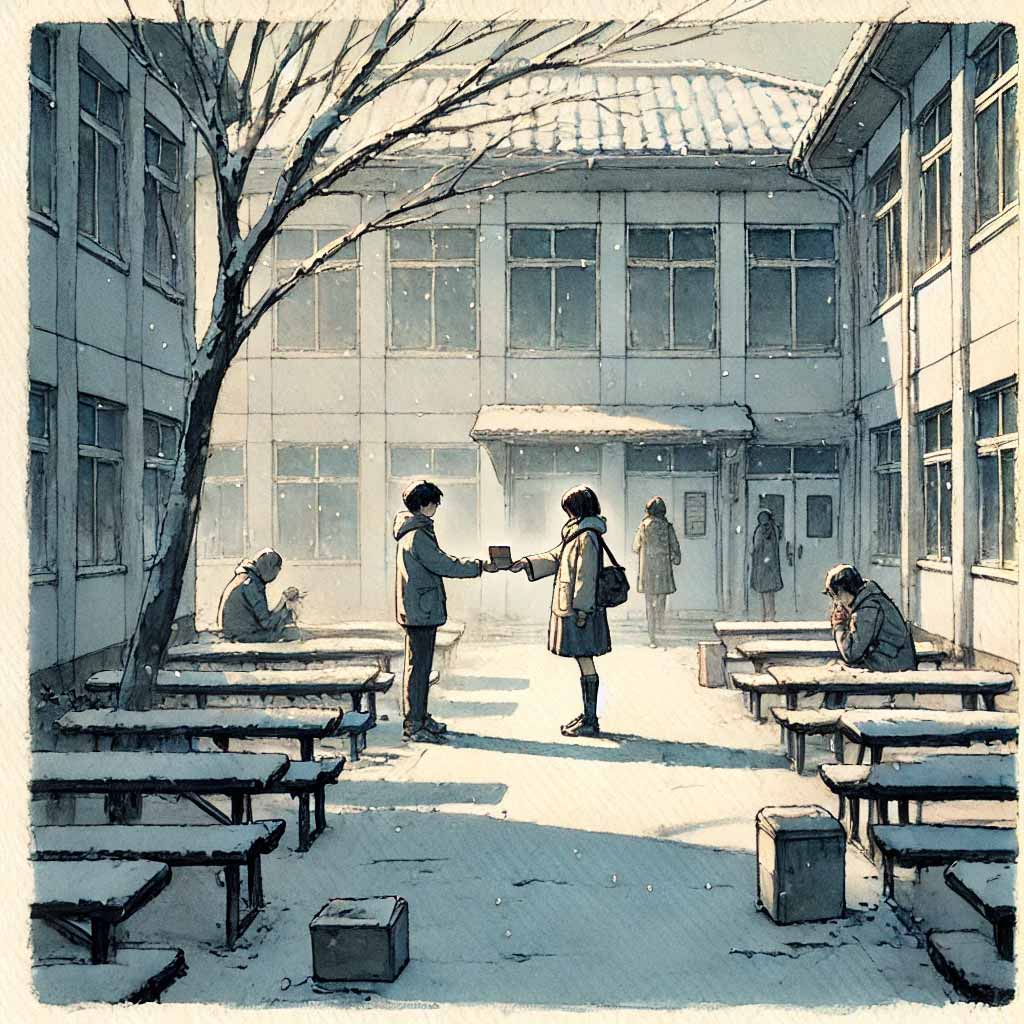

花束贈呈:オルゴールの音で“ありがとう”を包む

オルゴールやハープは緊張をほどき、手の動きをきれいに見せる。

一曲を長くせず、短いループで渡す人ごとに区切ると進行もしやすい。

やさしい音色で笑顔と涙のバランスをつくるよ。

退場:静かに希望を感じるメロディで締める

ここは前向きなコード感の楽曲を選ぶ。

しんみりより“希望のにおい”。

未来へ背中を押す音で、会場を明るく終わらせよう。

有名曲インストで泣かせる“裏テク”

名曲はインストにしても力が強い。

歌詞が無くても、頭の中では自然に歌が鳴る。

“想像の余白”が、個人の思い出を呼び出してくれるんだ。

歌詞がなくても、頭の中では勝手に歌ってる

合唱や卒業ソングの骨格は、メロディで記憶されている。

だからインストでも心に刺さる。

共有された名曲の強さ、会場の一体感を生むよね。

「群青」や「栄光の架橋」をピアノで流すだけで反則級

サビの開放感が“涙から希望”へ自然に切り替える。

ピアノの明るい転調は、退場や締めのシーンにぴったり。

誰もが知っている一曲は、短い時間でも効果が高い。

フリー素材でも“あれっぽい”曲を探せば十分泣ける

「卒業」「旅立ち」「思い出」で検索すると、感動系インストが見つかる。

ループ対応の楽曲なら時間調整もしやすい。

予算ゼロでも質は出せる、工夫の勝利だよね。

曲名を出さずに流すと“誰もが勝手に思い出す”現象

あえて曲名を明かさないと、各自の記憶が主役になる。

終わった後に「さっきの曲、良かったね」と会話が生まれる。

空気の余白、記憶の共有。

おしゃれなやり方だと思う。

音の魔法。フェードイン・フェードアウトの極意

最初と最後の数秒に工夫を入れるだけで、同じ曲でも別物に化ける。

音の出し方と消し方、その二つの所作が演出の質を決める。

シンプルだけど、効くテクニックをまとめるよ。

フェードイン3秒で“物語のドア”を開ける

いきなり大音量は空気を壊す。

3秒かけて上げると視線が自然に向き、姿勢が整う。

物語の入口は静かに開けるのがきれい。

曲の途中でボリュームを落とすと“息づかい”が伝わる

人の声や拍手が入る場面はBGMを一段下げる。

主役が誰かをはっきりさせるだけで、感情が届きやすくなる。

音の引き算、覚えておくと便利だよね。

終わりを沈黙で包むと、拍手よりも泣ける

無音の三秒は魔法。

心の中で「ありがとう」を言う時間が生まれる。

フェードアウトの先に、静かな余韻を用意しよう。

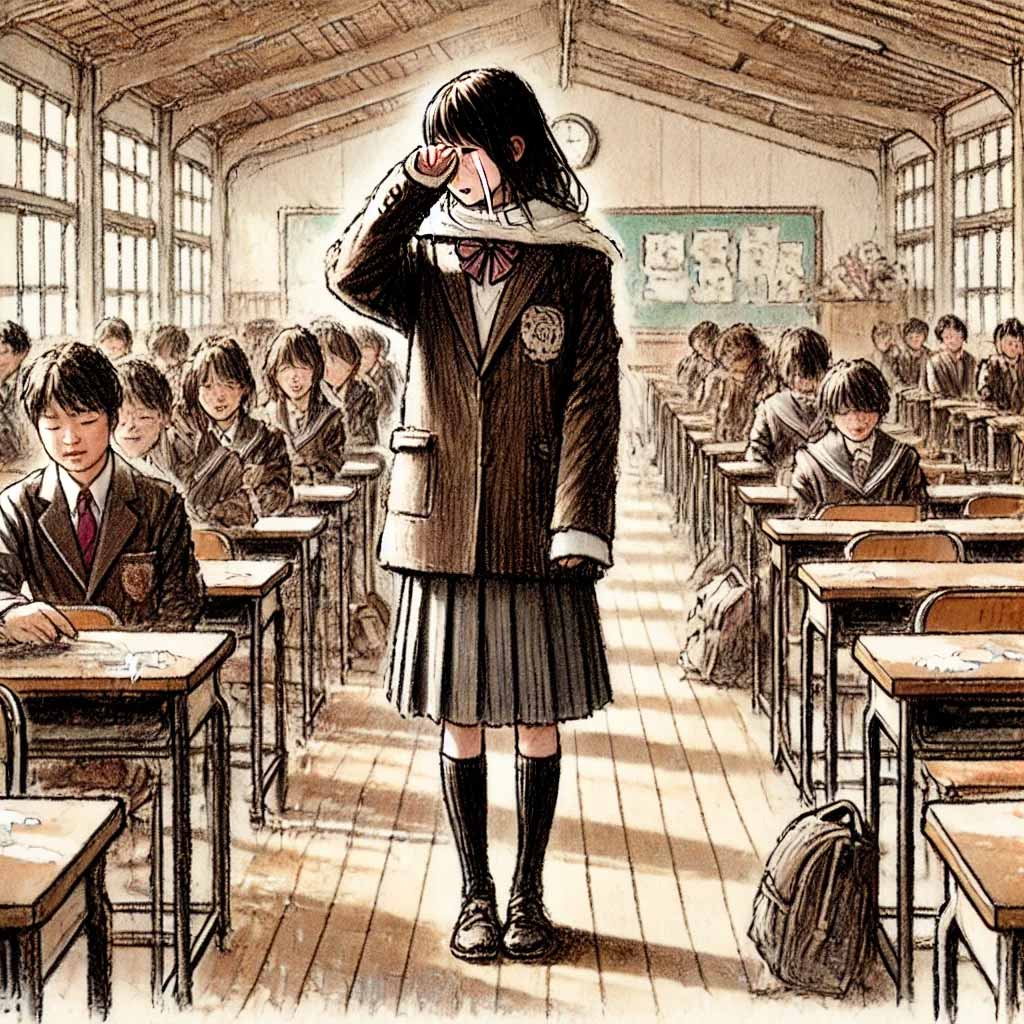

担任のひとことと同時に音を止めた瞬間、全員泣く

「三年間、よく頑張ったな」。

その言葉の頭で音を止めるだけで、破壊力が段違い。

音の消え方まで設計して、ラストをきれいに決めよう。

スマホでも完璧。泣けるBGMの探し方と流し方

特別な機材がなくても十分に戦える。

探す、流す、事故を防ぐ。

この三つを押さえれば、どの学校でも感動の時間は作れる。

YouTubeで「卒業 ピアノ」検索すれば宝の山

検索すれば、目的の雰囲気に近い動画がたくさん見つかる。

再生リスト化して並び順を決めておくと進行がスムーズ。

利用条件の確認と、当日の通信環境チェックは忘れないでね。

DOVA-SYNDROMEや効果音ラボで“著作権OK”音源をゲット

無料配布のインストはジャンルと長さで絞り込みやすい。

クレジット表記が必要な場合は台本やスライド末尾に入れておこう。

ダウンロードしてローカル再生にしておくと当日の安心感が違うよ。

スマホスピーカーでも響くよう、会場中央に置くのがコツ

机の上やステージ袖の少し高い位置に置くと音が散りやすい。

音量は大きすぎないほうが涙が出る、これほんと。

リハで前列と後列の聞こえ方を交互にチェックしよう。

本番前に「音量・開始タイミング・終わり方」3チェック

ボリューム固定、再生位置のプリセット、フェードの指示。

この三点だけで事故はほぼ防げる。

進行役との合図を決めて、緊張しても迷わない導線を作ろう。

泣けるけど前を向ける、三送会BGMのラスト選び

最後の一曲は“未来に光がさす感じ”で締めたい。

涙のまま終わらせず、笑顔に戻す流れが理想だよね。

前向きなコード感と、少しだけテンポのある曲調を選ぼう。

しんみり終わるより、希望で締めるのが一番泣ける

ラストは長調で、終止も明るさを残す楽曲を。

涙が出ても顔を上げられる感じが、会場全体に広がる。

退場しながら胸が軽くなる、その手応えが大切だよ。

「またね」を感じる優しいメロディを選ぶ

強い悲しみより、やさしい約束。

そんな空気を作るメロディは、思い出を明るく保ってくれる。

次の春へ進む足取りが自然と軽くなるよね。

最後に流す曲は“未来への拍手”みたいな存在

音が少しずつ広がる曲だと、心の中に拍手が起きる。

終わりの静けさも含めて、一人ひとりの背中を押す設計に。

ライトな明るさで、きれいに締めよう。

涙のあとに笑顔が戻る、それが本当の“いいBGM”

いいBGMは、泣かせるだけで終わらない。

会場をやさしく整え、前を向かせる。

その一本のラインが、三送会という人生の通過点を美しくするんだ。

まとめ

送別会や三送会のBGMは、ただの“音”じゃない。

思い出を映し出す鏡みたいな存在だよね。

選ぶ曲ひとつで、感動の深さも印象もまったく変わる。

ピアノ、合唱曲、サントラ、ギター——どんなジャンルでも大切なのは“気持ちをつなぐこと”。

音の入り方、消え方、沈黙の使い方。

その全部を意識すれば、行事が一つの物語になるんだ。

そして最後の曲では、前を向ける未来の音を。

泣けるけど希望がある、そんなBGMが“最高の三送会”を作ってくれる。

明日へ進む勇気を音で包んで、みんなで旅立ちの瞬間を迎えよう。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません