送る会の出し物 笑えるやつと泣けるやつ

3年生を送る会での出し物、困ってない?

こういった企画のポイントは、思いっきり笑えるやつか、思いっきり泣けるやつにすることなんだ。

見る人に強い感情を抱かせることで、記憶に残っていくんだよ。

では、どうやってそんな企画にするかを教えていこう!

出し物アイデア集:笑って泣けて盛り上がるテンプレ

出し物=「何を披露するか?」を考えるのって実はそんなに難しくない。

コツを押さえれば、企画の段階からみんなの思いが「伝わる」演出になるよね。

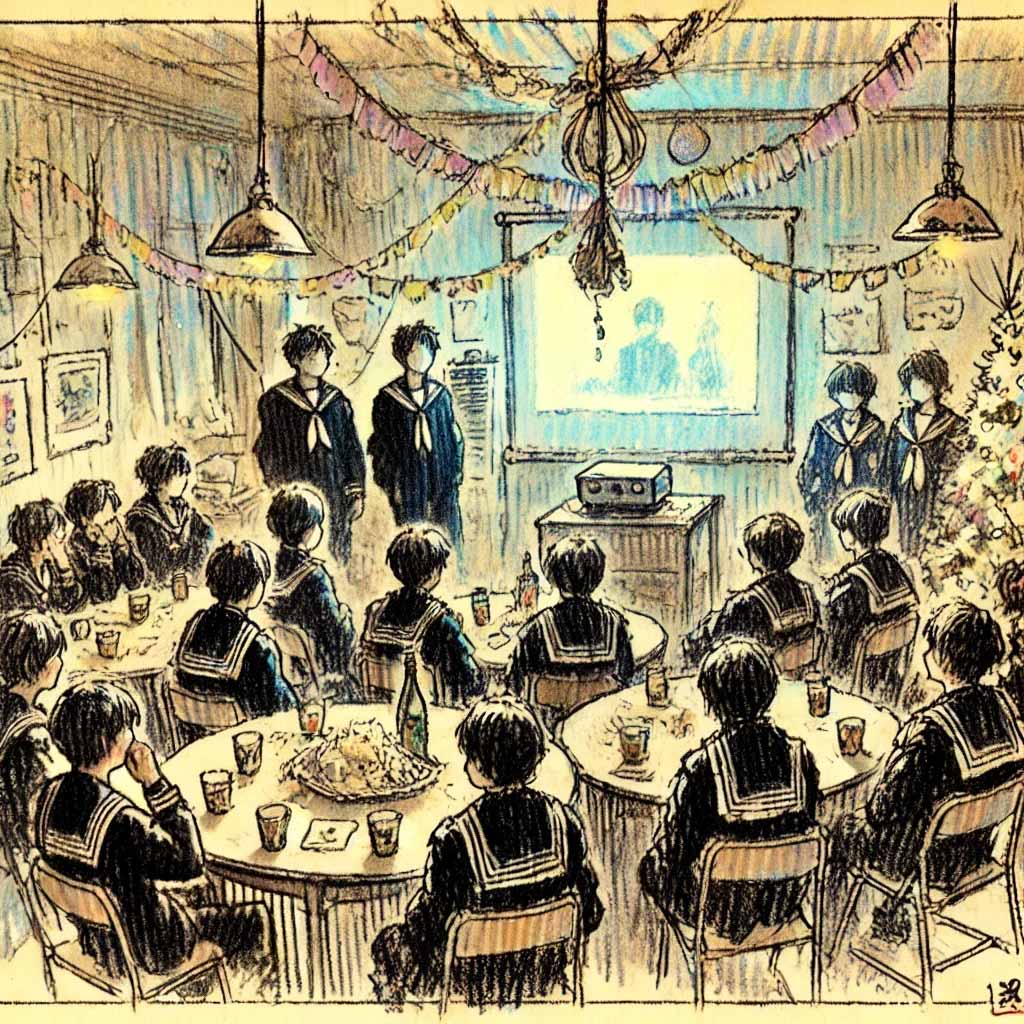

思い出ムービー/スライドショーで「これまで」を振り返る

出し物としてムービーやスライドショーを使うと、自分たちのこれまでの学校生活や部活動、クラスでの思い出が一気に共有できて、「あ、こんなことあったな」と会場全体が共感できるんだよね。

準備としては、過去の写真や動画、メッセージを集めて編集する時間が必要。

時間と人数が限られてても、短いモンタージュ形式なら当日までに間に合うんじゃないかな。

会場の機材(プロジェクター・音響)を事前に確認しておくのは必要な準備。

長い動画は、どうしても「だれた」印象になりかねないから、3〜5分程度を目安にしよう。

モニターや音声のトラブルにも備えておくと、安心して披露できるよ。

替え歌ダンス/クラスみんなで大合唱&振付チャレンジ

「歌」と「ダンス」を組み合わせると、思い出にも残るし、参加メンバーのテンションも上がる。

たとえば好きな曲の歌詞を少し変えて「先輩へありがとうバージョン」にしたり、学年のネタを入れたり。

振付をシンプルにして、練習時間を短縮することが、成功のポイントだよね。

練習の際には「全員で」歌えば、声がそろってまとまりが出るし、視覚的にも見栄えがする。

クラスの人数や時間を見て、無理のない構成で「全員参加型」にするのが安心だよ。

ただし、歌詞を改変する際には著作権にふれないように注意が必要だし、先生や顧問の理解を得ておくことが信頼につながる。

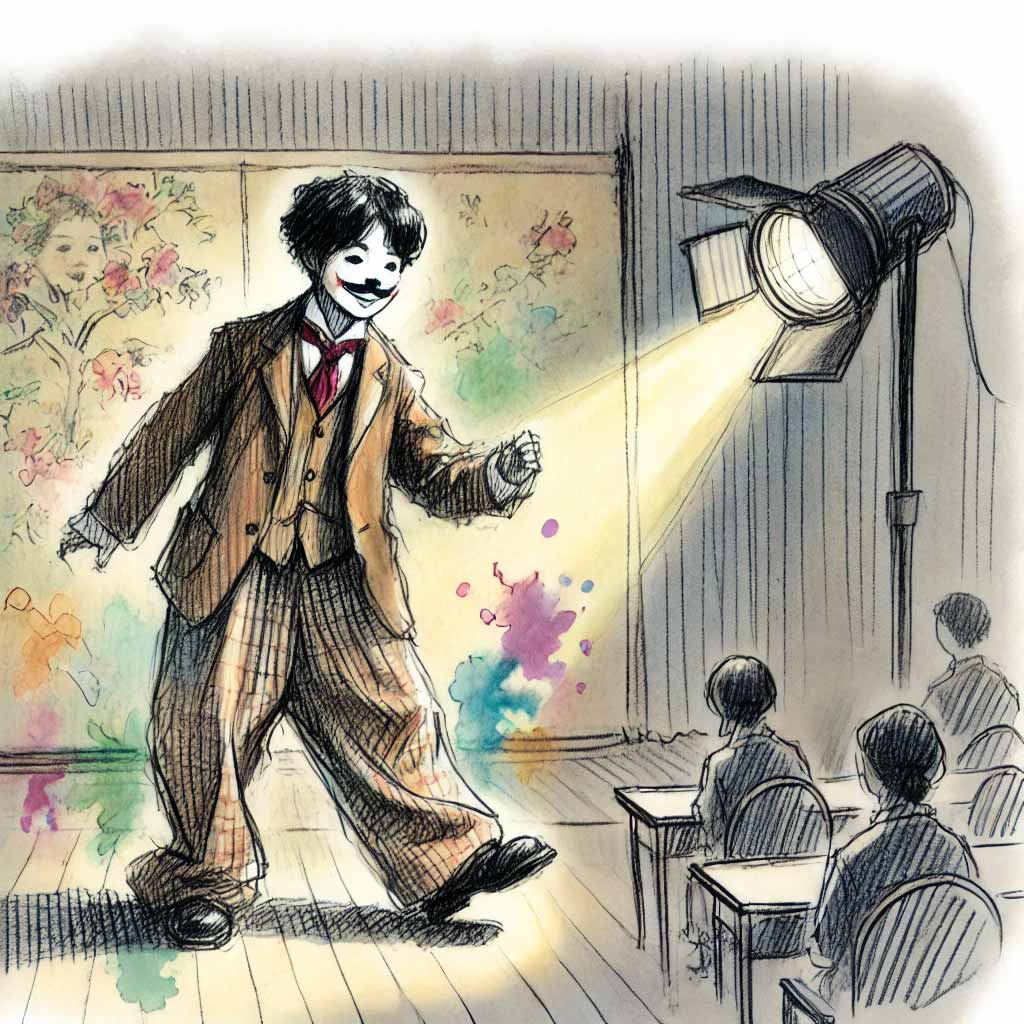

寸劇コント形式で「学校あるある」を笑いに変える

笑える出し物としてとても使いやすいのが「あるあるネタ」を使った寸劇・コント。

例えば「先生が授業中にまず言う言葉」「給食時間の珍事件」「部活動でのハプニング」など、会場にいる全員が「そうそう!」と頷ける内容を選べば、盛り上がること間違いなし。

準備としては脚本と役割分担、リハーサル、衣装や小道具の用意が必要になるよね。

とはいえ、リハ時間が少ない中でも「ミニコント×2〜3分」くらいに絞れば、当日までの負担も少なめ。

演出で決めたいのは笑いのタイミングと「伏線」の回収。

観ている人が「あ、そうくるか!」と感じるひと工夫ができたら印象がぐっと上がるよ。

黒板アート/巨大メッセージ&イラストで“ありがとう”を形に

視覚的インパクトを狙うなら、黒板や壁面を使った大きなメッセージアートもおすすめ。

例えば「ありがとう先輩」「これからもよろしく!」といった言葉を、イラスト+みんなの寄せ書きで描く。

用意するものは画用紙・色ペン・マスキングテープ・写真素材(思い出の場面)など。

これを、発表の冒頭や終わりに見せる演出に使えば「言葉として残る」出し物になるよね。

この方法のメリットは「準備時間が比較的少なめ」「音響や照明に左右されにくい」点。

デメリットとしては「見せ方を工夫しないとただの掲示物に終わる」こと。

動きや発表の流れにどう組み込むかを、事前に全体で共有しておいた方が安心だよ。

笑える出し物で会場を爆笑の渦に!

送る会はしんみりだけじゃなく、笑いがあると場が一気に明るくなるよね。

会場の空気を温めて、先生や卒業生、在校生みんなの緊張をほぐすのが“笑える出し物”の役割。

準備しやすく、当日にウケるネタを実例でまとめたから、クラスの人数や時間に合わせて選んでみて。

先生モノマネGP/ツッコミ禁止の爆笑タイム

愛のあるモノマネだよ。愛のあるやつね。これは学校定番の人気ネタ。

授業中の口ぐせ、黒板の書き方、進行のクセなど“学校あるある”を観察して台本化すると完成度が上がるよ。

悪口にならないように配慮しつつ、ツッコミ禁止ルールで逆に見ている人の心をくすぐるのも効果的。

小道具は黒板消しや名札など低予算でOK。

当日はMCがルール説明をして会場の参加感を高めよう。

失敗パロディ劇/「体育祭の悲劇」などネタ化して笑いに変える

自分たちの“失敗”をあえてネタにして、明るく笑いに変える寸劇。

体育祭や文化祭、部活動のハプニングをテーマに、BGMとナレーションでテンポ良く展開しよう。

誰かを責めず、みんなで笑える構成にするのがルール。

時間は3〜5分を目安にして、クイズや観客の手挙げなど会場参加型を入れると飽きないよ。

替え歌漫才/人気曲+リアル学校ネタで一撃ウケ狙い

曲のリズムに合わせてボケとツッコミを回す“替え歌漫才”。

昼休みの席取り、宿題忘れ、給食のあるあるなど、生活に密着したネタが刺さるよ。

練習では完璧に暗記するよりテンポを重視。

少し噛んでも笑顔と勢いで押し切ればライブ感が出る。

MC&ナレーション芸で全体を笑わせる仕掛け

実は進行役のMCこそ、会場を一体にする“影の主役”。

出し物の合間に短いトークや三択クイズを入れて、流れに緩急をつけよう。

台本は簡潔に、アドリブで拾える余白も残しておくのがコツ。

噛んだら自分でツッコんで笑いに変えると空気がやわらぐよ。

先生への感謝の一言を合間に入れると、笑いとメッセージが両立する。

※合わせて読みたい「三送会でキミの恋を動かそう!」

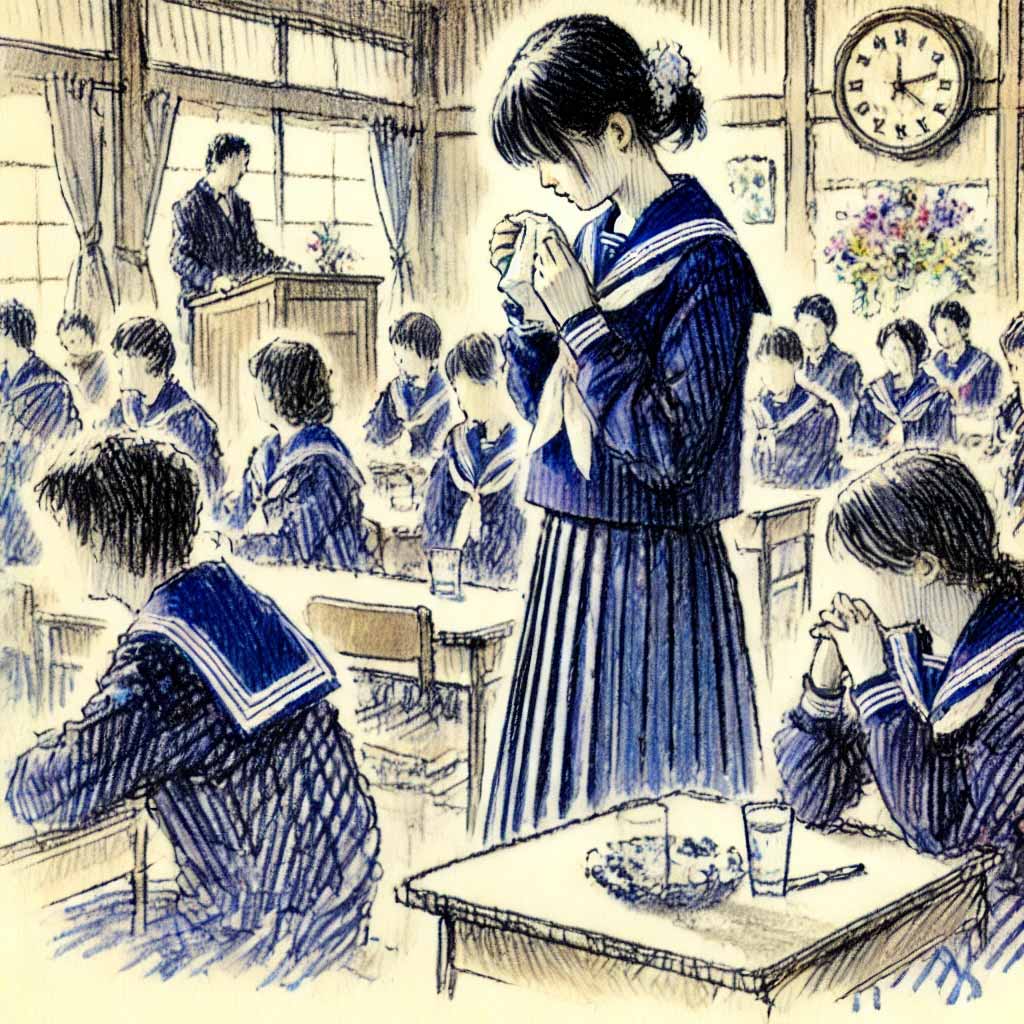

泣ける出し物で“ありがとう”を伝えるラストメッセージ

送る会のクライマックスを飾るのは、やっぱり“感動系”の出し物。

笑いのあとに涙があると、心の温度がじんわり上がるんだよね。

ここでは、「ありがとう」や「さようなら」を素直に伝えられる泣ける演出を紹介するよ。

合唱/BGMで涙腺崩壊確定の「定番」ナンバー

王道の感動演出といえばやっぱり合唱。

クラス全員の声が重なって響く瞬間って、それだけで胸が熱くなるよね。

選曲はテンポがゆるめで歌詞に「感謝」や「旅立ち」を感じる曲が鉄板。

たとえば「旅立ちの日に」や「3月9日」は定番中の定番。

練習では歌う人だけでなく、ピアノ伴奏や音響、照明の係を決めておくとスムーズ。

先生が泣いてしまうことも多いから、ハンカチ必須かもね。

手紙朗読+音楽/BGMとのシンクロで感情を引き出す

手紙を読むだけなのに、音楽を合わせると魔法みたいに空気が変わる。

ナレーター役を決めて、静かなピアノやオルゴールをBGMに流す。

読むスピードをゆっくりめにして、一文ごとに間をとるのがポイント。

読む声が震えたっていい、それが“本音”の証拠。

感情を押し殺さずに読むことで、見ている人も自然と引き込まれていくんだよ。

回想劇/入学から卒業までをドラマ仕立てに

劇形式で三年間を振り返ると、笑いと涙が同時に起こる不思議な出し物になる。

入学式、運動会、文化祭、修学旅行……それぞれの“思い出のシーン”を数分ずつ再現。

ナレーションで時間の流れをつなぎながら、最後は卒業式の場面で「ありがとう」で締めると完璧。

セリフが苦手な人も、ナレーターとして参加できるから全員で作り上げられる。

当日は照明を落として、BGMにピアノや弦楽器系を合わせると“泣ける空間”になるよ。

写真と動画でつづる「思い出ムービー完全版」

静止画と動画を組み合わせたムービーは、泣ける出し物の王様。

クラスや部活で撮った写真、行事の動画をBGMに合わせて編集しよう。

ナレーションを入れるとさらにストーリー性が増す。

構成は「入学→日常→行事→卒業→感謝」の流れが鉄板。

最後に「先輩ありがとう」と文字が出るだけで、会場の空気が変わるんだ。

上映中は静まり返るほど感動的になることも多い。

規模や会場別で選ぶ出し物のコツ

出し物は「どこで」「何人で」「どんな時間配分で」行うかによって、成功の形が変わるんだ。

ここでは、学校の規模や会場に合わせてぴったりの出し物を選ぶコツを紹介するよ。

自分たちの状況に合わせて調整してみよう。

中学・高校/部活やクラスの色を出した演出で差をつける方法

中学や高校の送る会では、クラスや部活ごとの個性を出せるチャンス。

吹奏楽部なら生演奏、演劇部ならショートドラマ、運動部ならフォーメーション演出など、自分たちの“強み”を活かそう。

テーマを「挑戦」「感謝」「卒業」といったキーワードに絞ると統一感が出る。

観客が多いと声が届きにくいから、マイクチェックや立ち位置確認も忘れずにね。

映像を組み合わせれば、より印象に残る出し物になる。

オンライン/ハイブリッド開催でも映える演出と準備のポイント

最近は、オンラインでの送る会も増えているよね。

映像配信型なら、明るさ・音声・画面構成がポイント。

画面越しだと表情が伝わりにくいから、ジェスチャーや色のコントラストを強めにするのがコツ。

スマホを縦・横どちらで撮るかも統一しておこう。

ライブ配信ならWi-Fi環境を必ずテストして、BGMの音量もチェック。

オンラインでも“全員で見ている感”を出せば、距離を超えて心がつながるよ。

時間&人数が多い/場をシメる出し物の“ラストネタ”選び方

出演者が多い場合やトリを飾る時は、全体の流れを意識しよう。

テンポの速いダンスや合唱など、“一体感を見せる系”が効果的。

時間が長くなりすぎると集中が切れやすいから、5分以内が理想。

前のグループとのつなぎ時間を考えて、入退場の動線をリハーサルしておくこと。

締めくくりに“ありがとう”や“これからもよろしく”のメッセージを入れると、会場全体が温かい空気になるよ。

準備段階で絶対押さえたい“出し物成功の鉄則”

どんなにいいアイデアでも、準備がバラバラだと当日うまくいかないよね。

ここでは、出し物を成功に導くための“裏のコツ”を紹介するよ。

これを押さえておけば、どんな規模のイベントでも安心して挑めるはず。

目的と主役を明確に/「誰に何を伝えたいか」を逆算する

まず一番大事なのは「誰に向けた出し物なのか」を決めること。

卒業生なのか、先生なのか、全校生徒なのか。

伝えたい相手が明確になれば、演出の方向性も自然と決まってくる。

「見てほしい人」を最初にイメージすることで、迷いが減るんだ。

目的が“感謝を伝える”なら言葉を重視、“笑顔にしたい”ならテンポを重視する。

テーマを一言でまとめて全員で共有しておこう。

時間配分と練習量を計画する/長すぎても短すぎてもダメだよね

練習時間を確保しないまま本番を迎えると、焦りが出ちゃうよね。

まずはスケジュールを立てて、全体リハの日を早めに設定しよう。

1回のリハで完璧を目指すより、短時間を何度も繰り返すのが効果的。

全員が動きやセリフを覚えた状態で本番を迎えられるように。

時間が余った時用に“間延び対策ネタ”を一つ入れておくのもおすすめ。

流れのテンポ感を意識するだけで印象が変わるよ。

サプライズ=“静”と“動”のバランスを考えるべし

サプライズを仕込むときは、驚かせるタイミングと感動の流れをコントロールするのがコツ。

“静”の時間で感情を溜めて、“動”の瞬間で爆発させる。

たとえば、BGMを止めて全員で手紙を読む→最後に合唱で盛り上げる、みたいな構成だね。

意外性を出すためには、事前の打ち合わせと台本確認が欠かせない。

全員が流れを理解しておくことで、サプライズが自然に決まるんだ。

予備プラン&トラブル対策/機材トラブル・リハ不足・人数変更に備える

マイクが繋がらない、BGMが流れない、メンバーが当日欠席…。

どれも実際によくあるトラブルなんだよね。

だからこそ「代わりの方法」を最初から決めておくのが大事。

たとえば、BGMが止まっても続けられるように、ナレーションを入れておく。

マイクが壊れたら、前列が声を出すように役割を分担しておく。

人数変更に備えて、立ち位置を柔軟にできるようメモを作っておくと安心。

準備とは“もしも”を想定しておくことでもあるんだ。

ユニーク&目立ちたいならこれ!変化球アイデア特集

「去年の出し物とかぶりたくない」「印象に残したい」そんな人にぴったりなのが、ひとひねりある出し物。

アイデアと発想で勝負することで、観客の記憶に残るステージが作れるんだ。

ここでは、ユニークで個性的な演出を紹介していくよ。

一文字書道パフォーマンス/墨と袴で“ありがとう”を大文字に!

体育館の中央に大きな紙を広げて、筆で一文字を書く。

それだけで空気が変わる迫力があるよね。

「絆」「感謝」「未来」などの言葉を選んで、全員の気持ちを込めよう。

墨が使えない場合は絵の具や太マジックでもOK。

BGMに合わせて動きをそろえると、アート×音楽の演出になる。

書き終わった後に全員で礼をすると、静かな感動が生まれるよ。

サイエンスショー形式/理科実験+驚きで記憶に残る演出

理科の実験をショー形式にする出し物も人気だよ。

火や薬品を使わなくても、風船や重曹を使った安全な実験で十分盛り上がる。

観客参加型にすると、笑いと驚きの両方を引き出せるんだ。

たとえば「色が変わる液体」や「静電気で浮かぶ紙」など。

演出の最後に「科学の力で先輩の未来を明るく!」なんてメッセージを添えると、きれいにまとまる。

人間アーチ/卒業生を囲んで、みんなで作る“花道”演出

在校生全員で手をつないで作る人間アーチは、定番だけど何度見ても感動するよね。

照明を少し落として、BGMを流しながら卒業生がくぐる。

その瞬間に「ありがとう!」と声をかけ合えば、涙なしでは見られない。

アーチの形を工夫してハート型や波型にすると、写真映えも抜群。

安全面に配慮して、通路の幅を広めに取ることを忘れずにね。

先生参戦ネタ/普段見せない先生の“素”を引き出して笑い&感動

先生をサプライズで巻き込むと、会場の盛り上がりが一気に変わる。

一緒に踊ってもらったり、ナレーションを担当してもらったり。

普段見せない表情に生徒が笑って、先生も照れながら笑顔になる。

お願いするときは、前もって台本と内容を共有しておかなきゃね。

終わった後に「先生ありがとう動画」をプレゼントすれば、きっと忘れられない思い出になるよ。

予算・準備時間別プラン:手軽でも“映える”出し物を叶える

「時間がない」「お金がない」そんな中でも、やり方次第でちゃんと“映える”出し物は作れるんだ。

ここでは、予算や準備期間に合わせて実現できるプランを紹介するよ。

手軽でもしっかり感動を届けられる構成を考えてみよう。

準備1週間以内でもできる出し物/スケッチブックリレー・即興劇など

時間がない時の強い味方が、スケッチブックリレーと即興劇。

スケッチブックリレーは、1人ずつページをめくりながらメッセージを見せていく形式で、短期間で完成する。

「ありがとう」「楽しかった」「頑張ってください」などの一言で気持ちが伝わる。

即興劇はセリフを決めずに流れだけ共有するスタイル。

笑いも生まれやすく、緊張感も少ないから初心者向け。

多少のミスも笑いに変えられるのがこの形式の強みだよ。

予算ゼロ〜低予算でもOK/カード・折り紙・スマホ動画で勝負

お金をかけずに感動を作るなら、手作りメッセージや動画演出がベスト。

折り紙に「ありがとう」の文字を書いて集め、巨大ハートを作るなども人気。

スマホ動画なら、無料アプリで編集してBGMをつけるだけで十分映える。

撮影場所を学校の廊下や教室にすると、思い出が自然に映り込んでリアルさが出るよ。

予算がなくても、気持ちと工夫があれば十分感動は作れるんだ。

本気演出プラン/撮影・衣装・照明ありで“プロ仕様”を狙うなら

少し時間が取れるなら、演出にこだわってみよう。

ステージ背景に布を垂らしたり、照明を手作りで色づけしたりするだけで“本気感”が出る。

衣装をそろえると統一感が増して、写真映えも抜群。

動画を組み合わせるとさらに完成度が上がる。

ただし、練習と準備に時間を取られるから、しっかりスケジュールを立てよう。

当日の司会やナレーションも合わせて計画しておくと安心だよ。

クラス・学年の枠を超えてコラボする演出/部活+委員会+先生で一体感

「みんなで作る送る会」を実現したいなら、コラボ出し物が最高。

たとえば吹奏楽部がBGMを担当して、演劇部が劇を演じる。

放送委員会や先生がナレーションに参加しても面白い。

立場を超えて協力し合うことで、普段話さない人とも距離が縮まる。

完成した時の達成感は、きっとほかのどの出し物にも負けない。

出し物後の“振り返り&記録”で価値を2倍にする方法

出し物が終わっても、その経験を「振り返る」ことで次につながる学びになる。

成功した部分も課題も、しっかり残しておくことが学校行事のレベルアップのカギなんだ。

ここでは、出し物を“思い出”から“財産”に変える方法を紹介していくよ。

アンケート・感想カードで「何がウケた/何が泣けた」を分析

イベント直後にアンケートを配って、見た人の感想を集めよう。

「どの場面が印象に残った?」「笑えたポイントは?」など、簡単な質問でOK。

短いメモでも後から見返すと次へのヒントが見つかる。

自分たちが思っていたよりも意外なところでウケていた、なんて発見もあるよ。

動画・写真を編集して“アーカイブ”化/卒業生も後から楽しめる

撮影した映像や写真は、編集してアーカイブにしよう。

動画にBGMや字幕を入れて、ストーリー仕立てにするのもおすすめ。

クラウドにアップして共有すれば、卒業生も後から見返せる。

その時の笑顔や涙がよみがえってきて、心が温かくなるんだ。

反省会+来年へバトンタッチ/次年度幹事が助かる備忘録作成

イベントが終わったら、できるだけ早く反省会を開こう。

準備で苦労したことや、うまくいった工夫を全員で共有。

「リハ時間はもっと必要だった」「音響係を早く決めた方がいい」など、具体的なメモを残すと次に活かせる。

来年の幹事に引き継げば、学校行事の質がどんどん上がっていくよ。

SNS共有・校内掲示で、“出し物”を文化として残す

せっかくの出し物、発表で終わらせるのはもったいない。

写真を掲示したり、クラス新聞に載せたりして“文化”として残そう。

学校のSNSや公式サイトに掲載するときは、必ず先生のチェックを通してね。

みんなの努力が形に残ると、自信にもつながるし、次の世代の刺激にもなるんだ。

まとめ

出し物をやる時って、ついもっとうまくやらなきゃって考えちゃうよね。

でも、実は出し物の目的はうまく見せることよりも“心を伝えること”。笑って泣いて、みんなで作り上げた時間こそが一番のプレゼントになるなんだよ。

思い出を形にして、伝えることで、誰かの心にずっと残る。

今年の送る会も、きっとたくさんの笑顔と涙であふれるはず。

※合わせて読みたい「三送会でキミの恋を動かそう!」

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません