初詣でしてはいけない願い事

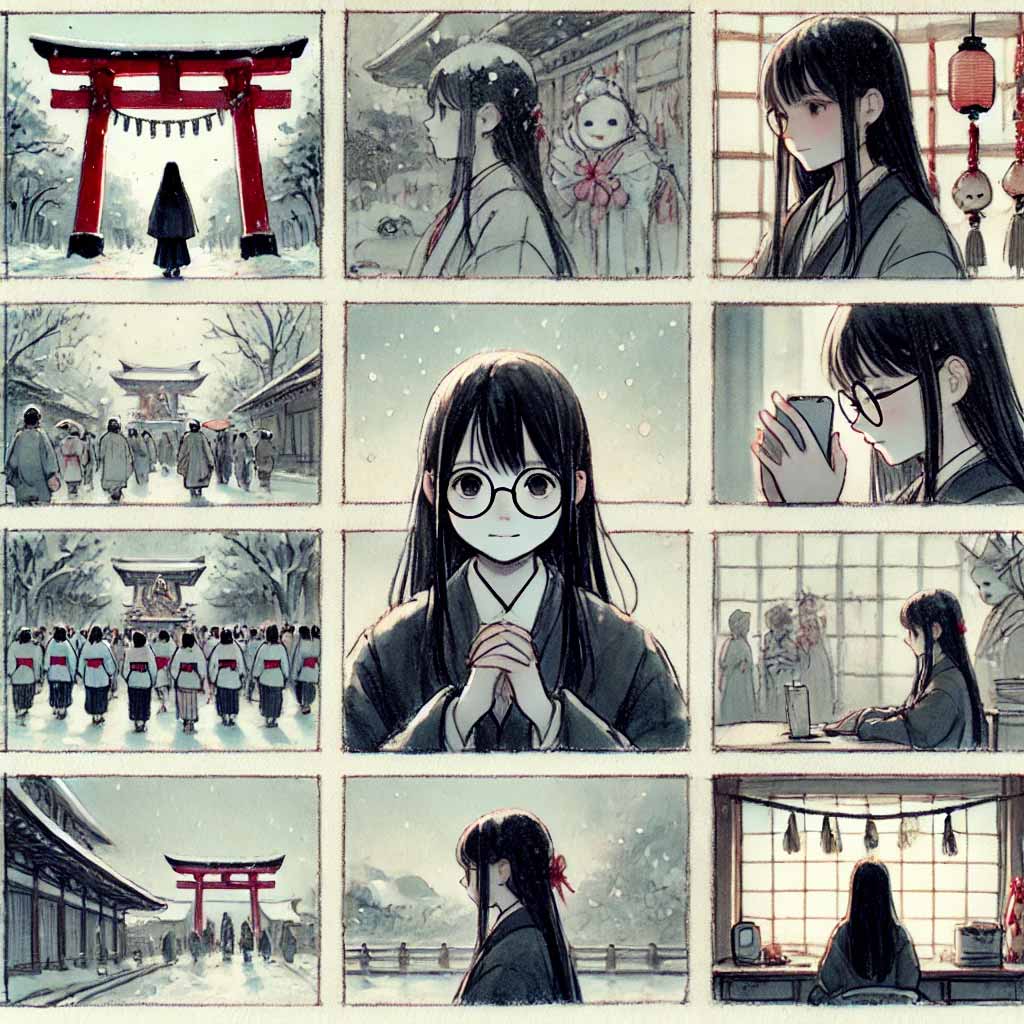

新年の初詣は一年のはじまりに心を整える大切な行事だよね。

ただお願いを並べるだけではなく、作法やマナーを理解して丁寧に祈ることが大事だよ。

自分の利益だけを求めないこと、他人の不幸を願わないこと、感謝を先に伝えること。

そして丸投げではなく自分も努力する決意を示すことが大切だよ。

まず知っておきたい“お願いの前提”と心構え

願い事を伝える前に「感謝→決意→願い」という順番を意識しよう。

鳥居をくぐる所作、参道の歩き方、手水舎(ちょうずや)での清め方には意味があるよね。

参拝は神様へのあいさつであり、昨年の報告と今年の誓いを伝える場にもなる。

まずは落ち着いて呼吸を整え、心を静かにしてから拝礼へ進むのが基本になるよ。

神社でお願いはダメ?結論は「感謝→決意→願い」の順

「神社で願い事はしてはいけない」という極端な決めつけは正しくないよ。

ただし最初に一年の無事への感謝を伝え、次に自分の決意を明確にし、最後に願いを簡潔に述べる流れが望ましい。

いきなり要求を並べるよりも、礼節を守るほど願いの重みが増すという考え方だよね。

まずはありがとう、そのあとにやります、最後に力添えをお願いします、が合言葉になるよ。

住所と氏名を心で名乗るのは“どこの誰へ”を明確にする作法

拝礼の前後に心の中で住所と氏名をそっと名乗るのは丁寧な作法だよ。

「どこの誰が」祈っているのかを自覚できて、気持ちが引き締まるよね。

中学生なら学校名や学年を添えてもよいし、今年の目標を一言で添えるのも効果的。

自分の言葉で名乗ることで、祈りが他人事ではなく自分事へと変わるんだ。

「助けてください」より「自分もやるから力を貸して」宣言

丸投げの「〜になりますように」だけだと受け身に見えるよね。

「毎日三十分勉強しますので、見守ってください」のように努力を前提にすると、言葉に芯が生まれる。

神頼み一辺倒ではなく、自分の行動計画を先に置くと迷いが減る。

宣言がある願いは日々の行動と結びつき、続けやすくなるから強いんだ。

欲張らない・一本化する:願いの焦点はシャープに

願いをたくさん並べるほど焦点はぼやける。

一つか二つに絞って言葉を具体化するのが基本だよ。

「部活で走力を上げる」なら「週四回の走り込みを続ける」まで落とし込むと行動に直結するよね。

少数精鋭の願いは覚えやすく、日々の確認もしやすいから、結果につながりやすくなるよ。

※あわせて読みたい「初夢に好きな人が出てきた それって運命?」

初詣の作法と“願い”の通し方(最低限これだけ)

初詣では、お願いの言葉よりも作法そのものが大切になるんだ。

神社や寺院は「心を整える場所」。

清らかな所作で参拝することで、願いがまっすぐ届くとも言われているよ。

正しいマナーを知って、気持ちよく一年を始めよう。

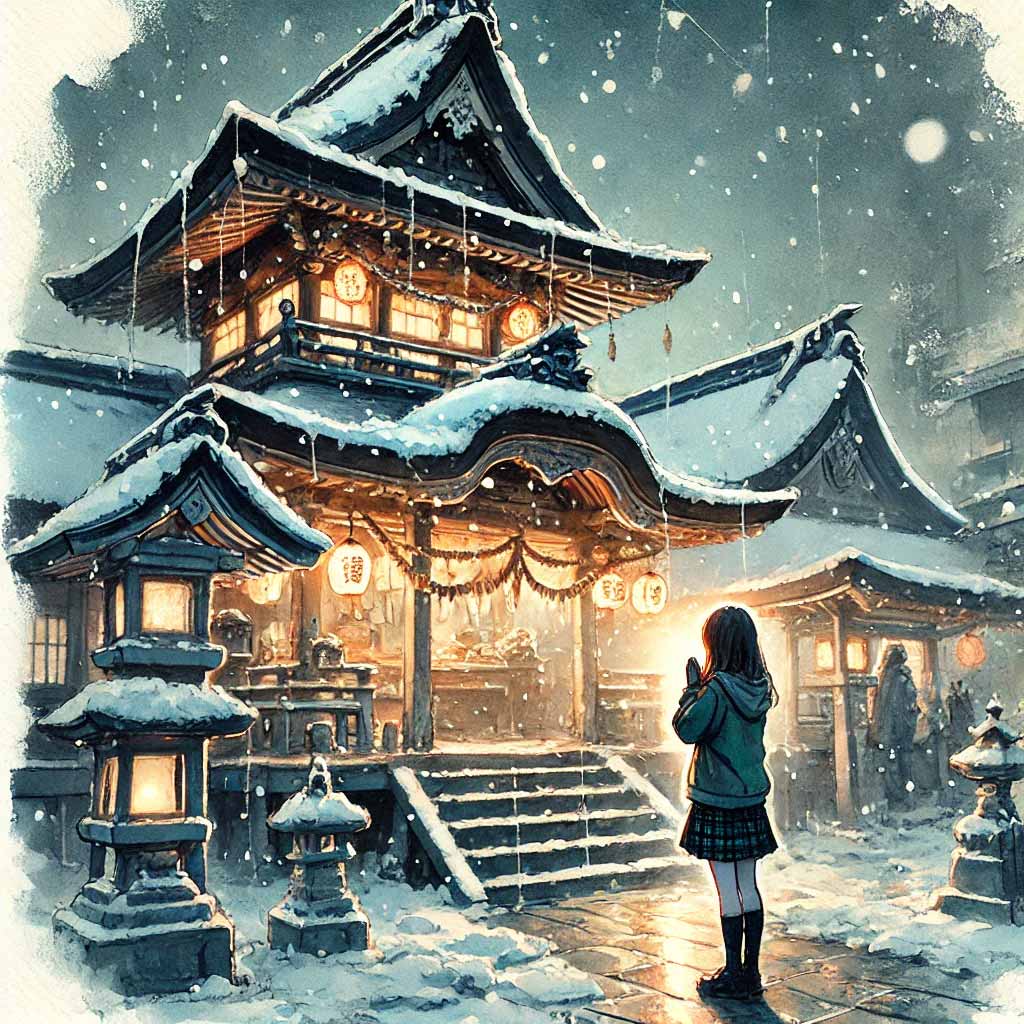

鳥居で一礼・参道の端を歩く・境内での振る舞い

鳥居は神域の入り口。

くぐる前に軽く一礼して、「これから入らせていただきます」と心の中で伝えよう。

参道の真ん中は神様の通り道とされているから、左右どちらかの端を歩くのがマナー。

境内では静かに、清らかな気持ちで過ごすことが基本になるよ。

手水舎で心身を整える:清めの意味と手順の超要約

手水舎では、体を清めると同時に心も落ち着けよう。

柄杓を右手で持って左手を洗い、持ち替えて右手を洗う。

次に左手に水を受けて口をすすぎ、もう一度左手を清める。

最後に柄杓を立てて柄を流せば完了だよ。

一連の動作を丁寧に行うことで、心までスッキリするから不思議だよね。

拝礼の基本:賽銭→鈴→二拝二拍手一拝(地域差にも目配り)

お賽銭を入れて鈴を鳴らしたら、二拝二拍手一拝の作法でお参りしよう。

深く二回礼をして、手を二度打ち、最後にもう一度お辞儀をする。

拍手を打つのは「来ました」という合図なんだ。

地域や神社によって少し違う場合もあるから、案内板を確認してね。

焦らず、周囲に合わせて行うとより丁寧に見えるよ。

お賽銭の考え方:額より姿勢

お賽銭は金額よりも気持ちが大切。

「5円=ご縁」「15円=十分ご縁」などの語呂合わせは楽しいけど、あくまで心をこめることが第一。

1円でもまごころがあれば十分なんだ。

コインを入れるときに「よろしくお願いします」と感謝の気持ちを重ねるのが本当の作法かもね。

タイミングと状況のNG

どんなに正しい作法で参拝しても、タイミングを間違えると意味が半減してしまうこともあるよ。

初詣は「新年を整える」ための行事だから、心と体が整っているときに行くのが理想。

焦らず、自分に合ったタイミングを選ぶことが大切なんだ。

忌中・喪中はどうする?地域慣習と気持ちの整理

喪中や忌中の時期は「参拝を控えた方がいい」とされることが多いよね。

神社は“清めの場”だから、喪に服している間は少し距離を置くのが一般的。

ただし、お寺では供養の意味があるから参拝しても問題ない場合もあるんだ。

一番大切なのは「気持ちの整理がついたかどうか」。

無理に行かず、心が落ち着いたタイミングを選ぼう。

体調不良では避ける:敬意と安全の観点から

初詣は神様へのあいさつ。

体調が悪いときは行くのは控えた方がいい。

無理をして参拝しても、集中できないし倒れる危険もある。

神様は、あなたの健康を守る存在でもあるんだ。

自分を大切にすることも、立派な信仰心のひとつだよ。

超混雑帯の問題:マナー崩壊で心が乱れるなら分散参拝

元日の朝や三が日は、どこの神社も大混雑。

人に押されたり、落ち着けなかったりすると、せっかくの参拝がストレスになることもあるよね。

そんなときは「松の内」(1月7日頃)までの間に日をずらして行くのがおすすめ。

ゆったりとした時間の方が、気持ちも穏やかで丁寧に祈れるはず。

神様も“静けさ”の中で聞いてくれるかもしれないね。

落ち着けない時は延期も選択肢:願いは“静けさ”で磨く

忙しくてバタバタしている日や、気持ちがざわついている日は参拝を延期するのもOK。

初詣は1月1日だけじゃなく、1月中に行けば大丈夫な神社も多い。

大切なのは「心の状態」。

静かに祈れるタイミングを選ぶ方が、ずっと意味のあるお参りになるよ。

神様は、あなたが落ち着いて向き合える瞬間を待っているかもしれないね。

願ったあとの所作:お礼参りと現実のアクション

願い事をしたら終わり、ではないんだ。

初詣の本当の意味は「願う→行動する→感謝する」というサイクルにある。

願ったあとにどう動くか、どうお礼をするかで、神様とのご縁も深まっていくよ。

叶ったらお礼参りへ:報告・感謝・次の目標

願いが叶ったときは、そのままにせず“お礼参り”をしよう。

神様に「おかげさまで達成しました」と報告することが大切なんだ。

それが新しい目標へのスタートにもなるよ。

願いを聞いてもらったまま放置するより、感謝で締める方がすがすがしい。

神様も「ちゃんと見届けてくれた」と感じるはず。

お守り・破魔矢の扱い:一年の区切りと返納マナー

お守りや破魔矢は一年ごとに新しくするのが基本だよ。

古くなったものは、感謝の気持ちをこめて神社やお寺に返納しよう。

たいていの神社には「古札納所」があるから、そこへ持っていけば大丈夫。

家でゴミとして捨てるのは避けてね。

ありがとうの気持ちを伝えるだけで、次の一年がスッキリ始まるよ。

叶わなかった時の視点転換:プロセス収穫と誓い直し

願いが叶わなかったからといって落ち込む必要はないよ。

神様は、あなたの努力や経験という「途中の成長」もちゃんと見ている。

叶わなかったときは「今はその時期じゃない」と受け止めよう。

そこから学んだことを活かして、もう一度誓い直すことも大切。

そうすることで願いが“結果”ではなく“道”になるんだ。

生活習慣に落とす:毎日の“小さな行動”が願いの道

願いは一瞬の祈りで終わらせず、日常に取り入れることが大事。

「勉強を頑張りたい」なら毎日の勉強時間を作る。

「友達と仲良くしたい」ならまず自分から声をかけてみる。

小さな行動の積み重ねが、願いを現実に変えていくんだ。

神社での祈りは、行動のスタート地点でもあるよ。

避けるべきお願い事

初詣では、お願い事の内容によってはマナー違反と見なされることもあるんだ。

神社やお寺は「清らかな心で祈る場所」。

だからこそ、欲や他人への悪意を含む願いは避けるべき。

自分を見つめ直しながら、正しい願い方を知っておこう。

自分の利益だけを求める願い(自分だけ金運MAX等)は控える

「自分だけが成功したい」「自分だけが得をしたい」という願いは、神仏への敬意に欠けるよ。

神様は“人と人のつながり”を重んじる存在。

自分の利益を願うなら、そこに「努力」や「感謝」を添えることでバランスが取れるんだ。

「努力して結果を出せるように頑張ります」と前向きに言い換えてみよう。

他者の不幸を願う系は論外:跳ね返りリスクも高い

「あの子が失敗しますように」なんて願いは絶対にNG。

神社は浄化の場だから、悪意を持ち込むと自分の運まで濁ってしまう。

他人の不幸を願う代わりに「お互いが成長できますように」と考える方が心が軽くなるよ。

優しい言葉は、必ず自分にも返ってくるからね。

「〜になりますように」の丸投げ神頼みはNG

「合格しますように」「勝てますように」など、全部を神頼みにするのは違うよ。

願うよりも、「自分でやる」決意を添えることが大切。

「精一杯頑張りますので力を貸してください」と言うだけで印象が変わる。

神様は努力する人をちゃんと見てくれているからね。

感謝抜き・いきなり要求は失礼:まず一年の御礼から

いきなりお願いをするのは、人間関係でも失礼だよね。

参拝でも同じで、まずは「無事に一年過ごせました、ありがとうございます」とお礼を言おう。

感謝を伝えると心が整い、自然と願いも前向きなものになる。

神社は“お願いの場所”であると同時に“感謝を届ける場所”でもあるんだよ。

災いを呼びやすい“お願いのNGワード集”

願い事は「内容」だけじゃなく、「言い方」も大切なんだ。

同じ意味でも、表現によっては悪い印象を与えてしまうことがあるよ。

神様は言葉の響きや気持ちを感じ取る存在。

優しい言葉、前向きな言葉で祈ることが大切なんだ。

“奪う”ニュアンスは避ける:代わりに“分かち合う”表現へ

「勝ち取る」「奪う」などの強すぎる言葉は、他人の不幸を前提にしてしまうことがあるよ。

願い事は「誰かを負かす」よりも「自分を高める」方向にしよう。

たとえば「誰よりも勝ちたい」ではなく「自分の力を発揮できますように」に変えると、前向きなエネルギーになる。

神様は、争いよりも成長を応援してくれる存在なんだ。

他人の失敗待ちではなく“自分の実力発揮”へ言い換える

「あの子がミスしますように」なんてお願いは、マイナスの運気を引き寄せちゃう。

他人を気にするより、自分がどう頑張るかを意識しよう。

「自分の力を出し切れますように」と祈る方が、心が軽く前向きになるんだ。

結局のところ、幸運は“努力の積み重ね”に宿るものだからね。

文末を主体的に:“〜します・努めます・続けます”

願いの最後を「〜になりますように」で終わらせるより、「〜します」と言い切るのがおすすめ。

たとえば「勉強ができるようになりますように」よりも、「毎日コツコツ続けます」と言い切る方が強い意志を感じるよね。

神様は“決意のある言葉”を応援してくれる。

願いは頼みごとではなく、自分の誓い。

そう思うだけで、参拝の意味がぐっと深まるんだ。

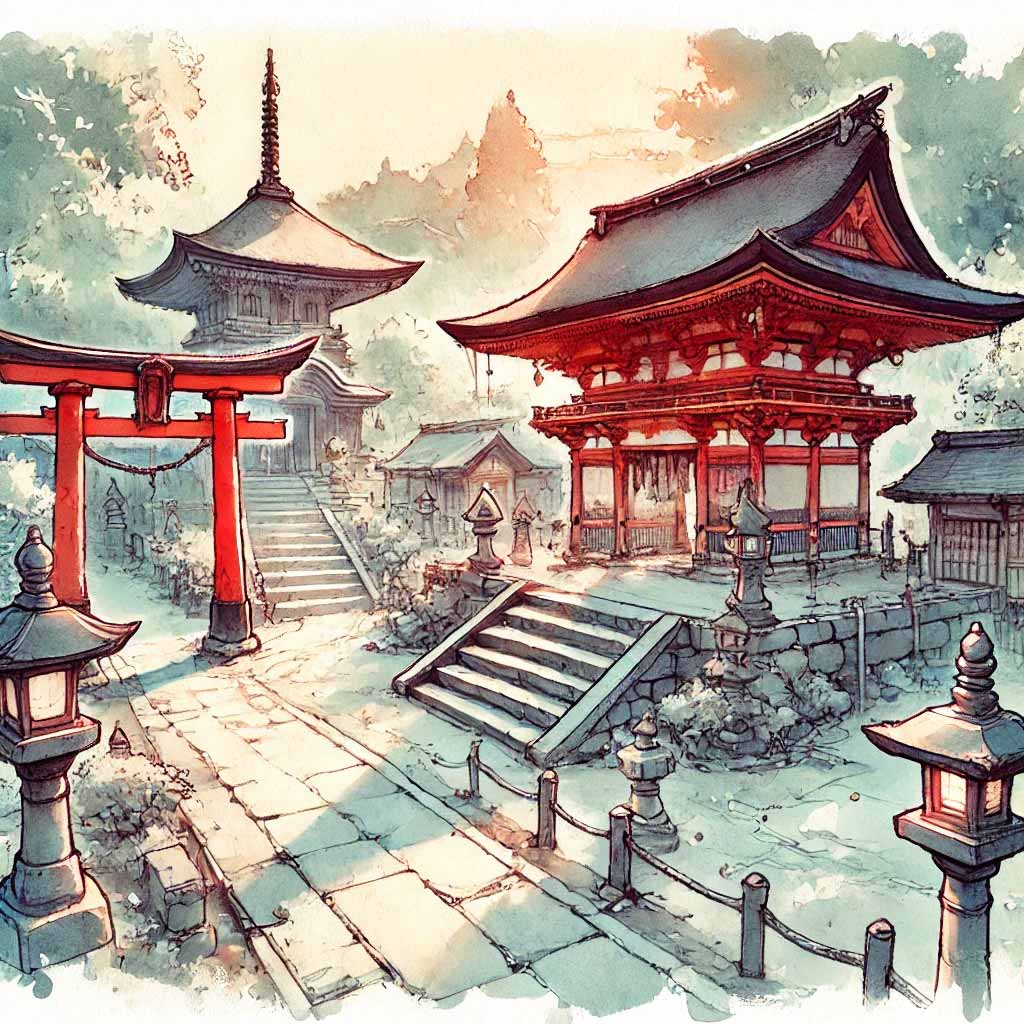

神社とお寺、お願いの考え方どう違う?

初詣に行くとき、「ここって神社?それともお寺?」と迷ったことない?

どちらも祈る場所だけど、神道と仏教という違う考え方で成り立っているんだ。

実はこの違いを知っておくと、お願いの仕方もぐっと深まるんだよ。

神道と仏教の役割のざっくり違い

神社は神道、お寺は仏教。

神社では自然や土地の神様に「今を生きる力」を祈るんだ。

一方、お寺はご先祖様や仏様に「心の安らぎ」や「感謝」を捧げる場。

どちらが正しいというわけではなく、目的が少し違うだけなんだ。

両方をうまく使い分けることで、心のバランスが取れるよ。

お寺は供養中心?お願いは“祈りの形式”を意識

お寺では「お願い」より「祈り」に近い形で心を整えるのが基本だよ。

静かに手を合わせて、感謝や平和の願いを込める。

拍手を打たない代わりに、静寂の中で自分の心と向き合う感じ。

神社のように明るく祈るのもいいけど、お寺では穏やかな気持ちを意識しよう。

無言の祈りでも、ちゃんと届いているはずだよ。

両方行くなら順番と目的を整理(初詣はどっち?)

「神社とお寺、どっちに行けばいいの?」と迷う人も多いよね。

実は両方行ってもOKなんだ。

一般的には「神社→お寺」の順番がいいとされている。

神様に新年のあいさつをしてから、仏様に感謝を伝える流れが自然だからだよ。

どちらを選ぶにしても、大切なのは“心を込める”こと。

参拝フローの違い:拝礼作法のチェックポイント

神社とお寺では、参拝の流れも違うんだ。

神社は「鳥居→手水舎→お賽銭→鈴→二拝二拍手一拝」。

お寺は「山門→手水→線香→お供え→合掌→一礼」。

動作ひとつひとつに意味があるから、慌てずに丁寧に行うのがコツだよ。

所作を大切にすると、気持ちまで整ってくるんだ。

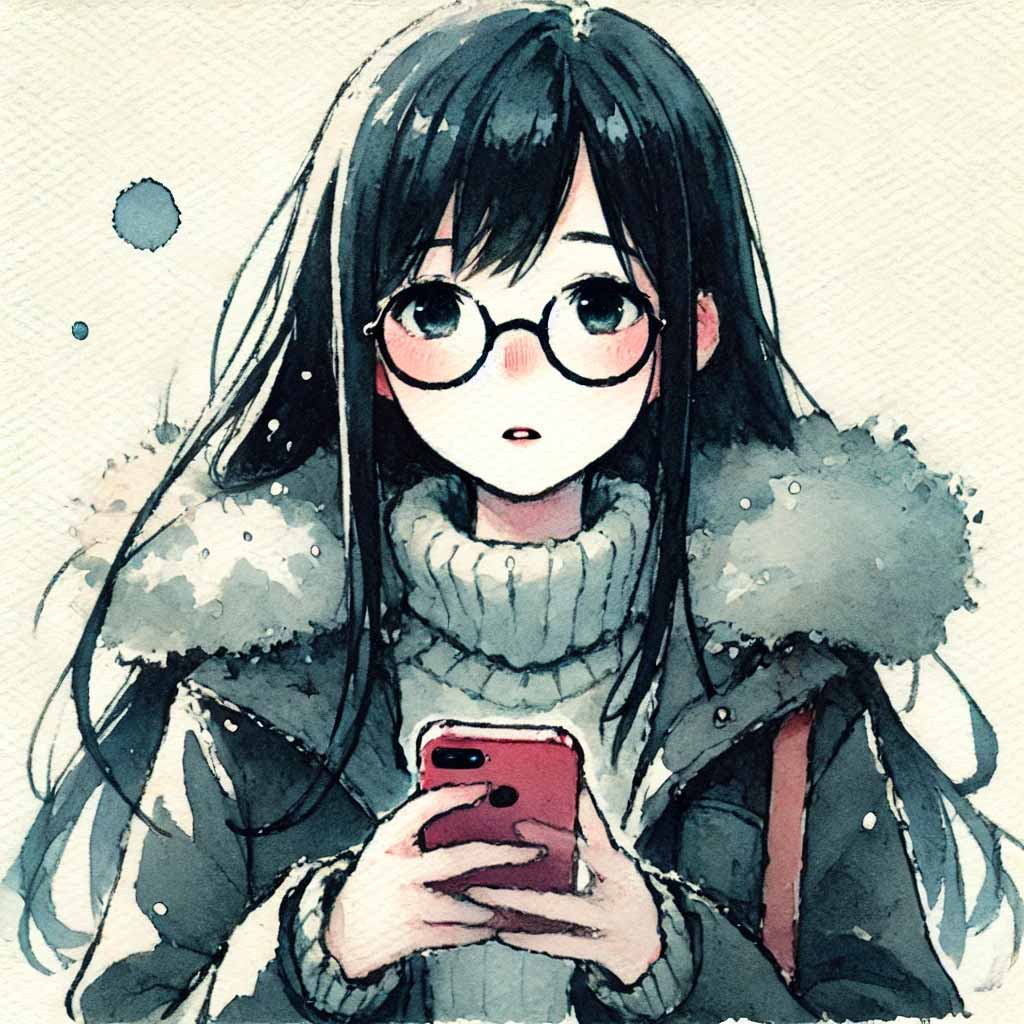

デジタル時代の初詣:本質を失わないために

スマホを片手に初詣をするのが当たり前になってきたよね。

写真を撮ってSNSに投稿するのも楽しいけれど、それだけが目的になると少しもったいない。

初詣の本質は「心を整えること」。

デジタル時代だからこそ、祈る気持ちを忘れないようにしたいね。

SNS映え優先で心が置いてけぼりにならない?

神社やお寺の風景は本当に美しくて、ついカメラを構えたくなるよね。

でも、参拝中に写真ばかり撮っていると、気持ちが“祈り”から離れてしまうことがあるんだ。

SNS投稿はあとでゆっくり。

まずはその場の空気を感じて、静かに手を合わせよう。

そうすると写真以上に心に残る“思い出”ができるはずだよ。

分散参拝・オンライン祈願の広がり:気持ちの整え方

混雑を避けるための分散参拝や、ネットを使ったオンライン祈願も広がっているよね。

新しい形だけど、そこに気持ちがこもっていればちゃんと意味があるんだ。

「行けないからダメ」ではなく、「どう祈るか」が大事。

心を落ち着けて画面の前で祈れば、それも立派な初詣になるよ。

時代が変わっても、信じる気持ちは変わらないんだ。

キャッシュレス賽銭と記録の残し方:戒めと活用

最近はキャッシュレスのお賽銭ができる神社も増えているよね。

とても便利だけど、気をつけたいのは「お金を払う実感が薄れる」こと。

実際にお金を手にして入れるときの“感謝”の重みを忘れないようにしよう。

参拝後に願いごとや感じたことをメモしておくのもおすすめ。

一年後に読み返したら、自分の成長を感じられるかもしれないね。

願いをToDo化する:誓い→行動計画→レビューの型

願いは言葉で終わらせず、行動に変えてこそ意味がある。

「勉強を頑張りたい」なら「毎日30分机に向かう」といった行動に落とし込もう。

月に一度見直す時間を作れば、神様との“約束”を続けやすくなるよ。

初詣はその誓いをスタートさせる瞬間。

デジタルでもアナログでも、努力を記録していくことで願いが形になるんだ。

まとめ

初詣での願い事は、ただ「お願いする」だけじゃなく、感謝と決意をこめて行うものなんだ。

自分の利益だけを求めず、他人の幸せも願うことで、気持ちが穏やかになって運も巡ってくるよ。

願いは神様に丸投げするものではなく、自分との約束。

その気持ちを持てば、きっと新しい一年が素敵なスタートになるよ。

※あわせて読みたい「初夢に好きな人が出てきた それって運命?」

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません