初夢とは結局どんなもの?

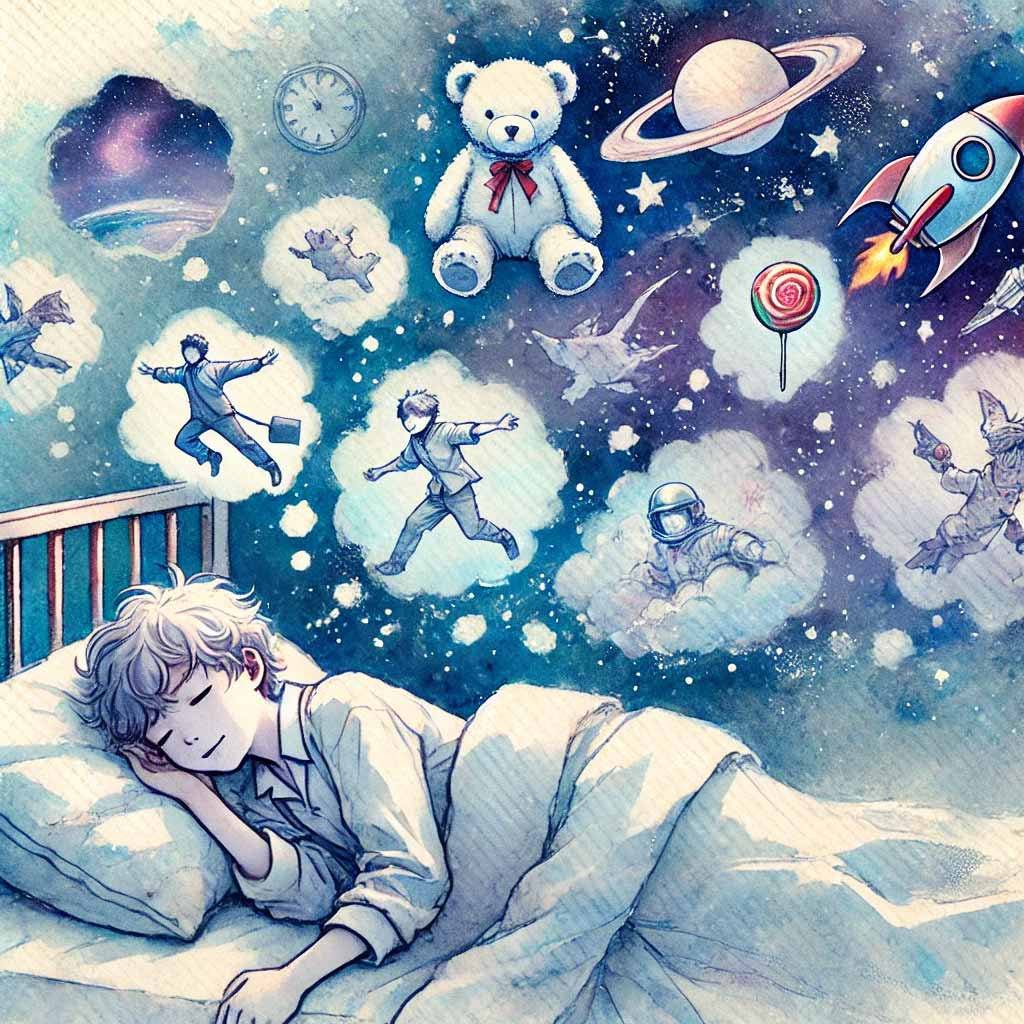

新年の夜、誰もがちょっと気になるのが「初夢」。

でもその“初”っていつの夢を指すのか、意外とあいまいなんだよね。

大晦日から元日の朝?それとも元日の夜から2日の朝?

時代や地域、生活リズムで答えが変わる不思議なテーマ。

今回はその由来やタイミング、そして「初夢=縁起物」になった理由まで、やさしく整理してみよう。

夢の中の富士山も、茄子も、あなたの一年をちょっと明るくしてくれるかもしれない。

そもそも“初夢”って何?いつの夢を言うの?

新年の最初に見る夢を「初夢」と呼ぶけれど、いつ見た夢を指すかは実は諸説ありだよね。

大晦日から元日の朝の夢、元日の夜から2日の朝の夢、はたまた「その年で最初に見た夢」説まである。

生活リズムや地域の風習で揺れるから、まずは定義とタイミングをやさしく整理していこう。

大晦日→元日の夜説 vs 元日→2日説

よく知られるのは二つの考え方。

一つ目は大晦日から元日の朝に見た夢を初夢とする説。

年越しの特別感が理由になりやすいんだよね。

もう一つは元日の夜から1月2日の朝に見た夢を初夢とする説。

正月の行事で就寝が遅くなる生活実態に合うから、現代ではこちらが一般的という見方もあるよ。

どちらが正解というより、元日と2日のあいだで幅を持たせるのが実情って感じ。

“その年最初に見る夢”でいいって考え方

もっとカジュアルに捉えるなら「新年に入って最初に見た夢=初夢」でOKという柔軟解釈もある。

夜更かしや初詣で寝る時間がズレても、その年の最初の夢なら初夢と考えられるのがラク。

元日朝か2日朝かにこだわりすぎず、スタートを象徴する夢という意味で受け止めるのが今っぽいよね。

自分や家族の生活に合う形で決めておけば混乱しないし、運気の気分も守れる。

暦(旧暦→新暦)変更でズレた説

そもそも初夢の時期が揺れる背景には、旧暦から新暦への切り替えも関係がある。

旧暦の正月は今より遅い時期で、立春に近い頃を年の始まりとした地域の風習もあった。

明治以降の新暦で正月が1月に固定され、元日説と2日説が並立する形に。

暦の移行、正月行事、就寝時刻の変化が重なって「初夢=いつ問題」が生まれたわけ。

現代ライフスタイルで“何時に寝るか”が影響してる?

年越し番組や初詣、家族団らんで就寝が深夜にずれ込むのは珍しくない。

だから元日深夜の仮眠で見る夢か、2日夜の落ち着いた睡眠で見る夢か、どちらが“気分的に初夢”かは人それぞれだよね。

大事なのは、初夢を縁起や目標づくりのきっかけにすること。

ルールに縛られすぎず、「新年の最初に心が受け取ったメッセージ」として扱えば十分だよ。

※あわせて読みたい「初夢に好きな人が出てきた それって運命?」

なぜ初夢が“縁起を担ぐ”夢になったのか?

「夢で一年を占う」なんて聞くとちょっと神秘的だけど、昔の人にとっては立派な年中行事だったんだよ。

初夢が“ただの夢”じゃなく、“縁起物”扱いされた背景には、神様への信仰、年神との結びつき、そして夢占いの文化がある。

平安から江戸、そして現代まで、初夢は「新しい年に福を呼び込む儀式」として続いてきたんだ。

夢が神様と交信する窓口だった時代

平安時代、夢は神や霊とつながる手段とされていた。

神様からのメッセージを受け取る「夢占い(夢解き)」は、政治や恋愛の判断にも使われてたんだよ。

つまり初夢は、「新しい年に神からのヒントをもらう瞬間」として特別扱いされていたわけ。

まさにスピリチュアルの原型。

“一富士二鷹三茄子”が先に広まったワケ

江戸時代になると、“初夢で見ると縁起がいいものベスト3”が登場。

「一富士二鷹三茄子」ってやつだね。

これ、徳川家康が好きだった駿河(静岡)の名物を並べたって説がある。

富士は日本一の山、鷹は強くて高貴、茄子(なすび)は「成す=成功」。

どれも縁起がいいモチーフばかりで、町民のあいだに広がったんだ。

しかも語感がよくて覚えやすい、いかにも江戸のセンス。

暦の変化が初夢文化に与えた影響

暦の変更って、意外と文化に影響するんだ。

旧暦の頃は立春を年明けとする地域もあって、初夢もその時期に見るものとされていた。

新暦が導入されてからは1月が正月になり、夢占いのタイミングもずれた。

それでも「年の最初に見る夢は大切」という考えはずっと残ってる。

時代が変わっても、“夢で運を占う”っていうロマンは人の心に根づいてるんだね。

江戸〜現代で“縁起夢”がポップになった瞬間

江戸時代の後半になると、初夢は庶民の楽しみになった。

宝船の絵を枕の下に敷いたり、「七福神が夢に出たら幸運!」なんて話が広まったり。

今で言うと“初夢ガチャ”みたいなノリ。

現代ではSNSに「富士山出た!」と投稿する人も多くて、縁起を楽しむスタイルに進化した。

初夢は、時代を超えて“笑って迎える年の始まり”の象徴なんだよ。

“いい夢・よくない夢”あれこれ:初夢版

「初夢かも!」と思ったとき、富士山が出た!とか、鷹が飛んでた!なんて話をよく聞くよね。

でも実際には、吉夢も凶夢もいろんなタイプがある。

初夢で出てくるモチーフにはちゃんと意味があって、「これは縁起がいい」「これは注意サインかも」といった見方があるんだ。

肩の力を抜いて、面白く読み解いていこう。

一富士・二鷹・三茄子:夢のベスト3

言わずと知れた「一富士二鷹三茄子」。

富士山は日本一=目標の高さ。

鷹は鋭さと強さ。

茄子は「成す」に通じて成功や成果を意味する。

つまり“夢で成功の種を見た”ってこと。

昔の人は、夢を未来のヒントとして信じていたから、こうしたモチーフが定番になったんだ。

続く四扇・五煙草・六座頭って知ってる?

実はこの続きがあって、「四扇・五煙草・六座頭」と言われるんだよ。

扇は末広がりで、未来の発展。

煙草は煙が上がる=運気上昇。

座頭(ざとう)は毛がない=怪我がない、つまり安全を意味するんだ。

江戸の人たちは縁起と洒落をうまく混ぜて、“笑いながら幸運を呼ぶ”文化を作ってたんだね。

“追われる夢”、“歯が抜ける夢”…初夢で見ちゃったら?

「怖かった…」って夢でも、すぐに“凶”と決めつけないでOK。

追われる夢はストレスやプレッシャーの象徴。

でも裏を返せば“何かから逃げずに向き合う準備ができてる”って意味にも取れる。

歯が抜ける夢も「喪失」ではなく、「新しい自分に生まれ変わるサイン」とも言われてるんだ。

悪夢はチャンスの裏返し。

意味を反転して見てみよう。

夢=絶対吉/凶じゃない、逆夢・解釈転換のススメ

夢占いで「逆夢(さかゆめ)」という言葉がある。

悪い夢を見ても現実では良いことが起きる、という考え方だよ。

夢は心の中を映す鏡だから、見る内容がそのまま未来を決めるわけじゃない。

大切なのは、夢から何を感じ取るか。

「悪夢だった」じゃなく「気づきの夢だった」と思えたら、それが一番の開運法なんだ。

良い初夢を見るため/悪い夢だった時の対処法

夢はコントロールできないけど、ちょっとした工夫で“いい夢率”を上げることはできるよ。

逆に悪い夢を見た時も、切り替え方次第でその日が変わる。

江戸の人たちはまじないを、現代のわたしたちはメンタル術を使ってた。

ここでは、どっちのパターンにも効く“気軽な初夢リセット法”を紹介するね。

寝る前の習慣が夢に影響するってホント?

寝る前の行動って、実は夢にかなり関係してる。

スマホを見ながら寝ると脳が興奮したままで浅い眠りになりやすく、夢が乱れたり悪夢になったり。

一方で、温かい飲み物を飲んだり、日記を書いたりすると、安心感が生まれてポジティブな夢を見やすくなる。

“今日はいい夢見よう”って思いながら寝るだけでも効果あるんだ。

心を整える時間、それが一番の縁起担ぎになるよ。

枕元・布団まわりでできる“いい夢対策”

江戸の風習で有名なのが「宝船の絵を枕の下に敷く」っていうおまじない。

七福神が乗る船は、まさに“幸運を運ぶ象徴”だった。

現代なら、推しの写真や好きな香りのハンカチでもOK。

自分の“好き”を感じられる空間にすると、心がリラックスしていい夢を見やすくなる。

枕元を整えるのは、運気を整えるのと同じなんだ。

昔ながらのおまじない&現代バージョン

「茄子を枕元に置くと吉夢が見られる」とか、「宝船の絵を敷いて寝る」といった伝統的なおまじないは有名。

今なら“初夢メーカー”みたいなアプリで遊ぶのも楽しい。

大切なのは“いい夢を見よう”って前向きな気持ち。

寝る前に笑うと幸運を呼ぶっていうのも、本当に心理的に効果があるんだ。

笑って眠る、それが最高の開運法。

“悪い夢見ちゃった…”その後どうする?

夢の中で嫌な思いをしても、「最悪…」で終わらせるのはもったいない。

江戸では、悪夢を見た時は「夢流し」といって、夢を書いた紙を川に流してリセットしてたんだ。

今なら、スマホのメモに書いて消すだけでも同じ効果かもね。

夢は未来の予言じゃなくて、心の掃除。

そう思えた瞬間、その夢はもう“幸運の入口”に変わってる。

意外と知られてない初夢のあれこれトリビア

富士山が出る夢が一番!って思いがちだけど、実はもっと面白い話がたくさんある。

初夢には科学・文化・SNS時代の変化まで詰まってて、知るほど奥深いんだよ。

ここでは、学校で話したくなるような“初夢トリビア”を紹介するね。

夢を覚えてる/忘れてるの差って何?

起きた瞬間までは覚えてたのに、数分後にはスッカリ忘れる…そんな経験あるよね。

実は、夢を覚えているかどうかは脳の記憶処理と関係してる。

レム睡眠直後に起きると記録されやすいけど、深い眠りから起きると消えやすい。

だから“夢を覚えてる人=運がいい”というより、“記憶タイミングが良かった人”ってだけなんだ。

SNS時代の“初夢シェア文化”、あり?なし?

今はSNSで「#初夢」で検索すると、富士山や推しが出た夢をシェアする人がたくさん。

夢を語ることで笑いや共感が生まれるし、“縁起”が拡散していくのも面白い時代だよね。

一方で、夢の内容はちょっと恥ずかしいこともあるから、シェアするかどうかは自由。

大事なのは“楽しむ気持ち”なんだ。

海外で“初夢に似た習慣”ってあるの?

実は、夢で一年を占う文化って日本ならではなんだ。

中国では「夢を食べる獏(バク)」の伝説があるし、ヨーロッパでも「新年の初夢は幸運を呼ぶ」って言い伝えはある。

でも、“この夜の夢が特別”って位置づけは珍しい。

日本の初夢文化は、まさに世界に誇れる“縁起イベント”なんだ。

“初夢”に出てきた富士・鷹・茄子以外の夢ってどう解釈する?

富士も鷹も茄子も出てこなかったからハズレ…なんて思わなくていいよ。

初夢って人によって内容も雰囲気もぜんぜん違うし、その人の気持ちや状況を反映してることが多いんだ。

ここでは「富士・鷹・茄子」以外の夢が何を意味するのか、ゆるく解釈してみよう。

夢に出てくる動物/自然物/乗り物、それぞれ象徴するもの

動物の夢は、その生き物の特徴をヒントにするとわかりやすい。

犬は「忠実」「友情」、猫は「直感」や「マイペース」。

鳥は「自由」や「飛躍」、蛇はちょっと怖いけど「再生」「金運アップ」の象徴。

自然系なら海は「感情」、山は「挑戦」、風は「変化」。

乗り物は“人生の進み方”を表していて、電車は「協調」、車は「自立」、飛行機は「目標」や「チャンス」。

夢の登場モチーフには、あなたの心の方向性が隠れているんだ。

現代ならではのモチーフ(スマホ・飛行機・宇宙)って解釈できる?

最近の夢では“スマホ”や“飛行機”、“宇宙”が出てくることも多い。

スマホは「つながりたい」「認められたい」という気持ちの象徴。

飛行機は「挑戦」や「目標へのジャンプ」。

宇宙は「未知」や「拡大」を意味するんだ。

時代が変わっても、夢の解釈はちゃんと人の心に寄り添ってる。

新しい時代の“一富士二鷹三茄子”は、もしかすると“スマホ・飛行機・宇宙”なのかもね。

夢の内容を“吉/凶”だけで終わらせないための考え方

夢を“いい”“悪い”で区切っちゃうと、そこから何も生まれない。

大事なのは、「自分が今どう感じてるか」に気づくこと。

いい夢なら、その勢いを現実で活かせばいいし、ちょっと嫌な夢なら“心のSOS”として受け止めよう。

夢は予言じゃなく、心の鏡。

そこに気づけたら、それがもう開運アクションなんだよ。

“初夢を忘れちゃった!”って焦る必要ある?

起きた瞬間は覚えてたのに、気づいたらスッカリ忘れてる。

そんな朝を迎えた人、多いはず。

でも大丈夫、初夢を思い出せなくても運気が下がるなんてことはないよ。

夢を忘れるのは脳の仕組みのせいだし、それ自体が“リセット”のサインなんだ。

夢を覚えていられるかは脳の仕組みのせい

さっきもいったけれど、覚えてる人と覚えてない人がいるのは、ただ記録のタイミングの差。

だから“夢を忘れた=縁起が悪い”なんて気にする必要なし。

それも初夢の一部って思えばいいんだよ。

夢日記・ボイスメモ・アプリ…どれが続けやすい?

夢を残したいなら、起きてすぐメモするのがコツ。

でもノートを開くのはハードル高いから、スマホの録音アプリやメモアプリで寝ぼけ声のまま記録してもOK。

「たしか海を歩いてた…富士山出てきたかも」みたいな断片でも、後から見ると面白いんだ。

三日坊主でもいい。

“夢を意識する”だけで、心の動きを感じ取る練習になるよ。

“覚えてない=意味がない”わけではない、その心理的価値

夢を忘れるのは、心がちゃんと休んでる証拠でもある。

記憶に残らないってことは、脳が整理を終えてスッキリしてる状態。

だから「悪い夢見なくてよかった!」くらいでOK。

夢の内容よりも、起きた時の気分のほうが大事なんだ。

“いい朝だったな”と思えたなら、それが最高の初夢ってこと。

来年に向けた“初夢準備”として今からできること

初夢は一夜のイベントじゃなくて、気持ちを整えるチャンスでもある。

寝る前にスマホを閉じて、軽く深呼吸してみよう。

枕元に気に入っている写真を置くのもおすすめ。

“来年はどんな夢が見られるかな”ってワクワクして眠れたら、それがもう吉兆。

夢を忘れても、ちゃんと幸運は残ってるからね。

“初夢で良い夢だったら?”&“悪い夢だったら?”その後どう動く?

夢の内容でテンションが上がったり下がったりするけど、大事なのは“その後どう動くか”。

良い夢なら行動のきっかけに、悪い夢ならリセットの合図にすればOK。

初夢は、あなたの気持ちを現実に変えるスタートサインなんだ。

良い夢だったら:その“幸運”をどう活かすか

富士山が出た!とか、宝船に乗ってた!なんて夢を見たらチャンス。

その運気を行動につなげよう。

たとえば「今年は目標を叶えるぞ」ってノートに書くとか、「挑戦したいことリスト」を作るとか。

夢が現実を動かすって、そういうことなんだ。

夢を“ラッキーのお守り”にする発想で一年を始めよう。

悪い夢を見たら:凶兆と思い込みすぎると逆効果なワケ

ちょっとイヤな夢を見ても「悪い年になりそう…」って落ち込む必要はなし。

夢は潜在意識の整理だから、むしろ“心の掃除”が終わったサインかも。

江戸時代の人は悪夢を「夢流し」で手放してたように、今ならメモして削除するだけでもOK。

“もう終わり!”って切り替えた瞬間、運の流れは変わるんだ。

夢を怖がるより、“意味づけを上書きする”ほうがずっと賢い。

夢をビジネス/ライフプランに活かす発想

夢って、無意識が出す“心のメモ”。

「追われる夢」なら焦ってる証拠、「飛ぶ夢」なら挑戦欲の現れ。

その気持ちを現実でどう使うか考えてみよう。

勉強、部活、仕事、どんな場面でも“夢のキーワード”は行動のヒントになる。

初夢を自己分析の材料にする、それも立派な使い方だよ。

“夢で終わり”にせず、行動につなげる習慣づくり

夢を見たあと、「へぇ〜そうなんだ」で終わらせるのはもったいない。

小さなことでも行動に移すと、夢が“運を動かすきっかけ”になる。

掃除をする、日記を書く、誰かに感謝を伝える。

それだけで気持ちの流れが変わるんだ。

初夢をきっかけに“新しい自分”をスタートさせよう。

まとめ

“初夢”って、いつ見るかや意味についていろんな説があるけど、いちばん大事なのは「新しい年の始まりをどう受け止めるか」なんだ。

富士でも鷹でも茄子でも、夢を見たこと自体がすでにスタートの合図。

いい夢なら前向きに、悪い夢なら気づきに変えれば、それだけで縁起は上向く。

初夢は未来の暗示じゃなくて、自分の心の声を聞くチャンスなんだ。

そして、“夢を現実につなげる行動”こそが、本当の開運法。

笑って眠って、また笑って起きよう。

それが一番シンプルで、最高の一年の始め方だよ。

※あわせて読みたい「初夢に好きな人が出てきた それって運命?」

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません