お腹が鳴っちゃう人 実はこんな性格!

お腹の音って、ただの生理現象なんだよね。

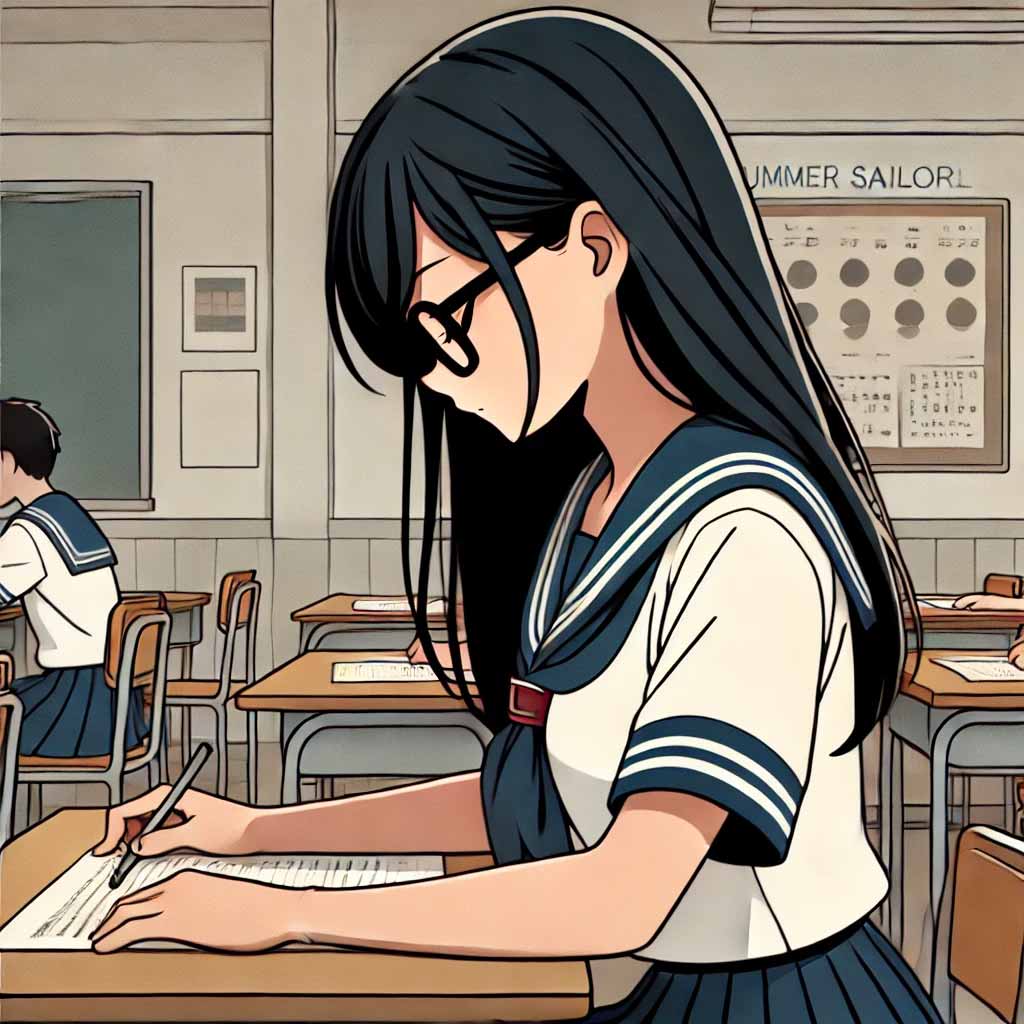

でもさ、シーンとした教室とかテスト中に鳴ると、どうしても顔がカッと熱くなっちゃう。

あれ、恥ずかしいってよりも、「今じゃないでしょ!」ってタイミングが悪いだけなんだ。

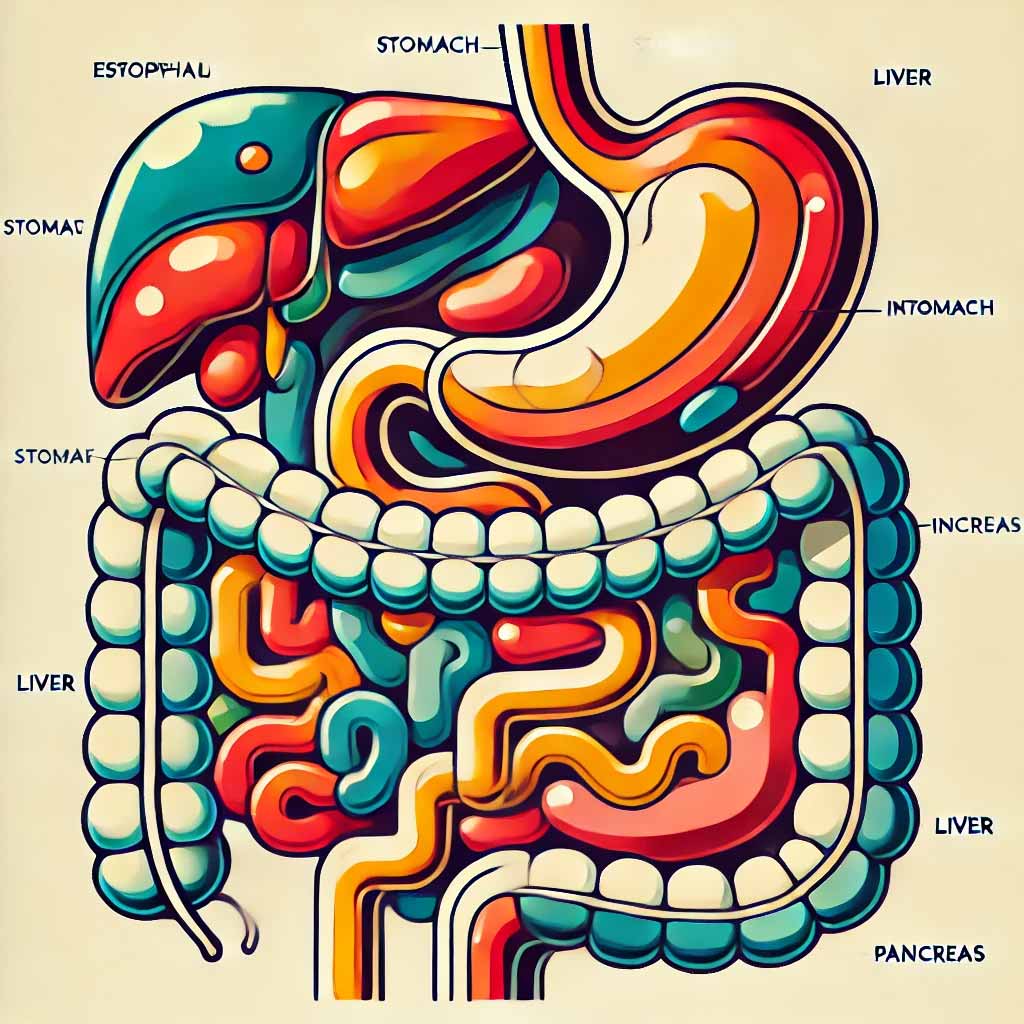

実は、お腹の音にはちゃんと理由がある。

性格や心理のクセ、消化や神経の動き、ガスや空腹、食後の消化の状態——こういうのが重なって鳴ってることが多いんだよ。

この記事では、お腹がなる人にはどんな性格が多いのか」をまとめてみたよ!

お腹が鳴る人は“気配り&緊張”タイプが多い?

人に気を配る人ほど静かな場面で緊張しやすい。

緊張は自律神経のバランスをゆらし、腸の動きやガスの通過に影響する。

完璧主義や我慢ぐせ、繊細さといった性格のクセが重なると、お腹の動きが過剰になって音が出やすくなるんだよ。

恥ずかしいと感じるのは一般的だし、原因は一つじゃないから安心していい。

性格は悪者じゃない。

使い方で味方にもなるんだ。

他人の視線に敏感だと、静かな場面ほど鳴りやすい

「見られているかも」という自己注目が高まると、交感神経が優位になりやすい。

教室が静まる瞬間、空腹と相まって腸の収縮が強まり、腹部の中で空気や液体が動いて音が生じる。

恥ずかしさを恐れて身を固くすると下腹が圧迫されて逆効果なんだ。

ゆるめる姿勢に変えるだけで鳴りの可能性は下がることがあるよ。

完璧主義の「ミスりたくない」が自律神経をピリつかせる

「失敗は絶対に無し」という思いは集中力を上げる一方でストレスも高める。

ストレスは自律のリズムを乱し、消化の動きが過剰になってガスの発生や通過音を強めることがあるんだ。

音が出たら困るという強い意識が逆に鳴りを誘うループに入ることも。

ほどよい力の抜き方を覚えると、体の反応はやさしく落ち着いていくよ。

我慢強さ=自己抑制が強いと腸のリズムが乱れやすい

トイレや食事のタイミングを無理に遅らせると、胃腸は予定外の動きを強いられる。

結果として蠕動が不規則になり、腹鳴が起きやすくなる。

授業や活動の都合で食事が後回しになる日が続くと、決まった時間に強い収縮が起きる可能性がある。

小さな軽食を用意するなど、自己抑制の上手なほどき方が必要だよね。

繊細で感受性が高いと刺激に反応しやすい

音やにおい、周囲の空気に敏感な人は緊張を早く感じやすい。

緊張は大腸や胃の動きに影響して、ガスの滞留や通過の音が強くなることがある。

でも、繊細さは悪くない資質だよね。

環境を整え、刺激物を控え、休息を確保するだけで反応は軽減することが多いよ。

自分の性格を責めずに扱い方を学べばいいだけだよ。

※合わせて読みたい「授業中 お腹がならない方法 ごまかす方法100!」

緊張→自律神経→腸の動き――“ぐぅ〜”のメカニズムをゆるっと解説

お腹の音は消化管の動きと空気や液体の移動で生まれる。

緊張すると交感神経が優位になり、収縮の波が強くなるんだ。

そして、空腹や食後の状態、腸内のガス量で音の大きさは変わるよ。

仕組みがわかると心配は減るよね。

原因が見えると対策の方法も見える。

体の声として理解すれば、不要な不安は軽くなるはずだよ。

交感神経が優位だと腸が活発→音が出るカラクリ

緊張時は交感神経が働き、血流や筋の緊張が変化する。

腸の収縮が増えると、腹部の中でガスと液体が通過して壁に当たり、ギュルやゴロゴロという腹鳴が生じる。

消化の途中でも一般的に起こる現象なので、もちろん異常と決めつけなくていいんだけどね。

「鳴ったらどうしよう」で本当に鳴る“逆効果ループ”

音を恐れる意識が高まると自己注目が強くなり、さらに緊張する。

すると自律神経が交感に傾き、腸の動きが活発化して音が出やすくなる。

考えを紙に書き出して注意を転換する、背筋を伸ばして下腹をゆるめるなど、ループを断つ小さな行動が有効だよ。

気持ちが切り替われば体の反応も落ち着くからね。

安心感があると鳴りにくい:場と人の影響はデカい

信頼できる友人や先生の前では心拍や呼吸が整いやすく、副交感神経が働きやすい。

安心できる場所なら腸の収縮も穏やかになり音は減るよ。

つまり、環境の影響は思ったより大きいんだね。

だから、席の位置や姿勢、声のトーンを調整するだけでも緊張は軽くなる。

人との関係が体に与える影響って、けっこう強いんだよ。

深呼吸と姿勢でスイッチを副交感へ

鼻からゆっくり吸って口から吐く呼吸を10秒ほどで1回。

これを数回くり返すと自律のバランスが戻りやすいよ。

肩を下げて胸をひらき、下腹の圧迫を外す。

簡単だけど効果は高い方法だよ。

常温の水を一口飲むのも良い。

小さな行動の積み重ねが心の安定を生む。

やることはシンプルでだけど十分効果的だよ。

体質・食習慣・時間帯のクセ――鳴りやすさは生活の鏡

体質や食事のリズム、睡眠の質は腸の動きに直結するよ。

朝食抜き、炭酸や早食い、すすり飲み、夜更かしなどの習慣はガスの蓄積や通過を強め、鳴りを増やす可能性がある。

でも、生活の中の小さな調整でお腹がなることは軽減できる。

無理なく続く方法を選べば、健康にも学習にもプラスになるよ。

朝食抜き&不規則な食事で“腹鳴タイム”が固定化

朝食を抜くと空腹期の収縮が強まり、決まった時間に鳴りやすくなる。

食事の時間が日によってズレると、腸の働きも不規則になって音が出やすい。

試験や会議の前は小さな補食を入れておくと安心だよね。

ヨーグルトやバナナなど消化のよい食品が相性が良いことも多い。

炭酸・早食い・すすり飲み=空気を飲み込むクセ問題

炭酸飲料やストロー多用、ラーメンの勢いあるすすりは空気の摂取を増やしてしまう。

空気は腸内でガスになり、お腹の音を強める要因になるよ。

早食いも噛む回数が減って空気が混ざりやすい。

よく噛んで、少しずつ飲み食いするだけで鳴りの頻度は下がることがあるんだ。

腸内ガスと消化の動き:食後でも鳴るのは普通

食後は消化が進み、ぜん動が活発になる。

腸内のガスや液体が移動して壁に触れて音が鳴るのは一般的だ。

においのあるおならと違い、腹鳴は音の問題が中心で健康上問題があることはない。

だから、症状が軽ければ心配しすぎないのも立派な対策だよね。

睡眠不足・夜更かしで腸のリズムがガタる

睡眠不足は自律神経の乱れを招き、消化や大腸の動きが不規則になるよ。

夜更かし続きは翌日の空腹感や食後の反応を強め、鳴りやすい時間帯をつくりやすいんだ。

寝る前のスマホの時間を短くして入眠を早めるなど、小さな改善が効果的。

なんたって健康の土台は睡眠だからね。

“場面別あるある”で対策を変える――授業・テスト・デート

場面ごとに求められる静けさが違うから、対策も変えよう。

授業、試験、デートでの行動を用意しておけば安心感が上がる。

安心は鳴りの可能性を下げる最高のクッションだ。

具体的な行動をシンプルにまとめたよ。

教室:チャイム前後の軽補食&水で静かにバフる

授業前は空腹と緊張が重なりやすい時間帯。

できれば、ひとかけのおにぎりやクラッカー、ヨーグルトなど消化が軽い食品を少量摂取しておく。

常温の水を少し飲み、背筋を伸ばして下腹をゆるめる。

これだけでお腹の動きは落ち着きやすいよ。

テスト:開始30分が山場――血糖&水分コントロール

試験直前は少量の糖分と水分でエネルギーを安定させる。

開始後三十分は緊張が強いので意図的に深い呼吸を続けよう。

背中を伸ばし下腹をゆるめ、消化の動きを静める姿勢に。

音を恐れすぎないこと。

恐れはループの燃料だからね。

デート:音が出ても笑いに変える一言テンプレ

「ごめん、今日お腹が元気すぎるみたい」と軽く笑って言えば空気はやわらぐ。

ユーモアは緊張をほどくスイッチだ。

自分を責めずに一言で流してみよう。

相手が笑ってくれたら副交感神経に切り替わり、リラックスモードになる。

人との良い関係は最高の整腸剤なんだよ。

「なんで恥ずかしいの?」をほどく――社会心理と“音のラベル”

恥ずかしいって気持ちは、キミが生きる社会の文化と密接な関係がある。

音を「汚い」と結びつける思い込み、静けさの規範、自己注目の増幅が重なると、お腹の鳴りは「心理的に」大きく聞こえてしまう。

その文化的なラベルをはがし、現実的な見方を取り戻すのがいいんじゃないかな。

つまり「たいした話じゃない」と考えればいい。

だってほんとにそうだから。

体内音=排泄連想で“汚い”と誤ラベリングされがち

腹鳴は消化の動きと通過音。

排泄やにおいと直接は結びつかないのに、連想で「汚い」と誤解されやすいんだよね。

事実を知れば不必要な恥ずかしさはなくなるよね。

音は体の働きの合図。

健康のサインという側面もある。

過剰に否定しなくていいんだ。

みんな静かな時ほど目立つ“状況規範”の罠

静まり返った場では小さな音でも目立つ。

規範に合わせようとするほど自己注目が高まり、緊張してしまう。

席や姿勢、呼吸を調整して負荷を下げると良いよ。

そう。状況に合わせた小さな工夫が一番効くからね。

自己注目が過剰だと恥ずかしさが増幅する

「自分だけ注目されている」という思いは体の感覚を強めてしまうよ。

そんなときは、考えを紙に書き出して、自分の意識の注意を移す、目線を手元に落とすなど、外へ向ける行動が有効だよ。

恥ずかしさは感情だから、扱い方で軽くなる。

これって、実は練習でうまくなるものなんだよ。

ユーモアの一撃で空気は一瞬でやわらぐ

短い軽口は空気を変える魔法。

自分を傷つけないやさしい冗談で十分だ。

「今のは腹の音ライブです」くらいでいい。

笑いが出れば緊張のスイッチを切ることができるよ。

無理せず、軽く流すのがコツだよね。

授業中に“今すぐ”止める小テク集

今まさに音が出そうという瞬間の対策を四つ紹介するね。

姿勢、呼吸、口内の刺激、水分と注意転換。

これらのいいところは、道具も予約も不要で今日から使えること。

状況を選ばずに実行できるから、緊張の場でも安心感が増すよ。

背筋を伸ばし下腹をゆるめる:圧迫を外して沈静化

前かがみは腹部を圧迫して動きを強めることがあるよ。

椅子に深く座り、背筋を伸ばし、下腹をゆるめる。

骨盤を立てる意識で十分。

圧迫が外れると通過音は落ち着きやすい。

簡単で静かな姿勢の調整が一番効くこともあるんだ。

ゆっくり鼻吸気→口吐気:10秒リズムで鎮める

鼻から5秒吸って口から五秒吐く。

2回で10数秒。

自律の偏りが整い、蠕動の過剰が落ち着く可能性があるよ。

音が出そうな合図を感じたら、まず息。

呼吸はいつでも持ち歩ける最強の道具だよね。

一口の常温水&舌先刺激:迷走神経にソフトタップ

常温の水を一口飲んでみる。

のどや胃の感覚が変わり、注意が外に移る。

舌先を上あごに軽く当てるだけでも落ち着く人もいる。

口の中の小さな刺激は迷走神経にやさしく働きかけてくれる。

これは静かにできるから場を選ばないよね。

「考えを紙に落とす」注意転換でループを切る

「鳴ったらどうしよう」の思考を紙に書き出す。

今の不安、対策、一言テンプレを書く。

頭の中の渋滞が解け、自己注目が下がるよ。

書く行為は整腸剤みたいなもの。

簡単、だけど効く。

やってみる価値あるんじゃないかな。

鳴りやすい食べ物・飲み物と回避ガイド

食事は直接お腹の動きに関わるよ。

炭酸、熱い汁物のすすり、早食い、ながら食いは空気の摂取やガスの発生を増やす可能性があるんだ。

小分けの補食、よく噛む、刺激物を控えるなどの方法で静音化を目指そう。

炭酸・エナドリ・ストロー多用は“空気ごくごく”

炭酸はガスを取り込む。

エナジードリンクやストローの多用も空気の混入を増やす。

部活の後や活動中に一気飲みは避けたいところ。

水や白湯に切り替えるだけで腹鳴は軽減することがある。

小さな選択が効く。

熱い汁物の“すすり”は空気を飲み込んでしまう

勢いよくすすれば空気も入る。

熱い汁物は少量ずつ口に含んで飲むと良い。

においや味を楽しみながらゆっくり。

消化にもやさしいし、音の発生も抑えやすい。

急がば回れ、だよね。

早食い・ながら食いで空気混入→音増幅

早食いは噛む回数が減って空気が混ざる。

動画を見ながらの食事も注意が散って飲み込みが粗くなりやすい。

食事に集中してよく噛めば、消化はなめらかになり、通過音は静かになる。

方法はシンプルでいい。

小分け補食とよく噛む習慣で静音化

一度に多く食べるより、少量をこまめに摂るほうが負担は少ない。

ヨーグルトやバナナ、消化の軽い食品を活用してみよう。

食物繊維や水分をとり、善玉菌の働きを支えるのも良い。

体は正直に応えるはずだよ。

まとめ

お腹が鳴るのは、体がちゃんと働いてるサインなんだ。

性格や心理のクセ、緊張やストレス、消化のタイミング、腸の動き、そして空腹や食後の状態がいくつも重なって起こることが多いよ。

だから「鳴った=変」とは限らない。むしろ自然なこと。

いちばん大事なのは、毎日のリズム。

ちゃんと寝て、ちゃんと食べる。

それが“お腹の音”を静かにしてくれるいちばんの近道なんだよ。

※合わせて読みたい「授業中 お腹がならない方法 ごまかす方法100!」

プロフィール

1部上場の大手教育出版企業で、30年間にわたり小学生から高校生向けの情報誌の編集長を務めてきました。テキスト、イラストも自分で制作しています。

このサイトでは、思春期まっただ中の中学生と、その保護者や先生にも役立つ情報をお届けします。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません