海外の学校怪談まとめ

世界のヤバい学校の怪談

学校って勉強するための場所なのに、どうしてこんなに怪談が集まるのか不思議だよね。

生徒がトイレで怖い話をこっそりしていたり、夜中の廊下で「何かを見た」と言い張る友達がいたり、噂はどんどん膨らむんだ。

海外にも日本の「七不思議」みたいな話が山ほどあって、それぞれの文化や歴史と結びついている。

さっそく紹介していこう。

日本発!「トイレの花子さん」ってほんとに出るの?

日本人なら知らない人はいないと言われるのが「トイレの花子さん」。

小学生のころ、個室でノックして「花子さん、いますか?」と呼びかけるイメージは定番だ。

怖い話のストックとしては鉄板で、口裂け女や赤マントと並んで「学校の怪談」ランキングに必ず入ってくる。

もともと戦争や空襲の時代に亡くなった女の子がモチーフという説もあって、歴史背景が物語に派生していることもあるんだ。

怖さの意味は「知らない場所で一人きり」という子供の不安に直結しているのかもね。

ナイジェリアの「Madam Koi Koi」赤いヒールで夜の廊下をカツカツ

海外でも強烈に有名なのがナイジェリアの「Madam Koi Koi」。

夜中に学校の寮の廊下を歩く赤いヒールの音が「コイコイ」と響くというものだ。

生徒の間では「出たら人生が変わる」とか「先生を怒らせた人が狙われる」とか、いろんな物語がついてまわる。

ホラー映画や動画でもモチーフにされることが多く、ネットを通じて他の地域に広がっている。

アフリカ版「トイレの花子さん」みたいな存在と言えるかもね。

アメリカの大学は幽霊の宝庫?寮や教室で出るってマジ?

アメリカの大学は「幽霊大学」としてニュースに取り上げられることも多い。

とくにオハイオ大学やセドリック大学(仮名)では、病院の跡地に建った寮や教室で怪異が報告されている。

部屋の電話が鳴り続けるとか、夜中に一人でいると音楽室から不思議なボールの転がる音が聞こえるとか、かなり具体的な話もあるんだ。

文化として「怖い話をシェアする」ことが人気だから、ブログやアプリでまとめられてランキング化されることもしばしば。

ヨーロッパ&アジアの小ネタ怪談あれこれ

ヨーロッパでは校庭の階段に現れる女性の幽霊や、音楽室のオルガンが勝手に鳴る怪異が定番。

フィリピンでは「ホワイトレディ」が学校に出るとされていて、マンガやホラーゲームに登場することもある。

アジアではメリーさんやスレンダーマンといった海外モチーフが逆輸入されることもあって、共通点と地域差が入り混じるんだよね。

なんで学校から怪談って生まれるの?

学校の怪談ってただのオカルト話じゃないんだ。

生徒や先生が集まる特殊な環境が、恐怖を育てていく土壌になる。

昼間はにぎやかな教室も、夜になると不気味な雰囲気に変わるし、地域によっては戦争や病院の跡地に校舎が立っていることもある。

怪談が存在する理由を探ってみると、意外と人間らしい心理や文化が見えてくるんだよ。

古い校舎と戦争の影…そりゃ幽霊も出そうだわ

当時の空襲で被害を受けた校舎や、古い木造校舎ってそれだけで不思議なイメージを呼ぶよね。

壁のシミが人の顔に見えたり、廊下のきしむ音が妖怪の足音に聞こえたりする。

こうした建物は「怪異の温床」になりやすい。

夜の寮と校則の縛りがホラーを生む仕組み

寮生活って自由が制限されるし、夜中に外へ出られないことも多いよね。

暗い廊下や階段で足音が響くと、それだけで生徒は「幽霊だ!」と盛り上がる。

校則というルールの存在も、不安を増幅させる要素になっている。

子どもたちの「怖い話ごっこ」が伝説になるまで

小学生や中学生は怖い話を共有するのが好きなんだ。

友人と一緒にトイレで「花子さん呼び出し」を試したり、教室で「口裂け女」の話をして盛り上がったりする。

こうした遊びは、やがて学校七不思議として定番化していくんだ。

映画やネットがさらに怪談を増幅させる!

動画やマンガ、ホラー映画は怪談の強力な拡散装置になる。

ニュースサイトやブログ記事が「新しい怪談」を記事化することで、共通の知識として広まる。

ネット文化がなかった時代より、今はずっと速く怪談が広がるんだよ。

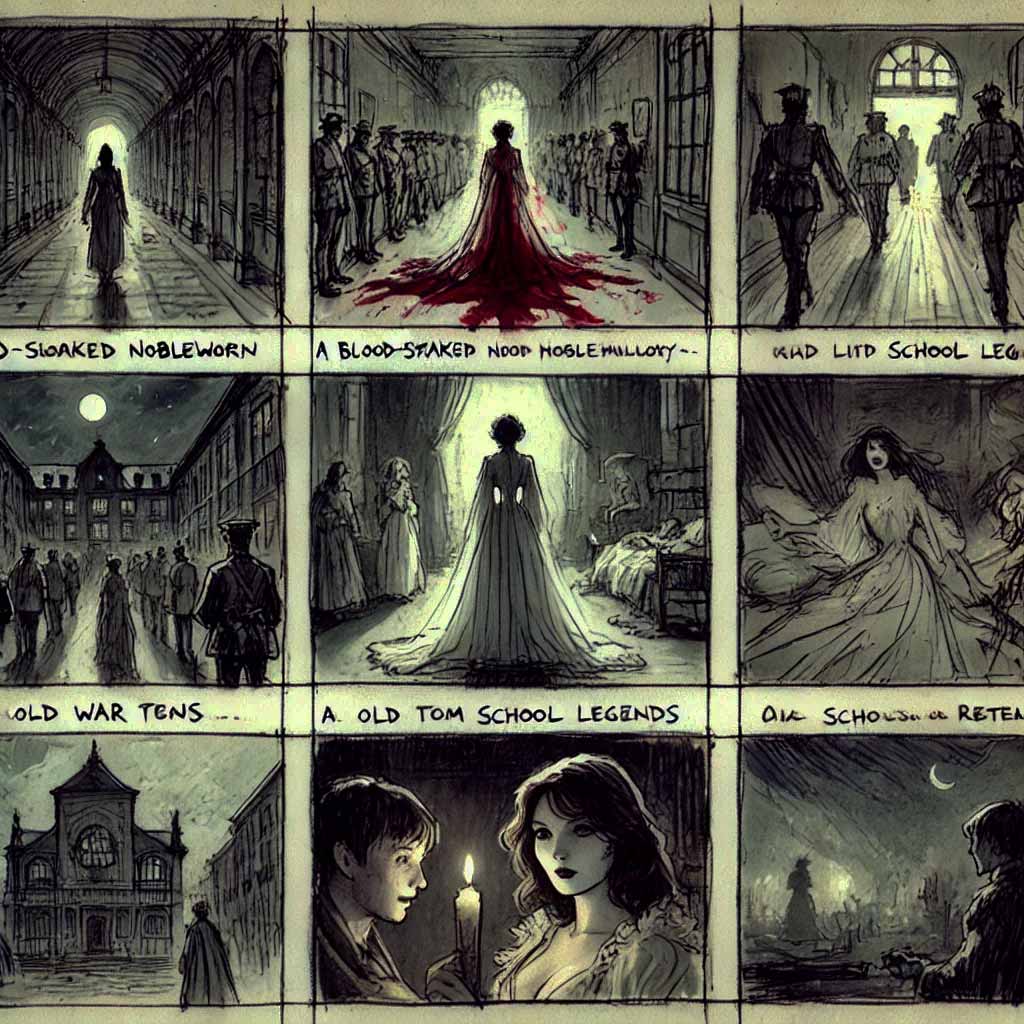

映画やゲームでリメイクされまくる学校怪談

学校怪談って、映画やゲームでしょっちゅうリメイクされる定番ネタなんだ。

見慣れた校舎やトイレが突然ホラーの舞台になるから、身近さと怖さが両立してる。

観客やプレイヤーが「自分の学校でも起こるかも」と思えるリアリティが人気の理由。

とくに日本の七不思議や花子さんはキャラ化されやすく、リリースのたびに話題をさらうんだよ。

ホラー映画の“舞台=学校”はやっぱり鉄板ネタ

学校を舞台にしたホラー映画は世界中で作られている。

それは「誰もが通ったことのある場所」だからこそ、観客が感情移入しやすいからなんだ。

七不思議やトイレの花子さんといった題材も、誰もが耳にしたことがあるから親近感と恐怖が同時に呼び起こされる。

だから新作の公開やリメイクがニュースになりやすいんだよ。

ゲームで出てくる学校怪談の元ネタを探る

ホラーゲームやアプリにも学校怪談はよく登場する。

これは「プレイヤー自身が物語の中に入り込む」体験ができるから特に相性がいいんだ。

実際の都市伝説を下敷きにした作品だと、知っている人は一層リアルに感じるし、知らない人は「本当にある話なの?」と調べたくなる。

現実とフィクションの境目が揺れるからこそ、怖さが増幅するんだよ。

メディア化の裏にある「怖さの需要」とは

メディアが学校怪談を繰り返し扱うのは、子供から大人まで「共通の体験」があるからなんだ。

学校は誰もが通った場所であり、夜の校舎やトイレといった「日常に潜む非日常」は誰にでも想像できる。

共感と恐怖がセットになっているため、作品としても人気が出やすい。

つまり需要の根本には「みんなが知っている場所だからこそ怖い」という心理があるんだよ。

国ごとにちょっと違う怪談のクセ

世界を見渡すと、幽霊や怪異の表現って文化によって全然違う。

アジアでは「白い服の少女」、欧米では「影の人」が定番で、それぞれの歴史や宗教観が背景にある。

都会と田舎でも舞台は違って、都市部はトイレや理科室、地方は体育館や山の噂が多い。

さらに留学生の話が混ざることで、スレンダーマンやゾンビが学校文化にスッと入り込むこともあるんだ。

アジアの幽霊は“白い服”、西洋は“影”っぽい

アジアでは幽霊といえば白い服の女の子が定番。

これは死装束や喪服の色が「白」だった文化が関係していて、死や霊をイメージすると自然に白い姿になるんだ。

一方で欧米の幽霊は影のような人間が多い。

これはキリスト教の影や闇を「悪」と結びつける価値観が影響していて、形のない黒い存在として恐れられてきたんだよ。

文化の違いが幽霊のビジュアルを大きく変えているわけなんだ。

都会の学校 vs 田舎の学校、怪談のネタも違う

都会の学校ではトイレや個室にまつわる怪談が多い。

これは高層校舎や狭い空間が多く、人目が届かない閉ざされた場所に不安を感じやすいからなんだ。

一方で田舎の学校では体育館や校庭にまつわる話が広まりやすい。

夜の広い空間や人けのないグラウンドは暗闇が強調され、想像力をかき立てるからだよ。

環境の違いが、どんな怪異が語られるかを左右しているんだね。

留学生が持ち込んだ“怪談の輸入エピソード”

留学生や海外の友達から聞いた怪談が広まり、学校文化に混ざることもある。

スレンダーマンやゾンビの噂はその典型例だね。

“実話っぽい”怪談の作り方と注意点

怪談ってただの作り話でも「実話風」にすると一気に怖さが増すんだ。

古い校舎や病院跡を舞台にしたり、先輩や友達の体験談形式にしたりするとリアル感が跳ね上がる。

でも調査不足のまま実在の事件や人物を絡めると、思わぬ誤解やトラブルを招くリスクがある。

怪談を広めるときは「楽しむためのホラー」とわかる工夫をしておくことが安心につながるんだよ。

古い校舎や事件史を混ぜると一気にリアル化

話す時、実際の事件や病院跡を背景に入れると「本当っぽい」雰囲気になる。

だけど調査を怠るとデマになることもある。

「先輩から聞いた話」形式は鉄板だけどどう怖くする?

「先輩が夜中に電話を聞いた」とか「友達の友人が体験した」みたいな語り口は、距離感がちょうどいいから怖さが増すんだ。

直接体験じゃないぶん想像力が働いて、「もしかして本当かも…」と聞き手に考えさせる余白が残る。

さらに声のトーンを落としたり、あえて間を置いて語るとリアルさが跳ね上がるんだよ。

聞き手が自分の周りに置き換えられるように描写を細かくするのも効果的なんだ。

作り話を本当っぽく見せるリスクも忘れるな

本当の事故や人の仕事に関わるような怪談はデリケート。

不用意に使うと問題になることもあるよ。

まとめ

ここまで海外と日本の学校怪談を見てきたけど、共通して言えるのは「本当かどうか不明」ってこと。

存在するのは生徒や先生の口伝やブログ記事で、史実として証明された怪異はほぼない。

それでも怪談が人気なのは、人間が恐怖を楽しむ文化を持っているから。

学校という閉ざされた空間で生まれた怖い話は、子供から大人まで楽しめる物語になるんだよ。

※合わせて読みたい「学校の七不思議 一覧にすると?」

プロフィール

1部上場の大手教育出版企業で、30年間にわたり小学生から高校生向けの情報誌の編集長を務めてきました。テキスト、イラストも自分で制作しています。

このサイトでは、思春期まっただ中の中学生たちに寄り添い、応援する記事を発信していきます。

経験と視点を活かし、等身大の悩みや気づきに共感できるコンテンツをお届けします。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません