七不思議 信じる人 信じない人の特徴

信じる派と信じない派、なんでこんなに考え方ちがうの?

日常生活の中で学校の七不思議の話題が出ると、人々の反応は大きく分かれるよね。

信じる派は不思議な現象に夢中になって想像を膨らませ、信じない派は「現実的に考えようよ」と冷静に返す。

こうした違いには心理的な要因、文化的な背景、そして自身の経験が深く関係しているんだ。

直感で動く人 vs 理屈で考える人

信じる派は直感的に「幽霊っているかも!」と考えることが多いんだ。

心理学の研究でも直感的思考が強い人ほど超常現象を信じやすい傾向があるとされている。

逆に信じない派は論理的思考が優位で、物質や現象を科学で説明しようとする。

たとえば不思議な音が聞こえたとき、信じる派は「霊の存在かもね」と感じ、信じない派は「風や建物の機能のせいじゃない?」と考える。

子どもの頃のドキドキ体験が残ってる説

小さい頃に怖い体験をしたことがある人は、その不思議な記憶をずっと抱えていることがあるんだ。

児童期の経験は心理や思考の基盤になるからね。

暗い教室で物音を聞いたとか、占いで予想が当たったとか、そうした出来事が「本当かも」と信じる要因になる。

逆にそういう体験がなかった人は大人になっても冷静で、「周囲が騒いでいるだけ」と受け止めやすい。

地域や文化で“怖さ”の感覚が変わるんだよね

日本の全国各地には七不思議のバリエーションがあって、文化や宗教的背景が影響しているよ。

ある地域では幽霊話が生活に溶け込んでいて、家族や大人から自然に伝わる。

そういう環境だと信じやすくなる傾向があるんだ。

一方でオカルト的な話題にあまり触れない環境で育つと、不思議な話に関心を持ちにくくなる。

結局、信仰や文化が子どもたちの心理に作用しているんだよね。

想像力フルスロットルな人と冷静すぎる人の差

人間には想像力が強い人と現実的に考える人がいる。

想像力豊かな人は七不思議の話を聞いただけで「もしかして…」とドキドキする。

女性や子どもにその傾向が強いとされる研究もある。

一方で冷静すぎる人は共感しにくく、「どうせ作り話だろ」と切り捨てがち。

性別や性格によっても違いが出るというのは興味深い現象だね。

信じた方がトク?信じない方がトク?

七不思議を信じることにはメリットもデメリットもある。

信じれば世界が広がってワクワクするし、信じなければ現実的で冷静な判断ができる。

心理的にも社会的にも影響は小さくないんだ。

それぞれの立場が生活や人間関係にどう関係するのかを見ていこう。

信じればワクワク&スリル倍増

信じることで得られるのは不安と同時にスリル。

夜の学校探検では「何か出るかも」と心臓がバクバクする。

これは一種の娯楽であり、人間に必要な刺激でもあるんだよね。

非日常的な体験は日々の生活を彩ってくれる。

信じなければ安心&冷静にツッコミ可能

信じない派は超常現象や幽霊の話を聞いても冷静。

行動や状況を理屈で理解しようとするから、不安は少ないんだ。

「それ、風の音だよ」と突っ込む余裕がある。

これは現実を生き抜くうえで有利な思考パターンともいえる。

クラスでの立ち位置にも影響アリ?

七不思議を信じるか信じないかは、クラスでの立ち位置にも影響することがある。

信じる人は話題を盛り上げる対象になりやすく、仲間と盛り上がるきっかけにもなる。

逆に信じない人は「ノリ悪い」と思われがちだけど、「冷静な人」という評価を得る場合もある。

メンタル的にラクになるのはどっちだ

信じる人は不安を抱えやすいけど、想像の世界を楽しめる。

信じない人は不安は少ないけど、時に楽しさを逃すこともある。

心理的にラクなのは人によって違う。

要因は環境や性格に左右されるから一概には言えないんだ。

行動で見るとめっちゃわかる「信じる人・信じない人」

人間の行動を観察すると、信じる人と信じない人の差はすぐに現れる。

怖い話やオカルト話にどう反応するか、夜の行動パターン、噂の広げ方など、行動に特徴が出るんだよね。

怖い話が出たときの反応の速さが違う

信じる人は怖い話が出た瞬間に反応。

「え、マジで!?」と目を輝かせる。

信じない人は冷静に「その話の根拠は?」と返す。

こうした反応の違いが周囲の印象を左右するんだ。

夜の学校探検にノリノリ vs しぶしぶ同行

肝試しや七不思議探検では、信じる人は積極的に参加してスリルを楽しむ。

信じない人は誘われて仕方なく参加することが多い。

行動に出るかどうかで立場がはっきりするんだよね。

噂話を盛る人 vs バッサリ切る人

信じる人は「先輩が見たんだって!」と話を盛り上げる。

信じない人は「それ、ただの思い込みだろ」と一刀両断。

噂話に対する態度の違いはクラスの空気を変えるよ。

すぐに科学で説明したがる人 vs あえて謎を残す人

信じない人は科学や研究を持ち出してすぐに説明しようとする。

「風のせいだよ」とか「動物の仕業だろ」と言葉にする。

一方で信じる人は「あえて謎のままの方が楽しい」という思考になる。

結局どっちが得する? 社会での“信じる/信じない”の効き目

七不思議の話題はただの遊びに見えるけれど、実は社会での立ち位置や人間関係に影響することもあるんだ。

教育やメディア、趣味や生活にまで信じる/信じないの態度が広がっていく。

ここでは、その効き目を具体的に見てみよう。

学校での扱われ方は意外に大きい

学校という社会では、七不思議の話題はクラスの一体感を作る材料になることが多い。

信じる人は「共感力が高い」と評価される場合もあるかも。

逆に信じない人は「合理的で冷静」という印象を持たれやすい。

調査によれば、児童期のこうした評価は後の性格形成に影響する可能性もあるんだ。

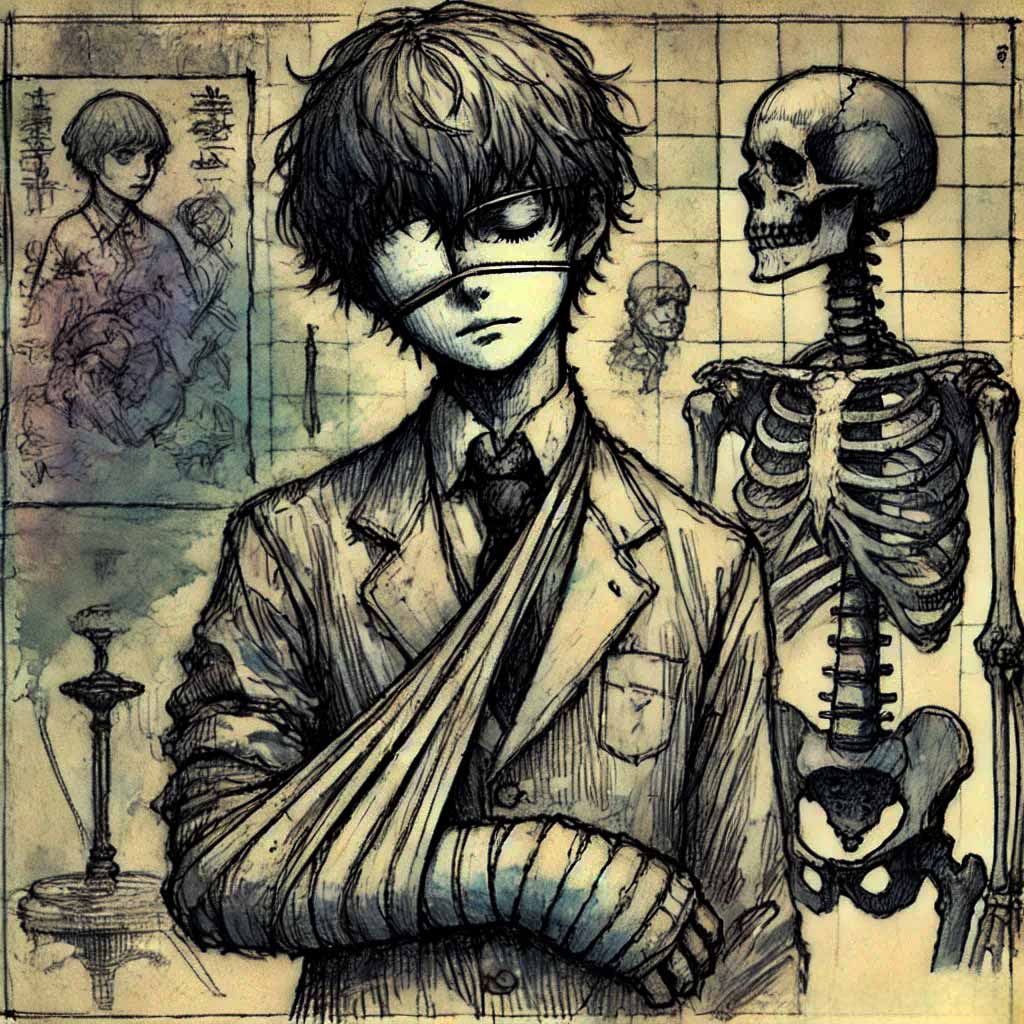

テレビやマンガでは信じる派が主役になりがち

エンタメの世界を見ると、信じるキャラがストーリーの中心になることが多いよね。

ホラー番組やオカルト系マンガでは「怖がる人」が視聴者に共感を与えるからだ。

逆に冷静な否定派はツッコミ役になる傾向がある。

こうした構図が社会の中で信じる/信じないのイメージを作り上げている。

趣味や仕事にまで発展することもある

信じる人のなかには、その興味を深めて研究や趣味につなげる人もいる。

オカルト研究、心理学、超常現象の調査などがその例だ。

信じない人は科学的な立場を生かして、理科や実験の分野で活躍する可能性もある。

どちらの態度も社会に必要な要素になっているんだ。

信じない態度が裏目に出るときもある

いつも否定ばかりしていると、「冷たい人」と思われる危険もある。

人々は理屈だけではなく共感や想像を求めるからね。

特に子どもや家族との関係では、信じない態度が距離を作ってしまうこともある。

社会では状況に応じた柔軟さが必要になるんだ。

立場逆転!? 信じる人が冷める瞬間/信じない人が揺らぐ瞬間

人はいつも同じ立場をとるわけじゃない。

信じる人が「やっぱ違うかも」と感じることもあれば、信じない人が「これは説明できない」と戸惑うこともある。

立場の逆転は案外身近なところで起きているんだよね。

自分の目で“変な現象”を見ちゃったとき

信じない人でも、自身の目で不可解な現象を体験すると考えが揺らぐ。

「音の原因は?」と考えても説明できない状況が現実にある。

そんな出会いが心理に強い影響を与えるんだ。

周りの雰囲気に流されて「あれ、もしかして…?」

信じない人でも、周囲が一斉に怖がっている状況に置かれると影響される。

人間は社会的な動物だから、集団の感情に共感してしまうんだ。

状況によっては「自分も信じた方が安全かも」と思うことがあるよね。

真夜中や暗闇でビビりスイッチが入る瞬間

普段は冷静でも、深夜や暗闇では不安が高まる。

生活リズムが乱れて不安感が増しているときは特にそう。

信じない人でも「やっぱり幽霊かも」と考えてしまうことがある。

自分の価値観をちょっと見直したくなるタイミング

信じる人でも「これは作り話かも」と思うときがある。

逆に信じない人が「意味があるのかも」と感じることもある。

人生のなかで価値観が揺れる瞬間は誰にでも訪れるんだ。

科学じゃ説明できないことの受け止め方

七不思議を考えるとき、科学的に説明できない事例も残っている。

研究や調査で解明できる部分もあるけれど、それでも完全には説明できない現象が存在するんだ。

錯覚や錯聴で人は簡単にだまされるらしい

心理学の研究では、人間は環境や状況によって錯覚や錯聴を起こしやすいとされている。

光や音の条件が揃うと「幽霊を見た」と感じることもある。

これが超常現象の原因になることは少なくないんだ。

風や建物の音を“幽霊”と勘違いしがち

全国の学校の調査でも、七不思議の現象の多くは環境音や建物の機能に由来していると報告されている。

窓や扉のきしむ音、動物の声などが幽霊の存在と誤解されるんだ。

記憶のアヤシサが証言を変えちゃう

人々の記憶は不安定で、時間が経つと歪むことがある。

研究では、同じ現象を経験した人でも回答や思い出が大きく違うことが示されている。

不思議な話の多くはこの記憶のゆらぎに起因するんだ。

それでも残る謎=存在の証拠?って思っちゃう話

科学で説明できない現象も一部にはある。

それが「存在の証拠では?」と考えさせる要因になるんだよね。

完全に解明できない余白が、七不思議をより魅力的にしているんだ。

信じない派に学ぶ“疑う力”の育て方

信じない人が持つ疑う力は社会に必要なもの。

疑問を持ち、情報を確かめ、理解を深める姿勢は生活に役立つ。

ただし疑いすぎも問題を生む。

ここでは疑う力の上手な育て方を考えてみよう。

なんで?って質問するクセをつける

信じない人は対象に対して「なんで?」と疑問を投げかける。

これは学習や研究で必要な思考習慣だよね。

子どもにも役立つ力になる。

噂やフェイク情報を見抜くリテラシー

社会にはオカルトや超常現象だけでなく、偽情報も多い。

疑う力はこうした問題を回避するために必要なんだ。

特に現代は情報環境が複雑だからこそ、冷静な判断力が求められる。

疑いすぎて疲れる危険性もあるよね

ただし、常に疑い続けると不安が増す。

心理学でも「過度の懐疑はストレスを高める」という指摘がある。

生活の中ではバランスをとることが大切なんだ。

信じないを選ぶのも立派なポジション

信じない立場をとることも一つの選択肢。

大人や子どもにとって、自身の立場を理解し肯定することは重要だ。

信じない人は合理的な視点を持つ相手として社会に存在する意味があるんだよね。

まとめ

七不思議を信じるか信じないかは単なる好みの違いじゃない。

心理、文化、経験、環境など多くの要因が関係しているんだ。

信じる人は想像力と共感力を発揮し、信じない人は理性と冷静さを保つ。

それぞれにメリットとデメリットがある。

大事なのは一方を否定することではなく、多様な考えを理解し合うことだよね。

※合わせて読みたい「学校の七不思議 一覧にすると?」

プロフィール

1部上場の大手教育出版企業で、30年間にわたり小学生から高校生向けの情報誌の編集長を務めてきました。テキスト、イラストも自分で制作しています。

このサイトでは、思春期まっただ中の中学生たちに寄り添い、応援する記事を発信していきます。

経験と視点を活かし、等身大の悩みや気づきに共感できるコンテンツをお届けします。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません