中二病とは わかりやすくいうと?

中二病って何? そもそもどこから来たの?

「中二病」って、ちょっとイタいけどなんか気になるワードだよね。

中学生がよくなる病気?って思うかもしれないけど、実際はちょっとちがう。

この言葉は、思春期まっただ中にありがちな“自分って特別かも”っていう感覚を、ちょっと面白がって呼んだネットスラングなんだ。

「中二」は中学二年生の略。

この時期って、自我が芽生えて、急に大人っぽいこと言いたくなったり、自分の存在を大きく見せたくなったりすることが多い。

そんな言動が、ちょっとカッコつけすぎたり、周囲とズレたりして「うわっ、それ中二病っぽい」なんて言われちゃうわけだ。

でもね、誰しも一度は通る道だし、成長の証だったりするから、否定する必要はないと思う。

むしろ笑い飛ばせるようになったら、それって一歩大人になったってことじゃないかな。

中二病の起源はラジオ番組だった

中二病という言葉の発祥は、1999年に放送されていた伊集院光のラジオ番組「深夜の馬鹿力」と言われている。

この番組内のコーナーで、「中学二年生くらいのときにありがちな痛々しい言動」を面白おかしく紹介していたのが始まりなんだ。

もちろん、当時は冗談として扱われてたけど、その後ネットで一気に拡散されて、広く使われるようになった。

特に2ちゃんねるなんかでは、「厨二病」ってネット表記で定着して、今のような文化になったとも言える。

つまり、中二病っていうのは、ある意味“みんなで育ててきた言葉”なんだよね。

いまやSNSやブログでも当たり前に使われてるし、まさにネットスラングの王道って感じ。

病気ではないけど、ちょっと症状っぽい

名前に「病」ってついてるから、なんか怖そうって思うかもしれないけど、安心していい。

これは本当の病気じゃなくて、ただの“あるあるネタ”なんだ。

思春期の「自分を特別に見せたい」とか「他人とは違う存在でいたい」といった心理が、言動や態度に出てくる。

たとえば突然哲学っぽいことを言ったり、「この世界はニセモノだ」とか呟いてみたり。

でもそれって、自分の中の「現実じゃない場所で何かになりたい」っていう願望がカタチになっただけ。

むしろ感受性が豊かだったり、表現したい気持ちが強いってことでもあるんじゃないかな。

年齢は関係なし! 大人でもなるよ

「中二」って聞くと、13歳とか14歳の中学生を思い浮かべるよね。

でも、実はこれって年齢関係ないんだ。

社会人になっても、ふとしたときに“中二病っぽい”行動をしてしまう人っている。

たとえば「自分は人とは違う」とか、「俺だけがこの世界の真実に気づいている」みたいな考え方。

こういうのは、本人が気づかないままこじらせてることもあるし、わざとキャラとして楽しんでる場合もある。

大人が中二病をやると、イタいって言われることもあるけど、逆に“味”として評価されることもあるんだよね。

だから、年齢を超えて、ある意味「ずっと中二病でいたい」っていう生き方もアリかもしれない。

代表的な中二病の言動いろいろ

中二病の言動って、本当にバリエーションが豊富なんだ。

たとえば、「俺の右手には封印された力が宿っている」とか、「この世界は仮想空間で、オレだけが現実を知ってる」とか。

こういうセリフ、聞いたことない?

あとは、急に詩的な言葉をSNSに投稿したり、自分だけのルールを頑なに守ったりするのも定番パターン。

服装にも特徴があって、黒い服ばっかり着るとか、鎖とか十字架をアクセサリーにするのもありがち。

でもね、それって「現実の自分」をちょっと違うカタチで見せたいっていう願いから来てるんだよ。

つまり、ファッションとか言動で“別の自分”を演出しているとも言える。

笑っちゃうこともあるけど、案外、そういうところに表現の種が転がってるのかもしれない。

こんなにあるの!? 中二病のバリエーション

中二病ってひとくちに言っても、実はいろんなタイプがあるんだ。

みんなが同じような言動をするわけじゃないし、それぞれに“こだわり”や“世界観”がある。

ネットでは「邪気眼タイプ」とか「ポエム型」とかって分類もされていて、ある意味キャラ設定みたいなもの。

このバリエーションを見ると、「あ、これ自分だったかも…」って思っちゃう人も多いはず。

ここでは、代表的な4つのタイプを紹介していくよ。

どれも個性的で、中学生だけじゃなく大人にも思い当たるフシがあるかもしれないから、こっそり読んでみてね。

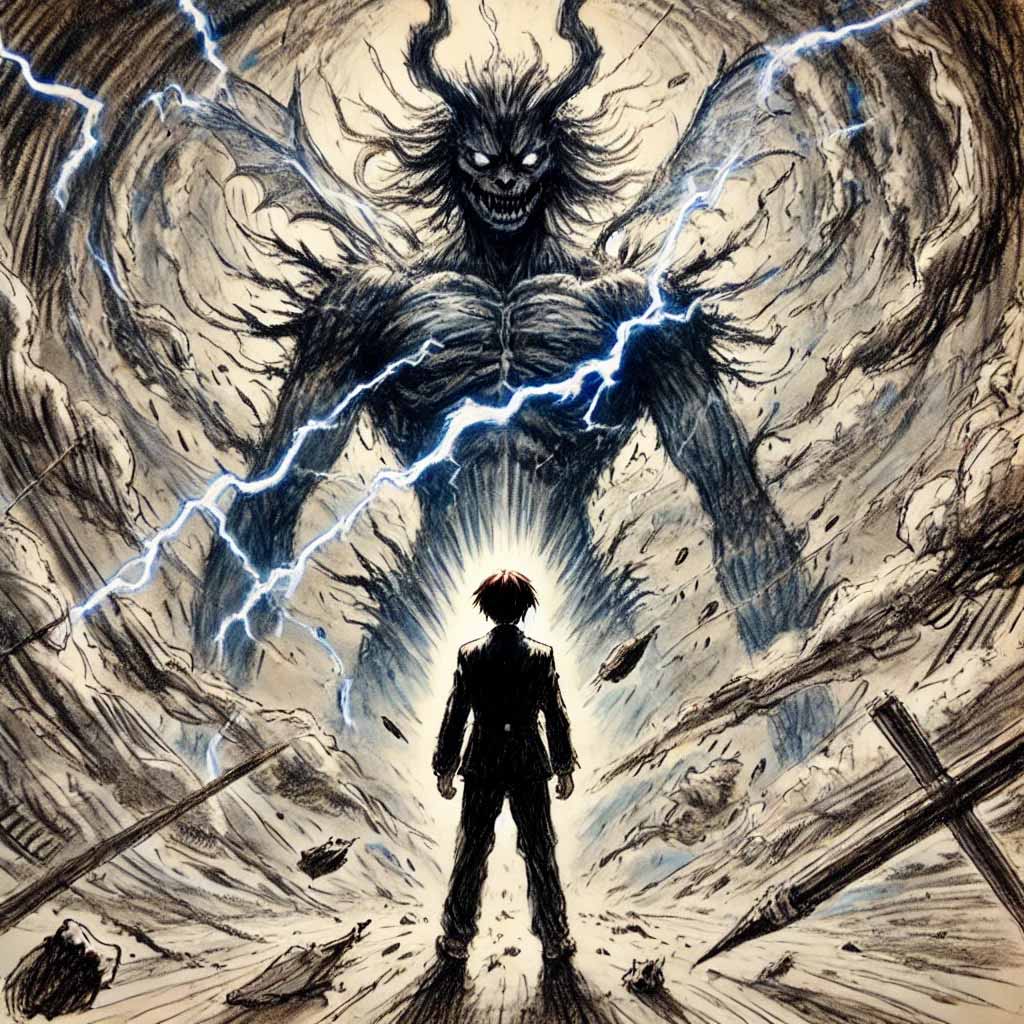

邪気眼タイプは妄想力がすべて

まずは「邪気眼タイプ」。

これは中二病の王道中の王道で、自分の体に“封印された力”がある設定で行動してしまう。

たとえば「右腕に宿る魔力が暴走すると周囲が危ない」とか、「左目には古代の神の意志が宿っている」とか。

なんとも中学生っぽいファンタジーだけど、本人はいたって本気なんだよ。

妄想がすごく豊かで、セリフや行動にもその世界観がにじみ出てる。

教室の隅っこでひとり「今は封印しておく…」って呟いてたりするかもしれない。

でもこれ、空想力や創作センスが高い証拠でもあるんだよね。

アニメや漫画のキャラに影響を受けて、自分なりのストーリーを組み立ててる。

ある意味、最も“中二病らしい中二病”と言えるタイプだと思う。

闇の組織所属タイプの世界観が深い

「オレは政府に追われている」「裏組織に所属していて正体は明かせない」

……そんなセリフを真顔で言っちゃうのがこのタイプ。

いわゆる「闇の組織所属タイプ」ってやつだ。

一見するとただのウソつきに見えるかもしれないけど、本人の中では壮大なストーリーが展開されている。

その設定に“本気で入り込んでる”から、会話もキャラになりきってることが多い。

こういう人って、想像力だけじゃなくて“設定作り”の能力がすごい。

まるでRPGの主人公を自分で演じてるみたいな感覚だね。

でも、現実とのバランスを取らないと、周囲から「痛い人」扱いされちゃうので注意が必要。

ポエム投稿が止まらないポエム型

SNSで「世界は今日も泣いている」とか「闇に染まりしこの心、誰も触れるな」みたいな投稿、見たことある?

それ、たぶんポエム型中二病。

このタイプは、自分の内面を詩的な言葉で外に出したくなるタイプ。

日記やSNSにポエムを投稿して、自分の“世界”を見てもらいたいという気持ちが強いんだ。

ちょっと意味が分からなかったり、急に難しい言葉を使ったりするのも特徴だね。

本人は「深いことを言っている」つもりでも、まわりから見ると「うーん…」ってなることもある。

でも、感受性が豊かで、自分の感情を文字にする力があるのはすごいこと。

文章力や表現力がついてくると、実はかなり武器になるタイプでもある。

自分ルールを曲げない孤高の俺ルール型

最後に紹介するのは「俺ルール型」。

このタイプはとにかく自分の中の決まりを大事にして、それを絶対に曲げない。

たとえば、「俺は朝は誰ともしゃべらない」とか、「ノートは赤ペンでしか書かない」とか。

周囲にはちょっと意味が分からなくても、本人にとってはそれが“美学”だったりするんだ。

「自分は他人とは違う」ということを行動で示そうとするタイプでもあるから、ちょっとヤンキーっぽい空気を出してくる場合もある。

人とつるむのが苦手で、あえて一匹狼を演じる感じ。

でもそれが決して悪いわけじゃなくて、自分なりの価値観をしっかり持ってるってことでもあるよね。

なぜ人は中二病になるのか? 心理と成長のヒミツ

中二病って、ただのイタさだけじゃなくて、ちゃんと心理的な背景があるんだよ。

むしろ「なぜそうなるのか」を知ると、「あ、それって当たり前のことかも」って思えてくる。

人間は成長する中で、何かに迷ったり、自分がよく分からなくなったりする時期があるよね。

中学二年生って、まさにその“迷走ゾーン”に突入するタイミング。

今回は、中二病になる理由を心理面からちょっと掘り下げてみよう。

笑ってばかりもいられない、意外と深い話かもしれないぞ。

特別でいたい気持ちは誰にでもある

人って誰でも「特別な存在になりたい」って思うことがあるよね。

それが強くなるのが、まさに思春期なんだ。

まわりに埋もれたくない、自分だけは違うと感じたい。

そんな気持ちが、言葉や態度に出てくると“中二病”になるわけ。

「自分だけが知っている真実」とか、「他人には理解できない能力」とかを語りたくなるのも、根本的には“目立ちたい”というより“認められたい”からなんだよね。

だから、ちょっとズレた言動でも、実は自然なこと。

むしろ健全なくらいかも。

反抗期とは似ているようで違う

中二病とよく混同されるのが「反抗期」。

でも、反抗期ってのは「親や先生に逆らいたい」とか「自分を押さえつけられるのがイヤ」っていう気持ちが中心。

一方で、中二病はもっと“自分の中の物語”を大事にしている。

つまり、反抗期が「外への反発」なら、中二病は「内なる世界へのこだわり」ってことだね。

もちろん両方が同時にやってくることもあるし、完全に分けるのは難しいけど、自分自身をどう見ているかが大きな違いかもしれない。

反抗期はやがて収まるけど、中二病の“設定”は本人が気に入れば、大人になっても残り続けることがある。

成長の通過点としての中二病

中二病って、実は成長の過程でよくある“通過点”なんだ。

むしろ通らない人のほうが少ないんじゃないかな。

自分を探したり、自分とは何かを考えたりする中で、ちょっとズレた表現になることがあるだけ。

それを恥ずかしいと思うかどうかは、その後の人生次第。

大人になってから「あの頃の自分、黒歴史だな」って笑えるようになるのもまたひとつの成長。

逆に、そこにとらわれすぎて“今”が動けなくなるとちょっともったいない。

だから、多少こじらせてもいい。

あとで自分のネタにできれば、それはちゃんと糧になるってことだよ。

実は才能の芽かもしれない

中二病っぽい言動って、突き詰めると「創作」に近いことをやってることが多い。

自分だけの世界を作って、そこに“キャラ”としての自分を配置する。

これって、小説やマンガのストーリー作りとあんまり変わらないんじゃないかな。

そう思うと、いわゆる“イタい発言”も、見方を変えればセンスの表れ。

実際、有名なクリエイターの中には「昔、めっちゃ中二病でした!」って言う人も多い。

空想力、言葉のセンス、自己表現への欲求。

そのすべてが創作の武器になる。

だから、隠すよりも磨いて育てる方向で考えた方がいいのかもしれないね。

中二病をこじらせるとどうなる?

中二病って、ちょっとカッコつけてるくらいなら笑って済ませられるけど、こじらせすぎると意外と深刻になることもあるんだ。

まわりが見えなくなったり、人との距離感がバグったり。

もちろん、それも本人にとっては“信念”だったりするから厄介なんだよね。

ここでは、「中二病のこじらせすぎあるある」を紹介しよう。

共感したら、ちょっと立ち止まって深呼吸してみるのもいいかもしれないよ。

キャラが固定化して生きにくくなる

中二病が進行すると、自分のキャラ設定に縛られてしまうことがある。

「オレは誰ともつるまない主義」なんて言ってたのが本気になりすぎて、誰とも話せなくなったり。

そうなると、ただの孤立なんだよね。

最初は“演出”だったはずなのに、気がついたらそれが日常になっていて、引き返せなくなってる。

「本当の自分を見せるのが恥ずかしい」って気持ちが強すぎて、余計に自分を閉じ込めちゃうケースもある。

こうなると、学校生活が窮屈になったり、人間関係がすごくめんどくさく感じたりするようになってくる。

キャラも大事だけど、柔軟に生きられる余地も残しておくとラクになるよ。

SNSでこじらせると炎上することも

中二病をSNSで発信しすぎると、けっこう危険なこともある。

たとえば「この社会は偽りに満ちている」とか「お前らは何もわかっていない」みたいな言葉を真顔で投稿しちゃうと、共感よりも反発を生みやすい。

一部のフォロワーには刺さるかもしれないけど、多くの人には「うわ…」って思われる可能性が高い。

しかも、ネットって言葉が永遠に残るから、あとから見返して「黒歴史爆誕」になるパターンも多い。

勢いで投稿しちゃう気持ちは分かるけど、ちょっと立ち止まって「これ、10年後に見ても大丈夫?」って考えてみるといいかもね。

世界観に酔いすぎて友達が消える

自分の中の世界観が強すぎて、友達との会話がかみ合わなくなることもある。

「オレの使命はこの現実を破壊することだ」みたいな話を本気でし続けてると、だんだん誰もついてこれなくなる。

最初は「また始まったよ〜」って笑ってくれてた友達も、そのうち距離を取り始めるかもしれない。

現実と空想のバランスが取れてればOKだけど、どっちかに偏りすぎると人間関係って難しくなる。

“語りたい”気持ちがあるなら、それを聞いてくれる相手にも「どう感じるか」をちょっとだけ想像してみるといい。

コミュニケーションって、やっぱり相手あってのものだからね。

大人になっても抜けない“痛さ”との向き合い方

中二病って、じつは大人になってからも残ることがある。

むしろ、歳を重ねても中二病的な感覚を持ち続けている人って、案外いる。

でも、その“痛さ”が魅力になってるケースもあるんだよね。

たとえば小説家やミュージシャンの中には、あえて中二病を表現として活かしてる人も多い。

つまり、年齢を重ねたからといって中二病を否定する必要はないってこと。

ただし、“無自覚な痛さ”はちょっと厄介。

自分がどう見られているかを少しでも意識できるようになると、その中二感も「味」や「個性」になる。

だからこそ、“かっこ悪さ”も楽しめる余裕が、大人の中二病には必要なんだと思う。

中二病とエンタメの深〜い関係

中二病って、じつはエンタメとめちゃくちゃ相性がいいんだよね。

アニメや漫画、ゲームの世界には、まさに中二病っぽいキャラクターや設定がゴロゴロしてる。

それもそのはず、中二病的な“世界観”や“セリフ回し”は、物語を盛り上げるスパイスとして超優秀。

現実ではちょっと浮いてしまう言動でも、作品の中なら光り輝くことがある。

ここでは、そんな中二病とエンタメの「深〜い」つながりを見ていこう。

アニメや漫画は中二病の宝箱

中二病といえば、まず思い浮かぶのがアニメや漫画のキャラクターたち。

異能力バトル系の主人公なんて、まさに中二病そのもの。

たとえば「封印された力を持つ少年」や「世界の命運を握る少女」なんて設定、もはやテンプレだよね。

しかも、それがちょっとカッコつけてたり、やたらと難しい単語を使ってたりすると、中二病感が倍増。

でもそれが「好き!」って感じる人がたくさんいるのも事実。

現実ではなかなか言えないことも、アニメの中なら堂々と叫べる。

だから中二病っぽさは、エンタメの中では“欠かせないエッセンス”なんだよね。

創作の原動力としての中二病

中二病的な発想は、創作のモチベーションになることが多い。

「こんな世界があったらいいな」とか「こんな能力を持ってみたい」といった空想は、ストーリーの種になる。

現実には存在しないものを考える力って、まさに物語の出発点。

実際、ライトノベル作家やマンガ家の中には、「昔、自分も中二病だった」って公言してる人がけっこう多い。

つまり、自分の“イタい過去”が、創作の財産になるってことなんだ。

想像力と中二病は、切っても切れない関係なのかもしれないね。

中二ワードに惹かれる理由

中二病といえば、独特なワードセンスも魅力のひとつ。

「漆黒の翼」「禁断の儀式」「我が右手に宿りし魔力」…こんなセリフを聞くと、なんだかテンション上がる人、いるでしょ?

意味が分かるようで分からない感じ、でも妙にカッコいい。

この“中二ワード”って、響きや語感がクセになるんだよね。

現実ではなかなか使えないけど、創作の中では自由に使えるから楽しい。

ネットでも「中二病ワード辞典」みたいなサイトが人気だったりする。

自分で使ってみたいと思う人が多いってことだよね。

推しキャラに見る中二病的魅力

あなたの“推しキャラ”にも、中二病っぽいところがあるんじゃない?

たとえば、常に片目を隠してたり、意味深なセリフばっかり言ってたりするキャラって、どこか惹かれるものがあるよね。

そういうキャラは、「自分の中に秘密を抱えている」という設定が多くて、物語に深みを与えてくれる。

しかも、どこか不器用で、人との距離感が微妙だったりするのがまたいい。

中二病的な魅力って、“見せたいけど隠したい”という人間らしさにあるのかもしれない。

だからこそ、多くの作品で中二病キャラが愛され続けてるんだと思うよ。

ネット時代の中二病事情をのぞいてみよう

昔はノートの片隅や頭の中でこっそり育てていた中二病。

でも今は、ネットがあるからその妄想や世界観をガンガン外に出せちゃう時代だ。

SNS、ブログ、動画、ジェネレーター…。

中二病は完全に“見せる”ものになってきた。

ある意味で、恥ずかしいと思われていた過去のセリフや行動が“ネタ”や“作品”として評価される場もある。

そんな現代中二病の進化をちょっとのぞいてみよう。

SNSで爆発する中二病センス

SNSは、いまや中二病の最前線。

特にX(旧Twitter)やInstagramでは、ポエム投稿やキャラ設定つぶやきが日常的に流れてくる。

「我が封印はまだ解かれていない」なんて投稿、タグ付きでアップされてたりするんだ。

いいねがたくさんつくこともあるし、イラストや小説と組み合わせて“ひとつの作品”になっていたりもする。

かつては「黒歴史」だったような発言も、今では「面白い」「世界観がすごい」と受け止められることもあるんだ。

だからこそ、SNSは“こじらせる危険”と“評価される可能性”が同居する場所とも言える。

共感される中二病、バズる時代

面白いのは、今や中二病的な発言に「わかる〜!」って共感が集まるようになったこと。

たとえば、「誰もオレの苦しみに気づいていない」なんて発言に、同じように感じた人がリプライを送ってくる。

「中二病=恥ずかしい」っていう感覚は減ってきて、「中二病=あるある」になってきたのかもしれない。

ちょっと前まではバカにされがちだったのに、今ではバズる要素のひとつになってる。

要するに、ネットのおかげで中二病は“個人の悩み”から“みんなのネタ”に進化したんだ。

黒歴史がコンテンツになる世界

今のネットでは、自分の過去の中二病エピソードを「黒歴史」としてさらけ出す投稿がめっちゃウケる。

たとえば「中学の頃、ノートに“封印の儀式”を書いてた」とか、「夜のベランダで魔法陣描いてた」とか。

それをネタにしてブログやYouTubeで話すと、共感や笑いが集まるんだよね。

つまり、「恥ずかしい過去=ダメなもの」じゃなく、「恥ずかしい過去=話のタネ」になる時代が来たってこと。

これはある意味、中二病の“救済”かもしれないね。

中二病診断ジェネレーターの人気ぶり

ネットには「中二病診断」とか「異名ジェネレーター」とか、名前や性格を入力すると中二病っぽい設定が出てくるツールがたくさんある。

「漆黒の裁定者」とか「封印された左眼の継承者」なんて結果が出て、つい笑っちゃう。

でも、こういうのが人気ってことは、みんな少しは“中二病成分”を楽しんでるってことでもある。

遊び感覚でやってるうちに、自分の中の妄想力や表現力に気づくこともあるかもしれない。

中二病って、実はユーモアのある“自己理解”の入り口だったりするんじゃないかな。

中二病との付き合い方を知っておこう

中二病って、笑われたりイタいって言われたりするけど、実はすごく人間くさいものなんだ。

誰だって通る道だし、そこには大切な「自分探し」や「表現したい気持ち」が詰まってる。

大事なのは、それとどう向き合うか、どう扱うかなんじゃないかな。

ここでは、ちょっとだけ前向きになれる中二病との付き合い方を紹介するよ。

黒歴史は未来の笑い話になる

昔やってたポエム投稿や、自作の能力ノート。

今見ると「やば…」ってなるかもしれないけど、それはつまり“自分が成長した証拠”でもある。

黒歴史は、笑えるようになった瞬間に価値が生まれる。

むしろ、それをネタにして友達と盛り上がれるようになったら、もう完全に勝ち。

恥ずかしいって思う気持ちもあるけど、それを受け止めて“面白がれる大人”になれたら、それこそが一番カッコいい中二病の卒業だと思うよ。

イタいと言う前に、理解しよう

誰かが中二病っぽい発言をしていたら、「うわ、イタい」と思う前にちょっとだけ立ち止まってみてほしい。

その子は、自分なりに何かを表現しようとしてるのかもしれない。

もしかしたら、不安や寂しさ、劣等感を言葉やキャラで隠してるだけかもしれない。

そう思うと、笑うよりも「なるほどな」って感じられるんじゃないかな。

中二病って、単なる“ふざけた態度”じゃなく、本人にとっては真剣な気持ちの表れなんだ。

だから、ちょっとだけでも理解しようとする姿勢、大事だと思うよ。

大人になっても中二病は楽しめる

大人になってからも、あえて中二病っぽさを楽しんでる人ってけっこう多い。

カッコつけたポエムを書いたり、ちょっとダークな設定を妄想したり、黒いコートを着てみたり。

そういう“演出”を楽しむのも、ひとつの趣味としてアリなんだ。

むしろ、子どもの頃にやってたことを大人になってからも笑って続けられる人って、芯がぶれてない感じがしてカッコよく見える。

中二病=恥ずかしいって思い込みにとらわれず、自分の好きなスタイルでいられるのって、実はすごく自由なことかもしれない。

卒業のタイミングは“笑えるようになったとき”

「中二病っていつ卒業すればいいの?」って思う人、いるかもしれないけど、答えは簡単。

“笑えるようになったとき”が卒業のタイミングだ。

かつての自分の発言や言動を見て、「うわー、やってたわ」って笑えるようになったら、もうそれでOK。

卒業っていうよりも、“一段階レベルアップ”って感じかな。

逆に、「もう絶対見たくない」「黒歴史として封印したい」って思ってるうちは、まだちょっと引きずってるかも。

思い出せるってことは、ちゃんとそこに“自分”がいたって証拠だよ。

まとめ 中二病は「誰もが通る夜明け前」

中二病って聞くと、つい「イタい」「黒歴史」って思っちゃうかもしれない。

でも、それは誰もが一度は通る、成長の一部なんだ。

自分という存在に疑問を持ち、何者かになりたくて空想したり、言葉をこねくり回したりする。

その不器用さや過剰さが、中二病という表現にまとまってるだけ。

だから、恥ずかしがる必要なんてほんとはない。

むしろ、それを経て今の自分がいるなら、ちゃんと意味があったってことじゃないかな。

邪気眼も、ポエムも、俺ルールも、全部まとめて“通過儀礼”。

そこからどう成長するか、どう受け止めるかが本当の勝負なんだ。

そして何より、中二病には創造力や感受性、自己表現の芽がぎゅっと詰まってる。

それをただ笑うか、活かすかは、自分次第。

中二病は、夜明け前の一番暗い時間かもしれないけど、その先に朝が来るってことを、忘れないでいたいよね。

※合わせて読みたい「中二病のセリフ 日常で使えそうなセリフ100」

プロフィール

1部上場の大手教育出版企業で、30年間にわたり小学生から高校生向けの情報誌の編集長を務めてきました。テキスト、イラストも自分で制作しています。

このサイトでは、思春期まっただ中の中学生たちに寄り添い、応援する記事を発信していきます。

経験と視点を活かし、等身大の悩みや気づきに共感できるコンテンツをお届けします。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません