学校の七不思議 一覧 40年間でどう変わったの?

🔷 結論:

学校の七不思議は、時代ごとに「怖さの正体」が少しずつ入れ替わってきたよ。

🔷 結論:

校舎そのものが怖かった時代から、気配が怖い時代、そして今は記録やシステムが怖い時代なんだよね。

🌟 重要ポイント(まずここを押さえる!)

- ● 理由:

学校の設備と生活が変わるたびに、怖がり方も変わったから。 - ● 具体例:

夜の校舎、トイレ、音楽室、スマホ、ログデータ。 - ● 今日からできる対策:

怖さの正体を言葉にして、友達と一緒に確かめること。

📘 この先を読むメリット

この記事では、同じ教室で噂を聞いてきた友達目線で、七不思議がどう変わってきたかを一緒に眺めるよ。

「自分だけじゃない感じ」を持ち帰れると思う。

学校の七不思議は、時代ごとに「怖さの正体」が少しずつ入れ替わってきた。

校舎そのものが怖かった時代から、気配が怖い時代、そして今は記録やシステムが怖い時代なんだよね。

それでも、怖い話が消えないのは変だよなって思う。

でもさ、たぶんそこに「自分だけじゃない感じ」が混ざっているんだと思うな。

以下が年代ごとの代表的な七不思議のラインナップだよ。

1980年代の七不思議(校舎そのものが怖い)

前提・空気感

※夜の学校=完全に異界、が前提の時代

七不思議のラインナップ

夜中に歩き出す人体模型

音楽室で勝手に鳴るピアノ

理科室のガイコツが動く

誰もいない旧校舎から聞こえる足音

夜の校庭に立つ白い人影

肖像画の目が動く

夜中に勝手に開く職員室のドア

まとめの一言

👉 校舎そのものが怖い。

👉 人がいない前提、音と影が主役。

1990年代の七不思議(全国テンプレ完成期)

前提・空気感

※テンプレ完成期。「どこの学校にもある」

七不思議のラインナップ

トイレの花子さん

13階段(数えると増える)

二宮金次郎が夜に歩く

音楽室のピアノが鳴る

動く人体模型

鏡に映る知らない顔

夜のプールに引きずり込む手

まとめの一言

👉 全国共通セットがほぼ完成。

👉 本・テレビの影響が最大。

2000年代の七不思議(幽霊より「気配」)

前提・空気感

※校舎が明るくなり、現実寄りに

七不思議のラインナップ

夜の校舎で聞こえる謎の放送

誰もいない体育館で鳴るボールの音

立入禁止の倉庫から物音

夜の階段で足音だけついてくる

理科室の標本が位置を変える

写真を撮ると何か写る

使われていない教室のカーテンが揺れる

まとめの一言

👉 幽霊より「気配」。

👉 見間違い・音の正体説が増える。

2010年代の七不思議(スマホとSNSで加速)

前提・空気感

※スマホとSNSが混ざり始める

七不思議のラインナップ

写真にだけ写る黒い影

録音すると入る知らない声

グループLINEで回る怪情報

電子黒板が勝手につく

夜の学校の動画に映る何か

誰もいないのに反応するセンサー

昔の七不思議を検証したら別の噂が出る

まとめの一言

👉 証拠っぽいものがあるのが特徴。

👉 拡散スピードが異常に速い。

2020年代の七不思議(幽霊より「システムが怖い」)

前提・空気感

※幽霊より「システムが怖い」

七不思議のラインナップ

防犯カメラに映る人影

電子黒板に勝手に表示される文字

校内放送システムの誤作動

AI音声が変な返答をする

誰もいない校舎のセンサー反応

学校アカウントが勝手に投稿

データ上に残る「存在しない生徒」

まとめの一言

👉 怪異がデジタル化。

👉 見えないものより「記録が残る恐怖」。

では次に、それぞれの年代の七不思議を深掘りしていこう!

- 1. 学校の七不思議 一覧はこう変わった|80年代は「校舎そのもの」が怖かった

- 2. 90年代の学校の七不思議 一覧|全国テンプレが完成した黄金期

- 3. 2000年代の学校の七不思議 一覧|幽霊より「気配」が怖くなる

- 4. 2010年代の学校の七不思議 一覧|スマホとSNSが怪談を加速させた

- 5. 2020年代の学校の七不思議 一覧|幽霊よりシステムが怖い

- 6. この年代別七不思議、どこまでファクト?

- 7. 七不思議って本当に7個なの?

- 8. なぜ学校の七不思議は消えないの?

- 9. 墓地の上の学校

- 10. 旧校舎の怪

- 11. ミステリー音楽室:ピアノが鳴る・肖像画が動く

- 12. 禁断の13段階段と赤い廊下の怪異

- 13. 4時44分の鏡伝説:異世界に吸い込まれる?

- 14. プールに引きずり込む幽霊の手と手形痕

- 15. さらに追加の七不思議

- 16. 海外の学校の七不思議

- 17. まとめ

学校の七不思議 一覧はこう変わった|80年代は「校舎そのもの」が怖かった

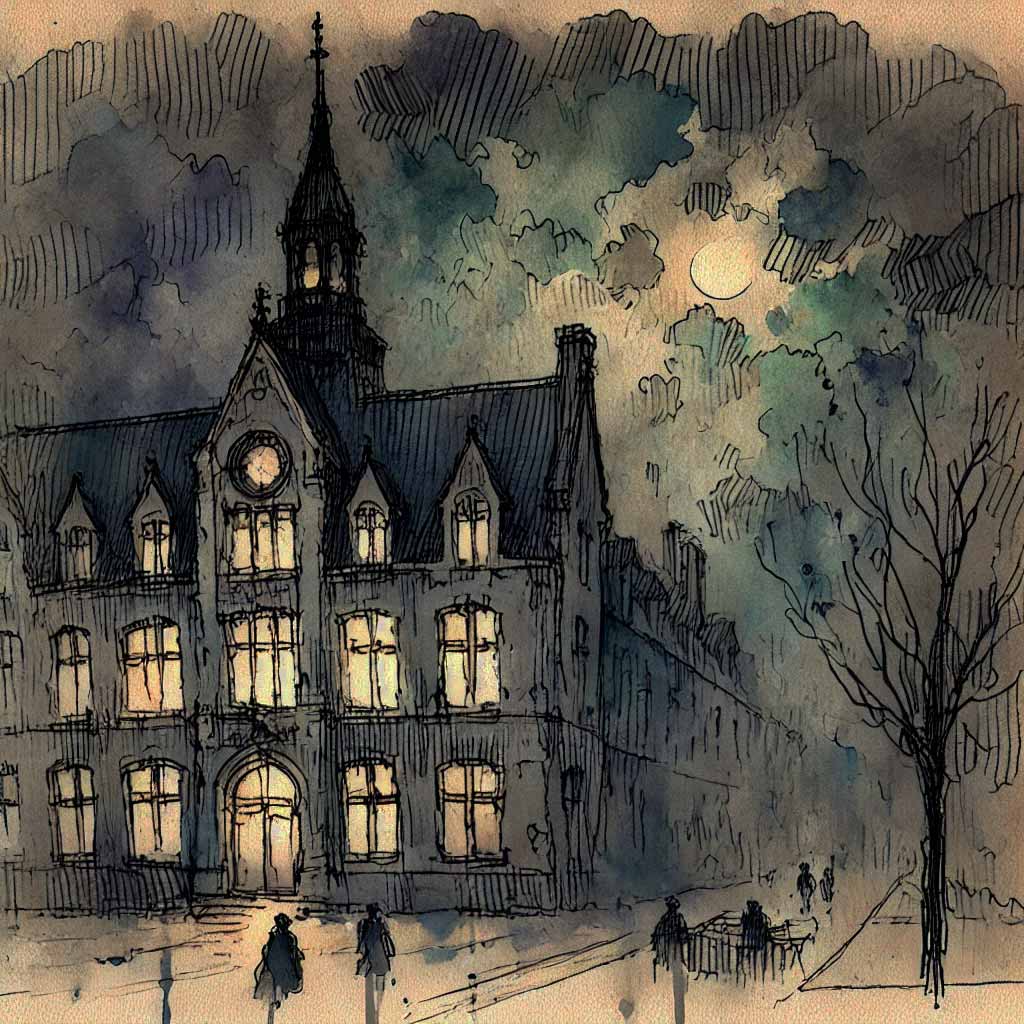

80年代の七不思議って、今よりずっと校舎そのものが怖かったんだよね。

夜中の学校に入るなんて考えただけで無理だったし、電気も少なくて音も響いた。

だから「何かがいる気がする」だけで成立していた時代だったと思う。

子供の想像力が、そのまま恐怖になっていた感じかもね。

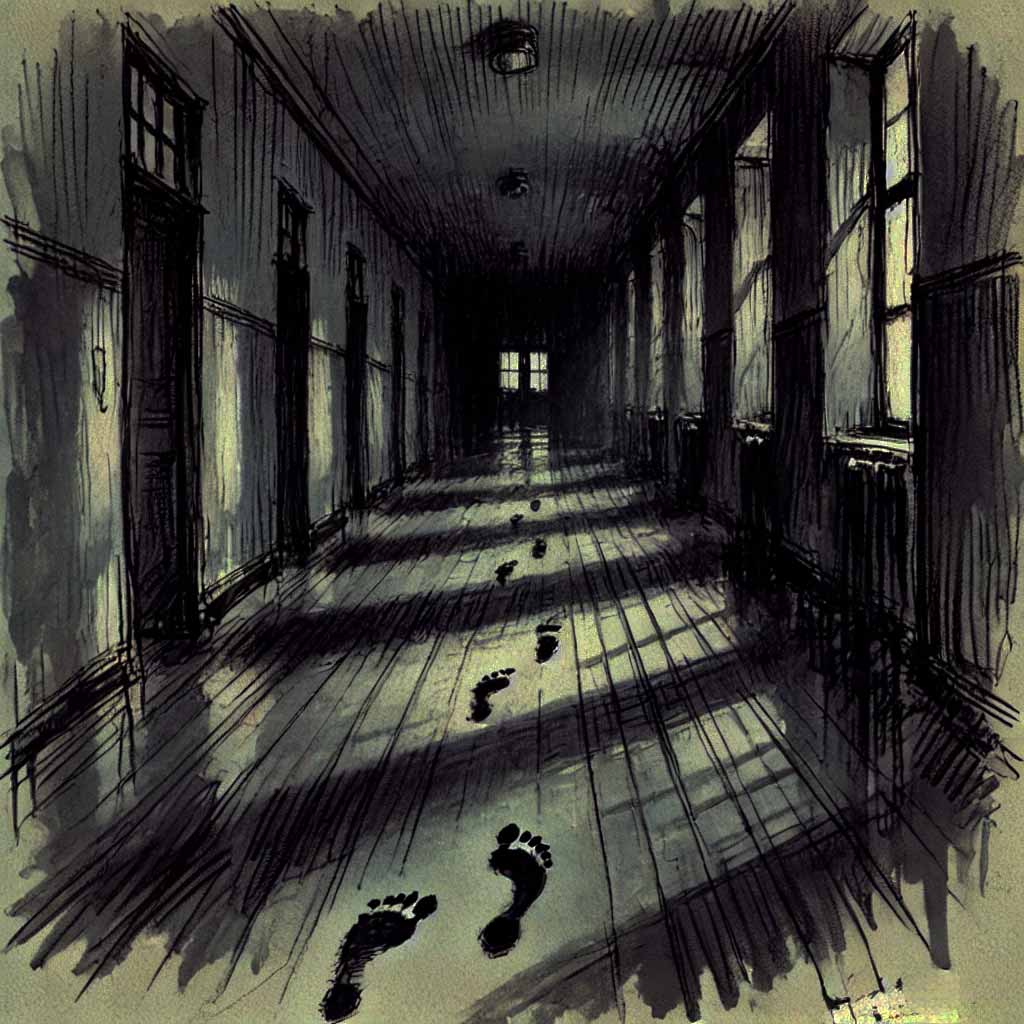

夜の校舎=異世界という前提があった

当時は、夜の校舎に人がいないのが当たり前だったよ。

だから夜の校舎は、昼とは別の世界だと思われていたんだよね。

部活で遅くなって、廊下の電気が半分消えているだけで、心臓がドキッとしたりする。

「ここ、昼と同じ場所だよな?」って思う瞬間が、一番怖かったかもしれない。

理科室と音楽室がホラーの二大拠点

理科室と音楽室は、だいたい校舎の端にあったりするよね。

昼でも少し静かで、夜になると音が吸い込まれる感じがする。

理科室の薬品棚や、音楽室のピアノの前に立つだけで、何か起きそうに思えた。

何も起きないのに、想像だけで怖くなる場所だったと思う。

人体模型と肖像画が主役だった理由

人体模型って、今見ても少し怖いよね。

80年代は、あれがそのまま七不思議の主役になっていた。

夜に目が動いたとか、肖像画が見てくるとか、そんな話が多かったんだ。

動かない物が動いた気がする、という勘違いがそのまま怪談になっていたと思う。

「見た人がいるらしい」で全部成立していた時代

この時代の強さは、「らしい」で全部通ったところだと思う。

誰が見たかは分からないけど、見た人がいるらしい。

それだけで、十分に怖かったんだよね。

証拠がない分、想像が勝手に膨らんでいったんだと思う。

90年代の学校の七不思議 一覧|全国テンプレが完成した黄金期

90年代になると、七不思議は一気に「型」がそろってきたと思う。

どの学校にも、だいたい同じ怪談がある感じがしていた。

それって安心でもあるし、ちょっと不思議でもあるよね。

自分の学校だけじゃない、全国の生徒が同じ怖さを共有していた時代だったと思う。

トイレの花子さんが全国制覇した話

トイレの花子さんは、本当に強かったよね。

どの学校にも、女子トイレのどこかにいることになっていた。

放課後に一人でトイレに行くのが怖くなった生徒も多かったと思う。

名前と場所がはっきりしているから、想像しやすかったんだと思うよ。

13階段と二宮金次郎はなぜ定番になった?

階段を数える話や、二宮金次郎が動く話もよく聞いた。

校庭の像って、夜になると急に存在感が増すんだよね。

昼は何とも思わないのに、夕方や夜中に見ると急に怖い。

そのギャップが、怪談にちょうどよかったんだと思う。

本・テレビ・夏休み特集の影響力が強すぎた

90年代は、本やテレビの力がすごく強かった。

学校の怪談が作品として広まり、一気に定番が固まった。

夏休みの特集を見るたびに、「うちの学校もあるかも」って思ったよね。

メディアが、七不思議を育てた時代だったと思う。

「うちの学校にもある!」現象が一斉発生

友達同士で、「それ、うちにもあるよ」って言い合う感じ。

あれはちょっと楽しかったよね。

怖いのに、仲間が増える感じがした。

七不思議が、人間関係の話題になっていた時代だったと思う。

2000年代の学校の七不思議 一覧|幽霊より「気配」が怖くなる

2000年代に入ると、七不思議の空気が少し変わったと思う。

はっきりした幽霊よりも、「今、誰かいた?」みたいな気配の話が増えた。

校舎は前より明るくなったのに、怖さは消えなかったんだよね。

見えないものを感じてしまう瞬間が、逆にリアルで怖かった時代だと思う。

校舎が明るくなって怪談が居場所を失った

この頃から、校舎はどんどん明るくなった。

蛍光灯も増えて、廊下も前より見やすくなったよね。

だから、はっきり幽霊が出る話は少し浮いてきた。

その代わりに、「何か変だった」という話が残った気がする。

音・足音・物音系が増えた理由

誰もいないはずの体育館で、ボールの音がしたとか。

夜中の校舎で、階段を上る足音が聞こえたとか。

見えないからこそ、想像が止まらなくなるんだよね。

音だけの怪談は、現実と混ざりやすくて怖かったと思う。

見間違いと噂話が主役にシフト

2000年代の七不思議は、「見えた気がする」が多かった。

人影だと思ったら、影だったかもしれない。

でも一度そう思うと、頭から離れなくなる。

噂が噂を呼んで、少しずつ話が大きくなっていったんだと思う。

検証したくなる七不思議が生まれた時代

この頃から、「本当か確かめよう」って言う生徒が増えた。

放課後に友達と校舎を見に行ったり、音の正体を探したり。

怖いのに、気になる気持ちが勝つんだよね。

七不思議が、探検みたいになっていた時代かもしれない。

2010年代の学校の七不思議 一覧|スマホとSNSが怪談を加速させた

2010年代になると、七不思議の広がり方が一気に変わったよね。

スマホが当たり前になって、噂はその場で終わらなくなった。

教室で聞いた話が、家に帰っても続く感じがした。

怖さが長引くというか、逃げ場がなくなった時代だったと思う。

写真と動画が「証拠」っぽくなった

写真や動画があると、それだけで本当っぽく見えるよね。

ちょっとブレているだけでも、「これ何か写ってない?」って言われると気になる。

実際は光や影でも、一度そう思うと否定しづらい。

証拠っぽさが、七不思議の怖さを強めていたと思う。

グループLINE発の七不思議が増殖

グループLINEで、急に怪談が始まることもあったよね。

誰かが一言書くと、体験談みたいな話が続く。

夜中に通知が鳴ると、それだけでちょっと心臓にくる。

みんなで同時に怖がる感じが、妙にリアルだった。

電子黒板・センサー系の怪異が登場

電子黒板が勝手に動いたとか、センサーが反応したとか。

仕組みを知らないと、余計に怖く感じるんだよね。

機械なのに、意志があるみたいに見えてしまう。

新しい設備が、新しい怪談を生んだ時代だったと思う。

一晩で全校に広まる噂のスピード感

昔なら何日もかかった噂が、一晩で広まる。

朝登校したら、もうほとんどの生徒が知っている感じ。

便利だけど、怖さも一気に広がるよね。

逃げる前に、噂のほうが先に来る感覚があった。

2020年代の学校の七不思議 一覧|幽霊よりシステムが怖い

2020年代の七不思議は、少し質が変わったと思う。

幽霊が出るというより、「記録が残る」ことが怖い。

校舎はきれいで明るいのに、安心しきれない感じがある。

見えない存在より、仕組みそのものが不安になる時代かもね。

防犯カメラとログデータが恐怖の材料に

防犯カメラがあると安心なはずなのに、逆に怖くなる時がある。

誰もいないはずの時間に、人影みたいなものが映っていたらどう思う。

ログデータに、使った覚えのない記録が残っていたら落ち着かない。

「残ってしまう」感じが、じわじわ怖いんだよね。

電子黒板・校内放送の誤作動ホラー

電子黒板が急に動いたり、校内放送が流れたり。

理由は分かるかもしれないけど、タイミングが悪いと怖い。

夜や放課後だと、気持ちが追いつかない。

分かっていても怖い、という感覚が残るんだと思う。

AI音声や自動化が生む新しい怪異

AI音声や自動化は便利だよ。

でも、人がいないのに声が流れたら、やっぱりビクッとする。

人間っぽさがある分、余計にリアルに感じる。

新しい技術が、新しい七不思議を作っていると思う。

「見えない存在」より「記録が残る恐怖」

昔は、見えないから怖かった。

今は、見えてしまうから怖い。

記録が残ると、消えない感じがする。

それが今の七不思議の正体かもしれないね。

この年代別七不思議、どこまでファクト?

ここまで読んで、これって本当なのかなって思った人もいるかもね。

正直に言うと、全部が事実とは言えない。

でも、だから意味がないわけでもないと思う。

七不思議は、正しさより「そう感じた人が多かった」空気が大事なんだと思う。

80〜90年代に流行した事実は文献で確認できる

80年代や90年代の学校の怪談は、本や作品としてちゃんと残っている。

学校の怪談シリーズや、当時の特集番組を見ると分かる。

流行していたという事実そのものは、確認できるんだよね。

だから、雰囲気としては本物だったと思う。

年代ごとのラインナップは「分析モデル」

この一覧は、この年に必ずこれがあったという話じゃない。

似た話が多かった時代を、まとめて見ているだけ。

学校ごとに違うのは当たり前だと思う。

そう考えたほうが、無理がないよね。

怪談は統計より傾向で読む文化

怪談って、数字で正しさを決めるものじゃない。

多くの生徒が、似た怖さを感じていたかどうか。

同じ校舎、同じ時間を過ごすと、想像も似てくる。

だから傾向が生まれるんだと思う。

断定しない書き方が一番リアル

絶対にあったと言い切ると、少し嘘っぽくなる。

そういう話が多かった、くらいがちょうどいい。

曖昧さが残るから、七不思議は続いていく。

そこがリアルなんだと思うよ。

七不思議って本当に7個なの?

七不思議って言うけど、数えたら7個じゃないこと多いよね。

友達と一覧を作ろうとすると、必ず余る。

これも入れたい、それも聞いたことあるってなる。

この疑問、けっこうみんな思っていると思う。

7という数字は意味より語りやすさ重視

7って、不思議と覚えやすい数字だよね。

多すぎず、少なすぎない。

話す側も聞く側も、納得しやすい。

意味より語りやすさで選ばれた数字だと思う。

実際は13不思議・20不思議になりがち

実際の学校では、七どころじゃないことが多い。

生徒が多い分、体験談も増える。

七に収まらないほうが自然かもしれない。

それも含めて七不思議なんだと思う。

一覧を作るときに7つに絞るコツ

無理に全部入れなくていい。

その学校らしい話を選べばいい。

みんなが一度は聞いたことあるかで決める。

それくらいでちょうどいいよ。

学校ごとの「ローカル枠」が必ず余る問題

どの学校にも、その学校だけの話がある。

校庭の端とか、特定の階段とか。

それを外すと、なんか違う。

ローカル枠が余るのも、七不思議らしさだと思う。

なぜ学校の七不思議は消えないの?

ここまで時代が変わっても、七不思議は消えない。

それって不思議だけど、少し分かる気もする。

毎日同じ学校に通っていると、小さな違和感に気づきやすい。

その違和感を、誰かと共有したくなるんだと思う。

同じ場所を毎日使うから噂が育つ

学校は、毎日通う場所だよね。

同じ廊下、同じトイレ、同じ教室。

だから少し違うことがあると、すぐ気づく。

その小さなズレが、噂の種になる。

立入禁止と夜の学校は今も健在

立入禁止の場所は、今もある。

夜の学校も、完全に自由じゃない。

見えない時間と場所が残っている。

そこが七不思議の居場所なんだと思う。

怖い話が人間関係の潤滑油になる

怖い話って、実は人をつなぐ。

聞いた?って会話が生まれる。

少し距離が縮まる感じがある。

七不思議は、怖さだけの話じゃないと思う。

形を変えて世代交代していく文化

内容は変わっても、仕組みは同じ。

昔は幽霊、今はシステム。

でも学校で不思議を語る文化は続いている。

それが、七不思議が消えない理由かもしれない。

墓地の上の学校

さらに学校の七不思議はもっとあるんだよ。知ってた?

校庭の地下に眠る墓。

夜になると人魂がふよふよ。

昼間は静かだけど、夜の校庭はちょっと違う世界。

そんな「墓地の上の学校」の怪談を深掘りしちゃうよ。

墓石が出現する夜の校庭

校庭を掘ったら墓石や卒塔婆が出てきたって話、あるよね。

夜の静寂の中にぽつんと立つ墓石、それだけで心臓バクバク。

みんなで廃校跡で肝試し、そこで「ガシャッ!」って音がして、実は…みたいな怖さ。

人魂がふよふよ漂う理由

なぜか夜の校庭にぽわっと光る人魂。

これは昔、埋葬されていた霊がまださまよってるからとも。

また、文字通り古い墓地だったから「地霊」が出てくる説もあるよ。

埋葬場所がそのまま校庭になった説

そもそも学校の下に墓地があって、埋め立てて建てられた説。

過去を無視して作られたから、霊が怒っている…なんて都市伝説化しちゃうんだ。

全国バリエーションと地域性

東北では昔の塩釜神社の跡地とか。

関西では石棺が出てきた例もあるって。

だから「墓地の上」は全国どこでも語られている話なんだよね。

旧校舎の怪

古い木造校舎って、それだけで怖い雰囲気あるよね。

しかも夜になると別世界に繋がったり、生首が飛んだり…。

「旧校舎の怪」こそ学校怪談らしいエピソード満載だよ。

忽然と現れる別世界の校舎

昔の校舎が夜中に突如現れるって話。

不思議なドアを開けたら知らない教室に迷い込むとか。

入ったはずの部屋が違う空間……これはもう異次元。

廊下に響く無限の足音

誰もいないはずなのに「ドンドン…」って靴音が止まらない。

振り返ると暗がりだけ。

そのまま追いかけられるような気配がするって話。

生首がぶんぶん飛び回る噂

首だけフラフラ飛んでくるってシュールな怖さ。

リアルすぎると笑えるけど、想像したらやっぱりゾッとするでしょ?

ミステリー音楽室:ピアノが鳴る・肖像画が動く

音楽室って、昼間はにぎやかで楽しい場所だけど、夜になると一気に不気味な空気になるんだよね。

ピアノが誰もいないのに勝手に鳴るとか、肖像画の目がこっちを見てるとか。

学校の都市伝説でも、かなり人気の高い“文化系ホラー”ってやつ。「校庭」や「体育館」とちがって、静かなはずの空間だからこそ、音や視線に敏感になっちゃうのかもね。

ピアノが鳴るトリックの可能性

ピアノが勝手に鳴るって、めちゃくちゃ怖いよね。

でも実際は、風でフタが動いたとか、弦がゆるんで自然に振動しただけってこともあるんだよ。

夜中の音楽室は冷えてるから、湿気や温度差でピアノがカタカタ鳴ることもあるんだ。

でも、それを「恐怖」に変えるのが都市伝説ってわけ。人間の想像力って、すごいよね。

肖像画・絵画霊話のルーツ

音楽室といえば、肖像画がずらっと並んでるよね。

ベートーヴェン、モーツァルト、二宮金次郎(これは校庭か…)とか、いろんな偉人がにらんでる。

でも、この肖像画が「こっちを見てる」って感じるのは、人間の脳が「目線」を勝手に追っちゃうから。

つまり、不思議でもなんでもなくて、脳の錯覚なんだよ。日本だけじゃなく、海外の学校でも似たような話があるんだって。

音響効果×心理で怖さ底上げ

夜の音楽室って、すごく音が響くんだ。

足音もドアのきしみも、昼間の倍くらい大きく聞こえる。そこに「もしかして誰かいる?」っていう心理が重なるから、普通の物音でも「怪談」に早変わりしちゃうんだよね。

これは「怖い話あるある」なんだ。理屈で考えれば問題ないのに、気持ちが先走ると恐怖に変わる…人間っておもしろいよね。

映像・オカルト文化への継承

音楽室の都市伝説って、ドラマやアニメでもよく出てくるよね。

たとえば、90年代のホラー作品とか、最近のネット小説でも「ピアノが鳴る学校」が舞台になることが多い。

Amazonで探せば、5つ星レビューのホラーDVDとか、Kindleの学校怪談特集とか、いろいろあるし。

こうやって「怖い話」が作品になって、さらに新しい都市伝説として語り継がれるんだよ。いわば「派生作品」ってやつ。

禁断の13段階段と赤い廊下の怪異

学校の階段って、普段はただの通路なんだけど、なぜか「13段目だけ存在しない」とか「赤い廊下で怪異が起こる」とか、都市伝説の温床なんだよね。

数字とか色とか、シンプルなキーワードなのに、なぜか恐怖につながっちゃうんだ。

日本だけじゃなく、海外でも「13」は不吉な数字として知られてるから、この話は国境を超えた“怖い話”なのかもね。

階段伝説の全国分布とバリエ

13段目の階段伝説は、日本全国どこでもあるみたいだね。

北海道でも、沖縄でも「最後の段に足をかけると異世界に行く」とか、「13段目を踏むと不幸になる」とか、パターンはいろいろある。

学校ごとに微妙に内容が違ってて、それがまた「私たちだけの怖い話」として広まっていくんだ。

都市伝説の“学校バージョン”って、そうやって地域ごとにカスタマイズされるんだよね。

廊下の赤影は記憶の罠?

赤い廊下って、実際には赤いワックスとか夕日とか、ただの光の加減なんだけど、人の記憶の中では「血の色」に変換されちゃうんだ。

あとで考えると「なんで怖かったんだろ?」って思うけど、そのときは本気でゾッとするよね。

人間の記憶って、怖い体験ほど脚色されやすい。それが「赤い廊下」という不気味なイメージになって、語り継がれるんだ。

過去の事件と噂の結びつき

学校って、長い歴史の中でいろんな事件や事故があったかもしれないよね。

でも、それが都市伝説として語り継がれるときには、事実とフィクションがごちゃ混ぜになっちゃうんだ。

「昔ここで不幸があったらしいよ」とか、「空襲で亡くなった生徒の霊が…」とか、証拠のない話も“本当のように”語られる。これが怖さを倍増させるんだろうね。

実際の建築構造とのズレ

でも実は、13段目の階段って、建築基準法的に普通に存在してるんだよね。

だって段数は場所によって違うから、「13段目=異世界」っていうのは完全に都市伝説なんだ。

現実の構造と、伝説の内容がズレてるのも、都市伝説らしいところだよね。

実際の校舎を歩いてみると「え、ふつうに14段あるじゃん」ってなることもあるから、確認してみるといいかも。

4時44分の鏡伝説:異世界に吸い込まれる?

時計が4時44分を指すとき、大きな鏡を覗くと異世界に引き込まれる…。

なんだそれ、って思うかもしれないけど、学校の都市伝説ではけっこう有名な話なんだ。

「4」とか「44」とか、日本では不吉な数字って思われがち。その不安が、鏡という不思議なアイテムと結びついて、めちゃくちゃ怖い話に変わっちゃったんだよね。

なぜ4:44なのか?数字の呪縛

日本では「4」は「死」を連想させる数字って言われてる。

だから「4時44分」は「死死死」に見えて、もうそれだけでゾワッとくるんだよね。

だけど、海外だと「13」とか「666」が不吉だから、「4」の意味なんてなかったりする。

つまり、これは日本独特の「数字こわい話」ってこと。

学校の都市伝説に「4時44分」って出てくると、急に怖さが倍増するのはそのせいなんだよね。

合わせ鏡伝説との関係性

鏡って、それだけでもちょっと不思議なアイテムだよね。

合わせ鏡を作ると「異世界が見える」とか「死者が現れる」とか、いろんな怪談に登場する。

4時44分に鏡を見るって話も、この合わせ鏡の伝説がベースになってるって言われてるんだ。

要するに「鏡=異世界への窓」ってイメージが強いからこそ、こういう話が生まれるんだろうね。

時計反転トリックの心理的作用

アナログ時計で4:44を見ると、反転させたら7:16に見えるって言われることがあるよね。

それが「裏側の世界」「逆さの時間」みたいな不思議な設定につながるんだ。

実際はただの時計の向きなんだけど、想像力が働くと「異世界」って言いたくなるんだよ。

学校の七不思議って、こういうちょっとしたトリックから生まれる話も多いよね。

実体験の目撃談はどこまで本当?

「実際に4時44分に鏡を見たら、後ろに人影があった!」なんて話もネットにあるけど、冷静に考えると、それって自分の幻覚や暗闇の反射だったりする。

怖い話って、体調や気分によっても感じ方が変わるから、「本当に起こった」と思い込んじゃうこともあるよね。

でも科学的に考えたら、鏡の中に異世界なんてないはずなんだ。それでも信じたくなるのが、人間の怖がりな部分なんだろうね。

https://chugakudays.com/2025/09/20/nanafushigi-shin…hinjinai-tokucho/

プールに引きずり込む幽霊の手と手形痕

学校のプールって、夏は楽しい場所だけど、都市伝説になると一気にホラー会場に早変わりだよね。

授業中に引きずり込まれるとか、足に手形がついてるとか、どう考えても怖すぎるパターンじゃない?

水って不思議な力があるから、昔から日本の怪談にもよく登場するんだ。

学校の都市伝説にも、ちゃんと登場するあたり、恐怖って時代を超えるものなんだね。

手形痕の真相はトリック?

プールから上がったあと、「足に手形が!」って騒ぐことがあるよね。

でも実際は、水の流れや自分で触った跡が、たまたま手形っぽく見えてるだけってことが多いんだ。水滴が乾きかけると、模様がくっきり残ることもあるから、錯覚で「幽霊の手」って思っちゃうんだろうね。こういうところに、恐怖って入り込むんだよなあ。

心理伝播としての怖さの増幅

「手形があった!」って誰かが言うと、それを聞いたみんなが一気に怖くなるよね。これが心理伝播。まるで都市伝説のSNS拡散版みたいなもんだ。一人が怖がると、周りも「やばいかも」って感じて、どんどん恐怖が膨らんでいくんだよ。実際には何も起きてなくても、気持ちだけで「これは事件だ!」って盛り上がるパターン。

水にまつわる恐怖と歴史の関係

日本の怪談って、水に関係する話がすごく多いんだ。川の霊、池の主、水神様…。学校のプールの怪談も、その流れを引き継いでるのかもしれないよね。

水は「命の源」でもあるし、「命を奪うもの」でもある。だからこそ、怖い話にピッタリな舞台なんだろうね。

体験者証言の分析

ネットや昔話を調べると、「実際に引きずり込まれた」とか「足が動かなくなった」とか、いろんな体験談が出てくる。

でも、それってたいてい「泳ぎ疲れ」「こむら返り」「パニック」で説明できるんだ。

プールで足がつるのはよくあるし、怖がってパニックになると余計に動けなくなるからね。冷静に考えると、「幽霊の手」じゃなくて「自分の足の限界」ってこともあるんだよ。

https://chugakudays.com/2025/07/10/school-urban-legends-japan/

さらに追加の七不思議

テケテケ

上半身だけの幽霊「テケテケ」は、学校の七不思議でもちょっと異色の存在。

夕方の廊下を、ありえないスピードで「テケテケテケ…!」と音を立てながら突進してくるんだ。

全速力はなんと時速100キロとも言われていて、人間どころか陸上部のエースでも逃げ切れないレベル。

しかも下半身がないから動きが異様で、見た人は足がすくんで立ち尽くしてしまうとか。

対処法として「地獄に帰れ!」と叫ぶと消えるという説があるけど、実際にその場面に出会ったら声を出すどころじゃないよね。

真偽はともかく、廊下の軋む音や風の通り道が「テケテケ」の音に聞こえる…そんなところから生まれた怪談かもしれない。

桜の木の下には死体が埋まっている

これは文芸好きならピンとくる話で、梶井基次郎の短編小説『櫻の樹の下には』が元ネタ。

作品では「桜の樹の下には屍体が埋まっている!」という衝撃的な書き出しが有名で、それが学校の怪談として転用されたんだよね。

校庭や校舎裏の桜の木が満開になると「この美しさは血や魂を吸ってるから」と囁かれる。

もちろん実際は土壌や気温が花色に影響してるんだけど、夜に見る桜の雰囲気と結びつくと一気にホラー感が増す。

特に新入生の頃は「この桜の下で七不思議を全部知ると呪われる」なんて噂も重なって、背筋が寒くなる。

勉強の合間に見る桜と、放課後ひとりで見る桜では、ぜんぜん印象が違うのも不思議だよね。

二宮金次郎像が動き出す

いまはあまり見なくなったけど、昔はどの学校にも校庭の片隅に二宮金次郎像が立っていた。

読書をしながら薪を背負う姿で有名だけど、この像が夜になると動き出すという話があるんだ。

薪が少し減っていたり、本のページがめくれていたり、しまいには校庭を走り回っている姿を見たなんて証言もある。

ちょっとコミカルだけど、夜の学校でひとりきりでこれを想像すると笑えないんだよね。

昔は像のそばを通るのが怖くて、遠回りして帰った生徒も多いとか。

まだ残っている学校では「金次郎さんが図書室に歩いて行った」なんて言い伝えが息づいている。

真剣に本を読む顔だからこそ、動き出すと逆に怖さが増すのかもしれない。

体育館でひとりではねるボール

だれもいないはずの体育館で「ドン、ドン」とボールの音が響く。

これも七不思議の定番。

昼間なら子どもたちが遊んでいるような普通の音も、夜の静まり返った空間では異様に不気味に感じるんだ。

よくある説明は「二階のギャラリーに置きっぱなしのボールが落ちてきた」なんだけど、何度も同じリズムで響くとそんな単純な話じゃなさそうに思えるよね。

バスケ部の幽霊が練習しているとか、昔の大会で活躍した選手の霊が残っているなんて説もある。

夜の体育館って、照明を落とすと意外と暗くて広いから、自分の足音まで響いてドキッとする。

だからこそ「無人のボール音」がリアルに想像できてしまうんだ。

落武者の亡霊

校庭や校舎の影に現れるとされる「落武者の霊」。

戦国時代にこの土地で戦があったとか、古い史跡が近くにある学校では特に語られやすい怪談だよね。

鎧兜をまとった姿で現れるとも、血まみれで彷徨うとも言われ、見た人は強烈な恐怖で足がすくむらしい。

落武者というワード自体が持つ迫力が、ただでさえ怖い夜の校舎と合わさることでインパクトを増している。

実際には木の影や人影の見間違いなんだろうけど、戦国の舞台だった土地なら説得力がある。

校舎の窓からふと外を見たとき、甲冑姿の人が立っていたら…そう想像するだけで背筋がゾワゾワするよね。

トイレの青い手

トイレの七不思議は花子さんが有名だけど、ほかにも「トイレから青い手」がが出てくる話もある。

昔のくみ取り式トイレから、青白い手がニョキっと伸びてきて、お尻をなでてくるというなんとも妙な怪異。

今の水洗トイレ世代だと「どこから出るの?」とツッコミたくなるけど、当時のトイレ事情を知っていると「なるほど、あり得るかも」と思えてしまうのが面白いところ。

お尻をなでるというシュールさも加わって、怖いというより不気味で忘れられない。

怪談として語り継がれるうちに少しずつアレンジされていったんだろうね。

トイレって一人になる場所だから、想像が暴走しやすくて怪談が生まれやすいんだ。

家庭科室の包丁が飛び回る

無人の家庭科室で包丁が勝手に飛び回るという噂。

これもなかなか物騒な七不思議だよね。

料理実習のときに必ず使うアイテムだからリアルさがあるし、刃物ってだけで怖さが倍増する。

誰もいないのに包丁が空中を舞うなんて、まるでホラー映画のワンシーン。

怪談を聞いた生徒は、放課後に家庭科室へ行くのをためらったなんて話もある。

現実的には刃物の管理が甘かった時代に「音がした」「何か落ちた」エピソードが誇張されて広まったのかもしれない。

けれど「切れそうなものが勝手に動く」という設定はシンプルに恐ろしくて、イメージするだけでヒヤリとする七不思議だよ。

海外の学校の七不思議

アメリカの大学にある「幽霊が出る」と噂される話

アメリカの大学には、「幽霊が出る」と噂されるキャンパスがいくつもあって、

ハロウィンの時期などに “最も幽霊が出る大学”* として紹介されることがあるんだ。

たとえばオハイオ大学周辺では、

かつて病院として使われていた歴史のある建物があり、その過去と結びついた怪談が学生のあいだで語られてきた**と言われている。

夜になると物音がしたとか、誰もいないはずの場所で電話が鳴った気がした、

音楽室や体育施設から不思議な音が聞こえた、

そんな話が「体験談」として共有されることもあるんだ。

もちろん、これらは公式に確認された出来事というより、学生同士の噂話や伝説として語り継がれているものに近い。

でもアメリカでは、こうした怖い話を友達同士でシェアしたり、「うちの大学で一番怖い場所」を語り合ったりする文化があって、ブログや特集記事で“幽霊が出ると噂のキャンパス”としてまとめられることも珍しくない。

事実かどうかよりも、長い歴史のある建物と、夜の静けさと、学生の想像力が合わさって、大学ごとの怪談が生まれていく。

そんなところが、アメリカの大学怪談のおもしろさなのかもしれないね。

ヨーロッパ&アジアの小ネタ怪談あれこれ

ヨーロッパでは校庭の階段に現れる女性の幽霊や、音楽室のオルガンが勝手に鳴る怪異が定番。

フィリピンでは「ホワイトレディ」が学校に出るとされていて、マンガやホラーゲームに登場することもある。

アジアではメリーさんやスレンダーマンといった海外モチーフが逆輸入されることもあって、共通点と地域差が入り混じるんだよね。

まとめ

学校の七不思議は、怪談そのものより、学校で過ごす生徒の気持ちが作ってきた文化だ。

音楽室やトイレ、夜中の校舎や階段。

どの時代にも、怖く感じる場所があった。

それを誰かと共有することで、「自分だけじゃない」と思えた。

七不思議は、恐怖の話でありながら、安心の話でもあるんだよね。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません