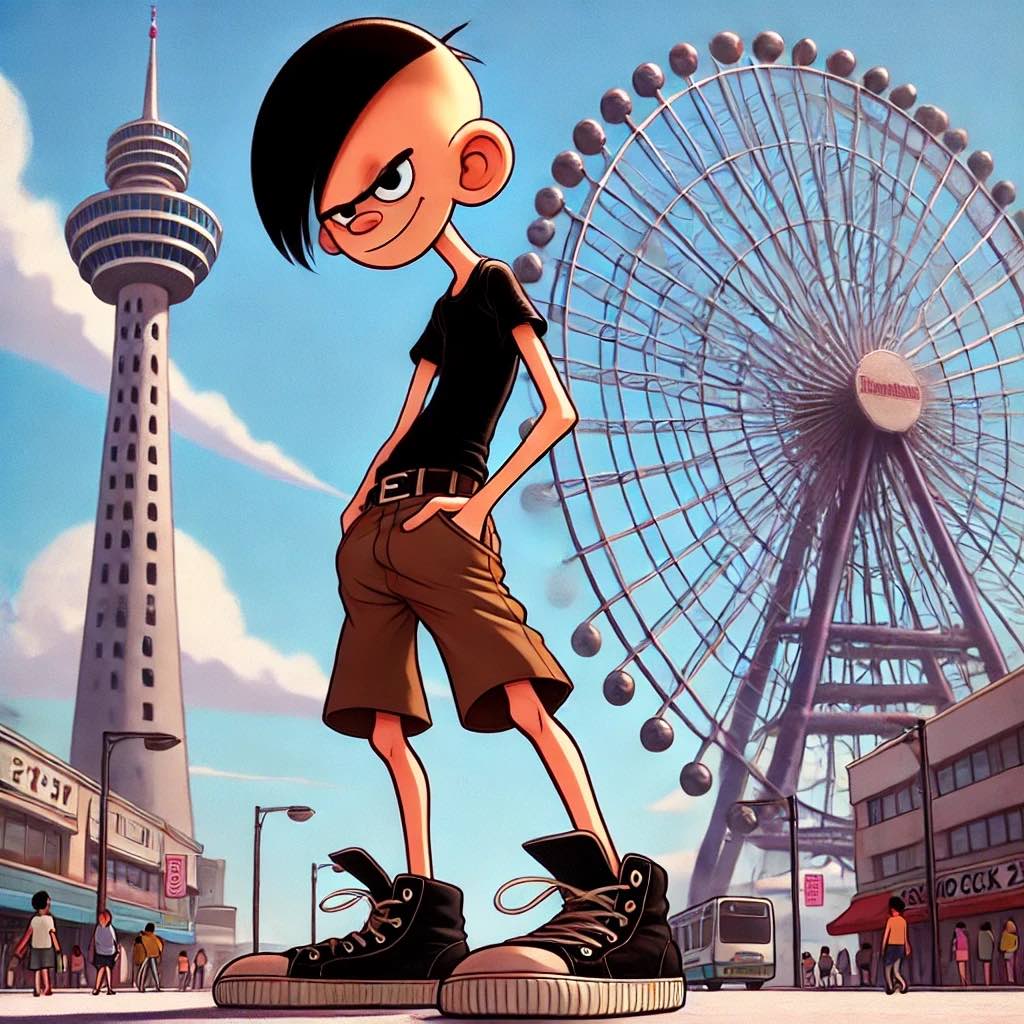

ジェットコースター 怖い人、怖くない人の違い

ジェットコースターが怖いって、なんで?

脳がびっくりしてるだけ説

まず前提として、ジェットコースターは“危険に見えて安全”な乗り物。

だけど、脳はそれを「本当に落ちる」「死ぬかも」って受け取っちゃうんだ。

特に“視覚”と“内臓の動き”が一致しないと、脳は「これはヤバいやつ」と判断して、恐怖モードに突入。

カーブを曲がるときや急加速の瞬間、脳内では非常ベルが鳴りっぱなしなんだよね。

これはスピードに対する“予測不能”がトリガー。

安全だってわかっていても、「感覚」と「理解」にズレがあると、脳がフリーズしちゃう。

つまり「怖い人」は、ビックリする機能がちょっと高性能なだけ。

ある意味、“正常”な反応ってことかも。

重力のイジワルに弱い体質

ジェットコースターに乗ると「身体が持っていかれる」感じがするよね。

これ、実は重力加速度(G)のせいなんだ。

身体には見えないけど、Gという力がかかっていて、それが急に強まったり弱まったりすると、内臓まで「え? 今なに!?」ってパニックを起こす。

とくに、急降下や回転のときは、内臓が固定されずに“ふわっ”と浮くから、気分が悪くなることもあるんだよ。

このタイプの人は、三半規管が敏感だったり、自律神経がすこし繊細なタイプだったりする。

つまり、「怖い!」というより「身体が反応してしまう」ってこと。

遊園地の絶叫マシンは、そんな人にとってはまさに“重力のイジワル”。

無理しないで、「景色だけ楽しむ」方法もありかもね。

そもそも「予測できない」がニガテな人種

コースターが怖いって感じる理由のひとつに、「先が読めない動き」がある。

突然落ちる、急に曲がる、一瞬で逆さになる…って、まるでレールの上のジェット感情。

この“予測不能”がニガテな人は、脳が「どうしていいかわからない」状態になるんだよね。

たとえば、数学のテストでいきなり見たことない問題が出てきた時のあの感じ。

安心できるのは「次にこうなる」がわかってるとき。

逆に、展開が読めないと、身体も心もガチガチに固まっちゃう。

そういうタイプは、最初に「コース動画を観ておく」のがオススメ。

「ここでカーブ」「このあと加速」とわかるだけで、不安はだいぶ減るからね。

子どもの頃のトラウマが再起動?

ジェットコースターが嫌いな人の中には、「昔乗って、こわかった記憶がずっと残ってる」って人も多い。

この“トラウマ系”は、もう理屈じゃない。

たとえば、小学生の時に無理やり絶叫マシンに乗せられて、怖すぎて泣いた…みたいな経験。

それが身体にしみ込んでて、大人になってもコースターを見ると、あのときの気分がフラッシュバックするんだ。

記憶って不思議で、時間がたっても感情だけはハッキリ残るんだよね。

だから、「あれ以来、乗り物=怖いもの」って思い込んでしまっていることもある。

自分でも理由がよくわからないけど、身体が拒否してしまう場合は、このトラウマの影響を疑ってもいいかも。

「それでも乗りたい」と思うなら、ゆっくり克服していけばいいんじゃないかな。

怖くない人ってどんな脳みそしてんの?

スリル=ご褒美という謎の快楽回路

スピードが出る、ぐるぐる回る、ふわっと浮く。

それを「最高!」って叫べるのは、完全に脳がスリル中毒なんじゃない?って思うよね。

実際、スリルを感じるとドーパミンっていう快楽物質が出てくる人がいるんだ。

このタイプの人にとっては、落下や加速も“脳がごほうびくれるイベント”。

怖さよりも気持ち良さが勝っちゃうから、「また乗りたい!」ってなるんだよね。

絶叫=快感って脳内で変換されると、どんなアトラクションでもテンション上がる体質になる。

もはや、“遊園地の王”って感じだよね。

この回路は経験によって作られることもあるらしいから、鍛える余地はあるかも。

“安全”が前提って無意識に信じてる派

怖くない人の中には、「落ちるわけないし」「ちゃんと固定されてるし」って、安心しきってるタイプもいる。

彼らは、コースターが“安全に設計されてる”ってことを前提にしてるんだよね。

たとえば、「富士急ハイランドだから壊れるわけない」って思ってたり、「毎日何人も乗ってる=信頼できる」っていう感じ。

この思考は、不安の入りこむスキを与えない。

だから、スピードや回転を単純に“動き”として楽しめるんだ。

不安よりも「信頼」が先にある人って、テーマパーク向きの性格かもしれない。

固定されてることが前提なら、浮遊も笑って済ませられるってことだね。

笑うことで恐怖をごまかす才能者たち

絶叫中に笑ってる人、見たことない?

あれって、「怖くないよアピール」ってだけじゃないんだよ。

実は笑うことで脳のストレスを軽減してるんだ。

身体が“怖い!”って反応してる時に、「はははっ」って笑うと、脳が「なんだ、遊びか」って落ち着くんだよね。

これ、自己防衛としてはかなり高等テクニック。

友達と一緒に絶叫してるときなんか、笑い声が合図になって「大丈夫感」が共有される。

“笑ってる自分”を演出することで、怖さの正体をごまかしてるってわけ。

この才能、ちょっとマネしたいくらいだ。

体が強いというより「気がつよい」だけ説

絶叫系に強い人は、「体が強い」ってイメージがあるけど、実はメンタル面が大きい。

多少の浮遊感や加速ではびくともしない“どんとこい精神”が、あの余裕を生んでるんだ。

しかも、「乗る!」って決めたら迷わない。

座席に座ると同時にスイッチが入って、覚悟完了って感じ。

この“気の強さ”があると、不安も酔いもスルーできることがある。

身体的な反応よりも、「大丈夫って思い込めるかどうか」がカギかも。

そう思うと、怖くない人って、意外と“心が筋肉質”なのかもしれないね。

ジェットコースター恐怖症を分析してみた

正式名称は「アクフェレノフォビア」って言うんだぜ

まずこの“コースター恐怖症”、実はちゃんとした名前がある。

それが「アクフェレノフォビア」っていうらしいんだよね。

ちょっと舌噛みそうだけど、要するに絶叫マシンに対する強い不安や恐怖を指す専門用語。

ふつうの乗り物酔いや嫌悪感とちがって、「乗る前から頭が真っ白」「座席についただけで涙が出る」といった強烈な反応が出ることもある。

これはもう性格どうこうではなくて、心が「危険!」と判断して全力で止めにかかってる状態なんだ。

回転や加速、浮遊感などの“刺激”がトリガーになることもあるよ。

無理に乗せるのは逆効果。

そういう人には、フォローや理解が何よりの薬になるってわけだね。

高所・スピード・浮遊感、それぞれ単品でもヤバい

コースターって、ひとつの怖さだけじゃない。

高さ、速さ、急カーブ、回転、落下…恐怖のデパート状態。

なかでも「高所恐怖症」「スピード恐怖」「浮遊感への拒絶」っていう“個別の怖さ”が、合体して爆発することがあるんだ。

特に“浮遊感”は、内臓がふわっとするあの瞬間。

身体が浮いた感覚になると、「このまま空に飛ばされるんじゃ?」って錯覚するくらい不安定になる。

そのうえ視界がぐるぐる回って、「自分の位置」がわからなくなる。

もう、どこにいるのか、誰なのかもわからん状態だよね。

その一瞬の刺激が、記憶や身体に深く刻まれて、次からも条件反射で怖くなっちゃうんだ。

「落ちる夢」をよく見る人は要注意?

「高いところから落ちる夢、よく見るんです…」

はい、それコースター恐怖とつながってるかもしれません。

落下の夢は、心理的な不安や不安定さを表してることがある。

そんな人が急降下アトラクションに乗ったらどうなるか?

もうパニックですよ。

夢の中で体験してる落下の不安と、コースターの現実の落下感がリンクして、「この感覚、知ってる!でもイヤだ!」ってなるんだ。

しかも夢って“練習”だから、現実でも似た状況に敏感に反応する。

このタイプの人は、特に急降下系のコースターは避けた方が無難かも。

遊園地でも、観覧車とかゴーカートで景色を楽しむ方が合ってるかもね。

怖がる自分を責めすぎると余計悪化する問題

「なんで自分だけ怖いんだろう」って思って、落ち込んだことない?

周りは笑ってるのに、自分だけ真顔。

そういうときって、つい“怖がる自分”を責めちゃうよね。

でも、それが実は一番ダメなやつ。

脳は「怖い→自分がダメ→もっと怖い」の負のスパイラルに突入する。

しかも、責めれば責めるほど、次に乗るのがもっと怖くなるという悪循環。

実は怖いと感じるのは、生存本能が正常に働いている証拠なんだ。

“自分を守ろうとする賢い反応”だって思えば、ちょっと気が楽になるかも。

「怖いけど、ちょっとずつチャレンジしてみよう」くらいがちょうどいい。

完璧じゃなくていいんだよ。

怖がり克服のリアルなステップ7段階

まずは「見る」ことから始めよう(動画から)

YouTubeには、絶叫マシンの“先頭目線”動画がたくさんある。

たとえば「富士急ハイランド」「白鯨」「スチールドラゴン2000」など、検索すれば出てくるよ。

最初は、スマホ画面で見てるだけでも手汗が出るかもしれない。

でも、動画を見ると「どこで急降下するのか」「回転が何回あるのか」「浮遊ポイントはどこか」がわかるようになる。

これって、脳にとっては“予習”になるから、本番での不安がぐっと減るんだよね。

いわば“乗車前の下見”。

何が起きるかがわかれば、「あ、今くるぞ!」って心の準備ができるようになる。

まずは視覚から慣らしていこう。

ゆるめのライドで実戦訓練

いきなりジェットコースターに突撃するのは無謀。

まずは“ゆるめのアトラクション”からスタートしてみよう。

たとえば、子ども向けのコースターや、回転はしないけどちょっとしたアップダウンがある乗り物。

浮遊感が少ないタイプや、加速がマイルドなマシンがオススメだよ。

この“実戦訓練”は、身体に「これくらいなら大丈夫かも?」って感覚をインストールする作業。

繰り返すことで、“乗ること”への抵抗感がだんだん減ってくるはず。

もちろん、乗る前には深呼吸して、座席をしっかり確認してね。

ひとつクリアしたら、自分に拍手!それだけで大きな前進なんだから。

誰と乗るかが8割を決める説

一緒に乗る相手って、めちゃくちゃ重要なんだよ。

怖いときに横で爆笑されてたら、もう不安しかない。

逆に、「大丈夫?」って声をかけてくれたり、「終わったらアイス奢る!」とか気をそらしてくれる友人がいると、心強さは桁違い。

“友達との信頼感”が、不安の軽減につながるってことなんだ。

座席に座るときも、知らない人よりも、気の知れた人の隣のほうが落ち着くよね。

「一緒に絶叫してくれる人」がいれば、それだけで“怖さ”が半分くらいになる。

ジェットコースターは、ある意味“友情テスト”。

一緒に叫んだら、ちょっと絆も深まるかもね。

乗った後の“どや顔”を妄想しておこう

これ、意外と効く。

「乗れた自分ってカッコよくない?」って、あらかじめ妄想しておくんだ。

乗る前から「写真撮られたとき、どういう顔しよう」って考えておくと、不思議と緊張が軽くなる。

終わったあとに「やった! 克服した!」って気持ちになれたら、それだけで自信が爆上がり。

この“成功体験の予告”は、脳にとってかなり効果的。

しかも、友達から「えっ乗れたの? すごっ!」って言われたら、その一言で恐怖が報われる。

「できた自分」を想像することは、メンタルの準備体操なんだ。

乗る前にぜひ“どや顔イメージトレーニング”、やってみて。

怖い人と怖くない人、ココが決定的に違う!

予測型 vs 直感型:情報処理のクセ

怖がる人って、“先が読めないこと”に対してすごく敏感。

「ここで落ちるかも」「回転くるかも」って、常に未来を予測しようとするクセがあるんだよね。

一方で怖くない人は、わりと“今この瞬間”を感じるタイプ。

「わー落ちたー! たのしー!」って、もう反応が犬みたい。

これは、脳の情報処理の仕方が違うだけ。

先を読もうとするほど、不安は増えるもの。

だから、ちょっと直感型っぽく、「どうにかなるでしょ」と思えるかどうかで、体験がまるで違ってくる。

怖がりさんも、たまには“考えるのやめて流される”のもアリかもしれないよ。

「安全信頼度」の脳内スコアが全然ちがう

怖くない人の頭の中には、「この乗り物は絶対安全」という強い信頼がある。

だからどんなに急加速しようが、回転しようが、「まあ大丈夫っしょ」で済む。

でも怖い人は、「本当に安全なの?」って疑いのフィルターが強いんだ。

それが不安を呼び、不安が恐怖に育っていく。

この“安全信頼度”の差が、ジェットコースターに対する反応を大きく左右してるってことなんだよね。

逆にいえば、安全への信頼を積み上げていけば、少しずつ怖さも薄れていくかもしれない。

安心感って、コースターにも必要なんだなあ。

笑いのツボの使い方が別世界

怖くない人は、刺激的な体験を“ネタ”に変換するのが上手。

たとえば、「落ちたときの顔やばすぎた!」「写真うますぎて逆に怖いわ!」とか、自分の体験を笑いにできる力があるんだ。

一方で、怖がる人は、「そんな余裕ないし!」って感じで、とにかく早く終わってほしいモード。

この“笑えるかどうか”って、恐怖をどれだけ客観視できるかにも関係してる。

笑うことができれば、恐怖のサイズも小さくなるんだよね。

だから、少しずつでいいから「あとで笑い話にしよ」って思ってみて。

それだけで、体験の意味がガラッと変わるから。

「非日常」の受け入れ力に差ありまくり

絶叫マシンって、ふつうの生活じゃまず味わえない「非日常」のかたまり。

怖くない人は、それを「めっちゃ面白い!」って受け入れる力がある。

でも怖い人は、「こんなのおかしい!」って脳が拒否しちゃうんだよね。

レールのない日常が“落ち着かない”タイプには、あの浮遊感や加速は混乱でしかない。

この“非日常耐性”って、実はその人の“世界への信頼度”とも関係してるかもしれない。

「何が起きても、まあ楽しいかもね」って思えるかどうか。

それが、コースターを楽しめる人と無理な人を分ける分かれ道なのかも。

怖い人にもできる!言い訳&回避の奥義

「腹の調子が〜」で9割逃げられる

もうこれは王道中の王道。

「なんかお腹の調子が…」って言えば、だいたいの人は「無理しないでね」とスルーしてくれる。

実際、緊張や不安でお腹が痛くなる人も多いし、ウソとは言い切れない。

しかもこの言い訳、トイレが近いテーマパークではかなり自然。

誰も責めないし、繰り返し使っても意外とバレにくい。

最大のポイントは、“同情”を引きやすいところ。

ジェットコースターから逃げるなら、胃腸系で攻めるのがいちばんソフトでスマートかもしれないよ。

靴が脱げそう理論(実際はサンダル)

「この靴、ちょっとゆるくて…」という作戦。

ハイカットでもヒールでもない、ただのサンダルなのに、まるで特注ブーツかのような言い訳を展開する技。

ジェットコースターは、安全のために靴を脱がされることもあるから、この理屈も意外とリアル。

しかも「落ちたら迷惑かけるし…」と他人想いのフリもできる。

注意点は、あまりにも明らかなクロックス系を履いていると説得力ゼロになるから、ほどよい“ゆるさ”の演出が必要だよ。

カメラ係を買って出るテク

「私、みんなの写真撮ってるね!」って宣言して、スマホ片手にスタンバイ。

これ、グループに1人は欲しい役だし、けっこう感謝もされる。

ジェットコースターに乗らないで済むうえに、貢献感まで得られる一石二鳥の回避法。

ただし、「あとで一緒に乗ろうよ」とリベンジを迫られる可能性があるので、念のため「次、別のグループも撮らなきゃ」的な布石を打っておくと安心。

回避しつつも、“仕事してる感”を出すのがコツだよ。

「帰りがけに乗ろう」で最後まで逃げきる技

「最初はちょっと体調が…でも帰りがけなら平気かも!」って言っておいて、最後まで乗らずに終了するパターン。

これは“やる気ありますアピール”と“結局やらない”の両方を成立させる、超高等テクニック。

テーマパークって、終盤はみんな疲れてきて、実際にジェットコースターに戻る気力がなくなりがち。

だから「帰りに乗ろう」と言っておけば、自然な形でフェードアウトできる。

最初に“期待”を持たせることで、後半は流れで回避!

これぞ回避マスターの技。

それでも乗らなきゃいけない時のサバイバル術

ヘッドダウン&握りしめコンボを極めろ

どうしても逃げられない時は、姿勢で耐えるしかない。

まず、頭をできるだけ下げる「ヘッドダウン戦法」。

これは視界を狭くすることで、高さや急降下の恐怖を減らすんだ。

そして、手すりをガッチリ握る「グリップ固定」。

この2つを合わせた「ヘッドダウン&握りしめコンボ」で、体がふわっと浮く感覚を少しでも軽減できる。

もちろん内臓には負担がかかるけど、それでも気分的にはだいぶマシ。

「見なきゃ怖くない」って、あながち間違いじゃないのかも。

叫び続けると意外と乗り切れる説

「ぎゃーーーっ!」って、最初から最後まで叫び倒す。

これ、バカっぽく見えて意外と効果的。

声を出すことで呼吸が整いやすくなるし、発散されるアドレナリンが少し恐怖を中和してくれる。

さらに、周囲の友達にも「テンション高い人」だと思われて、怖がってる感をごまかせるのもナイス。

しかも叫んでる間は、細かいことを考えなくて済む。

「絶叫マシン」で“絶叫”するのは、もしかして一番自然な乗り方かも。

「一周だけ」って自分に言い聞かせる儀式

「これが人生最後のジェットコースター!」と自分に暗示をかけると、不思議と覚悟ができることがある。

一回だけなら…と思えば、恐怖がちょっとだけ“時間”の問題に変わってくれるんだ。

終わりが見えてるだけでも、心の準備はしやすい。

とくにコースターは「一瞬」で終わる乗り物。

「あと45秒…あと30秒…」と心の中でカウントダウンするだけでも、耐える力がわいてくるよ。

浮遊ポイントは“予測して構える”のがカギ!

いちばんツラい“ふわっ”の瞬間。

これが来る場所をあらかじめ把握しておけば、対策も立てやすいんだ。

たとえば「落下直後」や「回転前」など、YouTubeの動画で“敵”の位置をチェックしておこう。

「ここで来る!」と分かっていれば、身体にギュッと力を入れて踏ん張ることができる。

レールの傾き、加速のタイミング、座席の動きにも注目して。

情報を味方につければ、恐怖も少しはコントロール可能になるかも。

ジェットコースターで怖さがなくなる絶叫ワード

まず押さえておきたいポイント

絶叫ワードで怖さを減らすコツは3つ。

① 長めに伸ばせる母音を多く含む言葉を選ぶ。

② ネタ化できると笑いに変わる。

③ 仲間と同時に叫ぶと「怖さ<楽しさ」になる。

この3つを知っておくだけで、ジェットコースターの印象がガラッと変わるよ。

ギャグ系の叫びで笑いに変える

「バナナァァ!」や「唐揚げぇぇ!」など食べ物の名前は鉄板だよ。

日常っぽさと意外性で笑いが先に出て、怖さを感じにくくなるんだ。

ポジティブ系の叫びで恐怖を上書き

「最高ぉーー!」や「楽しいぃーー!」とプラスの言葉を叫ぶと、感覚が上書きされる。

自分を応援する感じで、恐怖より爽快感が勝ちやすいよ。

意味不明系で意識をそらす

「ドラえもーーん!」や「テスト範囲おしえてぇーー!」など、文脈に合わない言葉は絶対ツボる。

叫んでいる自分も周りも笑ってしまい、恐怖どころではなくなるよね。

仲間と合わせると怖さゼロに

「せーの!カレー!」など、全員で同じ言葉を叫ぶと一体感が生まれるよ。

団体で声を合わせるだけで、不安が和らぎ「怖さ」より「楽しい」が強まるんだ。

まとめ 怖さの正体がわかれば、ちょっと笑える

ジェットコースターが怖いのは、決して「弱いから」じゃない。

脳が真面目で、身体が敏感で、ちょっと想像力が豊かすぎるだけなんだ。

スピード、回転、浮遊感――それぞれに対して、あなたなりの理由や反応がある。

でも、そうやって“怖い”を分析していくと、「なんだ、そういうことか」って、ちょっと笑えるようにもなってくるんだよね。

苦手ってだけで自分を責めなくていいし、無理に乗らなくてもいい。

むしろ「乗らない技術」を磨くのもアリ。

でも、もし乗るチャンスがあって、ちょっと挑戦してみようかなって思ったら――そのときは、ここで紹介したサバイバル術を思い出してみて。

きっと少しだけ、怖さの中に“楽しい”のタネが見つかるから。

そしていつか、友達と一緒に叫んで笑える日が来るかもしれないよ。

ジェットコースター、それは“怖い”と“面白い”の紙一重。

その一瞬をどう過ごすかで、思い出の景色はガラッと変わるかもね。

※合わせて読みたい「ジェットコースター 怖くない方法 乗らない言い訳100!」

プロフィール

1部上場の大手教育出版企業で、30年間にわたり小学生から高校生向けの情報誌の編集長を務めてきました。テキスト、イラストも自分で制作しています。

このサイトでは、思春期まっただ中の中学生たちに寄り添い、応援する記事を発信していきます。

経験と視点を活かし、等身大の悩みや気づきに共感できるコンテンツをお届けします。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません