💬 Q1 なぜ言おうとすると泣いちゃうの?

それに「間違えたらどうしよう」とか「迷惑になるかも」という評価不安も涙を呼ぶ理由。

気持ちに名前がつけられないときや、HSPみたいに敏感な性質も関係してるよね。

💬 Q2 涙をその場で止める小ワザってある?

呼吸を長めに吐いたり、舌を上あごにつけたり、指を軽く握ったりするだけでも落ち着くんだ。

「少し整理させて」と言葉にして時間を作るのもアリ。

30秒だけ水を飲みに行くとかトイレに行くのも正解だよ。

💬 Q3 泣かずに話せるようになるにはどう練習すればいい?

メモしてから音読して、家族とロールプレイするといいよ。

一対一→二人→少人数→クラスって段階を踏むのも大事。

泣いた後に日記に残すと、次へのヒントになるんだ。

💬 Q4 学校や家で泣かずに言う工夫ってある?

家ならルールを決めて「時間5分」「順番制」にすると落ち着ける。

LINEや手紙で先に伝えておくのも効果的。

困ったときは先生やカウンセラーを頼るのもありだよ。

💬 Q5 泣いた後に立て直す方法は?

「どこで・なにで・次にどうするか」を振り返ると次につながるよ。

頼れる人リストを作っておくと安心だし、小さな成功をカレンダーに〇で残すと自信が育つ。

泣いたって終わりじゃなくて、次にどう動くかが大事なんだ。

中学生のみんな、本当は言いたいのに涙が出ちゃって「もう無理…」になること、あるよね。

悩みや感情がグルグルして、相手や先生、友達の前だと言葉が詰まってしまうこともある。

この文章では「泣いちゃう」から「伝えられる」に変わるための方法を、リアルに、優しく紹介するよ。

「いつも思っているけど言えない」そんな状況をほどいていきながら、練習や方法を一緒に考えていこうね。

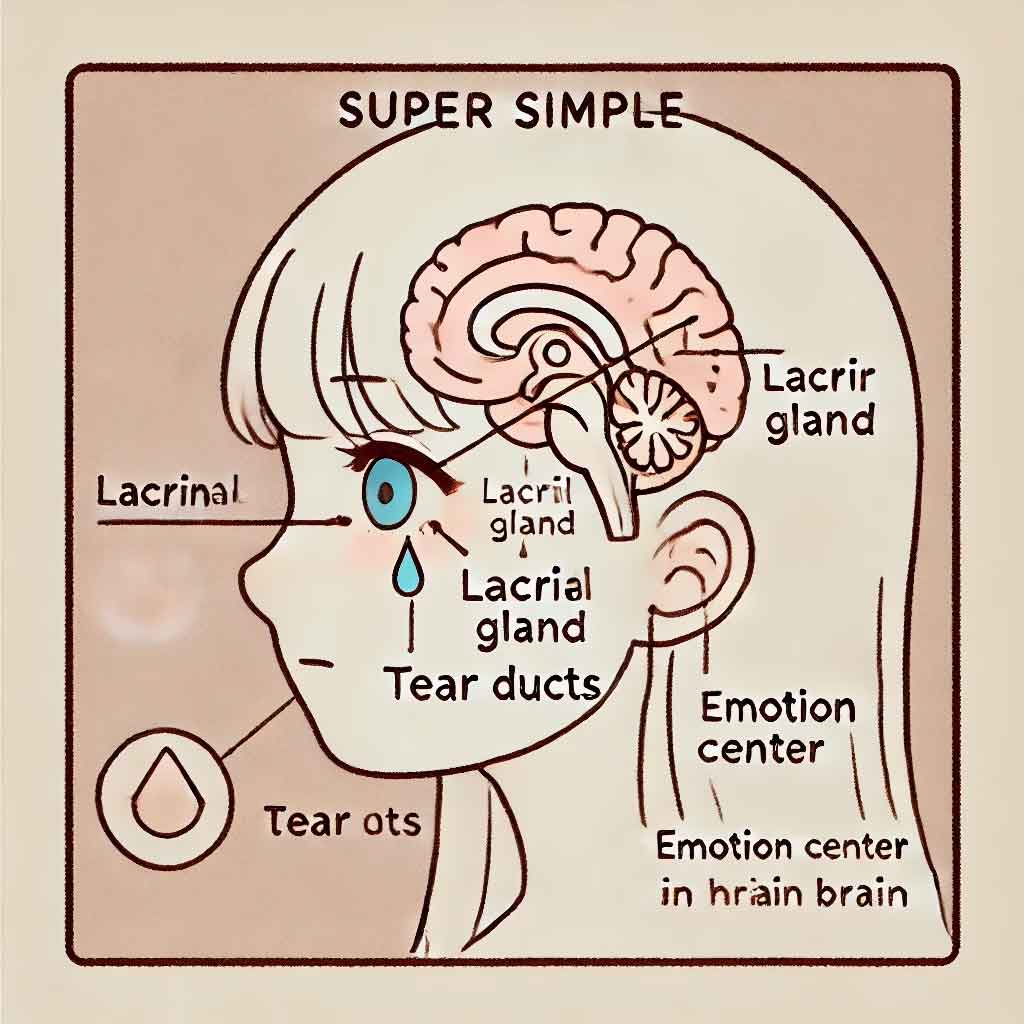

なぜ「言おうとすると泣く」のか?まずはしくみをつかむ

言いたいことを出そうとすると涙になるのは、実は身体や心のしくみに関係しているんだ。

自分の性質や過去のつらい体験、それにコントロールできないストレスがからんで涙は出る。

ここでは、その理由をわかりやすく整理してみるよ。

自律神経がカンカンに張って、ゆるむ瞬間にドバッと涙

緊張は強いストレスを生む。

授業や話し合いの場面では自律神経が興奮状態になりやすいんだ。

ずっと我慢していると、ふっと力が抜けた瞬間に涙腺が決壊する。

これは「もう大丈夫」という体のサインでもあって、必要な防衛反応なんだよね。

「悩みの一部」ではなく「体がくれるアラート」って思うと気が楽になることもある。

恥ずかしさと評価不安――「間違えたら終わり」思考の罠

「間違えたら恥ずかしい」「先生や友達に笑われたらどうしよう」。

そんな理由で言葉が口から出なくなるのはよくあること。

評価されるのが怖い感情が、声を出せないパニックを作り出すんだ。

「迷惑かも」「失敗したくない」「空気を壊したくない」という考えが先にくる。

結局「言えない自分」にまた落ち込んで泣いてしまうこともあるよね。

言語化筋トレ不足――気持ちに名前がなくて詰まる問題

「なんかモヤモヤする」「こういう気持ちだと思うんだけど…」。

言葉にならない感情は、表現の方法が見つからずに詰まってしまうことがある。

本当は「悲しい」「悔しい」「怖い」と言えるのに、整理できていないから言えないんだ。

練習しないと「言語化筋」が弱くて、気持ちに名前がつかないまま感情的になりやすい。

だから涙で表現してしまう場面が多くなる。

HSP気質や昔のつらい体験――境界線の引き方を知る

HSP(Highly Sensitive Person)とは、周囲の刺激や人の感情を強く受け取りやすい生まれつきの気質のこと。

病気ではなく性質であり、人口の15〜20%に見られる。

感受性が豊かで共感力に優れる反面、疲れやすさや涙もろさにつながることがある。

HSPの性質や過去のつらい思い出があると「危ない場面だ」と感じやすい。

無意識に心がブレーキをかけて、言葉の前に涙があふれることがある。

これはその人の感情の感度が高いから起きる自然な反応だよね。

まずは「私は出すのが苦手な性質なんだ」と理解しておくことが大事。

そこから境界線を少しずつ広げていけばいいんだよ。

その場しのぎで十分!今すぐ涙を止める小ワザ集

涙があふれそうなとき、知っているか知らないかで変わる小ワザがある。

その場をなんとかしのぐための対処法を、ここで紹介するね。

呼吸ハック――吐く長め・4-7-8・足裏で地面を感じる

呼吸を整えると副交感神経が働いて落ち着いてくる。

「4秒吸って7秒止めて8秒吐く」呼吸法は有名で効果もある。

足裏を床にしっかりつけて「今ここにいる」と意識するのも良い方法。

それだけで感情の波が少し落ち着き、言葉を出す余裕が戻ってくるよ。

体ワザ――舌を上あご、指を握る、視線を外して数える

体の小さな動きが感情に影響する。

舌を上あごにつけたり、指を軽く握ったりすることで意識がそらせる。

一瞬だけ視線を机や床に向けて、自分を客観視するのも効果的。

こういう工夫は場面のコントロールにつながるよ。

セリフテンプレ――「少し整理させて」「一度メモしてから」

「えっと…」で終わると余計泣きやすくなる。

そんなときは「少し整理させて」「一度メモしてから話すね」と言ってみよう。

時間を確保するフレーズを用意しておけば、焦らず発言できる。

本音を無理に我慢しなくてもいいんだと理解できるよ。

30秒退避――水・トイレ・メモでクールダウンを合法化

涙がこみあげたら一時的に離れるのもあり。

「水を飲んできます」とか「ちょっと整理してきます」と伝えれば自然。

数十秒でいいから距離をとれば、感情が整いやすくなる。

そのあと戻って「大丈夫」と思えたら、それだけで進歩なんだ。

長期戦の攻略法:泣かずに伝える“練習メニュー”

すぐに涙が出るのを止める方法も大切だけど、本当に必要なのは長期的な練習なんだ。

発言や本音を出すのは筋トレみたいなもの。

練習を積み重ねると、ストレスを感じてもコントロールできるようになるよ。

Iメッセージ3文法――事実→気持ち→お願い、を短く

I(アイ)メッセージは「自分」を主語にした伝え方。

「あなたが悪い」と責める代わりに「私はこう感じた」と話す方法だよ。

事実→気持ち→お願い、この3つを短く並べるのがコツ。

例えば――

「昨日の話し合いで意見を言えなかった」〈事実〉

「すごく悔しかった」〈気持ち〉

「だから次は一緒に準備してほしい」〈お願い〉

こうやって整理すると感情的にならず、率直に本音を表現できる。

これは学校の友達関係だけじゃなく、大人になって仕事や上司と話す時にも役立つスキルなんだ。

メモ→音読→ロールプレイ――家族や鏡で段取り練

「言いたいことが整理できない」と感じたら、まずはメモに書く。

次に声に出して音読し、最後に誰かに聞いてもらう。

鏡に向かって練習するのもありだし、信頼できる友達にロールプレイしてもらうのも効果的。

場面をシミュレーションしておくと、本番でパニックになりにくいんだ。

結局、練習不足は不安につながるから、繰り返しがカギだよ。

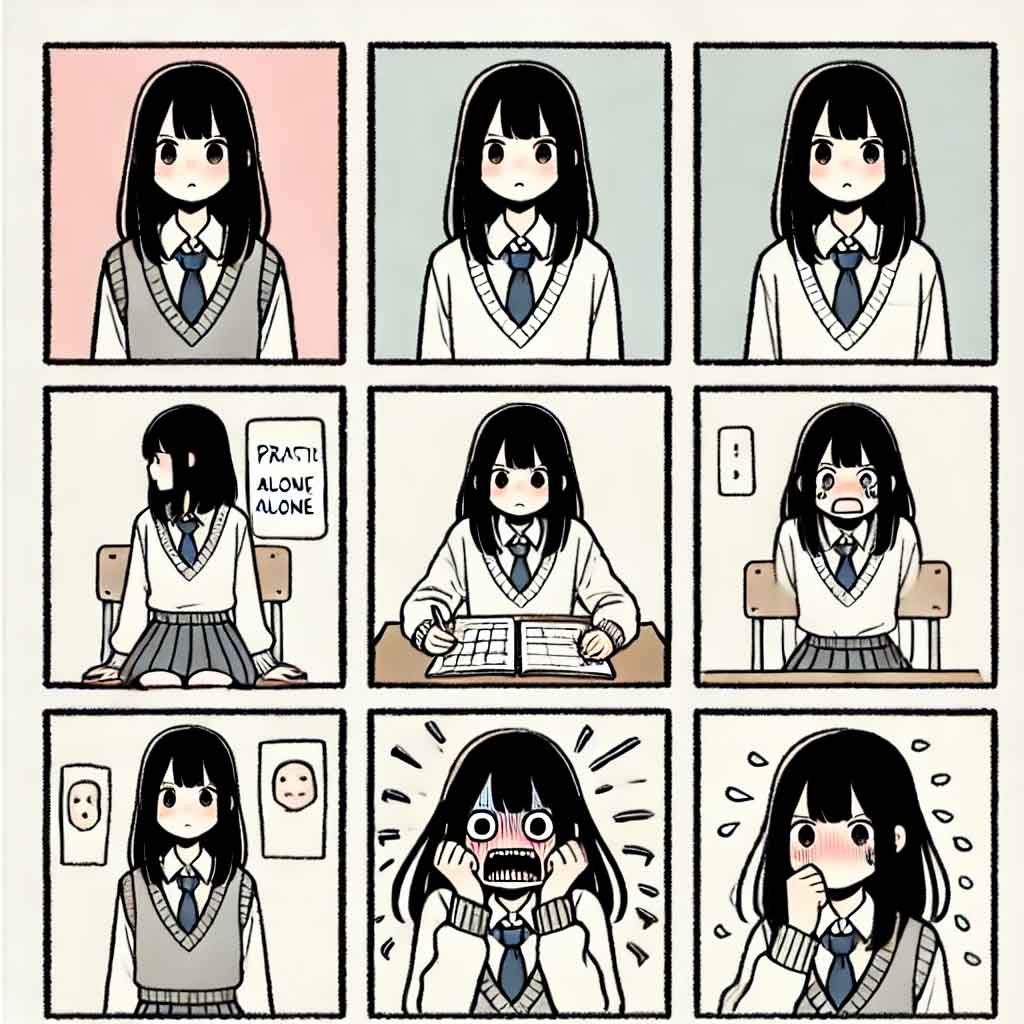

段階チャレンジ――一対一→二人→少人数→クラス

いきなり大人数の前で話すのはストレスが大きすぎる。

だから段階を踏んでチャレンジすることが必要。

まずは親や先生と一対一で練習してみよう。

次は二人組、そのあと少人数、最後にクラス全体。

「少しずつできた」という成功体験が自信を育てて、涙を減らす武器になるんだ。

失敗ログが宝――泣いた後の日記で次の一手を決める

「また泣いちゃった…」で終わらせるのはもったいない。

その日の状況や理由を振り返って書くと、自分のパターンが見えてくる。

「どんな場面で」「どんな言葉で」「どんな感情で」泣いたのかを整理する。

そうすると次に使える対処法が見つかるんだよね。

しおりをはさんでおけば後から見返せるし、成長を実感できる。

学校あるある対策:授業・グループで声が出ないとき

学校生活では授業やグループワークなど、人前で発言する場面が多い。

そのたびに涙が出そうでストレス…という子も少なくないよね。

ここでは、具体的な学校シーンごとの対処法を紹介する。

反応だけで参加――うなずき・相づち・一言「はい」から

「長い意見を言わなきゃ」と思うと負担が大きい。

でも、うなずいたり「はい」と言うだけでも十分参加している。

小さなリアクションから始めることで、「私は場にいられる」という安心が生まれるんだ。

それが積み重なれば、自然と発言のハードルも下がっていく。

役割カード――タイムキーパーや書記で話す窓を作る

発言が苦手でも、役割を持つと自然に話す場面が生まれる。

タイムキーパーなら「あと2分です」と言えばいいし、書記なら「こうまとめました」と伝えるだけ。

自分に必要以上の負担をかけずに、グループに関われるんだ。

役割を持つことは、フォローにもなって周囲からの理解も得やすい。

事前準備――予習・付せん台本・キーワード3つ

授業での発言は「準備」がカギ。

教科書に付せんを貼ったり、発言用の台本を作ったり。

最低でも「キーワードを3つ」頭に入れておくだけで安心感が全然ちがう。

場面に備える練習をすると「なんとかなる」という自信がわいてくるよね。

先生と合図を決める――手あげではなく目線・事前申告

「はい!」と元気よく手を挙げるのが無理でも大丈夫。

先生に「目線を合わせたら指名して」とお願いしておく。

あるいは「授業前に今日一度だけ発言する」と伝えておく。

先生との連携があるだけで、プレッシャーがかなり減るんだよ。

家で泣いちゃう問題:親子バトルのセーフティ設計

家でも「本音を言おうとすると泣いてしまう」という人は多い。

特に親子の会話は感情的になりやすくて、余計に涙が出るんだよね。

ここでは親子の場面での安全な話し合いの工夫を紹介するよ。

NGとOK――親に話し合い方をお願いする

親に質問攻めされると、「責められてるみたい」で泣きそうになることがあるよね。

だから正直にこう言ってみるのもアリ。

「いきなりいっぱい聞かれると、ちょっと苦しくなるんだ。

だから『つまりこういうこと?』って一回まとめて聞いてくれると安心するよ」

こうやって伝えると、親も「じゃあ聞き方を変えよう」って気づいてくれるかもしれない。

親子の会話で試すと楽になるし、大人になってからも使える方法なんだ。

本音タイム――時間・順番・禁止ワードを先に決める

話し合いに「ルール」を入れると感情が暴走しにくい。

例えば「時間は5分」「順番に話す」「禁止ワードを決める」。

これを守るだけで、泣くリスクがかなり減る。

子供も親も「安心できる枠」があると本音を出しやすいんだ。

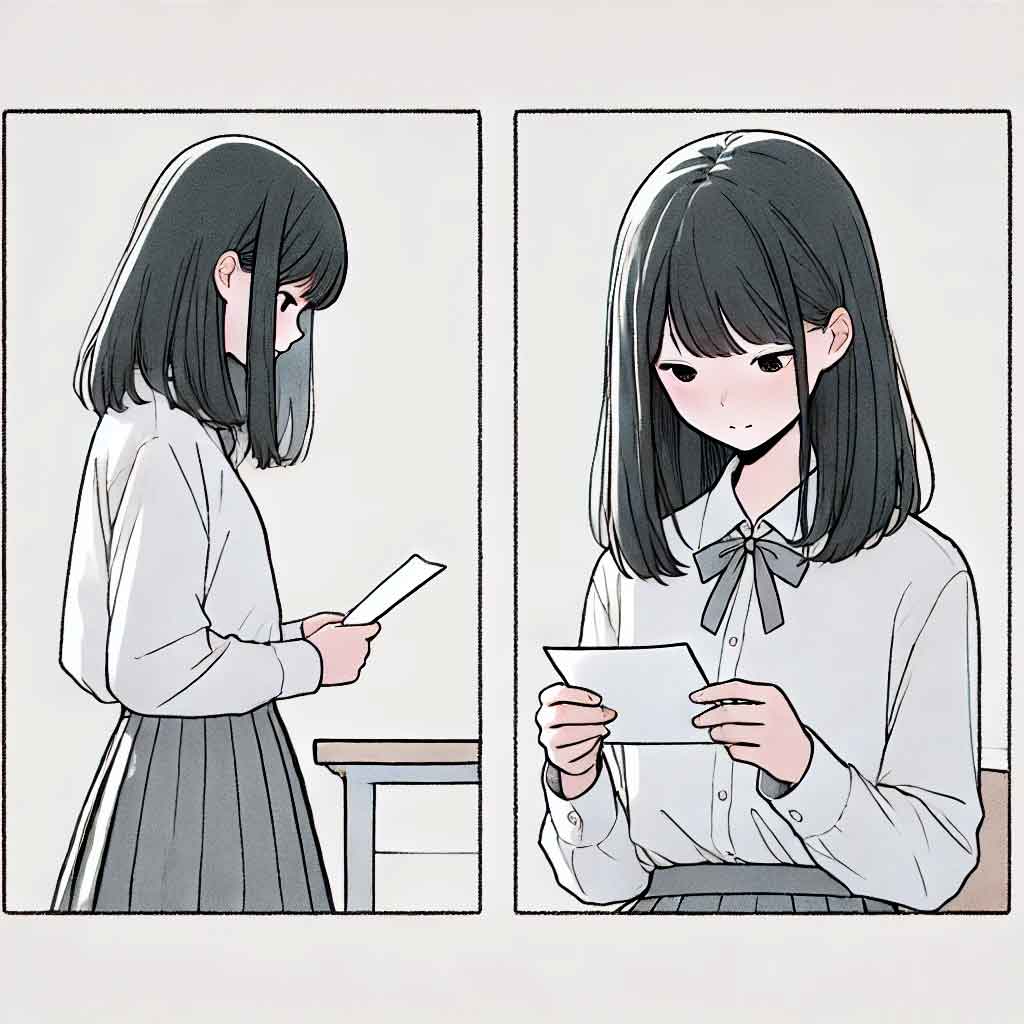

文字で先出し――LINEや手紙は涙を減らす味方

声にすると涙になるけど、文字なら落ち着いて表現できる。

LINEや手紙を先に渡すのは良い方法だよね。

相手も準備して読めるから、感情的なレスが減る。

本音を文字にする習慣は整理の練習にもなるんだ。

第三者の窓口――保健室・担任・スクールカウンセラー

どうしても親と直接話すと泣いてしまう。

そんなときは第三者に入ってもらうのも立派な方法。

保健室の先生、担任、スクールカウンセラー。

そういう存在が「味方の窓口」になると安心できるんだよ。

言い返したいけど泣きそう…短文フレーズ集

「言いたいことはあるのに、言葉にすると涙が止まらない」。

そんなときに役立つのが、短くシンプルなフレーズだよ。

決め台詞みたいに覚えておけば、感情がゆらいでも言いやすいんだ。

授業・委員会で――「意見は二つあります。まず…」

授業や委員会で指名されると、緊張してパニックになることもある。

そんなときは冒頭の言葉を固定しておくといい。

「意見は二つあります。まず…」と口に出せば、次に続けるだけで済む。

始めの一歩が自動で出てくるから、涙に流されにくいんだ。

友だちグループで――「それもあるね。自分はこう思う」

友達の前では、否定から入ると空気がピリつく。

だから「それもあるね」とまず受け止める。

そのあとに「自分はこう思う」と短く言うだけで、本音が伝わる。

周囲との関係を大事にしながら意見が言えるから、安心できる方法だよ。

親に対して――「今は整理中。夜に3分だけ話したい」

親に向かって感情的になると、涙でごちゃごちゃになりやすい。

「今は整理中。夜に3分だけ話したい」と時間を区切って伝えてみよう。

先に約束しておくと、感情に流されず落ち着いて話せる。

短時間なら我慢できるし、必要な本音だけを出せるんだ。

先生へのSOS――「困ってます。作戦会議できますか」

先生に直接「泣いちゃうんです」と言うのは恥ずかしいかもね。

でも「困ってます。作戦会議できますか」と一言伝えるだけでいい。

シンプルだけど、状況を理解してもらえる魔法のフレーズだよ。

相手が先生なら、必ず何かしらフォローしてくれるから大丈夫。

泣いた後のリカバリーと次回に効かせる整え方

泣くのは悪いことじゃないけれど、その後どう立て直すかが大事。

泣いた後の過ごし方次第で、次に進む力になるんだ。

目の腫れケア――冷やす・低刺激・保健室で5分

涙の後は見た目も気になる。

冷たいタオルでまぶたを冷やすだけで腫れが和らぐ。

保健室に行って低刺激のティッシュで押さえるのもおすすめ。

「ケアできる」という安心感が、気持ちの整理にもつながる。

3つの振り返り――どこで・なにで・次にできる1手

泣いた後は振り返りのチャンス。

「どこで泣いたか」「なにがきっかけか」「次にできる一手は何か」。

この3つを書き出すと、自分の成長ポイントが見えてくる。

次回に活かすためのノートは、未来の自分を助ける宝になるよ。

味方ネットワーク――頼れる人リストを更新しておく

「また泣いたらどうしよう」と不安になるとき。

頼れる人のリストを持っているだけで心強い。

友達、親、先生、カウンセラー。

誰に連絡するかを決めておくと、いざという場面でパニックを避けられるんだ。

小さな成功の見える化――カレンダーに〇を足していく

今日は泣かずに言えた。

途中で涙が出たけど最後まで話せた。

そういう小さな成功をカレンダーに〇で残すんだ。

「できた」が積み重なれば、ストレスをコントロールする力がついていく。

それは本当の自信につながるんだよね。

まとめ

「泣く」は失敗じゃなくて、仕組みを知れば克服できることなんだ。

その場の「ワザ」と長期的な練習を組み合わせれば、次第に変わっていく。

学校や家庭で合図や役割を決めれば、安全に発言できる場も広がるよ。

そして小さな成功を積み重ねれば「次は言える」自分になる。

大事なのは「泣いたから終わり」じゃなくて「泣いた後にどう進むか」だよ。

プロフィール

1部上場の大手教育出版企業で、30年間にわたり小学生から高校生向けの情報誌の編集長を務めてきました。テキスト、イラストも自分で制作しています。

このサイトでは、思春期まっただ中の中学生たちに寄り添い、応援する記事を発信していきます。

経験と視点を活かし、等身大の悩みや気づきに共感できるコンテンツをお届けします。

コメント